「フラジャイル 弱さからの出発」読書メモ7

以下、第4章「感性の背景」第2節「複雑なシステム」からの引用とそれに対する感想や考えなどを述べたものである。この節では、数学的な内容の話が展開されていく。私は専門的に学んだことがないので、読んだ上で、気になった文章を列挙してみたものの、内容をすべて理解しているわけではない。

複雑性がやや話題になりはじめたのは一九七〇年代の半ばころ、科学者たちが「生きている状態の情報システム」(つまり生物の情報システム)を扱おうとしてからのこと。それも人工知能やカオス理論などの研究がすすみ、人間の脳やニューラル・ネットワークのしくみが考えられないほど高度な複雑さをもっていることにあらためて瞠目してからのことだった。いきおい、複雑性は「システム」という対象世界にむけられた。(p.182-183)

逆にいえば、1970年代以前は、科学の世界はもっと盲目で、世界を単純化して解明できるという方向で進もうとしていたということなんだろうか。1970年代に入り、「おや、世界はそんなに単純じゃないぞ、複雑性がある。カオスがある!」といったことに気づき始めたということか・・・。

ひとつには科学では「尽くし」ということができなかったからである。(p.184)

この科学に関する記述との対比で、江戸文学の多くの作品に複雑な情報が縦横無尽に列挙されていて、そういったことを、田中優子が「つくし」や「つらね」という言葉で説明していることが記述されている。「科学」は、「一般論理化」には強いが、具体化したり列挙したりしていくことについて脆弱性があるということなんだろうか・・・。

複雑性はコンピュータ・システムにこそ出現できたからである。(p.184)

コンピュータは単純化・論理化の典型のようなイメージだが、実際はそうではないということか・・・。

「科学がいまだ開発していない領域は複雑さである。複雑さの科学を入手した国家や民族は次の世紀の経済と文化と政治のスーパーパワーをもつにちがいない」(p.184)

この本は2005年に初版されたようだが、2021年現在、そのような国家や民族はあらわれているのだろうか・・・。

ルーマンは、現代社会においてはもはや複雑さの反対概念は単純さではなくなり、複雑さと複雑さが対置されてしまって「支えのない複雑性」をつくっていると指摘した。(p.185)

複雑さの反対概念として単純さがあるということと、複雑さと複雑さが対置されてしまっていることの違いとはなんなのか。単純さなどというものは幻想でしかなく、存在しないといいたいのだろうか・・・。

いま、世界は急速に多様化し、激変しつつある。「米ソの対立」とか「資本家と労働者」とか「戦争と平和」といったわかりやすい巨大対立の時代が次々と終わり、いくつもの弱連結型のモジュールが世界を覆っている。(p.186)

細川護熙はそうした弱々しい政治を体現した最初の一人だった。(p.186-187)

ついにどこにも「合意の集合体」はいなくなったのだ。(p.187)

政治世界や経済世界が、巨大対立構造や合意の集合といった単純な構造原理から、弱連結型のモジュールと化したということか・・・。

やたらに「共生」が重視されはじめたことも複雑化を促進している。(p.187)

なにもかもが共生すれば、それでうまくいくというわけではなく、共生の過剰ということもあり、これはこれでやはり事情は複雑になってくる。(p.188)

「共生の過剰」というフレーズは初見だが、なかなかに強烈である。では、どうしたらいいのか・・・。

たいていの事態の進行には、あるとき突然にそれまでとはちがった様相を呈しはじめるという「発現特性」あるいは「創発特性」がひそんでいたということなのである。(p.188)

われわれは、物事を因果関係で関連付けたい衝動をもっているが、一方で、この世界は、まず最初に、固有の、なんの因果関係もない、突発的な存在感というものが突き付けられているといいたいということなのだろうか・・・。

たとえば複雑性はしょっちゅう出入りしているものだとか、むしろサブシステムに複雑性をつくる未知のパラメーターがひそんでいるのだとか、意見はいろいろだ。(p.189)

科学の世界で、複雑性をどこに求めるかという議論に関する記述である。パラメータとはなんなのか。調べたところ(ココ)、「パラメータとは、媒介変数、補助変数、母数、引数、設定値などの意味を持つ英単語。ITの分野では、ソフトウェアやシステムの挙動に影響を与える、外部から投入されるデータなどのことをパラメータということが多い」ということらしい。この引用を読んでも読者の皆さんにはなんのことだか分からないかもしれない。気になった方は是非、本書で詳細を読んでほしい。ここの記述に関連して思いついたことは、時間軸の不思議さである。私たちにとって、過ぎ去った過去は、固定的なもので、変えられないことになっている。ここに複雑さは少ない。しかし、現在は動的であり、未来は予測不可能な未知に富んでいる。現在をどう生きて過ごすかで、未来に影響を与えていくと一般的には考えられている。この仕組みと、複雑性の話は、何か近いような気がした。

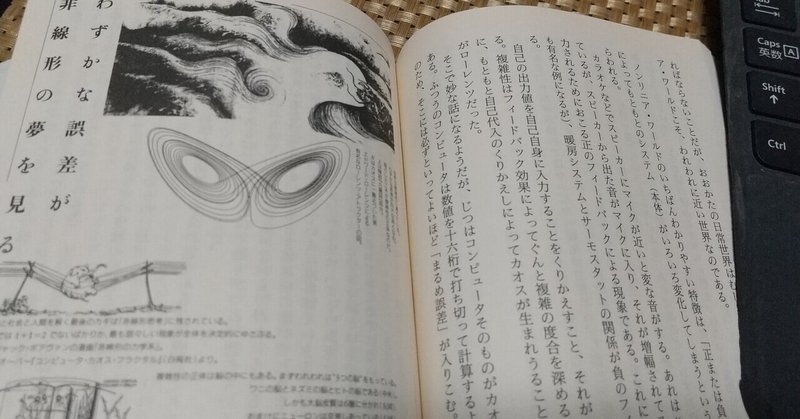

複雑性の科学に注目が集まりはじめたのは、カオスの研究がさかんになったことが大きなきっかけになっている。(p.189)

微分方程式を解いているうちにカオスが出てきたのである。(p.189)

とくに非線形微分方程式の初期値のわずかなちがいが、のちに、とんでもない結果を生み出すという記述が後に続く。小さな石ころに蹴躓いて、大きな肉体をもった人間がこける等ということは、日常的な光景としてあるので、決して驚くべき記述でもないような気もするが。

「二つの物体の間に働く力は質量の積に比例し、距離の二乗に反比例する」というのが万有引力の法則だ。(p191)

「三体問題がいかに複雑なものであるか、また、この問題を解くためにはわれわれの既知のすべての知識とは異なった超越的な知識が必要なのである」。(p.191)

三体問題とは何か。これは二つの物体にフォーカスする万有引力の法則に、もうひとつの物体の動きを加えたらどうなるかという、アンリ・ポアンカレ氏の問題提起である。

かくして、システムの本体にちょっとだけ不随しているかに見える第三体目のわずかな弱々しい動向に、科学が注目しはじめたのである。そのフラジャイルなわずかな動向こそが「乱れる世界」の鍵を握っているとおもわれはじめたのだった。(p.192)

少し話が飛躍するかもしれないが、これまでの男女の2元的な性別世界を基軸とした性への眼差しが、今日、男と女の2種類に単純化できない、様々な性別を認める方向に転換していることも、似たような動向といえるのかもしれない。フラジャイルな感性が、性の話の中でも重要な鍵を握っているように思う。

カオスとはいわば「自己同定を許さない自己」なのだ。津田一郎は「記述不安定性」という表現をつかっている。(p.192)

同定とは何か(→ここ)。この世界に同じものなど存在しない、ということが世界の本質であり、だからカオスなのだといいたいということか。所詮、言葉は、似た者同士をくくっているにすぎず、似ているから同じ種類と同定するけど、実際は詳細には違う。言葉は仮定にすぎず、人間の頭で生み出された抽象概念にすぎず、リアルな存在と同一ではないということを改めて思い知らされる。

ついで第二には、カオスが情報を生成したり喪失したり、あるいは保持したりする機能をもっているということがある。ということは、あるシステムがそこにカオスを出現させることによって情報の分解や加工や統合がしやすくなっているということ、すなわちカオスによって情報は編集されているということである。(p192-193)

読み進めていくうちに、世界がカオスって当たり前じゃないか、と思い始めている。一般化・抽象化・論理化・単純化したがる人間の内なる衝動はたしかにあるけれど、それはこの世界の複雑さへのアレルギー、抵抗反応、にすぎないだけであって、世界が実際はカオスなのは、考えてみればみるほど、実は驚くべきことでもないような気がする。

生命体の秘密を知るには生体の内外を出入りし、響きあっている「生きている情報のしくみ」にこまかくアプローチする必要がある。前節でニューロントランスミッター(神経伝達物質)に言及してみたのもそのためだ。(p.199)

もともと生物の複雑性は、生命の誕生の謎とともにはじまっている。(p.199)

そもそもは、宇宙の平均的熱平衡から遠く離れた地球のような部分的非平衡系が、宇宙の片隅で偶然に生じたことと関係がある。(p.199)

情報は生物ができあがってから生物の体の奥から滲み出してきたのではなく、生物が生まれる前の最初から地球の外にあったのだ。これをパンスペルミア説という。(p.199)

いちばん最初に「情報」があり、ついで、これにあわせて「構造」が派生したのだった。(p.200)

最初のリバース・モールドやメタプログラムができたころ、その一連のリバース・モールドやメタプログラムの最も過激な部隊が先兵として、複雑さを乗せるための乗り物をつくったにちがいない。(p.200)

生物はいわば後天的なハード上の「デザイン」の誤りを、先行的なソフトの「編集」によって訂正しつづけている動的システムなのである。(p.201)

以上、複雑さを抱えた情報が、先行して存在しているということを、様々な形で言い換えた文章の羅列である。私たちの元素は、地球の外から情報としてなんらかの形で偶発的に不時着して、たまたま地球上に居ついて、なんだか何かを分かったような顔をしながらいろんな人とコミュニケーションしているということのようだが、そんなことを考えると随分と滑稽である。私たちは、どこから来たのかも分からない未知の生命体そのものなんだな、と。

「はじめに複雑さがあったのだ。生命の本質は、最初から分子構造の複雑なネットワークにもとづくホメオスタシスだったのだ。生命は、それ自体の本性によって、すべからく単純化に反対するものであり、このことは一個の細胞のレベルにおいても、生態系のレベルにおいても、人間社会のレベルにおいても成り立っているはずである」。(p.202)

この記述も同じことを言っている。

「自己編集性」(self-editing) (p.203)

この自己編集性を柔らかく保護しておくために、われわれは「葛藤」という複雑なフラジリティを、あえて生命システムの内部にとりこんだはずなのである。(p.203)

最初から複雑性をもっていて、そこから、自由自在に変化を許容する構造を私たち生命はもっている。それが自己編集性ということの意味なんだろうか・・・。

スタンフォード大学のロイ・キングは、前節で紹介した脳におけるドーパミンが臨界値をこえるとニューロンの発火が二つのリズムに分離してしまい、二つのリミットサイクルのあいだをいったりきたりするという興味深い結果をえている。これは脳ではむしろ弱いふるまいをもったカオスが正常で、強すぎるカオスがなんらかの破壊行為をすることを推定させる。ロイ・キングが示した実験結果は、また、分裂病の本質が「強すぎる秩序状態」(二つのリミットサイクルのあいだ)から逃れられなくなっていることに起因すると示唆した。(p.204-205)

前回の投稿でも書いたが、私は統合失調症(本書では分裂病と表現されている)の症状の経験者であるが、陽性期は、脳内で発火が起きているという表現は全く大げさではないと感じている。「強すぎる秩序状態」から逃れられなくなっていることに起因する、という記述ははっとする。統合失調症とか分裂病という字面をみれば、健常者は秩序立っていて、精神障害者はカオスというイメージをもちがちだと思うが、実際の脳内は逆なのだと。健常者の脳内のほうが、むしろ弱いふるまいをもったカオスなのであって、そこにはフラジャイルな逃げ道があるからこそ、精神が安定しているということか。精神障害者は逆に、秩序が強く、逃げ道がないから、精神的にかえって追い込まれてしまうということか。非常に新しい発見、見方を得ることができたように思う。精神安定の本質は、固定化ではなく、むしろ、カオスやフラジリティ、逃げ道があることにこそあったのかと!!

このような情報リズムの統合や同期があらわれる場面と奥行に注意深く注目することが、本書が求めている「複雑な葛藤を情報作用に変えるフラジャイルな場」の正体なのかもしれないー(p.206)

「情報リズム」という不思議な言葉が登場した。ちょっと言っている意味がわからないが、その情報リズムとやらを、丁寧に注目していくことしか私たちにはできないようである。

数学的な話が多い節であったが、統合失調症のメカニズムの一端が記述される部分など、特に既成概念を打ち破るような新しい発見のある話もあった。私たちは、「分かっている」から、「固定された何かがある」から、心が安定するわけでは、きっとないんだと。わかっていなくても、何も固定されていなくても、カオスで、フラジャイルで、逃げ道さえあれば、私たちの心はかえって安定しているかのようになるのだと。以前に全体性の話の記述もあったが、すべてをわかりきらなければならない、とか、全体を把握しないと安定しないと思いこむ節が私にもあったけど、どうやらそうではないんだと。もっともっと不思議で謎めいていて、奥行き深い、絶妙なバランス感覚としかいいようのないフラジャイルな感覚に、ただただ注目していくことしか、どうやら私たちはできないんだと。ただ、こうした発見にたどり着けたのも、一度は全体性を把握しようとチャレンジする経験を人類が試みがあったからでもある。何事も無駄ではない。

サポートして頂いたお金は、ライターとしての深化・発展のために大切に使わせていただきます。