鰻の蒲焼きの名前の意味とは?江戸後期の古文書、山東京伝の『骨董集』中巻を訳してみた~第1回(全6回)

前回までの上巻では、風呂を中心とした身近な面白いネタがたくさんありました。今回からの中巻は、日常生活に欠かせないモノあれこれが多く登場します。第1回では帯・こたつ・うなぎの蒲焼の3項目。これでもかっ!というほど、詳しく書かれています。お楽しみに!(これは考証随筆で、全文が訳したものです)

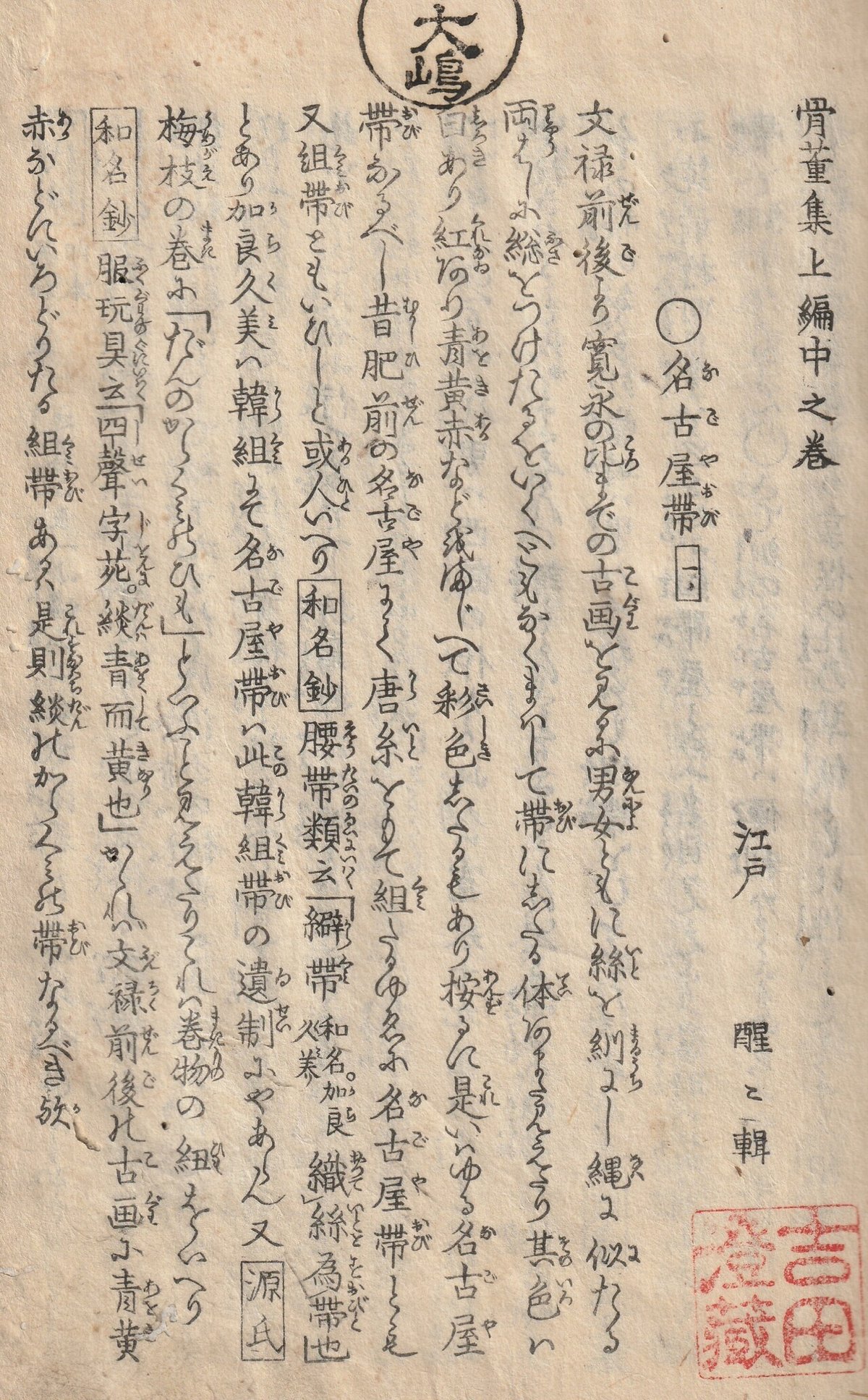

1.名古屋帯

文禄(1592~1595)前後から、寛永(1624~1643)

の頃までの古画を見ると、男女ともに

糸を丸く組みひもにした縄のような、

両端に房のついたものを、

何重にも回して帯にした姿をたくさん目にする。

その色は白・紅・青・黄・赤などが混ざって、

彩られている。

思うところ、これはいわゆる名古屋帯だろう。

昔、肥前の名古屋(名護屋)で

唐糸を組んだので、

名古屋帯とも組帯とも呼ばれたと

ある人が言っていた。

『和名抄』腰帯類の項には

「䌟帯:和名は加良久美

糸を織って帯と為すなり」とあり、

加良久美は韓組のことで、

名古屋帯はこの韓組帯の流れを

汲んだものではないだろうか。

また、『源氏』梅枝の巻に

「だんのからくみのひも」

という言葉があるが、

これは巻物の紐のことを指していて、

『和名抄』服玩具の項には

「四聲字苑に緂は青くして黄なり」とある。

このようなことから、文禄前後の古画に

青黄赤などに彩られた組帯がみられるのは、

緂※のからくみの帯なのではないだろうか。

※緂=白に他の色を交互に織り込んだ配色

『一代男(天和二年印本)』二の巻に

「小塩山の名木の落花が散らかって、

今いっそう惜しまれるという。

男性はその頃、捕手・居合が流行って、

世の風俗も糸鬢※にして繰り下げ、

二すじがけの鬠 ※・上髭を

残して袖下九寸足らず。

※糸鬢=男性の髪型のひとつ

※鬠=髻(もとどり)を結ぶひも

染め分けの組帯をし、土器の長脇差が

ここぞと思う人ほど大きい形なのは

御所に住む人の証拠で、

今と比べて昔を見捨てるようなものだ。

北野に詣でて梅を散らし、

大谷に行って藤をへし折り、

鳥辺山の煙とは五服継ぎのキセル筒のこと。

奉公人のひょうたん・毛巾着は、

やぼったいものだったそうだ」

(この文、昔絵を見る心地がする)

ここにその頃というのは、

慶長(1596~1614)元和(1615~1623)を

指している。

この『一代男』は西鶴の作だが、

彼は寛永十九年(1642)の生まれだから、

幼いときに聞いたことを書いたに

違いないことは明白である。

さて、ここでいう染め分けの組帯も

緂のからくみの帯の名残ではないか。

この頃は男性も組帯を結んだと思われるからだ。

『一代男』五の巻に、筑前柳町のことに関する

記述があり、組帯屋という名前が出てくる。

当時は筑前でも組帯が流行ったのだろう。

ところで、丸い組みひもにした名古屋帯は、

便利ではなかったために、寛永(1624~1643)

以降はやや廃れてしまったようだ。

貞享(1684~1687)から享保(1716~1735)の頃の

草紙などでもあちこち目にする、

組帯・名古屋織の帯・糸打の平帯・

名古屋打の房帯といったものは、

寛永以前の古くさい丸打ではなく、

平打という今でいうところの

糸真田※の類である。

※糸真田=平織の真田紐

『万金産業袋(享保十七年印本)』巻の四に

「名古屋織は、男女の帯が糸真田※の

ことである。女帯は房つき幅四寸ほどで、

男帯は幅二寸五分ほど。

もっとも、真田というのは

たった一枚に織ったもので、

名古屋織というのは袋打である。

いずれも夏帯である」

と書かれているので、

古い名前は残っているが、

違うものになっているのを知るべし。

再び考察する。

『竹斎物語(寛永中の書なり)』にあるように

「時折、上人※が家においでになるので

お待ちしていると、たった今出て来たばかりと

言って、そのお召しになっている装束は

華やかにこそ見えるようだけれど。

※上人=高僧

肌着にはひざやの(店の名前と思われる)

袷※を召し、上には鹿子の端、

箔に紫小袖を召すままに、御衣は緋ぢりめん、

帯は天下に隠れなき二条通の百足屋が

上人様の御帯といってとりわけ心を尽くして、

深紅の帯の八ツ打に、金紗を

混ぜたものをお召しになっていた」

※袷=表地に裏地を縫い合わせた衣服

とあれば、組帯のことだろう。

これはある上人の装束を指しているくだりに

書かれているのだが、鹿子の端・箔の紫小袖

というところから推測すると、当時の女性の

装束に似せた読み物と思われる。けれど

今もこの僧が丸帯をして正式な格好を

しているのであれば、丸く組んだ紐の帯は

僧家までも使われているということだろう。

すでに、利休の像を描かれたものでも、

丸く組んだ紐の上帯を僧衣の上から締めている。

この竹斎物語は寛永十一年から十三年頃に

作られたもののようだ。さらに考証の余地は

あるけれど、ひとまずここに書いてみた。

『御伽草子(寛文六年瓢水子浅井了意作、

元禄十一年刻)』巻の二に

「天正(1573~1592)年中、越前敦賀で金銀を

たくさん蓄える商人に一人の男子がいた。

その隣に住む徳のある商人の娘を娶って

妻にするという約束をして、その証に

深紅の撃帯をその娘に送り

遣わした」ということが書かれている。

思うにこれは、もと『剪燈新話』の

金鳳釵記を翻案したつくり物語だが、

金鳳釵を深紅の撃帯に作り替えて

天正年中のこととしたのは、

当時この帯をもっぱら用いたということが、

寛文(1661~1673)の頃までも

言い伝えられた所以だとすれば、

一つの証拠となるのではないだろうか。

2.火燵

こたつというものは、中世に

できたものである。こたつのない昔は、

物に尻をかけて火鉢で足を温めたようだ。

古い絵巻にその様子が見られる。

珍しい図なので、後に写してみた。

『下学集(文安)』にはこたつの名が

見当たらず、『尺素往来』に、

「竹炉炭をおこし、木床衾を置き

風雪備ふべくの迫るに候」とあり、

やはりこたつという字が見えないので、

文安(1444~1449)~文明(1469~1487)頃までは

こたつというものがなかったのである。

『饅頭屋節用(文亀中初刻、詞花堂蔵本)』には

「火燵火踏」とある。

これをもって思うには、いよいよこたつは

文明以降に出来たものなのだろう。

今も中国では、日本のこたつのような、

炉上に櫓を据えて

布を覆うことはしないとか。

『清俗紀聞』に、「冬は手炉を用い、

極寒中など手足の冷える時は脚炉に火を入れて

灰を覆い、椅子の前や寝床の前に置いて、

足をその上に置き温める。

地炉石炉といって、こたつのように地に炉を作って

置くことがあるが、これは南方の温暖な土地では

使われない」と書かれてある。

『行厨集』には、「手を温める物を手炉と言い、

足を温める物を足炉という」とあり、

『清俗紀聞』にある脚炉というのは

このことだろう。

再び考証に戻るが、

こたつは地火炉の名残ではないだろうか。

地火炉は『宇治拾遺』に記載されているのだ。

『奥州後三年記』に、永保(1081~1084)の頃

陸奥に「地火炉ついで」というものがあることが

書かれてあるので、大変古いものなのだろう。

この地火炉という呼び名が変わって

火炉になった。火炉に覆いの枠を作りだし、

それをやぐらと言うようになって、

櫓と名付けたことを思えば、

戦国時代のものではないだろうか。

芝居の櫓の形に似ているといって

名付けられたものではないと思う。

<名古屋帯の古図>

思うにこれは寛永(1624~1644)以前の古図である。

当時の女子はこのような切り髪が可愛らしく、

禿と言う名がついている。

衣服は縫箔で紫革の足袋をはき、

二百年前の古風なものを

目の前にしているようだ。

この時代の絵をたくさん見ると、

女性の衣服はすべて身幅が広く、

うしろに回るほどであるが、

帯の幅は狭いために、

自然と裾を引きずってしまい、

煩わしさを感じてしまう理由となる。

振る舞いは確かなものだったことを察するべし。

<上段>

寛永二十年印本『ねずみ物語(杏花園蔵本)』

富る者のことをいうくだりに、

「冬は置火に高ごたつ、たんすの布団を

打ちかけて」とある。

また、寛永(1624~1644)から明暦(1655~1658)

の頃の俳諧の句に、高ごたつという言葉が多い。

覆いの枠を高く作ったので、

櫓の名前ができたのだろう。

<下段>

文明(1469~1487)以前のこたつのない時代に、

火鉢で足を温める様子。

『窓のおしえ』という古い絵巻に載っている。

3.かばやき・おかべ

うなぎの蒲焼はその焼き色が紅黒で、

樺の皮に似ているところからこう名付けられた

と数々の本で見かけるのは、でたらめである。

『新猿楽記』には、香疾大根という

言葉がある。これは香ばしい香りを早く

人の鼻まで届けるという意味だが、

うなぎの香疾とはうまくつけられた名前だ。

うなぎが焼けるほど

香ばしいものはあるまい。

香疾の訓に樺焼の字を当てて

樺の皮に似ているという説を作り出したのは、

はふりに羽織の字を当て、さまざまいい加減な

説を言う類のものと同じである。

『新猿楽記』は藤原明衡の作で、

後三条院東宮の時代に明衡が白髪の理由を

歌にしたものがあるが、現在文化十年まで

およそ七百五六十年前の人なので、

古きを思うべし。

今、女性の言葉で豆腐をおかべというのも

古い言葉である。

『饅頭屋節用(文亀本)』衣食の部に、

「白壁 豆腐」と記載がある。

『海人藻芥』には、「飯は供御※。

酒は九献※。餅はかちん。

味噌はむし。塩はしろもの。

豆腐はかべ。そうめんはほそもの。

松茸はまつ。鯉はこもじ。鮒はふもじ」とある。

※供御=天皇の食事

※九献=杯を三献(三杯)ずつ三度差すこと

これらの大和言葉は、約三百二三十年前に

すでに使われていた異名である。

『海人藻芥』は長享二年の奥書なので、

文亀より少し前だろうか。

<追記>火燵 并 地火炉 再考追加

『嫁迎記』嫁入りの夜衣裳のことをいう

くだりに「小袖の台には、こたつのような

ものにて候、黒く塗り候て、

金物などあるものにて候」とある。

これは東山殿(足利義政:1436~1490)

の頃のことを書いた古記なので、

当時早くもこたつというものがあった

証とするべし。

このことから考察すると、文明(1469~1487)

以降に出来たものと断定することは難しい。

中国様式にならい、脚炉で足を温めたのは、

東山殿の頃より昔だろう。先に写した

『窓のおしえ』という古い絵巻の図も

東山殿の頃以前の様子を描いたものである。

『宗長手記』下巻、大永六年十月のくだりに

「ある夜、炉火※の乱れた火榻を使った

ところ、眠りかけて紙子※に火がついたのも

知らず、驚いた」とある。

※炉火=いろりの火

※紙子=紙で作った衣服

また、同七年十二月のくだりに

「このあかつきに、火榻に足差し並べて」

とあり、原本の火榻の字にふりがなが無い。

”火榻”の二字を”こたつ”と読む例は、

明応の撰という『林逸節用集』に

「火燵・脚榻:

このきゃたつというものは、今はふみつぎ、

もしくはふみ台というものの類である」

と仮名をつけられていて、

音便で”火”を”コ”とよみ、”榻”を”タツ”と読む。

当時の読みぐせなのだろうが、このことから、

火榻の字もこたつと読むべきだろう。

さて、上記の書に

「炉火の乱れた火榻を使った」

とあるのを考察すると、

その頃のこたつというのは

今のこたつ櫓のことと思われる。

今、炉火をこたつというのは、昔とは異なる。

『嫁迎記』に「こたつのようなもの」とあるのも

今の言葉でいうならこたつ櫓のような

ものという意味だろう。

昔の普通のこたつは、

今のものよりも低かったようだ。

寛永の頃は別に高こたつというものがあり、

これが今のこたつ櫓だ。

こうしたやぐらという名がついているのは

前述のとおりである。

今も信州のこたつは上を板で張りつめて、

少し間を空かして火気をもらす。

高さが普通のものより低い理由だ。

これが昔の方法の名残で、

格子を作るのは後のことである。

『印本今昔物語』巻一、忠明云々のくだりに

「忠明曰く、こたつの灰をたくさん集めて」

とあるが、『旧本』にはこたつの字がない。

『印本』にあるのは後世のおせっかいだろう。

『印本』だけを見て、こたつの名は古いと

思い込んではいけない。

先のこたつの考えの根拠に、

地火炉のことを言ったが、

書き漏らしたことがあるので、ここに挙げる。

『読古事談』巻一「一条院の時代に、台盤所

(台所)で、地火炉ついでということあり」

『栄花物語』玉のうてなの巻に

「御厨子所(台所)の方を見れば・・(中略)

また、袂を開けた法師たち統制のとれた

五六人が、ちひろ(地火炉)のもとに居並んで、

主のことを急いでいるようだ」

『新撰字鏡』に、炉の字の読みに

「火呂」とあれば、「ちひろ」は

「地炉」というのと同じだ。

いずれにせよ、近頃の庭竈は、

地火炉ついでの風習だろう。

中国の暖炉会にも似ている。

地火炉のことは、このほかにもまだあるかも

しれないが、よく探せず見つけられたものに

ついてだけ書いておくことにした。

【たまむしのあとがき】

ほぼ、専門家向けの内容になっていましたね。

帯もこたつも、マニアックな内容でした。

山東京伝のこうしたとことん追求するところは、私にも通ずるところがあり、同志的な空気を感じるのですが、訳する側としては「もう十分です」と思ってしまうほど、専門的すぎました(笑)

今もそうですが、日本人は奥ゆかしいので、言葉にもそういったものが現れます。昔の言葉はそれが非常に多いです。

例えば、「~せざるを得ない」という言葉は、「~しないということはできない」ということなので、早い話が「~する」「~しなくてはならない」ということですよね。

これはつまり、”裏の裏は表”の理論です。

はじめから素直に「やる!」といえばいいのに、なんかまどろっこしいんですよ、日本語は。

そういったことで、訳もできるだけ意味が通じやすくしたいのですが、原文の雰囲気を残すこととのせめぎ合いで、結果「よくわかんない」と思われてしまうかもしれないのは、私の力不足のせいです。

いろいろありますが、また読んでいただけると幸いです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?