日本のお風呂特集!江戸後期の古文書、山東京伝の『骨董集』上巻を訳してみた~第3回(全4回)

前回の第2回では、この上巻の目玉、風呂に関する謎を解く項目が登場しました。引き続き今回も風呂ネタが続き、そのあとで餅に関する謎へと移ります。数は少ないですが、ひとつひとつの説明が濃いものとなっています。(これは考証随筆で、全文が訳したものです)

(前回に引き続き、銭湯風呂の説明)

<上段>

其の二

当時はいつも煙管を携帯することはない。

たまたまブラブラするときに持ち歩くことは

あるが、自分ではなく下男に持たせるので、

丈が非常に長い。

煙管の頭が雁の首に似ているので、

雁首の名前が残されている。

火皿もたいへん大きい。

『一代男』巻の二、寛永時代の

風貌を語るくだりに、

五服つぎの煙管※とあるのはこれである。

古老曰く、寛永の頃の女性の帯は、

幅わずか鯨尺の二寸※ほど。

紙を芯とし、綿などを入れることはないそうだ。

古老はまた、昔の女性は髪が多く

長かったので丈に余るといって褒められた

というから、この図によく合致している。

※五服つぎの煙管=火皿の大きい煙管

※鯨尺の二寸=裁縫用の物差しで、

一尺約38cm

一寸約3.8cmだから

ニ寸は約7.6cm

<中段>

この図は先の(第1回の)銭湯風呂に入って

帰る姿である。

男女の乱髪は洗い髪。

下男の頭髪の様子は今とは異なる。

男女ともに鉢巻きをするのは古い格好である。

<下段>

この下男の持っているのは、

いわゆる風呂敷である。

当時は風呂の敷物で、物を包むものとなっても

風呂敷という名前が残った。

この女性の髪はたいへん長い。

女性の髪の結い方が

大きく異なることを見てほしい。

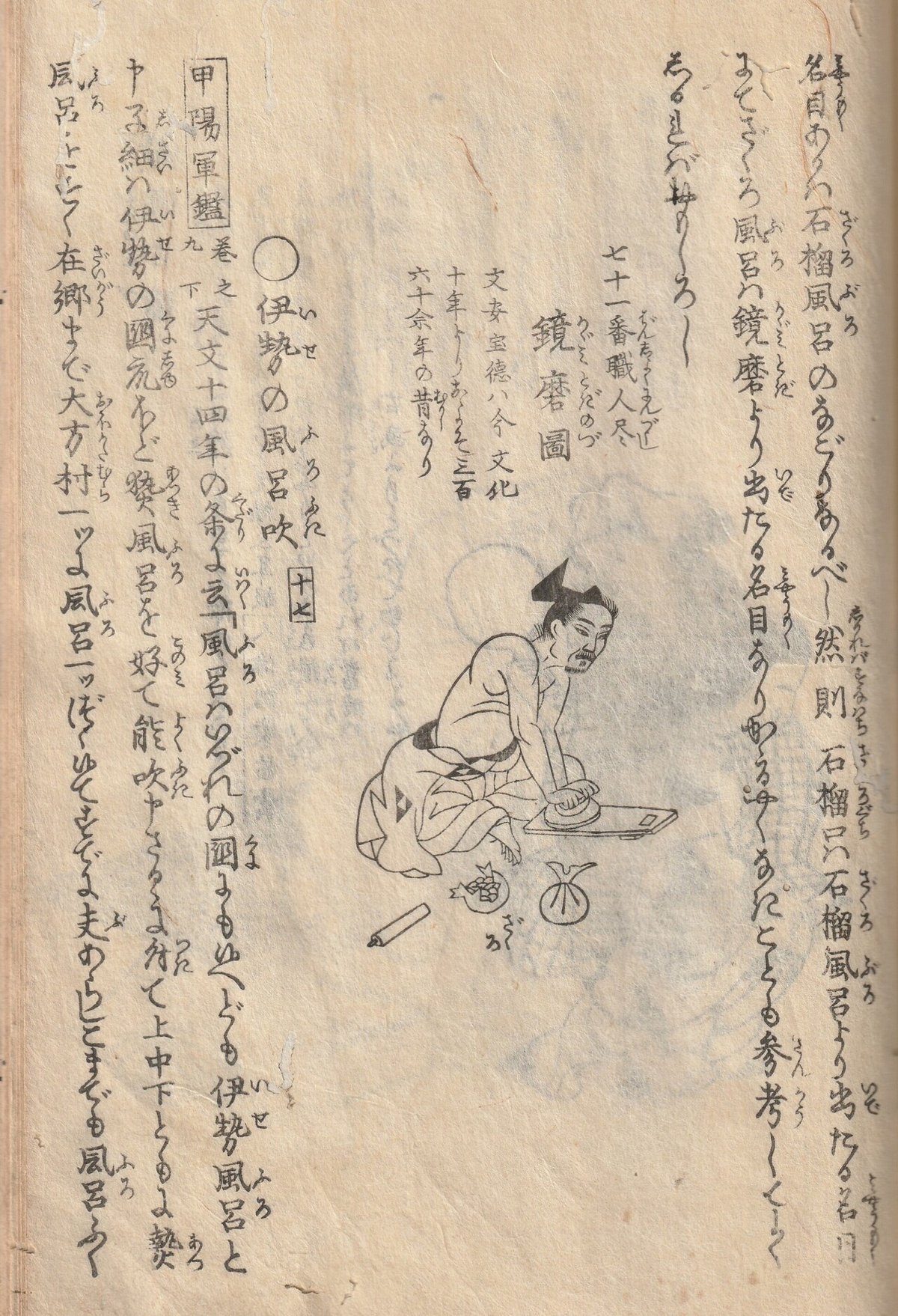

1.石榴風呂 附 鏡磨

『醒睡笑(元和九年作 万治元年板)』

二の巻にこうある。

「どこでも同じだが、常時焚くのを風呂といい、

開閉する戸のないのを石榴風呂※という。

これはどんなものかというと、

鏡いるとの心なり」

ここでこう言うのは、謎々である。

屈み入るというのを鏡鋳と

読んだのである。

昔は鏡を磨ぐ時に、石榴の実の酢を

使ったためであるが、今は梅の酢を使う。

※石榴風呂<参考資料>

『江戸入浴百姿』花咲一男著

三樹書房(2008年)より引用

『七十一番職人尽歌合』かがみとぎの月の歌に

水かねやざくろのすますかげなれや

かがみと見ゆる月のおもては

絵にも鏡磨の傍らに石榴を置いている

ところを描いた(次頁)。

この歌合せは、文安宝徳※の頃に作られたものと

思われるが、由来としては古いものである。

※文安宝徳=室町時代。

文安(1444~1449年)

宝徳(1449~1452年)

『守武独吟千句(天文九年吟慶安五年刻)』

<前句> じやくろなりけり いのちなりけり

<附句> かがみとぎ さよの中山 けふこえて

つまり、天文※の頃も石榴が使われた

ということである。これらから判断するに、

今の江戸の銭湯に石榴口という

※天文=室町時代(1532~1555年)

名前があるのは、石榴風呂の名残だろう。

それはすなわち、石榴口は石榴風呂から

転じた呼び名で、石榴風呂は鏡磨から

転じた呼び名である。

こうした役に立たないようなことでも、

参考にしてよく知れば面白いものだ。

<七十一番職人尽 鏡磨の図>

文安宝徳は今の文化十年より

およそ三百六十年ほど昔である

2.伊勢の風呂吹

『甲陽軍艦』巻の九下、

天文十四年のくだりにこうある。

「風呂はどの国にもあるが、

伊勢風呂というものは、特に伊勢の国衆ほど

熱い風呂を好み、よく吹くので、

上中下ともに熱い風呂が好まれる。

郷里までおおかた村一つに風呂一つずつあり、

すでにその下級武士までも風呂吹く

<鏡磨の古図>

画風から考えるに、この絵は貞享元禄の

はじめの頃に描かれたのだろうと思うが、

元禄三年板『人倫訓蒙図集』に

鏡を磨ぐには、

錫金のしゃり※という

水銀を合わせて砥※の粉を混ぜて

梅酢で磨ぐなりとあるので、

当時は石榴は使われて

いなかったのだろう。

古画に基づいて描いてみた。

※しゃり=純粋の錫(すず)

※砥=砥石(といし)

ちなみに、鶴岡職人尽歌合かがみとぎの恋の歌に

露ふかき カタバミ草を たもとにて

しぼりかくれば おもかげもなし

このように、昔は酢漿草の酢を使って

鏡を磨いだこともあったようだ。

方法を知っていたので、それが熱い風呂が

好まれる理由かと思われる。

ぬるい風呂の好きな人は、熱い風呂に

我慢できないようだ」

『本朝諸士百家記(宝永五年印本)』巻の三、

婿入りの際に舅の方で風呂を用意し、

もてなすことをいうくだりに、

「広蓋※に、浴衣・風呂敷・

付け替え用の下帯(ふんどし)を整え、

上手に吹いて、

二方一緒に風呂へと誘い入れた」

※広蓋=衣裳箱のふた

『自笑内証鑑(宝永七年印本)』巻の五、

大阪道頓堀の風呂屋のことをいうくだりに、

「この風呂へ夕暮れ頃に来て、吹いて吹かれて

ざっと上がり場に座って」

とあるので、宝永の頃まで風呂を吹くと

いうことがあったといえるだろう。

伊勢人の物語を聞くと、風呂を吹くというのは

空風呂のことで、

これを伊勢小風呂という。

垢を落とす者や風呂に入る者の身体に

息を吹きかけて、垢を落とす。

そうすれば、息を吹きかけたところに

潤いが出て、垢がよく落ちるのだ。

口で拍子をとり、息を吹きかけつつ、

垢を落とすのにも上手下手があって面白い。

そこから、垢を落とす者を称賛して

風呂吹きといい、今も伊勢には

このことが語り草となっている。

この話は『甲陽軍艦』の伊勢風呂に関する

部分でよく見られる。それは則ち、

伊勢の風呂吹きが古い

ということを意味しているといえよう。

かの『そぞろ物語』にも、銭湯の名がありながら

今の湯風呂にはない、空風呂

というものだろうとある。

いろいろ参考するに、昔の風呂は多くは

空風呂だったのだろう。

下帯(ふんどし)をして入るのも

空風呂に適していたからに違いない。

『内証鑑』には、ちらしを汲む

ということが書かれてある。

かかり湯のことをちらしというのだ。

さて、大根を熱く蒸して煙の立つほどに

なるのを、大根の風呂吹きというのも、

息を吹きかけて食べるさまが

かの風呂吹きに似ているからではないだろうか。

3.金龍山米饅頭

ある説によると、江戸の名物、米饅頭の根源は

浅草聖天金龍山の麓、鶴屋なのだそうだ。

慶安の頃、この家の娘におよねという者がいて、

この娘が初めてこれを作り、

およねのまんじゅうと呼ばれていたという。

しかしこの説は疑わしい。

この後に写した図のように、延宝※の頃

までは辻売※で、米をよねと読ませた

米まんじゅうというのも、

米のまんじゅうという意味で、

女性の名前に起因して呼んだわけでは

ないだろう。普通のまんじゅうは

麫(小麦粉)で

作られるものだから。

※延宝=江戸時代。1673~1681年

※辻売=道ばたで商売すること

『紫の一本(天和二年)』に聖天町で

よねまんじゅうを商うようになったのは、

鶴屋という菓子屋だったとある。

もとはふもとの鶴やがはじめたものだろう

よねまんじゅうはたまごだったそうだ。

このように早くも天和※の頃には

拠点を構えて売っていたようだ。

※天和=江戸時代。1681~1684年

『江戸鹿子(貞享四年印本)』

「米饅頭屋浅草金龍山ふもとや同所鶴屋」

とある。

『江戸咄(先板は故郷帰江戸咄と題す。

後に増補し、元禄七年の本あり)』巻の五に、

「真土山云々、ここの山の麓のよねまんじゅうは

江戸中に広く知られた名物なり。

ある年のはやり小唄に、

”金龍山で帯同せよ、戻りがひもじか

よねまんじゅう””と歌われた」とあり、

当時よねまんじゅうが

どんな扱いだったのかがわかる。

享保の頃の板の江戸八景の絵本には、

金龍山聖天に仁王門があり、

ひめじ屋というよねまんじゅうの店が

あったと描かれている。

最近までその名残があったのだろう。

延宝六年板、菱川の絵本に

この辻売の図あり。

<中段>

これは昔、よねまんじゅうの入った紙袋である。

先述の享保板江戸鹿子に書かれてあるもの。

<上段>

『江戸鹿子』

真土山のくだりに、坂の登り口と聖天町の

門前左右ともに茶屋があり、

この麓屋・伊勢屋の饅頭は名物と言われ

よねまんじゅうと呼ぶ」

とあれば、伊勢屋というのもあったのだろう。

<下段>

これは、古い屏風の下張りから出たもの。

書風から自然と古くつまらないものとわかるが、

気まぐれで筆のついでにと写してみた。

4.目黒の餅花

昔、目黒不動尊の門前で、

ごふくの餅というものを売っていた由来は、

お福の餅というものを呉服のもち

と間違えたのだとある物に書かれてあったが、

それは誤りである。

取るに足らない考えではあるが、

これは御服のもちではないだろうか。

物を食べることを少し昔までは、

ぶくすと言った。

神仏に日ごとに物をお供えすることを

日服と言うのも、平安時代より

後の言葉に見ることができるが、

例の”もちもの”が不動尊に供したもので

あるなら、御服と言うべきではないか。

後に忌服の服と同字なのを避けて

御福と言い換え、福を得て帰る心で、

土産にと買ったのだろう。

昔、浅草の茶屋(今でいう二十軒茶屋)で、

”ごふくの茶まいれまいれ”と呼び入れたのも、

観音に供する茶という心であり、

御服の茶ということなのだろう。

また、昔の不動尊の境内には

犬がたくさんいたという。

『江戸八百韵(延宝六年板)』

<前句>ちやうらかす 風よりつての 滝の音

<附句>目黒の原の 犬がとびつく

延宝の時にこれらの句があった。

『宝永忠信物語(宝永二年板)』

目黒のことをいうくだりに

「夢をさませし粟もちや、

木ごとに花の呉服もち、云々」

とある。

木ごとに花ということから考えると、

今、目黒のもち花というものは、

昔御服のもちを木の枝にさして

供した名残と思われる。

『江戸砂子増補』にはこうある。

目黒不動尊で飯櫃に白餅を入れて、

”ごふくのもちめせ”と売る。

これも古いことなり。

参詣の仲間がこの餅を買って、

犬に与えるなり」

このことは享保の末までも残ったのだろうか、

近藤助五郎清春※の描いた江戸名所

百人一首の絵草紙にその図がある。

それを写して上に現してみた。

※近藤助五郎清春=江戸中期の浮世絵師

【たまむしの独り言】

昔の風景は、今とはなにもかも違っているので、読んでいても想像が限界に達することがとても多いです。

その都度、調べて調べて・・・の繰り返しですが、どうにもこうにもわからなかったのが、「石榴風呂」でした。

ネットで画像を調べると、一応それなりに出てくるのですが、わたしの頭が追いつかないのかさっぱりイメージできなくて、結局専門書を買いました。

『江戸入浴百姿』花咲一男著 三樹書房(2008年)

この中で石榴風呂のことが書かれてあり、ようやくどんなものかがわかったので、文中に参考資料として引用させていただきました。

これは江戸時代の風呂に関して詳しく書かれたスゴイ本で、これ一冊あれば風呂にまつわるあらゆる疑問が解決できるのではないかと思うほど、網羅域が圧倒的に広い書籍です。

ですので、勝手ながらここに絶賛おすすめ図書として、紹介させていただきました。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?