NHK「"学校"のみらい」(2024.01.27放送)を要約してみた。

こんにちは。しゅんたろうです。

2024.01.27にNHKで放送された「"学校"のみらい ~不登校30万人から考える~」という番組が超良かったので、紹介させてください。

多くの人に、学校や子どもたちを取り巻く"いま"を知ってもらえたらいいなと思っています。

番組は2部構成(45分×2)

「不登校の小中学生が30万人に迫るいま、学校に必要なこととは?」という趣旨で、取材+議論の2部構成となっています。

第1部 「“学校”のみらい」

国内外の教育現場の最前線を取材した内容を放送してます。

① 韓国の例(2000年頃の教育改革で、生徒主体の代案学校の登場。)

② フランスの例(国家資格のエデュケーターが不登校児支援。)

③ 日本の例(2割の自由学習を導入する山形県の小学校。)

第2部 「話そう!“学校”のみらい」

第1部の内容を踏まえて、国・教師・専門家・若者などが議論を深めます。

① 「子ども主体の学び」って?

② 学校に行かない子どもの学びは?

再放送

1/30(火)の深夜に、再放送があります。

総合 1月31日(水)

第1部 午前0時35分~午後1時20分 ※火曜深夜

第2部 午前1時20分~午後2時09分 ※火曜深夜

見逃し配信

「NHK+」にて、見逃し配信もしています。(2/3(土)まで)

【第1部】“学校”のみらい 不登校30万人から考える

https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024012706078

【第2部】話そう!“学校”のみらい 不登校30万人から考える

https://plus.nhk.jp/watch/st/g1_2024012701975

第1部 「“学校”のみらい」

問題提起

・不登校の小中学生が「29万9048人」(文科省調査、2022年度)

・公教育の在り方が根本的に問われている。(一斉教育の限界)

不登校とは

・不登校とは「病気や経済的な理由を除き、1年のうち30日以上、学校を休んでいる状況」のこと。

・不登校を『問題行動』と判断してはならない。(文科省通知2016年)

①韓国の例

・韓国では、厳しい受験戦争が加熱して、日本と同じように不登校児が増えていた。1986年、当時中学3年生だった女子学生が、成績を優先する社会に悲観して自殺してしまう。この事件は、社会にセンセーショナルな問題を投げかけた。

・キム・ヨンサム元大統領(1993~1998)教育改革を公約に当選。(教育大統領と呼ばれていて、様々な教育改革を推進し、教育予算も増やした。)当時はフリースクールのような存在であった「代案学校」の存在に、国が目を向けた。

・代案学校では、必修科目は国語と社会だけ。アート、演劇、野菜づくりに力を入れている学校もある。韓国で代案学校の第1号となった「ガンジー高等学校」は、1996年開校当初は卒業資格や助成金がもらなかった。

・それが教育改革によって、一部要件を満たす代案学校として、卒業資格や助成金がもらえるようになり、子どもたちは無料で通えるようになった。卒業生から、社会で活躍する脚本家や社会起業家が生まれている。

・代案学校も進化している。中高生が通う「シンナヌン学校」(興味が湧き上がるワクワク学校)。必修授業は全体の半分程度。あとは、生徒が自由に時間割を作り、生徒自身が授業を企画することもできる。(ex.ラテアートを学び、バリスタの資格取得を目指す授業。ディープラーニングの授業。オンライン漫画の授業。etc)

・受験一辺倒ではなく、教育の選択肢を増やした韓国。しかし、現在認可されている代案学校は95校。学校全体の0.1%に満たないのが現状。

・シンナヌン学校の校長先生「りんごの種を植えて、ぶどうになるのを期待して育てても、りんごの苗を腐らせてしまう。このような間違いをしてきたのではないか、という反省から出発しなければならない。」

教育を変えるには、「お金」と「情熱」が必要

・キム・ヨンサム元大統領は「教育大統領」とも呼ばれていて、様々な教育改革を推進し、教育予算も増やした。

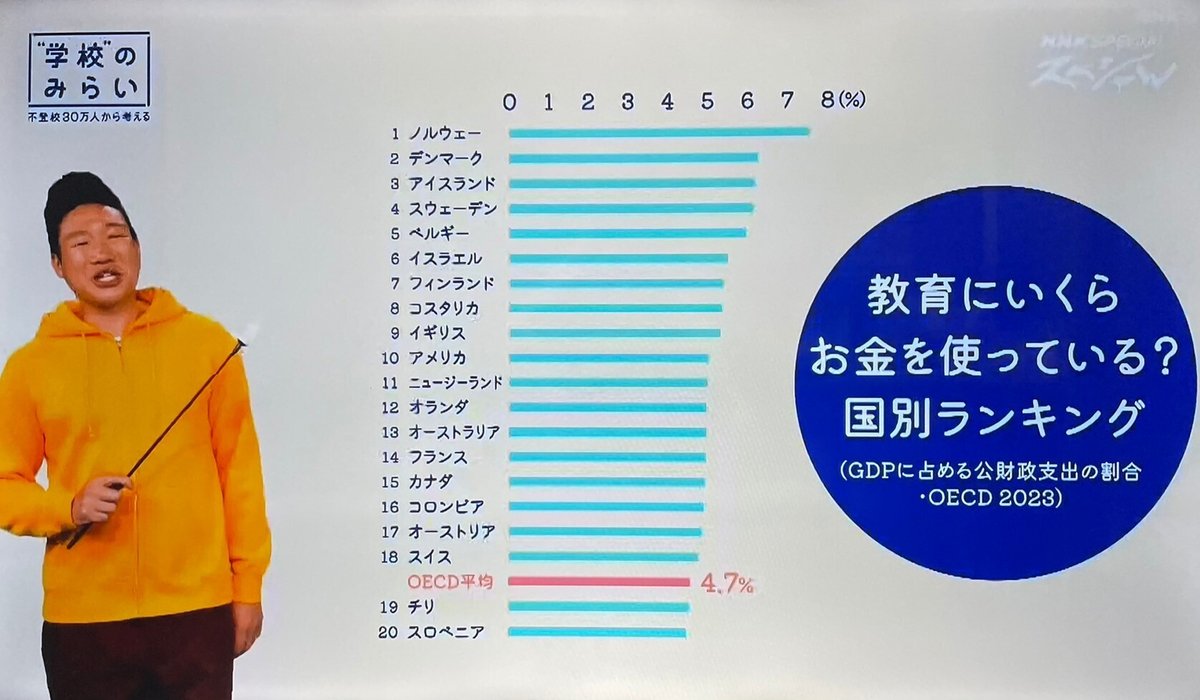

・教育にお金を使っている国別ランキング。日本はOECD38カ国中36位。(GDPに占める公財政支出の割合・OECD 2023)

教育機会の保障をどうするか

・日本のフリースクールの実態を取材。

まなびスペースCOCOCARA(千葉県)代表

「運営するお金が足りず、子どもたちのために毎日オープンすることができない。いまいる子どもたちの教育機会の保障、育ちの場の保障、是が非でもやっていかなくてはならない、という強い使命感のもとにやっている。」

・熊本市の教育委員会の取り組み例。

①不登校専用の配信授業「フレンドリーオンライン本荘小」(平日9:00-15:00、学校を定年退職した元教師が、毎日zoom配信)

②教育支援センターで不登校児の居場所作り。

→しかし、不登校2760人中613人が、相談・学習支援なしの子どもたち。そういう子どもほど、できるだけ早いうちに関係機関と繋げたいがアプローチが難しい。各自治体で、財源や人をどうするかも含めて、模索してる状態。

・日本全国で見ても、30万人の不登校児のうち、およそ11万人が学校・相談機関からの支援を受けれていない。

②フランスの例

・フランスでは、30年前から学校を休む子どもたちを支える仕組みづくりを進めてきた。病気など正当な理由なく月2回休むと、理由を調査して、子どもに合わせた支援が検討される。

・その1つが「支援施設」。教育や福祉の予算で運営されていて、無料で通えるところも多数ある。

→15人の子どもに、5人のエデュケーターがフルタイム勤務。常に複数人体制なので、イライラ感情が爆発して教室を出ていく生徒がいても、すぐに先生が追いかけていって、その都度解消できる。

・支援施設で働く「エデュケーター」というスペシャリスト。子どもの発達や心理、障害などの知識を持つ専門家であり、国家資格。現在、6万人のエデュケーターがフランス国内で活躍している。

・エデュケーター「子どもにはさまざまな経験をさせます。失敗したとしても教育の一部なんです。『君はできる』『今日はダメでも明日』とポジティブな言葉をかけます。すると子どもは自分に自信が持てるようになるんです。」

・フランスの教育でよく使われる言葉。「教育は器を水で満たすのではなく、火をともすことなのだ。」

→型にはめる学習は、教育ではない。その子の内側に火をともせば、おのずと心のエンジンを燃やして、自ら考えて行動できるようになる。(しゅんたろう解釈)

日本の公教育の歴史

・いまの公教育が明治以降に本格化した。産業社会のあり方として、当時の主流は大規模工場で働くこと。上の指示を忠実に再現できる労働者が大量に必要になった。そして、その教育や働き方が、高度経済成長に繋がった。

・学校の一斉授業、「きちんと、ちゃんと、しっかり」文化、「みんな一緒」文化、といったものは、当時の産業社会における働き方と合っていた。

・しかし現在、社会が多様化する中で、時代の変化に取り残されたのが学校だった。学校文化の在り方や、学習スタイルの在り方が根本的に問われている。

③日本における公教育の挑戦事例(山形県天童市の小学校)

・一斉授業を8割に減らし、残り2割を「子ども自身で学ぶ時間」としている。(子どもが先生役、「学びたいテーマ」を子どもが決めるetc)

・よく飛び紙飛行機、漫画を書いたり、メイクを学んだり。「自ら学びに向かう力」を育みたいという想いから。

・前校長「子どもたちを教室の主役にしたい。少しぐらい間違いがあっても、子どもは自分で学ぶ。『自分は学べる』『学ぶことはおもしろい』ことを感じる方が、ずっと大切。」

・取り組む先生たちにも、悩みや葛藤はある。

→一斉授業が合う子も合わない子もいる。

もちろん、マイプランが合う子も合わない子もいる。

→ヒントを出すか、ヘルプするのか、いつも悩む。

→「自由な学び」が、必ずしも「正しい学び」に繋がるとは限らない。

→全国学力テストが上がっていれば心配ないと思うが、必ずしもそうではない。「いい大学を出ないと、いい就職先につけない」という意見もある。

・研究授業を見た先生たち。自ら学びに向かう児童に感心するも、自分の学校で取り入れるのは難しそうな反応。挑戦する自分の勇気が問われてる。

・学校改革から6年。気がつけば、不登校児0になっていた。

第一部の内容は、以上!

第一部の内容、どうでしたか?

第二部の議論も、めちゃくちゃ示唆に富んだ内容だったんですが、元気があれば、またいつか文章に起こしますね。

ではまた!

しゅんたろう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?