米国名門VCが提唱する初期スタートアップの成長戦略 後編 ~北極星指標の活用~

1.前編の振り返り

①北極星指標が事業成長を加速させる

前編の振り返りです。

初期スタートアップや新規事業の立ち上げなど、少ないリソースの中で最高効率で事業成長するためには組織全員のゴールと組織全体の優先順位や意思決定基準を明確にする必要があります。

そのためには組織の目指す方向を確認できる北極星の役割を担う「北極星指標」を策定することが重要になります。

前編も読みたい、読み直したい方は以下リンクから読む事が出来ますので是非!

米国名門VCが提唱する初期スタートアップの成長戦略 前編 ~北極星指標とは~|田中 洸輝🏈「Incubate Fund」アソシエイト|note

②「収益」を北極星指標とする成長企業は少ない

前編では、一般的な企業が用いる指標を分類し、実際に米国のスタートアップがどの指標を選んでいるのかをまとめました。

自らのビジネスモデルやプロダクトの成長を最も加速させる指標を北極星指標とすることが重要になりますが、AirbnbやNetflix、Spotifyといったスタートアップは「収益」を北極星指標とすることを避けています。

もちろん、これらの企業も資本市場の中の営利企業である以上、収益の管理も当然実施していますが、あくまで経営陣や投資家の管理指標の位置づけで組織全員が目指す北極星指標(最重要指標)とはしていません。

なぜ大きく成長する企業は「収益」を北極星指標としていないのでしょうか?

2.「収益」≠「北極星指標」

①収益指標とは

改めてになりますが、収益指標には売上高(ARR/MRR等)やプロダクト内の流通金額(GMV等)、売上継続率(NRR等)などがあります。

なぜ一般的には「北極星指標」となり得そうなこれらの指標が選ばれないのでしょうか?

②「収益」を北極星指標としない理由

理由は大きく3つあります。

運用が困難

まず、収益は為替や顧客の依頼単価など様々な要因に左右されます。例えば、Airbnbのようなビジネスの場合、宿泊日数・ホストの決定した1泊単価・為替など自分たちがコントロールできない変数が多すぎるのです。

また、収益はアポ獲得数→商談数→成約数×単価といった一連の行動の結果を反映した遅行指標です。まだ成長段階にあるスタートアップでは売上などの収益が立っていないケースも多いため、自らが正しい方向に進んでいるのか判断が難しくなります。

そのため、北極星指標は自分たちの行動や収益を上げるプロセス自体を測定できる先行指標の方が望ましいのです。経営判断に悪影響

収益を北極星指標とした場合、本質的にプロダクトやサービスの成長をもたらす経営判断が出来なくなる危険性があります。

プロダクトやサービスの価格を上げれば収益も上がるため、より顧客に愛されるプロダクトやサービスにするといった本質的な部分ではなく、価格の最適化に時間をかけすぎたり、価格を下げることを恐れるなど、経営判断に支障をきたす可能性があります。組織の疲弊

そもそも、スタートアップや新規事業の立ち上げを行うような人々は特定のビジョンや使命を達成するため、あるいは共感した上で働いています。

そんな人々が「収益を上げる」という使命の元で働けるのでしょうか?

大きな成長を遂げるスタートアップには収益とは別の実現したい世界観やビジョンが存在します。有料顧客数など収益の前の先行指標であれば、プロダクトに価値を感じている顧客の数と捉えることができ、ビジョンや使命の実現に近づいていると実感できるため、チームのモチベーションを高めることができます。

さらに、世界的コンサルティングファームのデロイト社は「従業員の定着と熱意の醸成は、自社の優勢を世界規模で確立することに次ぐ重要な問題」としています。そして、「目標が明確に定義され、明文化され、オープンに共有されていること」以上に従業員に影響力の大きい要因はないと結論付けています。

ちなみに、ハーバード・ビジネススクールが2009年に「暴走する目標」と題した論文を発表しており、エンロンの無謀なほど高い販売目標の事例と合わせて、収益などの目標設定の危険性について記載しています。

目標は、視野を狭め、非倫理的行動やリスクテイクを助長し、協力意識や モチベーションを損なうなど、組織的問題を引き起こす可能性がある

③スターバックスの事例

具体的な事例として、世界的に有名なコーヒーチェーンのスターバックス社が2000年代前半に急成長を遂げる要因となった北極星指標をご紹介します。

顧客の行動傾向と販売データを分析

まずスターバックスは北極星指標の策定にあたり、顧客の行動傾向や販売データの分析を行いました。具体的には

・顧客1人当たりの平均単価

・顧客1人当たりの平均店舗滞在時間

・顧客1人当たりの再来店率

・顧客1人当たりの1週間の平均訪問回数

・顧客1人当たりの顧客としての平均寿命

・顧客1人当たりの利益率

等をデータから算出しました。

その結果、顧客1人当たりの「平均店舗滞在時間」と「平均単価」が相関関係にあり、顧客の75%が既存顧客であることが判明しました。

つまり、満足度の高い顧客ほど、利益率が高かったのです。事業の本質的な成長ドライバーはなにか

多くのコーヒー店が「収益」を最重要の指標としていたため、コーヒー店では顧客をいかに早く追い出して回転率を向上させるか、という考え方が当たり前でした。

そんな中で、スターバックスは「いかに顧客がお店に長く滞在してくれるか」を重要視しました。

理由は明白で、顧客分析の結果から既存顧客のエンゲージメントを高めて満足度が高い顧客を多く生み出すことが長期的な安定と成長に繋がることに気が付いたのです。

さらに言えば、スターバックスへの再来店率が高い顧客ほど利益率が高くいため、マーケティングコストを通常顧客や新規顧客よりも多く割くことができたのです。北極星指標の策定

上記の理由から、スターバックスは顧客の「店舗の滞在時間」を北極星指標として策定し、全ての施策や店員の言動が「店舗の滞在時間」を伸ばすことに繋がるかという観点で検討・実行しました。

その結果、2002年時点で顧客の89%が満足していると回答しており、高い顧客満足度を実現しています。そして「家庭でも職場でもない第三の場所」というコーヒー店の新たな価値を創造することに成功したのです。

「収益」が北極星指標だったら生み出すことはできなかったでしょう。

(参考)Starbucksの顧客LTVの計算に関するケーススタディ

3.「北極星指標」を策定する

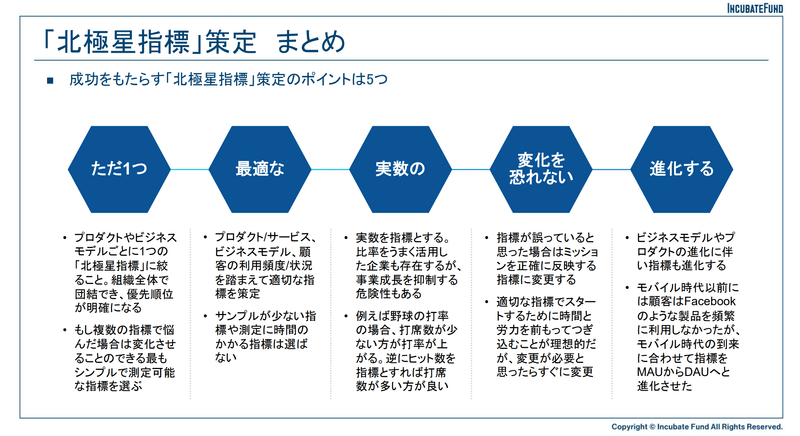

北極星指標を策定するにあたり、注意するポイントを5つにまとめました。

ただ1つ

多くのスタートアップや企業が指標が多くなって渋滞しがちです。その結果、各部門やメンバーの意識がバラバラになり、組織が一体となって同じ方向に向かわなくなる危険性があるため、組織全体の「北極星」となる指標はプロダクトやビジネスモデルごとに1つであることが望ましいです。最適な

スターバックスの事例にあるとおり、「北極星指標」を策定する際にはしっかり時間をかけて、プロダクトやサービスを最も成長させる指標を特定することが重要です。

サンプルが少ない指標や測定に時間のかかる指標はそもそも重要な指標ではないか、遅行指標の可能性が高いため、選ばないよう注意すべきです。実数の

野球の例が分かりやすいですが、打率ではなく、ヒット数の方が「北極星指標」としては望ましいです。

打率を意識した場合は、打席に立つと指標が下がるリスクがあるため、打席に立ちたくなくなってしまうマイナス思考が発生します。本質的には試合で勝つ事がゴールであるにもかかわらず、そもそも試合に出ない選択肢が生まれます。

一方でヒット数のような実数であれば常に多く打席に立ちたいポジティブ思考になります。

上記の理由から、イチローは「年間162試合でヒット200本以上」という北極星指標を選んだそうです。変化を恐れない

しっかり事前に検討して「北極星指標」を策定したとしても、他の指標の方が成長ドライバーとして適していることもあり得ます。

変更すべきと感じた場合は、勇気をもってすぐ変更するべきです。進化する

技術革新や顧客の行動変容、ビジネスモデルやプロダクトの進化、マネタイズポイントの増加によって指標も進化する必要があります。

策定して安心せず、定期的に「北極星指標」を見直すことが重要です。

4.「北極星指標」で事業成長させる

イチローの例を上述しましたが、

「162試合で200本安打以上を達成する。できなければ200本安打の連続記録が途絶える。」という目標設定と達成するためのアプローチはスタートアップにもそのまま応用できると私は考えています。

「北極星指標」となる指標を策定できても達成できなければ絵に描いた餅で終わりです。当たり前かもしれませんが、達成するために気を付けるポイントを最後に捕捉させていただきます。

明確な期限を設定

具体的な定量数値の北極星指標を「いつまで」に達成するのか明確にしておくことが重要です。達成方法は自由

組織の隅々から思いがけないアイデアを引き出せるように方法は定義せず、全員参加型のアプローチを徹底してください。実行可能なKPIに分解

北極星指標は全員が目指す目標であるが故に、全員の日々の行動に紐づかない場合があります。各部門やメンバーにとって、北極星指標の達成に繋がるKPIを設定してください。

KPIマネジメントの本を読むと北極星指標をすっ飛ばしてKPIの話をするケースが散見されますが、KPIの達成が北極星指標の達成に繋がると全員が理解していることが最も重要です。

5.最後に

1999年秋、設立間もないGoogleに投資した伝説のVC ジョン・ドーアは、そのGoogleに対して組織全体で目標を明確にする重要性を語っています。

みなさんの最も重要な目標を明確にする。全員の努力のベクトルを合わせ、協力させる。組織全体に目的意識と連帯感をもたらし、多様な活動を結びつける。

伝説のベンチャー投資家がGoogleに教えた成功手法 OKR (日本経済新聞出版)

ここまで読んでいただき、誠にありがとうございました!

少しでも皆様の参考になれば幸いです。

お気軽にご連絡ください!

インキュベイトファンドは創業期(シードステージ)のTech企業への投資に競争力を有した独立系のベンチャーキャピタルとして、国内最大規模の実績(累計約850億円のファンドで600社以上 (関連ファンドも含む))有しております。

起業家にとって「最初かつ最大の応援団」たるべく、積極的な経営参画と多面的な支援を信条として投資支援に努めています。

もし、

・現在起業して資金調達を検討している

・起業を検討中でアイデアを模索中

・起業アイデアの壁打ちをしたい

・スタートアップへの転職に興味がある

・スタートアップやVC全般の話をざっくり聞きたい

という方はいつでも田中までお気軽にご連絡ください!!URLから直接日程調整も可能です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?