非認知能力を育む!① 「"自分で探究できる子"」を育てるには? 〜子どもの行動を変える魔法の言葉〜

Kodomo Edu International School 代表の上田佳美です。

Kodomo Eduは、レッジョ・アプローチにインスパイアを受けた中目黒拠点のインターナショナル・スクールです。

子育ての新しい潮流:その子らしさを育み、好きを見つける

最近、子育てのトレンドが大きく変わってきましたよね。今のテーマは、「その子らしさを育むこと」と「好きを見つけること」。これって、私がReggio Approachのスクールを立ち上げた5年前と比べても、すごく強くなったように感じるんです。

私たちのスクールでは、説明会のときに必ず保護者の方々に「家庭教育で大事にしていること」や「お子様に身につけて欲しい力」について質問しています。その結果、ほぼ100%のご家庭が「その子らしさを育んで欲しい」「好きを見つけて欲しい」と答えてくれるんです。皆さんもきっと同じ思いを抱いているんじゃないでしょうか?

探求できる子を育てるために

では、「その子らしさ」や「好きを見つける」の先にある子ども像とは何でしょうか?私の考えでは、「自分の好きを、主体的に思いっきり探求できる子」。今の時代の子育てのテーマは、「探求できる子」を育てることだと思います。そのためには、まず自分の好きを見つけることが重要です。

親としてできること

「探求できる子」を育てるために、私たち親ができることは何でしょうか?高い学費を払ってインターナショナルスクールに通わせたり、無理な受験勉強をさせる必要はありません。実は、私たち親や先生、子どもの周りにいる大人の声かけを工夫するだけで「探求できる子」は育つんです。

大人の言葉の力

アメリカのイリノイ大学教育学部のPeter Johnston教授は、著書『Opening Minds Using Language to Change Lives』の中で、子どもの学習・思考・自己認識に対して、周りの大人の言葉がどれだけ影響するかを述べています。さまざまな研究を通じて、大人の言葉一つで子どもの好奇心、自信、回復力が伸びることもあれば、潰れることもあることがわかっています。

大事な4つのポイント

では、どんな言葉をかけていけばいいのでしょうか?ここで、Peter Johnston教授は、4つのポイントを述べています。

1. Growth Mindsetの促進

まず、自分の能力は「可変」であると認識することが重要です。勉強ができない、走るのが遅いといった特徴を「不変」と捉えるのではなく、「可変」であると認識することをGrowth Mindsetといいます。子どもがそう思えるような言葉かけをしてみましょう。例えば、結果ではなく頑張った過程「プロセス」を評価することが大事です。日本独自の結果ではなくプロセスを評価する教育観が、この点で役立つこともあります。

2. SEL(社会的情動教育)の重要性

次に、社会的情動教育(SEL)についてです。SELは、自己認識、他者との共感、協力する力を育むものです。このような環境で育つ子どもは、社会にも貢献したい、自分の行動を外に出す形で探求していくことができます。SELを通じて、子どもたちは他者との関係性を深め、自分の感情を適切に認識し表現することができます。

3. 主体性の育成

主体性を育てるためには、何よりもまず「子ども自身にやらせてみる」ことが重要。自分のいる社会は自分の手で変えることができると実感した子どもは、自然と主体的に動くことができます。まずは生活圏内で、子どもに変化を起こさせる機会を与えてみましょう。例えば、家の中での小さなプロジェクトや、地域の活動に参加するなど、子どもが自分で考え行動する場面を提供します。

4. ポジティブマインドセットの育成

最後に、ポジティブな言葉の力です。ポジティブな言葉は、善でしかありません!自分の自己認識をポジティブな言葉で語れるようになると、行動力が増し、周りを巻き込み、自信を持って行動を選択することができます。例えば、「あなたは本当に頑張り屋さんだね」「You should be proud of yourself! 自分で自分を褒めていいんだよ!」といった言葉かけを意識してみてください。

探求する力の重要性

探求する力は、現代社会において非常に重要なスキルです。情報が溢れる今の時代、単に知識を詰め込むだけではなく、情報を選び取り、深く理解し、それを元に新しい知識やスキルを生み出す力が求められています。探求する力を持つ子どもは、自分の興味や関心に従って学び続けることができ、自分の進むべき道を自ら切り開くことができます。

子どもの好奇心を引き出す環境作り

子どもの探求心を育むためには、まずその好奇心を引き出すことが大切です。そのためには、子どもが自由に遊び、探求する環境を整えることが必要です。家の中や学校で、子どもが自分の興味を追求できるスペースや時間を設けましょう。また、子どもが興味を持ったことについて、親や教師が一緒に学ぶ姿勢を見せることも重要です。子どもは大人の姿を見て学ぶため、親や教師が学ぶ姿勢を見せることで、子どもも自然と学ぶことが楽しいと感じるようになります。

探求心を育む具体的な方法

探求心を育むためには、具体的な方法があります。例えば、以下のようなアプローチが効果的です。

オープンエンドの質問をする: 子どもに質問する際には、答えが一つに決まらないオープンエンドの質問をしましょう。例えば、「今日は何をことをしたの?」といった質問ではなく、「今日どんなことが楽しかった?」といった質問をすることで、子どもが自分の考えや感情を表現する機会を増やすことができます。

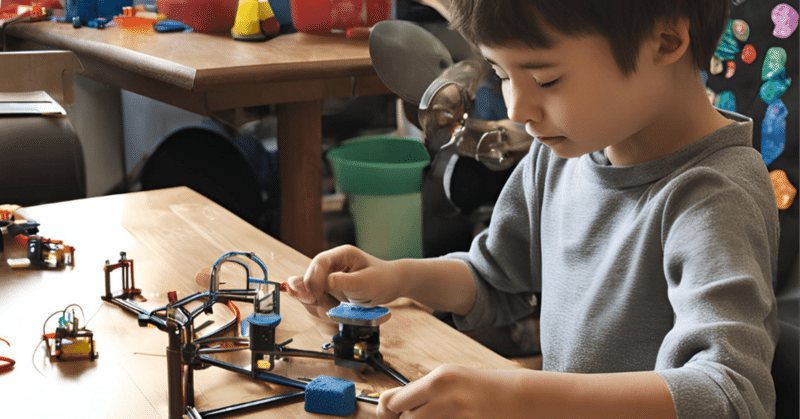

興味を引く教材や道具を用意する: 子どもが興味を持ちやすい教材や道具を用意することも大切です。例えば、科学実験キットやアートセット、楽器など、子どもが自分の興味を追求できるアイテムを提供しましょう。

プロジェクトベースの学習を取り入れる: プロジェクトベースの学習は、子どもが自分の興味を追求しながら学ぶ方法です。例えば、子どもが昆虫に興味を持っている場合、昆虫の観察日記を作ったり、昆虫の生態について調べたりするプロジェクトを進めることで、子どもが自分の興味を深めることができます。

親としての役割

親として、子どもの探求心を育むためには、以下のような役割が求められます。

サポーターであること: 親は子どもの学びをサポートする存在です。子どもが興味を持ったことに対して、一緒に学んだり調べたりすることで、子どもが自分の興味を追求するサポートをしましょう。

ポジティブなフィードバックを与えること: 子どもが何かに挑戦したり、新しいことを学んだりした際には、ポジティブなフィードバックを与えることが大切です。例えば、「よく頑張ったね!」や「新しいことに挑戦する姿勢が素晴らしいね!」といった言葉をかけることで、子どもが自信を持って学び続けることができます。

自由な時間を提供すること: 子どもが自由に遊び、探求するための時間を提供することも重要です。過密なスケジュールではなく、自由に過ごす時間を設けることで、子どもが自分の興味を追求する機会を増やしましょう。

教師としての役割

教師としても、子どもの探求心を育むための役割があります。

探求型のカリキュラムを提供すること: 子どもが自分の興味を追求できる探求型のカリキュラムを提供することが大切です。例えば、プロジェクトベースの学習や、オープンエンドの課題を取り入れることで、子どもが自分の興味を深める機会を提供しましょう。

子どもの興味を尊重すること: 子どもが興味を持ったことに対して、尊重する姿勢を持ちましょう。子どもが自分の興味を追求することをサポートし、その過程で学びを深めることができるようにしましょう。

ポジティブな学びの環境を作ること: 教室内でポジティブな学びの環境を作ることも重要です。子どもたちが自由に意見を出し合い、協力し合う環境を整えることで、子どもたちが自分の興味を追求しやすくなります。

まとめ

皆さん、子育ては本当に大変ですが、その一方でとてもやりがいのある仕事でもあります。私たち親や教育者が日々の声かけや環境づくりで、子どもの探求心を育むことができます。Peter Johnston教授の言葉を借りれば、私たちの言葉一つ一つが子どもの未来を形作る力を持っています。ぜひ、今日から実践してみてください。

上田 佳美

#レッジョエミリア #インターナショナルスクール #幼児教育 #多様性 #教育 #育児 #子育て

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?