『ヘベムニュラの落星(おちぼし)』07

(01) https://note.com/kobo_taro/n/n52895d13d196

(02) https://note.com/kobo_taro/n/n2fa61e863c7d

(03) https://note.com/kobo_taro/n/n3714e1ae6566

(04) https://note.com/kobo_taro/n/nc4c2e5954b4a

(05) https://note.com/kobo_taro/n/n4589cc684f0c

(06) https://note.com/kobo_taro/n/nc0ec2a2deef7

次の日、ぼくは普段のように学校に来た。母に部屋の出来事を詮索されるのが面倒で顔を合わせたくなかったし、なによりも工藤のことが気になっていたからだ。工藤はぼくの心配とは裏腹に、学校にちゃんと来ていた。

妙だったのはここ数日、青山たちはぼくに見向きもしなかったことだ。おかげで平穏無事に過ごせている一方で、腑に落ちなかった。放課後、工藤にどこでどう声をかけようかと考えていると工藤は荷物をまとめてさっさと席を立ってしまった。追いかけようとぼくも席を立とうとしたところで、青山たちが教室の出入口を陣取りはじめた。ぼくは青山たちを警戒して動けなくなった。結局、その日は学校で工藤に声をかける機会を掴めないまま帰宅することになった。

玄関に無造作に脱ぎ散らかされた派手な色のハイヒールは母の在宅を告げている。ぼくは、何を咎められるとも覚悟して恐る恐るただいまと発した。リビングでは母が紫煙をくゆらせながら、ソファに腰を掛けていて、その膝の上でクリシェがくつろいでいた。

「テレビ……買い換えたんだね」

「さっき……警察の人がうちにきたの」

母はぼくに目も合わせず、クリシェの背中を撫でて言った。母の視線の先には、ぼくと父と母の三人の写真立てがあった。この家にある唯一の、ぼくたちが笑顔だったころの名残だ。

「ゆきちゃん。お母さんね。どうしたらいいのか、もうわからないや」

ぼくは母の言葉に静かに耳を傾けた。

「凌士さん指名手配だって。昨日の夜、近所の人たちをうちの包丁で切り付けてまわったそうよ」

みあ、とクリシェが鳴いた。母が咥えたたばこの先が真っ赤に光った。セブンスター。あの男の影響だ。ちょうど夕方のワイドショーではうちの近所が映し出されている。校門やアパート近くにカメラマンとリポーターが陣取っていたのはそういうことだったのかと納得した。

「お店もしばらくお休みだって。凌士さんの事務所に捜査が入ってオーナーたちも対応で大変みたいなの」

「……そう」

「また、ひとりぼっちになっちゃった」

ひとりぼっち。ぼくは胸が痛んだ。母にとってぼくは何なのだろうか。その場でその答えを母に尋ねられないまま、ぼくはリビングを後にして自室へ戻った。

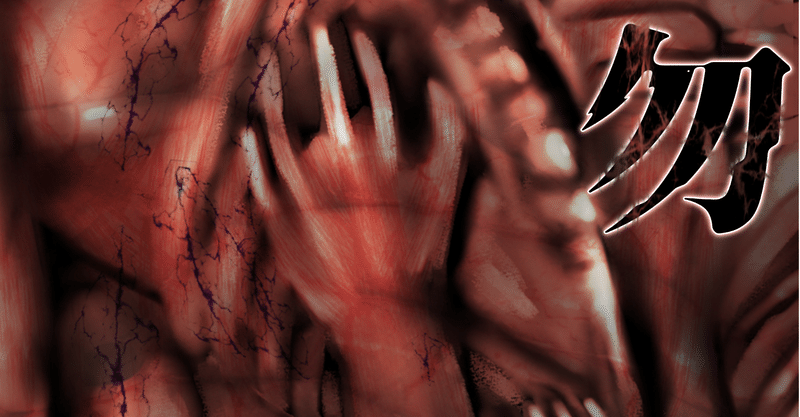

ぼくは部屋でベッドに腰かけて思惟に耽ることが多くなった。市波の死んだ日から二週間ほど経つ。押し入れから顔を出したククは、すっかり大きくなっていた。特に四肢がより成長して五指には強い握力があることは昨日母の彼氏の背中に取りついたことからもよくわかる。もう押し入れは手狭そうだった。ティラノサウルスは前肢が小さく機能が謎に包まれているが、今のククはこれが発達した、キチン質の外殻をもつティラノサウルスのような感じだと思った。

そういえば市波はよく生まれ変わったらティラノサウルスになりたいと言っていた。この、地球の自然史において陸上最大の肉食獣は白亜紀末期に繁栄し、その世界の終わりを見届けた種だそうだ。

――小学生の時、九月を迎えるたびにこう思ったんだ。この夏の終わりはまるで世界の終わりみたいだって。

市波はたまに詩的なことを口にした。ぼくはこの時、宿題を計画的に進めてなかったからじゃないかと指摘したが、市波はおどけるでも、むきになるでもなくただ静かに否定した。ほんとうに世界の終わりだったんだよ、と。

もしかすると二週間前、市波は正真正銘、世界の終わりを見届けたのかもしれない。その姿は、ぼくの目に映った自分自身か、これから激突する地面か、あるいは恐怖のあまりに閉じた瞼の裏側だったかもしれない。ぼくは、しかし、それがぼくだったらいいなと思った。ククを撫でるぼくの手の甲にぽつりぽつりと暖かいものが落ちた。

「クク、ククク」

ククはただ、ぼくの撫でるに任せて、そばに寄り添っていた。ククの体もまた温かかった。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

ククが、いなくなった。

きっかけは、突発的なものだった。それだけぼくたちの関係は危うく、もろいものだったのかもしれない。あるいは、ぼく自身がククという生物を楽観的に考えていたのかもしれない。ちいさな部品の一つが外れるだけで全体が機能しなくなるような、素足で針の山を渡るような、いつ一変してもおかしくない信頼関係。認めたくはなかった。ぼくはククが好きだったし、ククもぼくに良く懐いていたと思う。だからこそ町中をこうして探し回っていた。

その日ぼくは、学校で数日ぶりに青山と対立した。母の彼氏が残した暴力装置をカバンの中に隠していて、気が大きくなっていたことは否定できない。けれど、一番の理由は、青山たちがついに工藤をターゲットにし始めたからだった。

ここ数日間ではいつもそうであるように、青山たち不良グループのいじめはぼくに及ばなかった。結局いじめのターゲットというものは、その時々の加害者の興味によってローテーションするもので、積極的に関わろうとしてもしなくても、目をつけられるときはつけられる。理由はどんなものでもよい。あるいは、なければ作ればよい。背が低いとか片親だとか、よそ者だとか、市波彩瀬の実姉だとか。

工藤と市波の関係を知っているのは驚くことに今日この日まで、このクラスではぼくだけだった。知られては困るから黙っていたということをぼくは想像だにしていなかった。

(kobo)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?