つま先をまっすぐ出して歩く弊害

こばです!

つま先はまっすぐ正面を向けて歩く

歩き方教室やウォーキングの指導をされる方に多いのですが、

この言葉を聞いてどのように感じますか?

きっと、完全な正解のように聞こえていると思います。

では、なぜ正解なのですか?

【つま先がまっすぐ】だから?

【正面を向いている】から?

言葉の魅力と言いますか、魔力と言いますか

とても素敵なワードセンスだと思います。

今回は、これを否定する話です。

つま先はやや外向きが楽

座っている人、立っている人、寝ている人。

STOP!!!!

そのままの姿勢でそっと顔だけ動かして足元を見てください。

つま先はどこを向いていますか?

きっとやや外向きだと思います。

これは、関節の角度やスネの骨の捻じれ、股関節の開きが関係している事が多いと言われています。※女性の方は骨格の関係から、つま先が正面を向きやすい傾向にあります。少なくとも内側を向かないようにする程度で十分です。

また、実際に立ってみてください

感じ方の違いを体験して欲しいのですが、ふつうに意識せずに立って

1 つま先を内側に向けてください

2 次に正面に向けてください。

3 最後につま先を外側に向けてください。

いかがですか?

きっと、多くの方は少し外側に向けた方が楽に感じたと思います。

これには3つの要因が関係していて

1 つま先が内を向くと内体重になり

2 足の土踏まず、横アーチが潰れやすくなる。

3 つま先が外を向いていると【骨で立ちやすくなる】

骨で立つ。という事は余分な筋肉を使わずに楽に立てるという事です。

このような関係から、つま先はやや外向きの方が楽に感じられる傾向が強いです。また、これは歩行においても同様です。

まずは、下の画像を見てください。

一般的に、歩行時にこのような順番で荷重できると楽で効率的!と言われています。多くの歩き方教室でも言われている事で、様々なメディアでも共通して言われているように思います。

大事なポイントは②-③に移る時!

体重が外~内に流れる時、この捻りの連動性が楽に歩けるキーになります。そう、体重が外~内に流れる時ですよ。

やってみると分かりやすいのですが、つま先をまっすぐ~内に向けているとこの動きが非常にしにくくなります。また、体重が外~内に流れるので、蹴り出しの位置は自ずと【内側寄り】になります。

最終的につま先が正面~やや外を向く事を目指す

歩行時の重心移動の関係から、最終的に内側寄りの力がかかります。

足の内側に力がかかると、土踏まずが余計に潰れやすくなります。これによって、蹴り出しや着地時のショック吸収がしにくくなり結果として

立つと疲れ、歩くのもゆっくり、だけど足裏の負担は大きい

という良くない連鎖に陥りやすくなります。

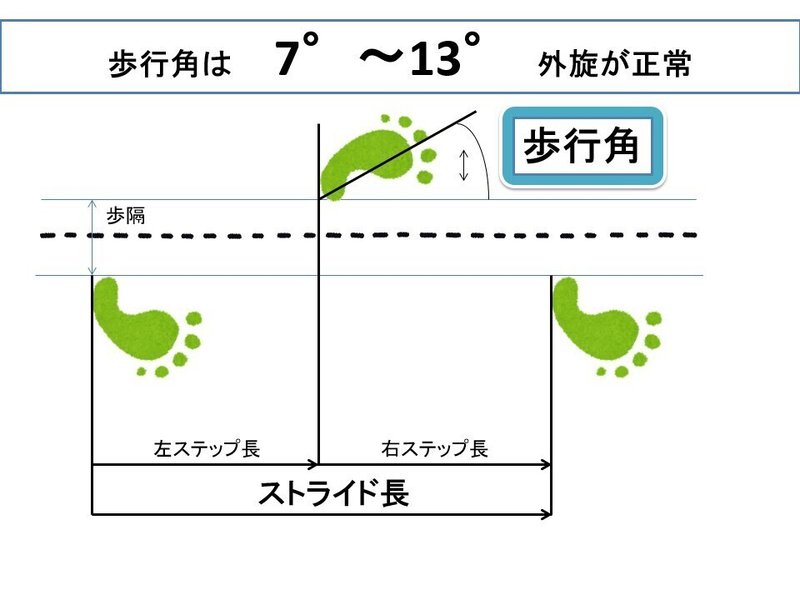

教科書的に歩行時のつま先は7-13°外旋が正常

運動学や解剖学の教科書でも、このようにつま先は7-13°外を向くのが正常ですよ~と言われています。また、これは【歩角】【歩行角】などと言われています。

※基礎運動学では歩行角でした。

文献や教科書によって単語に違いがあるのですが意味は一緒です。

(翻訳の受け取り方による違いでしょうか)

まぁ、楽にしてる時に足先を見たら、

つま先はちょっと外向いていますよね?

そのまま歩いたほうが楽じゃないですか?

と思っていただいても差し支えはないように思います。

たぶん・・・・

こばでした!

カラダに関する情報を国内外問わず分かりやすい形に直してどんどん発信していきます。頂いたサポートは次の文献購入費用に宛てております。 もし、よろしければ文献購入費用のお手伝いをして頂きますと幸いです。よろしくお願い致します。