同じ作業をする毎日はもう終わり!作業時の自動化をする【RPA】とは?

皆さんの仕事の中で、「同じ作業」はどのくらいありますか?

よく「仕事がつまらない」という話をしている人を居酒屋で見かけます。とあるアンケートでは、仕事がつまらないと感じている417人に「仕事がつまらないと思う瞬間」についてアンケート調査を実施。アンケート対象としては主に20-50代の男女が対象となっています。

この時に、つまらないと答えた人の1位の理由は「変化がない時」だそうです。

●毎日が同じ作業

●刺激が足りない

●誰でもできる

こういったところから、仕事がつまらないと思うのかもしれません。ただの作業として誰でもできる作業となれば、自分でなくてもいいという点から「誰でもいい」と言われているようにも受け取れます。

ならば、誰でもできる作業は自動化しましょう。ということで最近注目されているRPAという技術について紹介します。

同じ作業の自動処理 RPA

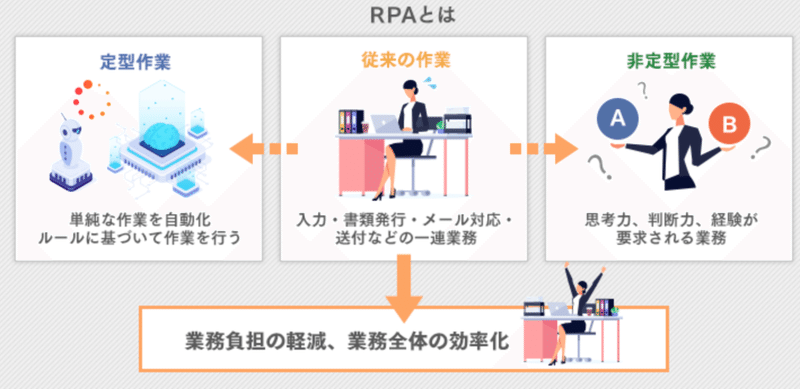

RPA(Robotic Process Automation)とは、人間が手作業で行っているルーティン業務を、ロボットで自動化することのできるツールのことを指します。

普段行っている作業を自動化というと、AIを使用した自律的に判断したロボットが作業を行う、というものをイメージしがちになりますが、このRPAは入力や転記など、

●定期的に発生するもの

●反復性のある(ルール・規則あり)

●大量の業務自動処理

に強みがあります。

RPAが注目されている背景としてはやはり日本の労働人口不足が一番の原因と考えられます。

さらには最近では「スマボ」で話題のソフトバンク会長の孫氏も自動化の必要性は説いていましたね。

こういった背景から、仕事における自動化としてのRPAも着目されています。

RPA実用例 交通費精算

反復性のある業務処理に、「交通費精算」がありますね。これは会社の経費の方が大量に処理してもらっているかと思いますが、

これまで各従業員の出張などにおける申請を受け取った後、支払い申請をするために「駅すぱあと」などの料金調査サイトを使って調べて金額を確認・支払いをしています。

こういった同じ作業を、RPAツールを使うと自動的に金額調査をさせることが可能となります。

手順としては、

①各従業員などから申請された経費申請のexcelを確認

②金額調査、申請をするロボット(自動作業工程を実行する)を作成

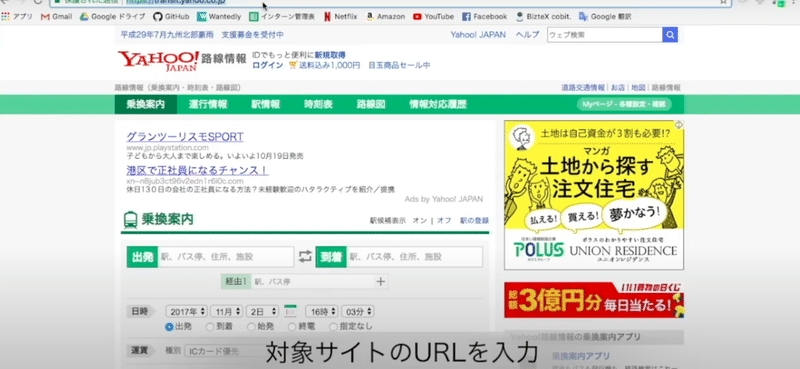

ここで、読み取るサイトと調べるURLを指定します。その上で、どういった作業を行うかを事前に指定します。今回であれば、「出発駅」「到着駅」にexcelから読み取った項目を入力するように指定します。

そして、どこからテキストを入力するかを指定します。ここでは、経路がいくつか出てきた中で料金を数カ所出てくるのでそこを取得します。

そして最後に調べ上げた金額をexcelに出力する場所を指定すれば、完成です。

そして最後に出力された結果を確認して、本業務が完了です。

RPAのメリット:作業の自動化と処理高速化だけじゃない

このRPAツールを導入することによるメリットは、まず一つは人件費削減があげられます。これまで同じ作業をしていたものがRPAという自動化ツールを使うことで手間が省けるので、該当作業にかかっていた人件費がなくなります。

そしてRPAによるメリットは人件費削減に限りません。例えばヒューマンエラーによるミスなども、RPAを導入することで0になります。人はその時の気分や集中具合でミスが出ますが、RPAでは同じ作業によるミスは起きません。

さらには同じ作業をやる上ではRPAの方が圧倒的に早く、高速処理が可能となります。そして24時間稼働が可能なので継続的に動くことが可能です。

さらには最近はクラウドのRPAツールなどもあるので、PC1台があれば気軽に導入をすることが可能となります。

RPAのデメリット:間違いを間違いとして認識できない

RPAのデメリットとして、自らの間違いを間違いとして認識ができない点にあります。

これは作業指定時に間違った作業を入れてしまったり、RPAでの参照サイト先に間違いがあった場合に、それが「間違いであるかどうか」という判断を事前に入れておかないといけません。

つまり、RPAを通じて出された答えや作業に対して、「判断する」という業務は必要となるわけですね。

ただしこの確認作業は人間であっても行っているはずなので、そこまで大きなものではないと考えます。

まずは自動化できるルーティン作業から見つめること

RPAのようなルーティンを自動化することは、まず日々の作業に「自動化できるような作業があるか」といった定点観測から始まります。

自動化できるか、というところだけでなく普段の業務を客観的に見つめることから始めてみてもいいかもしれませんね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?