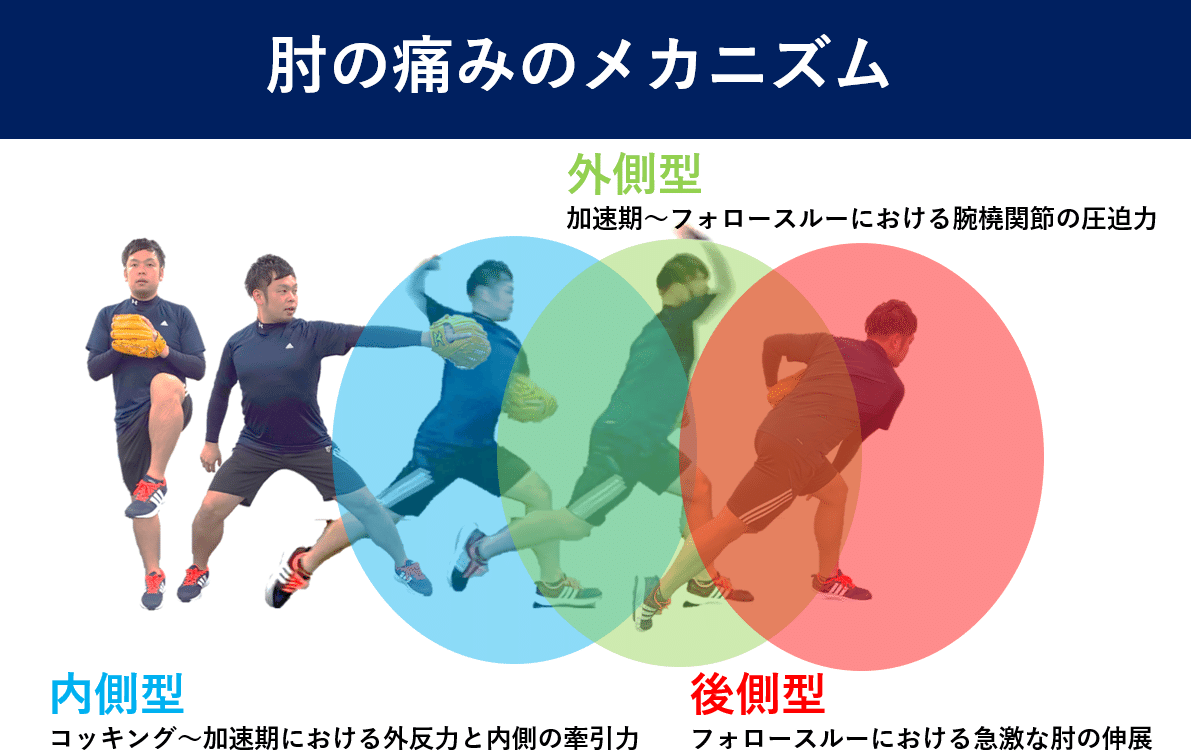

肘の痛みのメカニズム-野球肘-

「野球肘って複雑で理解しにくい」

投球障害をはじめてみる方によく陥る悩みではないでしょうか

野球をプレーした経験のある方はイメージがつきやすいですが、

そうでない方はなかなかとっかかりにくい分野であると思います。

そこで今回は野球肘における肘の痛みのメカニズムをまとめました!

野球肘には大きく分けて

内側型・外側型・後側型の3タイプに分けられ、

それぞれの特徴的な痛みの起こるストレスが存在します。

ーーーーーーーーーーーーー

■内側型野球肘の痛みのメカニズム

内側型野球肘とは、投球動作による肘内側部の障害を指しています。

骨端線閉鎖不全・骨端線離開は

骨端線(成長線)に関わるものであり

成長期の障害として注意すべきものであります。

肘の内側には

上腕骨内側上顆・内側側副靱帯・前腕回内/手指屈筋群があります。

解剖学的な特徴として密集した筋肉が内側上顆に付着しています。

これらの組織が投球動作によって起こる肘の外反力を制動します。

これらが強い外反力に抗しきれなくなることで

組織が損傷し痛みにつながっていきます。

・・・・・・・・・・・・

|損傷部位により復帰に要する時間が異なる

肘の内側には筋・靱帯・骨がありますが、

強度の弱いものからケガをしやすくなります。

そのため、筋→靱帯→骨の順で組織の負担がかかっていきます。

治癒・復帰にかかる時間も同じように、

筋に比べて靱帯・骨は長い時間を要します。

(引用:野球肩・ひじ・腰の鍛え方・治し方:日本文芸社)

内側型はcockingからAccelerationにおける

肘への外反力と内側の牽引力により負荷がかかることが特徴です。

・・・・・・・・・・・・

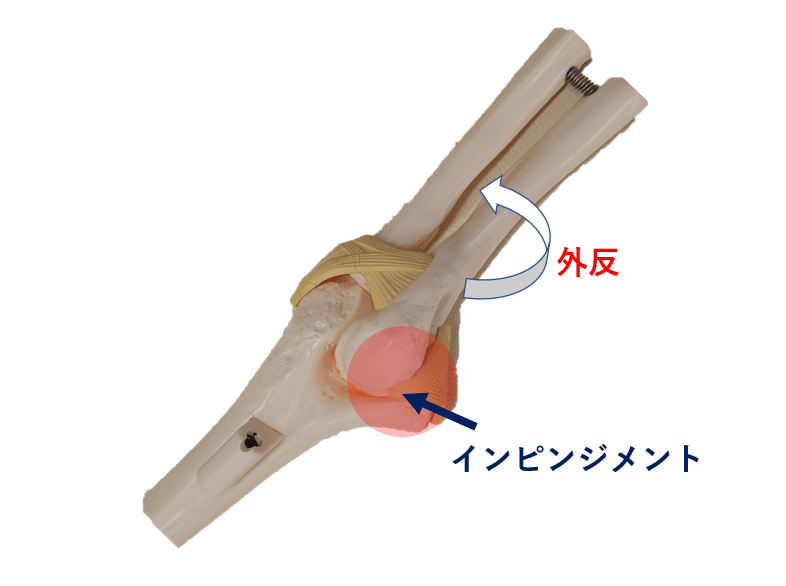

|外反ストレス

ここでポイントになるのが

「外反ストレス」

投球動作では肘が少なからず外反されるわけですが、

他関節の可動性や筋力などの影響により、

より強く外反がかかることで肘の負担を強めます。

投球動作における制動力についてまとめましたのでご参考ください。

・・・・・・・・・・・・

|動作分析のポイント

野球肘の中でも多くを占める内側型の特徴を動作分析でまとめました。

ーーーーーーーーーーーーー

■外側型野球肘の痛みのメカニズム

つぎに外側型野球肘について整理していきます。

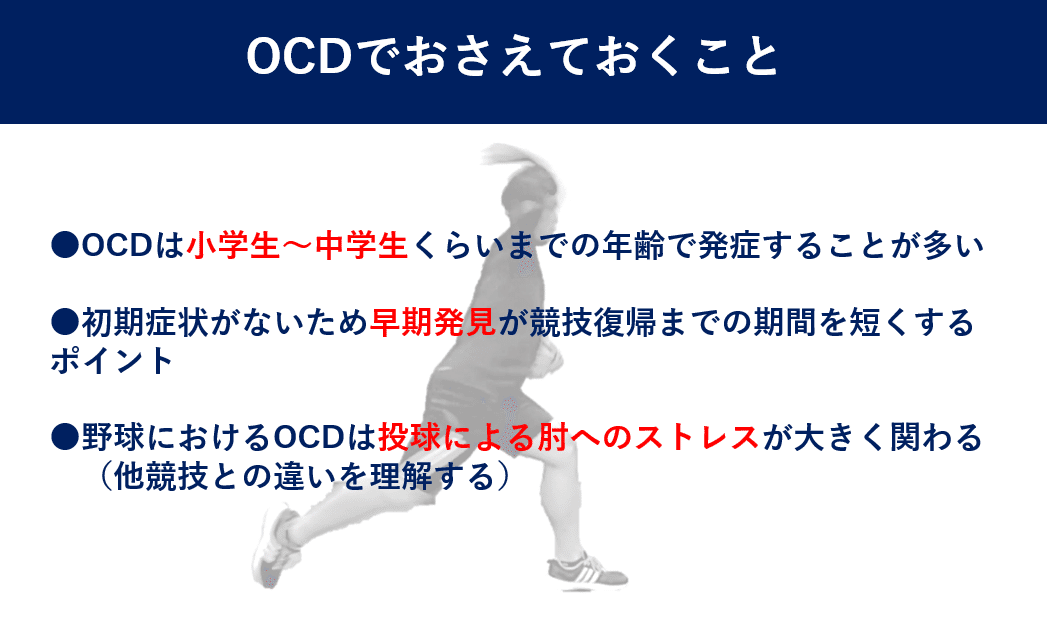

成長期特有の離断性骨軟骨炎(以下、OCD)には注意が必要です。

|OCD(離断性骨軟骨炎)

野球肘は部位によって大きく分けて

内側型・外側型・後方型の3つのタイプがありますが、

外側型は外側型のみで起こるというより、

内側型野球肘の既往があったり、内側型に随伴して

起こっているケースがほとんどです。

OCDはAccelerationからFollow-throughに

疼痛が出現することが多い野球肘です。

初期は無痛であり、進行に伴い

肘関節屈曲・伸展/前腕回内外可動域制限をきたすようになります。

図でも示しているように要因は投げすぎだけではなく、

投球フォーム異常の関連性も高い特性があることがわかります。

加えて、

小中学生は骨・軟骨がまだ弱い年齢であり、

繰り返しその部分に力がかかり続けることで、

上腕骨小頭の骨・軟骨の障害を生む要因となります。

cyber-baseball様の記事にOCDについて

とてもわかりやすく解説されております。

こちらの記事からもわかるように

早期発見ができることで保存的治療が可能ですが、

進行してしまうと手術が必要なケースがでてきます。

内側型野球肘とは異なり、初期に症状がないため、

選手自身が気づかないうちにケガが進行し、

増悪したころに医療機関にかかり

治癒機関が長くなることが多くあります。

・・・・・・・・・・・・

|痛みがないのに投げてはいけない?

また、OCDの知識が浸透していない野球現場でも

「なぜ痛みがないのに投げれないの?」となることも少なくありません。

OCDを医療機関で診断を受けると

一般的に2-3か月は少なくとも投球禁止となります。

それは患部の治癒に時間がかかるためです。

選手自身が「痛みがないのに投げれない」となる

心因的なストレスの緩和にかけるアプローチも

おさえておきたいことの一つです。

・・・・・・・・・・・・

|他競技と野球のOCDの違い

あまり肘に負担の少ない他競技でも発生することがあります。

他競技では自然治癒が一般的で重症化することが少ないですが、

野球は他競技とは異なり、投球動作による負担が

肘に加わることで重症化が進み、

痛みや可動域制限などの症状が現れてきます。

つまり、

OCDの増悪因子=「投球による肘へのストレス」

ということです。

まとめると

これらを踏まえておくと、わかりやすいのではないかと思います。

・・・・・・・・・・・・

|動作分析のポイント

OCDを招きやすい投球動作の分析をまとめています。

ーーーーーーーーーーーーーー

■後方型野球肘の痛みのメカニズム

さいごに後方型野球肘についてまとめます。

なぜ肘後方に痛みがでるのか?について、はじめに解説していきます。

後方型の野球肘には大きく分けて2つの成因が挙げられています。

・・・・・・・・・・・・

|衝突型

肘外反ストレスの大きくかかる投球の繰り返しによって、

慢性的に肘内側側副靱帯や前腕尺側筋群が伸張されます。

次第に肘の外反を制動する機能が低下し、

投球時の外反ストレスが大きく加わってしまいます。

内側型野球肘を以前に発症していたりする選手も多くいます。

下図にもまとめていますが、

投球動作においてAcceleration期での肘の外反により

骨同士が衝突し、後方の肘の痛み・後方型野球肘の発症に

つながっていきます。

・・・・・・・・・・・

|牽引型

Release~Follow-through期に

肘の急激な伸展において上腕三頭筋に付着部が

牽引されることで起こります。

(上腕三頭筋の)牽引力の増大により、

肘頭側の関節面への圧縮力が増えてしまい

肘頭骨端核の分離や骨端線離開を生じてしまいます。

投球時にリリースにかけて肘が伸ばされるが

上腕三頭筋が伸ばされながら収縮するため、

付着部には強い力がかかっていきます。

特に成長期には注意が必要となります。

それは、骨端線による問題があるためです。

下図にもありますが、

骨端線が閉鎖する年齢は14~17歳

早い選手で

中学生、遅い選手は閉鎖まで17歳、高校生までかかる選手もいます。

牽引型は上腕三頭筋の付着部における牽引の繰り返しによって起こります。

身長の成長の推移により、おおまかに把握できます。

「身長の伸びは落ち着いたのか」

「身長はまだ伸び続けているのか」

すなわち、

骨の成長が未成熟な選手に投球数過多、

筋肉の発達も著しい高校生では、骨の成長過程を

十分に把握し、負荷量を設定する必要があります。

伸展方向の強い力を発揮する選手には

骨端線が開く力が加わり続けるため、

とても注意が必要なケガであります。

・・・・・・・・・・・

<補足>

後方型野球肘は

成長期・骨年齢や部位によってその病態は異なります。

骨が出来上がる前には<骨端線の離開>

骨が完成してからストレスのかかることで起こる<肘頭の疲労骨折>

これらの病態の特徴は十分におさえておきたいところです。

・・・・・・・・・・・・

|動作分析のポイント

ーーーーーーーーーーーー

おわりに

ここまで、各野球肘の病態・痛みのメカニズムについてまとめてきました。

野球肘がどのようにして起こるのか?

イメージしにくかった方も少し整理ができましたでしょうか。

野球肘の解釈に苦手意識を持つ方に少しでもお伝えできたらと思います。

また、文中にご紹介した動作分析noteですが、

L-tra.+ではこれらの記事に加え、他の動作分析noteも

すべて読むことができるお得なマガジンですので、

ぜひご活用いただけたらと思います!

参考文献

1)投球動作のメカニクスと投球障害の発症メカニズム:臨床スポーツ医学 2015

2)内側型野球肘患者の疼痛出現相における投球フォームの違いと理学所見について:整スポ会誌 VOL32

3)外来整形外科のためのスポーツ外傷・障害の理学療法:医歯薬出版

4)小・中学野球選手のためのOCD推定システムの開発:~離断性骨軟骨炎の早期発見を目指して~:理学療法学Supplement2013

5)肘関節理学療法マネジメント:MEDICAL VIEW

6)野球肩・ひじ・腰の鍛え方・治し方:日本文芸社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?