インサイドセールスが成果を出すためにクリアすべき“社内ミッション”とは

こんにちは、コニカミノルタジャパンの佐藤です。

私はデジタルマーケティングの事業を展開する部門のインサイドセールスを担当しながら、第一想起されるマーケティングをスローガンに、日々いかにインサイドセールスが顧客体験の向上に貢献できるかを追求しています。

今回の記事では、お客様とのコミュニケーションではなく、社内で求められる立ち回りについて弊社での取り組みを例にご紹介します。

インサイドセールスはマーケと営業のパイプ

インサイドセールスの役割は、マーケティングが獲得した見込み顧客とコミュニケーションを取り、温度感の高いホットリードをアポイントとして営業にトスアップすること。

今後はその基本の役割に加えて、お客様(社外)だけでなく、社内に対しても同じような“調整役”として立ち回ることが求められると考えます。

インサイドセールス関連のセミナーや書籍では、よく「マーケティングVS営業」といった切り口で議論されることがあります。お互いの役割や理想の違いから衝突や認識の齟齬が生じるのはある意味仕方がないことだと言えるかもしれません。しかし、お客様を第一に考えるならばお互いの役割を理解し相互に高め合うべきです。

営業は顧客像が鮮明であるがゆえに、限定的な範囲で深く落とし込んだ思考になります。マーケティングやインサイドセールスに対して「直近でうまくいった案件と似たようなリードが欲しい」、「〇〇という課題を抱えていて、△△のサービスがハマりそうな人をアポイントにして欲しい」といった具体的な期待をします。

一方でマーケターは自社がもつノウハウやナレッジを積極的にアウトプットし、業界のトレンドにも敏感である必要があるため、抽象的な視点をもとに興味度合いも状況も様々な層に向けた打ち手を考えなければなりません。

間に立つインサイドセールスからしてみれば、ここに営業とマーケティングの「見ている景色」に違いがあることを実感します。しかし、見ている範囲は違っても「自社の製品・サービスで顧客の課題を解決したい」という方向性に違はなく、双方を繋ぎ合わせる調整役的なポジションが欠けているとも言えます。

この部分こそインサイドセールスが社内で果たすべき立ち回りです。

インサイドセールス×マーケティング

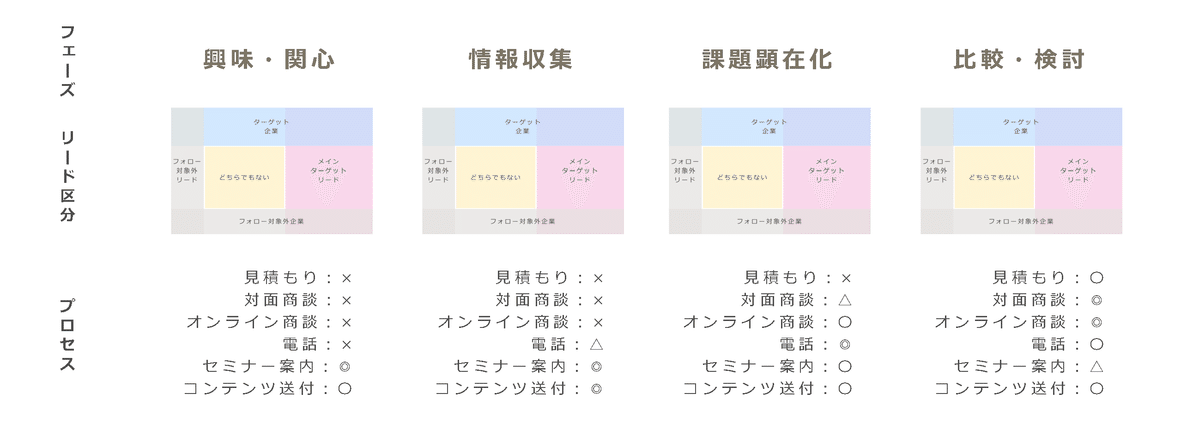

インサイドセールスが出る幕を見極める

マーケティング施策は、様々な検討フェーズにいる顧客に向けて発信しているため、すべてのコンテンツがすべてのリードに刺さるわけではありません。広く自社を認知させるためのトレンドに寄った内容と、自社の製品・サービスに直結するようなノウハウや事例を紹介する内容で、目的に応じて分類されます。

ここでインサイドセールスがするべきなのは、その瞬間に適した施策の実施に軌道修正することです。

営業から「短期的に売上に繋がりそうな確度の高い商談が欲しい!」という声があれば、幅広い層をターゲットとするトレンドセミナーよりも、特定の担当者に向けたハウツーセミナーや、対象企業向けの相談会の実施などを優先すべきです。

また、求める顧客像とコンテンツの中身が不釣り合いだと、ネタばかりが先行してしまいインサイドセールスがコールをしても結果が出ないという事態に陥ります。検討段階で「この施策はなんのために行うのか?」「どうなれば成功なのか?」をマーケ・営業と明確にし、インサイドセールスが出る幕があるのかを検討したほうが良いでしょう。

顧客の状況に応じたコンテンツの準備

インサイドセールスがマーケティングに協力を求めるべき一番のポイントは、コンテンツの制作です。

リードを獲得してから、商談、受注まで検討フェーズによって顧客が求める情報は様々ですから、その分、お客様に提供できるコンテンツがないと効果的な活動ができなくなってしまいます。

また、必ずしも1度のコンタクトでお客様が興味を持ってくれるわけでは無いので、同じ検討フェーズにいたとしても、振り向いてもらうための魅力的なコンテンツがいくつも必要になってきます。

自社のペルソナやカスタマージャーニーマップに沿って、検討フェーズを上げるコンテンツを増やしていくことが必要不可欠です。

コンテンツのネタも、普段お客様と会話をしているインサイドセールスだからこそ提案できるアイデアがあるはずです。

例えば弊社では、漠然とした“お悩み・困りごと”を抱えたお客様は多いのに、自社の製品やサービスを提案するに至る“具体的な課題”を認識しているケースは稀でした。そこでお客様が「なんとなく困っていること」を言語化して解決のヒントとなれるようなチェックリストをホワイトペーパーとして作成しました。

このように、純粋にインサイドセールスが活動する中で「こんなものがあったらいいな」をベースにするのが近道かもしれません。

インサイドセールス×営業

ターゲット条件のすり合わせ

まず認識すべきことは、営業担当が「商談する上で理想の顧客像」と、インサイドセールスから「トスアップできる顧客像」にはGAPがあるということです。

先にも述べたように営業が望む顧客像は具体的であるため、「〇〇というような課題を抱えていて、△△のサービスがハマりそうな人をアポイントにして欲しい」といった要望を受けることもあります。しかしインサイドセールスからしてみれば、お客様の状況や心理はそんなにシンプルではなく、もっと曖昧で複雑であると思います。まずはそのGAPを営業担当と共有する必要があります。

お客様はどのようなきっかけで自社と接点を持つのか、電話で聞ける範囲の限界はどこか、商談打診を断られる時に言われがちなこと…など、インサイドセールスがお客様と実際に会話をしたリアルな声を集めましょう。

それをもとにどのレベルであればアポイントにしてよいか、ヒアリング内容のマスト条件とウォント条件の境界線などを明確にしていきます。できる限りインサイドセールスが普段のお客様と接する場面を浮かべながら会話ができると業務に落とし込みやすいです。

【参考】弊社で行ったターゲット顧客の整理

お客様の企業規模や業界といったセグメントだけで十分なケースと、お客様個人の役割やコミット度合いなども影響が大きいケースがあります。

商品やサービスごとにターゲットリードの定義を決め、どのランクまでをアポイントとして取得するべきかを営業やマーケとすり合わせると良いです。これは施策の内容やその時々のリソースなどを加味しながら柔軟に変えられますし、インサイドセールスもコール時にアポイントにするべきか否かの迷いが減り、有効商談率を保つのにも有効です。

ストレスになりがちな作業時間をへらす

インサイドセールスはアポイントを取得するのがミッションですが、コールやメール以外の業務を行っている時間も多いです。

CRMにログを残す作業

社内外の調整や連絡

各種MTG

コールリスト、ハウスリストの整理

進捗率の管理

情報のインプット

などなど、タイムマネジメントスキルと頭の切り替えが求められます。そのため、あらかじめ煩雑になりそうなフローがあれば、そこをクリアした上で施策の実施を行うべきです。

例えば弊社ではインサイドセールスが取得したアポイントを都度、どの営業が担当としてアサインされるのかメールで確認し、担当者のスケジュールを仮で抑え、それをお客様とメールで調整していく…という流れをとっていました。

しかし調整が難航するとインサイドセールスの工数がかかるだけでなく、せっかく商談に応じていただけるお客様をお待たせする事態にもなっていました。

そこで、弊社では日程調整ツールの導入を行い、インサイドセールスが電話内で調整をしたり、お客様自身に直接操作いただける環境を整えました。このようにマーケが施策の検討をしている段階から、インサイドセールスがどのような流れでフォローを進められると理想的かを考え、適宜営業とも連携ができると良いでしょう。

喜ばれる意外な情報とは?

ヒアリング項目は言わずもがな重要ですが、意外と営業担当者に喜ばれる情報が「お客様がどのような人柄か」です。お電話ですから、お客様と接するのはせいぜい数分間、しかも声だけでも意外と声色や語尾、周りの環境音などから得られる情報は多いものです。

例えば相槌の打ち方一つとっても、自分の発話と被せ気味で仰る方もいれば、相槌などは一切なく淡々と聞かれたことに答える方もいます。たとえ同じ「イエス」の回答だったとしても、含まれるニュアンスは様々です。

他にも、最初は控えめだけど話すうちに色々と開示くださる方…とか、単刀直入な質問の方が好まれる方…など、おそらく日々多くのお客様と会話をしているインサイドセールスであれば、無意識のうちに行っている「この方はどういったタイプの方か」という感覚があるはずです。

それを、一つの情報として共有してみることをお勧めします。インサイドセールスが次に同じ方にお電話をする時にも役立ちますし、営業にとってもどのような対応であるほうが好まれるのかを想定した上で商談に望めるので、事前準備や心づもりができると意外な好反応でした。

最後に

今回はお客様とのコミュニケーションではなく、社内の営業やマーケとの連携に焦点を当ててインサイドセールスが果たすべき役割についてお伝えしました。日々多くのお客様と接しているインサイドセールスだからこそ、「こうしたらもっと良くなるんじゃないか…」とぼんやり感じることもあると思います。是非それをアイデアとして社内に提案し、より活動がしやすい環境を自ら整えていくべきです。

互いの利害関係ではなく、真にお客様の課題解決と自社の強みを発揮できる組織を目指して、インサイドセールスだからこそできることはまだまだたくさんあると思います。

関連記事

本記事に関連するご支援

インサイドセールス立ち上げ支援

コニカミノルタでは、マーケティングと営業をつなぐハブとしての機能をもつインサイドセールス部門を立ち上げ、営業のプロセスを効率化させています。この経験をもとに、専門のコンサルタントがお客様のインサイドセールスの立ち上げから伴走をご支援させていただきます。

記事作成者のプロフィール

佐藤 真優 インサイドセールス

新卒でコニカミノルタジャパンに入社しインサイドセールスを担当。その後、マーケティングサービス事業のインサイドセールスチームリーダーとして、マーケや営業との部門間連携の強化と、顧客体験向上を叶える新たなインサイドセールスの在り方を模索中。