細田守『サマーウォーズ』(2009)を久しぶりに観た

観た日:2022/8/23 火

細田守を観返そうツアー第5弾(たぶん)

Prime Videoで観ようと思ったら配信終了していてレンタル配信しか無かったので、どうせお金を払うならということで中古DVDを買って観た。なんやかんやで数年ぶりの視聴。(テレビを一切観ない人間なので金ローにも縁がない)

昨夜は縁があってPrimeウォッチパーティで岩井俊二『花とアリス殺人事件』を観返して(2度目)、初見よりさらに評価が上がり、「やっぱりアニメ映画のなかで、いや映画のなかでいちばん好きだ~~こういうのがいっちゃん好っきゃあ~~」と浸っていたのだが、こうも立て続けに人生ベストアニメ映画を観返すことになるとは。情緒に悪いよ。

『花とアリス殺人事件』Prime Videoレンタル

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B012YG9NBY/ref=atv_dp_share_r_tw_689542b225b64

ロトスコープ(実写トレース)による写実的というか耽美というか現実的というか実写的というか……な傑作アニメ映画である『花とアリス殺人事件』にたいして、『サマーウォーズ』はどこまでもエンタメに徹した、アニメアニメしいひと夏の冒険(?)モノであり、あちらが変わった女子同士の固有の友情の芽生えを描いているなら、こちらは田舎の旧家の大家族という超絶保守主義の権化による普遍的な「人の繋がり」礼賛モノということで、テーマとする人間関係までも対照的だった。どちらもクソ好き。こういうのがいっちゃんすっきゃ~^^

・縁側の光と影

『サマーウォーズ』を今回観返して発見したのは、画面の奥行きを使った光と影の演出が全編を通じて執拗に繰り返されていたこと。

陣内家の広間(初日夜にみんなで飯食ってるとこ)の縁側を、外の庭の方向から引きで映すショットは本作でもっとも頻出する構図だろうけど、そのカットで、縁側に足を踏み入れるときに人物像の光と影が連続的に切り替わる。

具体的には、1日目夜の宴会中の侘助初登場シーンで、侘助が外の庭(=海外)からやってきて、日本の文句を垂れ流しながら靴を脱いで縁側に上がり、皆のいる座敷に入るときに影だった侘助の人物像に光が差す。

翌日夜に栄おばあちゃんの薙刀大立ち回りを受けて退散するシーンで縁側に足を踏み入れたときは、当然反対に光→影となる。

この侘助の場面だけではなく、自分が確認しただけでも10シーン近くあったと思う。スパコン冷却用の大量の氷塊を取りに、ケンジやマンサクおじさんらが室内から庭へと駆け出すシーンとか、それから最終盤、皆がその座敷にひとかたまりにうつ伏せて身を守っているなか惑星探査機あらわしが墜落して「温泉出た~」と言う子供たち(と柴犬)がその直前に人のヤマから抜け出して縁側へ出るシーンもそう。

縁側の光と影、というだけでいえば、その大広間以外にも、初日夜にケンジがガラケーに届いた2056桁の暗号を解読するために、寝ていた蚊帳から出て縁側に計算用紙を広げる場面でも月明りによって影→光の遷移が彼の身体に映っていた。

最初の感情としては、単にこの縁側の光と影演出が何度も出てきて印象に残ったというだけの話なのだけれど、しかしこれが画面の構図でいうと手前⇔奥という奥行き方向でのみ表現されているのが引っかかった。(これと反対に「境界を越える」ことを如実に示すためにヨコ方向に撮る演出は例えば『君の名は。』で露骨に用いられていた。カメラを扉の境界線上に置いて、迫ってくるふすまをダイナミックに撮る構図)

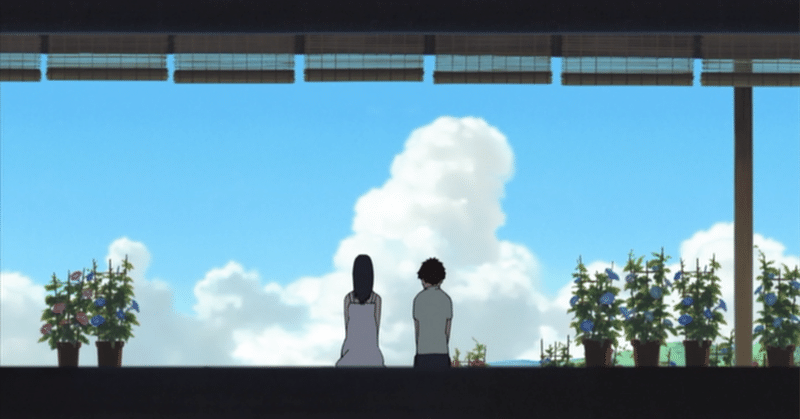

細田守演出の代名詞といえば水平方向ドリー(or トラッキング?)の長回しだろう。ラブマシーンの開発者が侘助だと明かされるとき(「……俺だよ」)の、大広間を外側から撮る右→左のドリー。それから、栄おばあちゃんが亡くなって途方に暮れて各々が過ごす様子を大広間の内側から撮る右→左のドリー(夏希とケンジが縁側に隣り合って座る絵にまで持っていく、本作の名シーンのひとつ)。

『サマーウォーズ』に限らず、例えば『おおかみこども』の雨と雪が小学校の学年を上がっていく年月経過描写を廊下越しの教室の水平往復ドリー長回しでやってのける神シーンも思い浮かぶ。

要するに、細田守は水平ドリーつまり画面の横方向をうまく使った演出の作家だと思っていた。しかし『サマーウォーズ』では、横だけでなく奥行き方向をも(カメラを移動させるのではなく固定カメラで人物が被写空間内を移動するというかたちで)巧みに使ってみせていた。(こうした、ヨコ方向とオクユキ方向の演出をともにうまく用いたほかのアニメ映画としては、最近みた宇田鋼之介『劇場版ワンピース デッドエンドの冒険』を思い出す)

「光/影」という要素は、細田守のまた別の代名詞である逆光ショットともつながる。日差しと影による演出は『明日のナージャ』第26話も思い出させる。また、夏希先輩に手を握られたりキスを待たれたりして、健二の肌がアニメの記号的に赤くなっていく演出との類似性も論じてみたい。

ひとりの人物の「画」に一筋の境界線が出現し、ふたつの領域(光と影/ふつうのときと照れているとき)を形作るもの。アニメーション作画の面でも、思想の面でも何か言えそう。

この「横」と「奥行き」というふたつの方向性を鮮やかにつなぎ合わせたカットがあった。1日目の夜、夏希が10年ぶりに再会した侘助のもとへと駆け寄るシーンだ。

大広間で机のむこうがわ(縁側-側)に座っていた侘助に向かって、まず夏希はまっすぐに駆け寄ろうとするが、とうぜん机が邪魔して進めない。いっしゅん机の上を乗り越えるかにも思えたが、料理も満載だし、さすがにそれははしたないと感じたのか、夏希は机のまわりを「迂回して」画面右へと走り、画面から消え、そして画面の奥(=机のむこうがわ)へと回った夏希がふたたび画面右から現れて左にいる侘助へと抱き着く。

・・・おわかりいただけただろうか。

①画面の手前から奥へ (しかし机に邪魔されて進めない)

②画面の中央から右へ (机の迂回)

③画面の右から中央へ (ようやく侘助に抱き着ける)

というステップで、これはまさしく奥行き方向の運動と横方向の運動を一連の作画シーンのなかで表現しているのだ。キャラの動線とその撮り方がうますぎる。まじで感動した。ここで感動してるひと他にいるだろうか。

・血とインターネット、《家族》の二義性

あるいは、別角度から考えると、「縁側」とはすなわち「室内=家=家族=身内=私的空間/共同体」と「室外=外=社会=世界=公的空間/共同体」というふたつの領域/概念が接し合う狭間の緩衝地帯であり境界線である。

多くの大人が公共事業に携わる陣内家が、その物理的な次元でも「縁側」のある、外へと開いている建築設計となっているのは、物語のテーマがまさしく「家族とインターネット」だからだ。

もっとも保守的で土着的で血縁的な共同体/空間である家族と、逆に(制作当時の人類の楽観では)もっとも革新的で都会的で匿名的な共同体/空間である(/あった)インターネットが、「人と人との繋がり」という意味では共鳴し、そして合一することを示すのが本作だ。

血による繋がりと、通信回線による繋がり。この観点において、物語のキーパーソンである侘助と健二のふたりだけは、あの家のなかで「血」が繋がっていないことはきわめて重要だと思う。とくに侘助が養子であるということ!

おばあちゃんっ子であり、手と手を固く結んでいても、おばあちゃんと血が繋がっていないこと、「本当」の家族ではないことへの不安が、彼をAIによる金儲け(陣内家の遺産稼ぎ)へと向かわせた。血が繋がっていないはずなのに、すでにいないおじいちゃんと耳の形がそっくりだと栄おばあちゃんが嬉しそうに言うのはなんという皮肉だろう! 彼女の思惑とは異なり、その言葉は幼き侘助少年の"耳"には、彼女が他でもない血縁的(=遺伝的)な繫がりを根拠に自分を大切にするのだという宣言に聞こえたことだろう。「血が繋がっていない"のに"耳の形がじいちゃんそっくり」という逆説、「耳の形」という遺伝的形象の最たるものへの執着は、少年にとって、いまここにいる自分、このひとにもらわれて生きている自分という存在の根拠をするどく揺さぶる恐ろしい響きをともなっていたに違いない。

こうした点を鑑みると、大っぴらに家族を称揚しながらも、家族という概念・制度・運動のおぞましさをも描いているとは言えないだろうか。

家族とは、ほんらいは《自分》から《他者》を文字通り生み出す(産み出す)ことで形成され拡大していく「幻想」のハズだが、「妾の子」という《他者》を養子縁組という社会制度によって《自分》(の一族)に取り込むことで拡大していく運動性をも描いている。・・・というか、真面目に文化人類学とかを参照したほうがいいとは思うけど、そもそも古来から家族って自己拡散と自己収束の両方向性のシステムこそが本質なのか。レヴィ=ストロース的な女性"交換" ではまさしく「ヨソの部族⇔ウチの部族」という双方性によって自己収束と自己拡散が実現されている。

*この演出スタイルから他に考えられそうなことメモ

・縁側に「上がる」のと「降りる」こと。単なる奥行き移動だけではなく、上下方向の運動もともなっている。

・「内→外」と「外→内」という双方向の運動性は、前述した「縁側での光と影」演出にも表現のレベルで現れている。陣内家に入る。あるいは反対に陣内家から出ていく。その内⇔外の往還を、カメラは奥行き方向から映す。奥行き方向の移動ってことは、画面内の位置はさほど変わらないわけで(だからこそ光と影の遷移によって運動性を保証しているのだともいえる)、これは「外」と「内」の差異を映画の見かけ上は無化して、実質的に「同じ」ものだとすることにはならないか? 家族の外でも内でも変わらない。あるいは、画面のなかで占める位置の差異を、光と影の演出によって、その人物のなかに "転移" させている、とか。人物の画面内の位置というのはカメラ(被写体を撮っている観測者)の存在を前提としたメタな属性だが、人物に光や影が差しているというのは作中の現実空間の内部で説明できるベタな属性である。とすると、《家族》はメタに俯瞰してみれば(その内外の差異が無化されているため)無意味な存在だが、《家族》が存在する世界にベタに生きる一個人としては(光/影によって内外の差異が明示されているため)おおきな意味を持ってくる……?? 無化というより無徴化かもしれない。そしたら「無意味な存在」というよりは「透明な存在」であり、そこに確かに存在しているはずなのに隠蔽されている《家族》の輪郭をあぶり出すための縁側-光/影。

作中現実空間での運動という点では、縁側を垂直に横切るシーンだけじゃなく、普通に廊下として縁側を歩く行為も考えたいなぁ…… 初日夜に健二が迷ったり、2日目夜に栄おばあちゃんが手をひょっこり出して助けを求めたりしていた渡り廊下?のロケーションは部分的にコの字型になっていて、ヨコにもオクにも走っている。

塩田明彦『映画術』の第1章に書かれていたように、セットを役者がどう移動するか、動線がどう組まれているか、というのは作品テーマや物語構造を表現する上でもかなり大事なことだから。

・内と外のどちらが「光」でどちらが「闇」なのかは固定されていない。夜のシーンでは内が光で外が闇だし、昼間は逆に内が闇で外が光である。この「交換」可能性はレヴィ=ストロース的な家族論の見事な映像表現といえる? 自己拡散と自己収束が完全に等価な平衡状態において家族システムはもっとも良く機能する(ことを示している、という解釈)。

あるいは、家族の内と外、つまり「身内」と「他人」にかんして価値中立的であることを示すという解釈はどうか。家族であっても家族じゃなくてもどっちでも変わらない。つまり、家族とは、まったく意味をなさない空虚な存在である。うーん、アナーキー。前述の「血と通信回線を同一視する」というシニカルな態度はここにも表れているといえようか。

・ラブマシーンは「敵」なのか

他者を自分のものに取り入れる、という家族の本質は、もちろん本作の敵キャラであるラブマシーンの本質でもある。・・・う~~ん、やっぱり、この映画ってしごく単純な100%の家族主義礼賛モノじゃなくね?? それがやりたいのなら、物語において主人公側に対して立ちはだかる倒すべき「敵」は家族主義の否定者、つまり「家族なんて(仲間なんて)クソ。ひとりが最高」的な孤高の存在者であったほうがよい※。でも本作はそうせずに、むしろ家族主義を内面化したキャラ……というか、自己の存在の基盤を家族というシステムの模倣に置いたキャラをボスとして配置して、それを「倒す」。これだけ見ればアンチ家族主義映画だといっても過言ではない。

※家族の対義語が「ひとり」であるとするのも、それはそれで家族中心主義的ではあろう(家族ではない、血の繋がっていないものたちの連帯/共同体の可能性を無視しているので)。しかしながらこの映画では最終的に「家族」の構成要素として「血の繫がり」は必須事項ではなく、「インターネットの繫がり」でもOKという思想によってラブマシーンを倒す。つまり、非-血縁的な連帯/共同体を想像する可能性が忘れ去られているどころか、まさにそのものを描いて存在せしめている、非常にリベラル-左翼的・アンチ家族主義的な作品ともいえるんじゃないか? さすがにアクロバティック過ぎる?? ただ、上の記述からも明らかなように、本作の「アンチ家族主義」性の根源は、血縁関係とインターネットを同一視したところにある。血と通信回線を「同じ」ものとみなすのはそれだけラディカルなことなのだ。)

・《家族》解体のメタゲーム

つまり、ボスキャラであるラブマシーンと主人公勢(陣内家)の思想は対立せずに共鳴している。だとしたら、じゃあ、「同じ思想」を持つもの同士が真っ向から対立しているあのラストバトル、あの花札バトルはいったい何なの?? ということになる。彼らは何と、誰と戦っているのだろうか。そもそもあれは「バトル」なのだろうか。

ゲームをして勝ち負けが逐次決まる、という意味ではそうであろう。しかし、勝ち負けが「逐次」決まる、とはどういうことか。真のゲームなら、勝ち負けは「一回きり」で決まるもので、あとから何度も覆せるようなものではないのではないか。

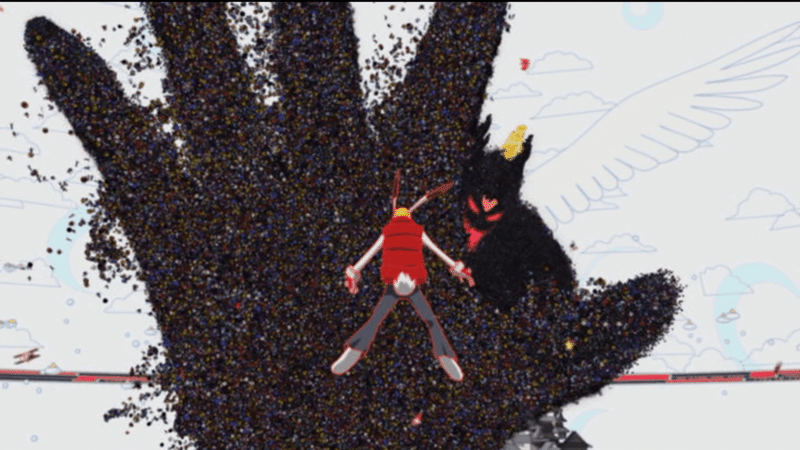

NATSUKIとUnknownとの花札バトルは、「1st」ラウンドから始まり、「現在のレートに対して掛け金が不足しています」という絶望から世界中の人々の元気玉パワーによって覚醒したナツキが「50th」ラウンドで決着する。

ここで重要なのは、計50回も繰り返されたラウンド毎に「逐次」勝敗はついている、ということだ。ところが、50ラウンドでこのバトルが終わったのは、決してナツキが花札に(五光で)「勝った」からではない。すなわち、ラブマシーンが「負けた」からではない。そうではなく、50ラウンド目の花札でラブマシーンが負けたことでラブマシーンの掛け金が(現在のレートを)下回ってしまい、これ以上ゲームを続行できなくなって「退室」したから終わったのだ。「さきに相手をこのゲームから降りさせたら勝ち」というゲームがここではおこなわれている。

各ラウンドの花札ゲームの勝ち負けは、あくまで掛け金(=持ちアカウント=家族の構成人員)の移動を左右するに過ぎない。映画のクライマックスを飾るこの「バトル」の真の勝敗は、花札の勝敗よりもひとつメタな次元に走っている、「さきに相手の《家族》を解体し切ったら勝ち」というゲームによって決するのである。

(しかし、このメタ《家族》ゲームでナツキたちはラブマシーンを負かしたハズなのに、最後まで解体し切れていない。ラブマシーンに残ったアカウントは1ではなく2。このことをどう解釈しようか。家族主義のしぶとさの表現とか、ミニマルな家族である二者関係に帰着するのは理にかなっているとか……)

余談だが、健二らのPC画面では、GPS誘導型惑星探査機「あらわし」の落下中の映像と、おそらく「あらわし」のカメラから見える陣内家の空撮映像の2つが残りふたつのアカウントとして描かれているが、冷静に考えると、これのどこが「2アカウント」なのだろうか。ふつうに「あらわし」のGPS誘導に携わるひとのアカウント1つ分ではないか? ……まぁこれは野暮なツッコミか。なんかこのままだと俺らの命(と屋敷)がやべぇよってことが端的に伝われば演出としては成功している。

そのほかに思ったこと諸々

・「合戦」作戦でお城にラブマシーンを閉じ込めたあとで水攻めするときの水をOZにあるクソテキトーな湖?から汲んでいるのがめっちゃ好き。ご都合主義でチープな想像力のよさが詰まっている。

・巨大ラブマシーンの画すごくすき。こないだ観た『ONE PIECE STAMPEDE』のボスキャラ(ダグラス・バレット)の超巨大形態がこれのもろパクりみたいな絵面で、しかしあっちは全然デカいことによる圧倒的な恐怖感や迫力が伝わってこない演出だったけど、細田守はさすがですね。

恐ろしさだけじゃなくて可愛げもあるのが良い。超巨大化形態だけじゃなくて、最初(と最期)の健二アカウント乗っ取りフォルムも、vsキングカズマの肉弾戦マッチョ形態もぜんぶ好き。やられ役としての魅力があるというのは『ぼくらのウォーゲーム』のディアボロモンからちゃんと引き継がれている。

・結局じぶんも夏希先輩や侘助おじさんと同じくおばあちゃんっ子だから『サマーウォーズ』がこんなに好きなのかもしれない。もしおじいちゃんっ子だったらここまで泣けないとおもう。

・というか、栄おばあちゃんがすごくかわいい。夏希先輩よりもヒロインしていたかもしれん。

健二に花札で勝って「あんたにあの子(夏希)を幸せにする覚悟があるかい」と真剣な表情で問い詰めたのがふっとゆるんで笑うのとか、ラブマシーンの開発者は俺だ、ばあちゃんならわかってくれるだろ?と侘助にまなざされたときの悲痛と愛着が衝突しあっているあいまいな表情とか、ОZ大混乱のニュースを報じるTVのまえで仁王立ちで腕組みして、「……これは、あれだね。まるで戦だね」と確信するさま(隣には小さな女の子が座って食事しながら眺めている)とか……。メインヒロインの風格があった。

・たほう夏希先輩は、記憶のなかの顔とちょっと違って可笑しかった。最後に花札バトルをする夏希のガラケーのなかに映っているОZの二頭身アバターは、生身の彼女の顔をもとに少しデフォルメされた顔だけど、いっぽうでその生身の顔を眺めてみても、意外と写実的でないというか、書き込みの少ない簡素なデザインでおどろいた。

さいしょに言ったとおり、この映画じたいがアニメアニメしい記号的なトーンを基調にしているとはいえ、記憶のなかの夏希センパイとはなんか違っていた。健二やカズマ、栄おばあちゃん、侘助といったほかの人物に関しては記憶通りだったのに。なんでだろう。

むろん、だからといって夏希センパイをちょっと嫌いになったとかそういうことではなく、縁側水平ドリー長回しシーンでの「……握って、手。……止めて、涙」(台詞あってる自信ない)での身勝手な感じとかサイコーだな~~『海がきこえる』の里伽子しかり、ガキっぽくて性格の悪いヒロインに振り回されたいってのは全シスヘテロ男子の夢なんだよな~~~とは今回観ながらも思っていた。こうしたヒロイン造形もまた本作の保守性の一角をなすのは承知のうえで。はい。

・健二クンの数学描写はマジで悪い意味で一般人の数学ロマンが惜しげもなく出ていてけっこうキツイ。紙とペンを使うより暗算のほうがすごい、とか。暗算してたら脳のオーバーヒート(スパコン熱暴走のリフレイン)で鼻血出る、とか。そういう、一般人にわかりやすいすごさ、アニメとして目で見てわかりやすいすごさの描写しかなくて・・・。

そもそも冒頭の新幹線の通路越しに夏希先輩から披露されるよう頼まれるモジュロ演算からしてそうだ。その意味では、ここでの夏希の「数学」観および「数学得意な人」観が、新幹線を降りて上田の陣内家に着いたあとも、全編を通して健二にたいして一貫して投影され続けているのでむしろ納得できるのか。

ここの夏希先輩はこの映画の視聴者、数学に詳しくないが別世界感からなんとなくロマンをも潜在的に抱いている一般大衆の写し絵であって、健二(=全シスヘテロ陰キャオタク男子の隠喩)にとって夏希センパイが理想的で形骸的な「ヒロイン」であるのとちょうど鏡像的に、夏希(=数学素人の一般大衆の隠喩)にとって健二クンは理想的で形骸的な「数学者」として描かれているのかもしれない(健二はまったく数学者ではないけど)。

すなわち、最後に家長の遺影(=二重の意味での「神」)の前でキスをして結ばれるヘテロカップルの主人公ふたりは、互いに互いを(現実に存在しない)フィクションとして積極的にまなざすことで相手を存在させている、共依存にして相補的な関係にあるといえる。

この映画はものすごく保守的で父権的だから、男主人公である健二がなんやかんやで憧れていた高嶺の花のヒロイン:夏希を客体として所有することに成功するプロットだと認識していたけれど、健二の数学描写のナイーブさを起点として、むしろ夏希を主体として積極的に位置づけて、逆に健二のほうを「客体としてのヒーロー」と見做すことが可能になるというわけか!! なるほど~~・・・じゃあ、数学描写が偏見(というか素人のロマン)に満ちたキツイもので良かったぁ~~~ もし今作の数学描写がものすごく丁寧で繊細なものであったなら、健二はどんなに活躍したとしても主人公・主体にとどまってしまい、彼を都合のよい客体としてまなざす夏希をまなざしの主体(=この物語の主体)として読むことは不可能だったろう。この素晴らしいキツさに、マジで感謝~~~♪(イナイレOP)

(この夏希の主体性関連で、最後のキスが夏希からであるのも繋げられるっちゃあできるけど、それはなんかしたくないなぁ。だって「憧れのセンパイ女子からほっぺにチュウしてもらう」なんてそれこそ全シスヘテロ男子の夢やろ。見かけ上は夏希に主体性を与えているだけにもっとよろしくない。)

・高校野球中継の描写がめっちゃ好き。主将のお母さん好き。野球も高校野球も甲子園も、それら自体にはほとんど興味ないけど、この映画で描かれるそれ、その描かれ方はマジで最高だと思うし、なんなら現実のほうの甲子園中継も、この映画のおかげでエモい夏の記号として消費できるようになっている。

他の陣内家のひとびとは野球なんぞ観ている場合じゃなくてんやわんやしてるから、あのお母さんはひとり別室のテレビのまえに椅子を持ってきて応援しているわけだけど、群衆の喧噪とは離れた静かな別室のテレビで野球中継が流れているという情景がもう良すぎるんだよな。(てか、「ほかの人たちが盛り上がっているのとは全く別のところでひとりで盛り上がっている」という普遍的な状況そのものが自分の性癖なんだと思う。ともすれば「空気が読めない」とか「協調性がない」とか揶揄されうるけれど、そういう孤高のひとに憧れる。その意味では、この映画でいちばん「こうなりたい」と思う人物は侘助でもカズマでも夏希でも健二でも栄おばあちゃんでもなく、陣内由美さんだ。)

・この企画恒例、ほかの細田守アニメとの関連要素の幻視コーナー。夜に家の渡り廊下で迷って首をゆっくり振り向くのは『デジモンアドベンチャー』だし、周りの人たちに白い目で見られながら「今抜けられないんすよ~~」と電話越しに弁解する保安局?おじさんは完全に『ぼくらのウォーゲーム』で友達の誕生パーティ抜けらんない妹。あとホタルイカ漁船が池に着水して水ザッパーンなるのもウォーゲームのラストで川に落ちる核ミサイル(サマウォで落下した惑星探査機は温泉を噴き出させるので微妙にズラしているのだろう)。それからカズマくんとマンサクおじさんの師弟関係は『バケモノの子』のプロトタイプじゃ~んってなった。小さい子供(生意気な男子たちではなくもっと幼い女の子)の雰囲気は『デジモンアドベンチャー』の妹とか、『おおかみこども』の(雪ではなく)雨っぽい。子供が好きなんだろうな。だから『未来のミライ』もつくったのか。

まとまってないけど、おわります。徐々に追記・加筆修正していくかも。

『ぼくらのウォーゲーム』および映画『デジモンアドベンチャー』無印も(これより先に)観返したので、そっちの感想メモも近いうちに投稿する予定です。

【22/8/27 追記】

投稿しました。細田守作品ではないですが、『ぼくらのウォーゲーム』の続編である『デジモンアドベンチャー02 ディアボロモンの逆襲』も観たので、計3作の感想の詰め合わせとなっております。

ちなみに、『ウォーゲーム』の感想で「あとでサマーウォーズを観返してからちゃんと比較して考えたい……」的なことを言っていますが、いざサマウォを久しぶりに観たら、ごらんのとおり、単体でも語れることが多すぎてウォーゲームとの比較にまで手が回りませんでした。これは未来の自分(=他人)への課題として、本noteを終えたいと思います。

【追記おわり】

それでは。

・ほかの細田守note

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?