このマンガが(俺の中で)すごい!2020

毎年この上半期終わりの時期に投稿している「このマンガが(俺の中で)すごい!」も、今年で3年目です。

記事タイトルに「2020」とありますが、当然2020年はまだ終わっていないので、実質的に2019年下半期〜2020年上半期が対象範囲となります。

つまり、この1年間に私が初めて読んだマンガのなかから、オススメを10作品紹介します。連載中のモノも、過去の名作もあります。

(紹介順はランキングではありません)

めちゃくちゃ長い(12,000字)ので注意してください!

それでは早速いきましょう。

Change! 和歌のお嬢様、ラップはじめました。

著:曽田正人 全6巻(完結)

めちゃくちゃ面白いのに、届けたい読者層へ届かず惜しくも6巻で幕を閉じてしまった超名作ラップ漫画、それが『Change!』です。先日『ワンダンス』3巻の感想noteで少し触れました。

高名な国文学者を父に持つ箱入り娘の栞は、クラスメイトのミキがきっかけでラップ──フリースタイルバトル──の世界へと足を踏み入れます。

ありがちな「スポーツ・趣味」×「女子高生」モノで、オタク受けを狙ってか百合っぽい要素も盛り込まれているテンプレ漫画──このように、最初の印象は良いものではありませんでした。薦められて1, 2巻を読んでもイマイチ惹き込まれない。しかし栞が自身のアイデンティティである「和歌」と「ラップ」には共通点があることに気付き始め、それが作品のテーマとしても立ち現れてくる3巻からの流れは圧巻です。

3巻p.181より

「言葉」の力を誰よりも強く信じて、目の前の相手と本気で対話する──そんなピュアで情熱的な競技が洋の東西を問わず存在することを、箱入り娘だった主人公の成長とリンクさせながら、この上なくピュアで情熱的に宣言している。この熱量にあてられて私は気付けば涙を流していました。

5巻p.97より

栞とミキが羽ばたいてゆくのをもっと見ていたかったと心から思います。これから、というところで不本意に幕を下ろしてしまった物語ではありますが、全6巻のなかには私たちの心を揺さぶる衝動が確かに詰まっていると、私は信じています。

バーナード嬢曰く。

著:施川ユウキ 現在全5巻(連載中)

「一度も言及してないけど私の中ではすでに何度も紹介したっぽいフンイキになっている!!」のが、全読書家の愛読書にして時々立ち返ってくるべきバイブルたる『バーナード嬢曰く。』(通称:ド嬢)です。いやマジですっかりとっくに紹介したと思っていたどころか、「『ONE PIECE』って漫画おもしろいんですよ、知ってますか?」と言い出すのと同じくらい今更感があるのですが、4月に最新巻が出たことをイイワケにここらで一度言及しておきましょう。

1巻p.4より

「読書」とは不思議な行為です。「本を読んでいる」というだけで何故か頭がよさそうなフンイキが醸し出される──そのような価値観が社会的にふわっと共有されています。その本を"真に"読みたいから読んでいるのか、それとも周りから「その本を読んでいるひと」だと思われたいから読んでいるのか……読書は一般的には孤独な行為だと思われがちですが、その動機をたどっていくと「周りの目」、つまり社会や他者との関わりを無視することは出来ません。

『ド嬢』はそんな読書家のあまり口外できない心理を逆手に取ってギャグへと昇華している漫画です。

1巻p.5より

ド嬢の一挙手一投足は馬鹿馬鹿しく可笑しいです。しかし彼女を見て笑っていられるのは、われわれの心のどこかにはド嬢と同じメンタリティがあることの証左に他なりません。『ド嬢』はギャグ漫画ではあるのですが、そこに描かれた他者を笑い飛ばすというよりは、キャラを通じて自分を笑い飛ばすような、真の意味で"自虐的"な構造のギャグ漫画なのではないでしょうか。

……なんて小難しいことを考えずとも、肩の力を抜いてとにかく笑えて共感できるのが『ド嬢』の良いところなんですけれど。

最近の多くの漫画の例に漏れず(?)、典型的SFファンの神林とのライトな百合要素も巻を増す毎に多くなっていきます。

「学校をサボって反対向きの電車に乗り込んでひとりで海を見に行く」というお手本のようなエモ・シチュエーションの4巻59話がいちばん好きです。王道の展開に読書要素がプラスされるだけでこんなにも固有性が生まれて尊くなるのか……と初読時は泣きました。

2巻p.8より

他のキャラクターも魅力的で、特にこの遠藤くんは自意識を持て余しすぎている点でたくさんのひとの傷をえぐりながらも笑わせてくれる人物造形です。流行りに乗りたくない気持ちとそれでも気になる葛藤、わかるわ〜〜〜。『ド嬢』はこうした「人間心理あるあるネタ」の精度が高すぎるのが面白さの源であり、それが結果的に「紹介されている本を読んでみたくなる」という読書マンガの目的を完璧に達成しているから素晴らしい。

まだ読んだことのない幸福なひとがいたら、ぜひ。

潮が舞い子が舞い

著:阿部共実 現在全3巻(連載中)

『空が灰色だから』『ちーちゃんはちょっと足りない』そして『月曜日の友達』などの作品で知られる阿部共実さんが現在連載しているのが『潮が舞い子が舞い』です。以前、つくみず『シメジ シミュレーション』のnoteにて名前を出したことがありますが、きちんと紹介するのは初めてです。

私と阿部共実(作品)との出会いは友人に薦められた『空が灰色だから』でした。ひねくれた奴が好むってことはさぞひねくれた漫画なんだろうな〜というきわめて偏った先入観のもとで読んだところ、たしかに少しこじらせた"頭の良い"人間が好むような話が並んでいて納得はしたものの、好きになるまではいきませんでした。

しかし、その後しばらく経ってから読んだ『月曜日の友達』(全2巻)がそれはもう手放しで称賛したい大傑作だったことから、一気に私の中で阿部共実の重要度が上がりました。『月曜日の友達』は、それまでの著者の、ポップだからこそ余計に陰惨な鬱的描写を表面上は封印し、至極真っ当な青春漫画をこの作者にしか描けない倫理と抒情のバランス感覚で描き切った珠玉の作品です。

そんな傑作を生み出したあとで次は何を描くんだろうと思ったら学園ギャグ漫画でした。つまり路線としては『空が灰色だから』の方向へ回帰しながらも、『月曜日の友達』で獲得した圧倒的な詩情をもコメディに同居させ、全方位的な「青春」を体現せんとしているのが本作です。

本作の特徴はまず登場人物が多いこと。主人公は存在せず、潮が舞いこむ海辺の田舎町を舞台に、ある高校の1クラスの面々が織り成す群像劇で構成されます。1話ごとに1つの仲良しグループに焦点が当たる場合が多く、複数グループの交流(例えば根暗男子グループとカースト上位女子グループの会話など)が描かれることも多々あります。

2巻pp.156-157より

それから台詞量がスゴいのも特徴的です。阿部共実作品にはもともと文字数が多い傾向がありますが、本作ではとにかく言葉、言葉につぐ言葉!……といった趣で、一回集中が切れてしまうと読む気が失せるものの、言葉の奔流にうまく呑まれているうちはニヤニヤ/爆笑しながらどんどんページが進みます。

1巻pp.39-40より

引用したページを見るだけでなんとなく察してもらえると思いますが、とにかくキャラクターがどいつもこいつも狂っています。正しく思春期をこじらせている、といえばいいのでしょうか。全てに逆張りしようとして身動きがとれなくなる子がいたり、挨拶が恥ずかしいことから「ボボンガ!」と叫びだして挨拶という慣習自体を解体しようとする子がいたり……

1巻p.71より

この真鈴バーグマンは本作の最カワ(kawaiiの略)キャラといっても過言ではないでしょう。

2巻p.77より。バーグマンかわいいよバーグマン……

ギャグコメディで腹を抱えて油断していると、青春の儚く美しい一場面を切り取った話が差し挟まれてギャップ死することにもなります。(いま気付きましたが単行本の最後の話が非ギャグ系で統一してあるっぽい。読後感のコントロール)

1巻p.151より

本作を読んでいると「あぁこれが自分の理想の作品だな」と感じます。絵も漫画も一切描けませんが、もし自分が漫画を描くとしたらこうした箱庭的青春世界をずっと描き続けるのが理想だなぁ……と思わされてしまうのです。

これからも、手の届くようでいて届かない、理想的な距離感でなるべく長く本作が続いてほしいと思っています。

水は海に向かって流れる

著:田島列島 現在全2巻(連載中)

2年前の「このマンガが(俺の中で)すごい!」にて『子供はわかってあげない』を紹介した田島列島さんの最新作は、発売当初から漫画読みの間で絶賛の嵐でした。寡作ながら各作品がどれもこれも外れない信頼の置ける作家です。

とは言っても私は、1巻を読んだ時点では「前作ほどじゃ……」と思っていました。しかしそれはまだ物語の序の口だったからであって、2巻になると『子供はわかってあげない』以上に大笑いしながら読んでしまいました。田島列島の真骨頂は、複雑な人間関係でも精密なプロットでもなく、それらの上に成り立つ「笑い」だと私は思っています。この笑いはギャグ漫画ではゼッタイに表現できない、「ある物語の一部であるからこそ可笑しみが生まれる笑い」です。

2巻p.162より爆笑したシーン(ここだけ切り取っても何も面白くない)

田島列島作品の特徴として「画風もノリもほのぼのしている割にはシリアスな話題を扱う」点があります。前作では離婚、今作では不倫を題材にしています。これらのような、物語として下手に扱ったらすぐに倫理のバランスが崩れてしまう話題を、実に巧妙に、巧妙さを見せずにまとめることができるのは、こうして語るより遥かに巨大な才能ではないかと思います。

また本作では人間関係がかなりややこしいことになっています。ある「秘密」について、人物Aはそれを知っており、BはAが知っていることを知っており、CはBが「Aが知っている」ことを知らず……みたいな感じで情報の格差地図を頭のなかで描きながら読むのが1巻のうちは結構たいへんでした。こんなことを書くと読む気が失せるかもしれませんが、私のように2巻まで読めば大丈夫です。周到に配置されたキャラクターたちが、爆笑/ほのぼの/じんわり感動ぜんぶ詰まった多面的なドラマを見せてくれます。

『水は海に向かって流れる』とともに刊行された初の短編集『ごあいさつ』もやっぱり外れませんでした。特に、幼馴染の恋愛模様を描いた「Not Found」は好きすぎて「き、機微〜〜〜〜〜!」と叫んでしまいました。心のなかで。

児玉まりあ文学集成

著:三島芳治 現在全2巻(連載中)

『ド嬢』とはまた別の方向性の"文学漫画"がこちら。ド嬢が「文学を読むひと」の心理や実態をギャグに乗せて暴き出す漫画だとすれば、『児玉まりあ文学集成』は「文学」それ自体の本質について果敢に表現しようとしている漫画です。

「ブンガクの本質を表現」なんて難しそうなこと漫画で出来るのでしょうか。私も最初は「どうせなんとなく深そうな話をして、普段文学を読まないようなひとが絶賛する程度の漫画なんだろうな〜」と疑ってかかっていました。私自身、文学の本質とは何かなんて分かっていませんが、それでも上っ面だけを掠めて上手く説明したフンイキを醸し出すのだけは我慢なりません。

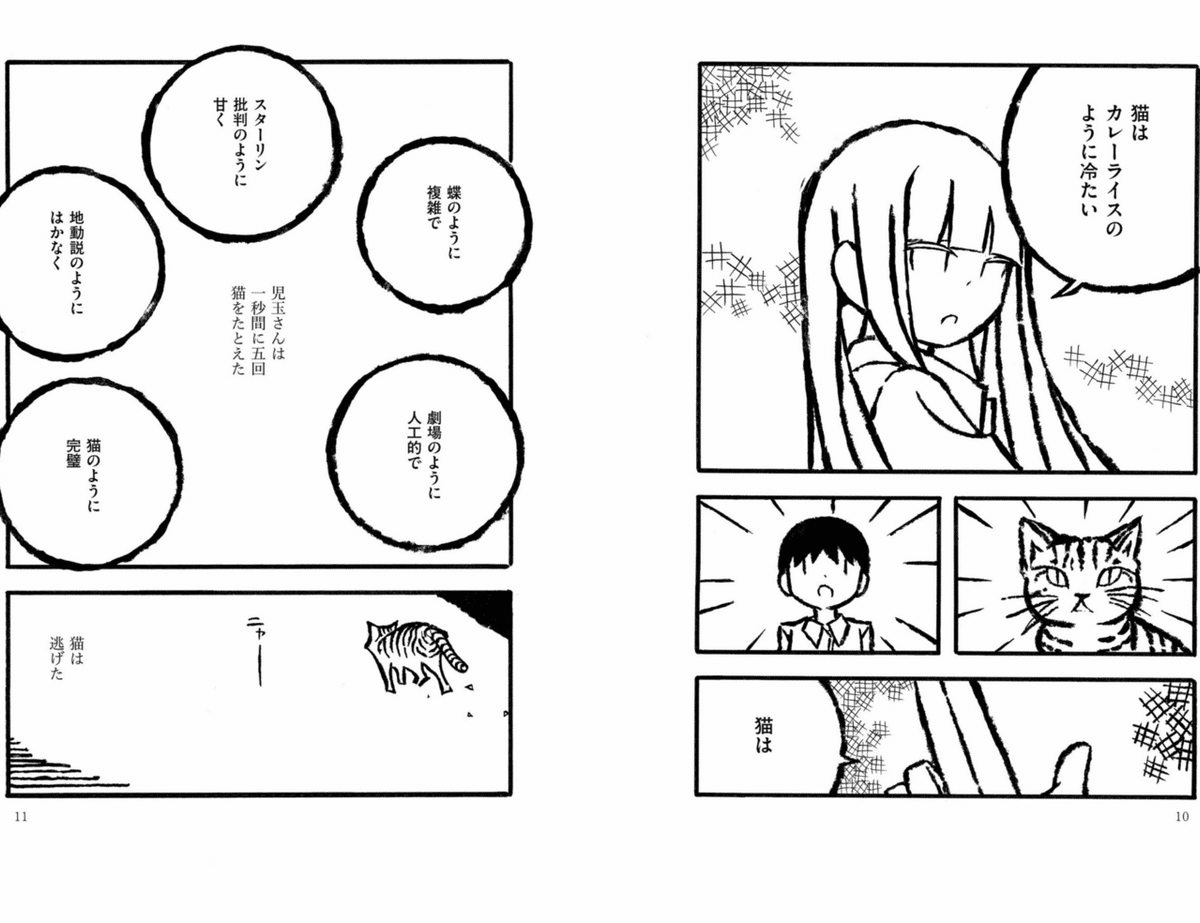

1巻 ノンブル10

たった1人だけの文芸部員 児玉まりあさんは、入部希望の「僕」に比喩の試験を課します。この辺りを読んでいたときはまだ「この作品が文学の表層だけを掠め取っていないか」を判断している途中でした。児玉まりあさんの話す比喩はそこそこ良質な気がする(「スターリン批判のように甘く」とか、最後に猫を再帰的に持ってくるオチの付け方も好みだ)けど、まだまだ油断ならないぞ……!と思っていました。何と戦ってるんだ。

思えば私は「ちゃんと文学的か否か」を気にしていただけでなく、「この漫画が文学の皮を被った安直なラブコメになるんじゃないか」を心配していた面も大きいと思います。後に話しますが、私は三角関係モノやもっと複雑にドロドロした青春群像劇が好みです。性癖です。そして、その対極にあるとも言える「(両想いなのが読者には分かっている)固定されたペアでのイチャイチャラブコメ」があまり好きではありません。いや、『高木さん』とか『僕ヤバ』とか普通に好きではあるんですが、ジャンルとして好きかというと違うなぁと思います。

そしてこの『児玉まりあ文学集成』も、児玉まりあさんが所謂"クーデレ"キャラで、肝心なところで「僕」に対してチョロい様を可愛がって楽しむ方向性の漫画だとすれば、結局それは文学をラブコメのギミックとして表面的に利用しているに過ぎず、モヤモヤが残るなぁと考えていました。そして読んでいく限り、「結局のところラブコメ」である可能性はどんどん高くなっていきました。

1巻 ノンブル20

というか1話の時点でコレなので、文学×ラブコメ路線は決まりきっていたようなものでした。そして、ラブコメだからといって、それがすなわち文学を軽薄に利用していることになるとか、天使のように安直であると見做してしまう私が間違っていたのだと考えを改めました。本作は紛れもなく『高木さん』系の両想いラブコメですが、その一方で紛れもなく『文学』に向き合っているのです。

その理由のひとつに、文学漫画なのに実際の文学作品や作家の名前がほとんど出てこないことが挙げられます。『伝奇集』とかノヴァーリスとか、それっぽい固有名詞を登場させればどれだけでなんとなく「ブンガク的」には見えます。しかしそれこそ文学の上っ面を舐めているのであり──上っ面の心理を描き出すのが目的の『ド嬢』に大量の書名/作家名が登場するのはこの意味で正当です──児玉まりあさんが話題にするのは「たとえ」「珍奇な単語でのしりとり」「新しい記号」のように純粋に"言葉そのもの"ばかりです。

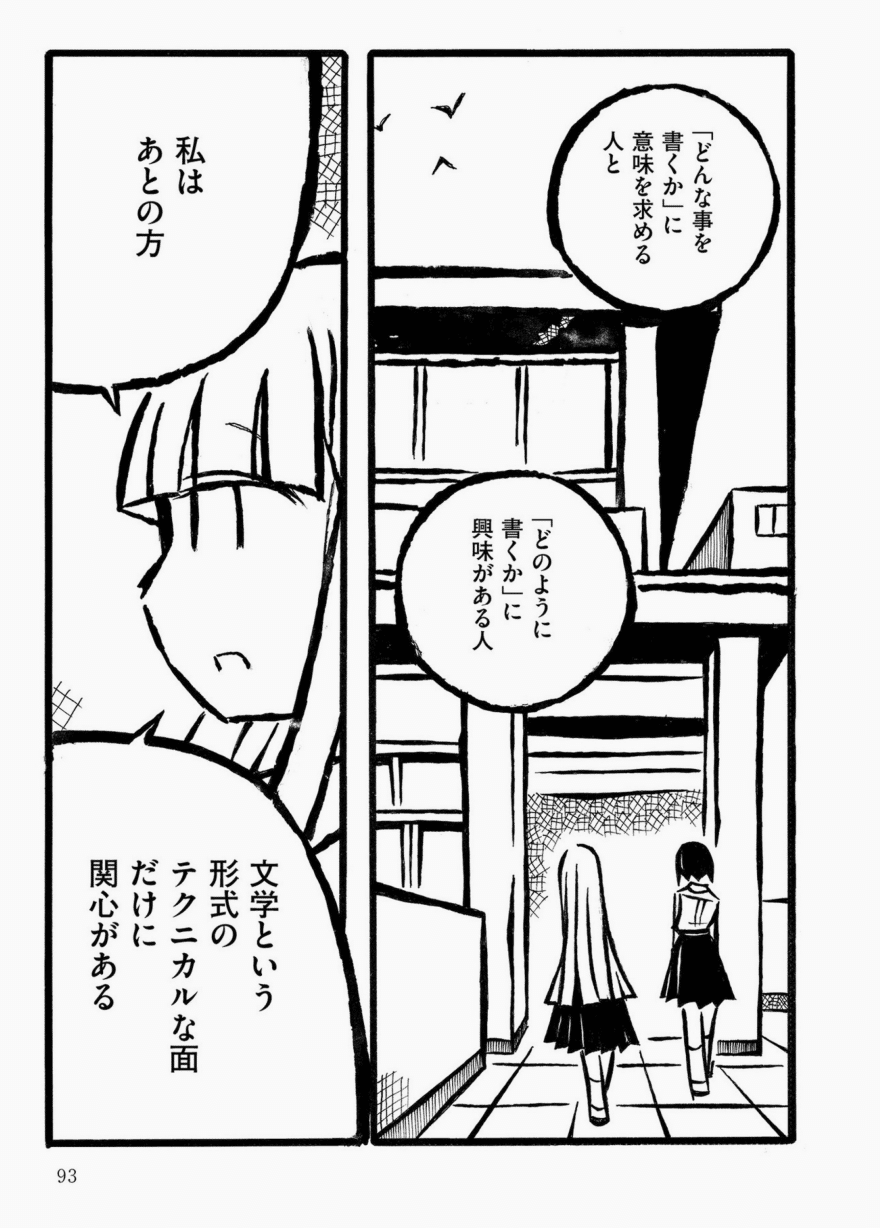

1巻 ノンブル92~39

「どんな事を書くか」ではなく「どのように書くか」という形式的な面にだけ関心がある。私も以前のnoteでコルタサルを紹介したときに同じことを言いましたが、これは文学好きの常套句みたいなものです。ある意味で文学の本質を端的に表しているとも言えるこの主張を、物語のなかで、漫画のなかで、ラブコメのなかで誠実に体現しているのは驚くべきことです。

ラブコメ×文学といった主題だけでなく、2人の会話の軽妙さや、版画のような独特な画風といったそれ以外の要素も私が本作を推す理由です。平方イコルスンといいスケラッコといい、トーチwebのラインナップには信頼感しかありません。

竜の学校は山の上

著:九井諒子 全1巻(短編集)

本書を買ったのは、とあるブログ記事から「進学天使」という短篇を読んだのがきっかけでした。この短編の出来がとにかく凄まじく、こんなに「良い」短篇がこの世に存在するのかと今でも驚いています。「いちばん好きな短編漫画は?」と聞かれたら、これからは「うめざわしゅん『唯一者たち』か、九井諒子『進学天使』」と答えようと思います。

こちらから無料で読むことができます。

お涙頂戴な感じではないのに、何度読んでも泣けてくる……これが傑作ってやつか……

どこがスゴいかは件のブログ記事にて全て書かれているので改めて書くことはありません。

そして短編集『竜の学校は山の上』ですが、進学天使と同じように、少し人間とは異なる種族とともに生きるときに生じるすれ違いを中心とした話でまとまっています。「進学天使」を超えるものは無かったのですが(そうホイホイあのレベルが存在しては困る)、どれも一筋縄ではいかないストーリーに、そして何より絵が魅力的!このひとの漫画を読むまで、私は本当の意味で「漫画とは視覚的芸術である」ということを知らなかったのではないかと思うほどです。そして単なる絵画やイラストではなく、ほかでもない「漫画における絵」として表現の粋を極めているのです。

p.92「代紺山の嫁探し」より

「進学天使」を読んだのがついこの間だったので本書以外はまだ手を出せていません。というか九井諒子さんって『ダンジョン飯』のひとだったんですね。タイトルからてっきりテンプレなろう系漫画だと思って忌避していたのですが(なろう系漫画って何?)、これは近いうちに読まねばなるまい……と決心した次第です。

アンデッドアンラック

著:戸塚慶文 現在全2巻(連載中)

『BLEACH』連載終了とともに週刊少年ジャンプを卒業して以来、少年漫画からは距離を置いていました。とはいえ流行りの作品が気にはなるので、鬼滅・呪術・チェンソーなどの人気作品をひと通り読んでみたところ、どれも決してつまらなくはないものの、めちゃくちゃ面白い!とまではいきませんでした。もう自分は王道少年バトル漫画を楽しめる感性を失ってしまったのか……と嘆いていた私にとっての一筋の光明が、今年の1月に連載開始した『アンデッドアンラック』です。

1話無料公開分より引用

本作のいちばんの魅力は、不死の体に嫌気がさしている"裸男"アンディと、接触したひとに不運を引き起こしてしまう"夢見る乙女"風子という、主人公-ヒロインペアの設定でしょう。この2人の設定やキャラクター造形がストーリー、それからバトル描写とがっちり噛み合うことで、爆発的な「面白さ」が生まれています。

こちら↓のリンクから3話まで無料で読めますが、1話だけでも「設定の勝利」であるというのがわかってもらえると思います。

『アンデッドアンラック』の画風・キャラデザは決して今風とは言えず、主人公も最近のジャンプでは珍しいことに「少年」ではなく「大人」です。しかもクール・イケメン系でもなく人相の悪いマッチョで、その上モザイク必須な裸男……子供受け/女性受けからはほど遠い要素の満漢全席です。それでも面白い、とにかく面白い、というのが本作のスゴいところで、連載開始当初からコアなジャンプ読者からは評判だったようです。

本作の「設定」の秀逸さは主人公ペア周りに留まりません。少し話が進んで明かされるのは、作中世界じたいの設定がかなり凝ったものであるらしい、ということです。

2巻pp.44-45より引用

能力バトルモノとしても展開が読めず秀逸なうえに、世界規模のスケールで伏線が隠されている……この作者、人生何周目?と言いたくなるくらい出来が良い少年漫画です。

「最高の死」までの2人の旅路は世界を巻き込んでどこへ向かうのでしょうか。ジャンプという険しい世界で「最悪の死=打ち切り」にならないよう、コミックスを買ったり本誌アンケートを出して応援しましょう。なぁに、1話さえ読めばあなたもすぐにそう思えること間違いなし!

ザ・ワールド・イズ・マイン

著:新井英樹 全14巻(絶版)・リマスター版は全5巻(完結)

私は小説(文学)と漫画のどちらもほどほどに読み、「どちらも芸術として平等に素晴らしい」と建て前では思っていますが、実際にはどこかに「漫画よりも小説のほうが"高尚"なものである」という意識があることを否定できません。これは双方の持つ歴史の長さの違いに起因するかもしれませんが──小説だって成立して間もない頃はその和名の通り、詩や戯曲などの他の文学形式よりも"低俗"なものと考えられていました──それを考慮しても「漫画は息抜きに読むもの」で「メインの趣味は小説」だと無意識に思っている自分に気付いて嫌になることがあります。

そんな凝り固まった私の価値観をこなごなにしてくれたのが『ザ・ワールド・イズ・マイン』です。「とにかく傑作」だという評判は前から聞いていましたが、全15巻を読み終えた私は身も心もボコボコに殴られたように憔悴しきっており、そんな状態でふと口をついた感想が「漫画でこんなことが描けるんだ」という端的な感嘆でした。

漫画という表現形式で一級の文学の高みへ到達している──そう思ったのは浅野いにお『おやすみプンプン』以来のことでした。あちらが青年期の自意識を克明に描いた私小説的な文学性だったとすれば、こちらは「社会」や「世界」といったスケールの実態をまざまざとあぶり出す、まさに「世界文学」の趣を感じました。大きなものを描いていても、決して個々の人間をないがしろにせず、膨大な数のキャラクターからなる狂想曲、大群像劇をここまで描ききっていることは未だににわかには信じられません。

ストーリーの核となるのは、北海道に突如現れて東北を南下する謎の巨大生物"ヒグマドン"と、「命は平等に価値がない」と謳い無差別テロを繰り返しながら北上する2人組の殺人犯"トシモン"です。これら「災害」と「犯罪」に巻き込まれる多くの市民たち、それらを何とか食い止めようと足掻く警察たち、未曾有の混乱状態に決断を迫られる政治家たち……といった、社会のあらゆる階層・属性の登場人物たちがそれぞれに思想をぶつけ合い、肉体を交え、殺し合う様子がジャーナリスティックに描かれます。美しいものから汚いものまで、高尚なものから低俗なものまで、グロいのからエロいのまで、「ぜんぶ」を漫画という媒体に収めることを試み、それ自身のエネルギーではちきれんばかりになっている作品です。

特に胸を打たれたのは、殺人鬼トシを"救済"しようとする秋田の女子高生、阿倍野マリア。どうしようもなく愚かなんだけど切実で、運命に翻弄される彼女の行く末には本当に言葉を失いました。

これまで出会ったなかでいちばんおおきくて、いちばんエネルギーのある漫画です。新井英樹さんの他の作品はまだ読めていませんが、必ず読破したいです。

リバーズ・エッジ

著:岡崎京子 全1巻(完結)

「文学」つながりで岡崎京子さんの作品を。「文学的」という言葉が何を意味するのか分かりませんが、「学術的に研究される」ことを定義とすれば、日本の漫画史上でも岡崎京子作品は傑出して文学的だということになるのでしょう。

といっても私が岡崎京子を読んだのはついこのまえ。それまであまりに色々なところで言及され名前を見るものだから、これはゼッタイに読まねばならないと思いつつズルズルきていましたが、代表作『pink』をやっと読みました。

『pink』p.12より

昼はOL、夜は売春婦、ワニと二人暮らしの主人公の日々をポップとシリアスが入り交じる独特のテンポで描いた『pink』には、なるほどこれが盛んに論文が書かれる類いの"文学性"か、と納得はしたものの、OLという立場に私が疎いのか、それほど入れ込むまではいきませんでした。

そんな私の岡崎京子観を一気に覆したのが映画化もされた有名作『リバーズ・エッジ』です。川沿いの工業地帯で暮らす多感な高校生たちの物語、ということで、私が『pink』よりもこちらを好きなのは、結局のところ主人公が学生である(感情移入しやすい)ことが大きいのだろうと思います。

「岡崎京子節」とでもいうべき、若者の心情を斬新に切り取ったモノローグもさることながら、何より魅力的だと思ったのはその画風です。写実的ではなく、比較的線の少ない、少女マンガに近い描き方なのかもしれませんが、それが登場人物たちの退廃的なのにあっけらかんとした心情とことごとくマッチして、まさに漫画でしか表現できない境地だなぁと唸らされました。夜の橋の上で主人公ハルナと山田君が歩く見開きシーンは圧巻です。

画像はこちらのブログからお借りしました

他の有名作『ヘルター・スケルター』などはまだ読んでいません。2作読んだだけでも80-90年代に一世を風靡したという圧倒的な作家性・革新性を思い知らされました。これからは「教養として履修する」感覚が少しは薄れて、単純に面白い漫画を期待して岡崎京子を読めるような気がします。

放浪息子

著:志村貴子 全15巻(完結)

「このマンガが(俺の中で)すごい!」の最後を飾るのは、この1年間でもっとも集中的に読んだ作家の作品です。そういうことに(昨年の山本直樹から)なりました。

私が読んだ初めての志村貴子作品は『淡島百景』で、1年前にこう紹介していました。

これまで沢山の人間関係を描いてきた志村貴子さんならではの、成熟した安心感のある青春群像劇が『淡島百景』です。

志村貴子を読むの初めてなのに!な〜にが「これまで沢山の人間関係を描いてきた志村貴子さんならではの」だよ。

……この1年間で少しは志村貴子作品を読み込みました。『放浪息子』が好き過ぎたのがきっかけで、『こいいじ』『娘の家出』『青い花』『どうにかなる日々』……と読んでいきました。(次々と精力的に作品を書かれるため、これでも既刊のほんの一部ですが)

そうして思ったのが、私のもっとも好きなアニメ脚本家・岡田麿里の十八番「青春ドロドロ群像劇」をもっと昔から遥かに深く高い完成度で描き続けてきたのが漫画家・志村貴子であるということです。要するに「青春群像劇」が性癖である私にとって、志村貴子を好きにならないはずがないのです。私はもっと早くから志村貴子専攻に進むべきでした。

……というか、『放浪息子』アニメ版の脚本がほかでもない岡田麿里だったのです!得意な作風からして当然の起用といえば当然なのですが、自分の見立てはやっぱり間違っていなかったのだと安心させてくれます。

ちなみにアニメは1クールで、原作では小学生編→中学生編と進むところを大胆にも中学生編から始めているため、原作未読の方にはあまりオススメしません。しかし駄作では決してなく、志村貴子の淡い画風をアニメーションで完璧に表現したことはアニメ史に残る偉業だと思いますし、変声期に差し掛かる主人公:二鳥修一を痛々しいほどリアルに再現された声優:畠山航輔さんの演技も素晴らしいです。(wikiをいま見たところ、当時中学生だったんですね……)

1巻p.29より

前置きが長くなってしまいました。

『放浪息子』は「女の子になりたい男の子」二鳥修一と「男の子になりたい女の子」高槻よしのを軸とした、ジェンダー要素の強い漫画です。しかし"青春群像劇の魔術師"たる志村貴子、そう単純な人物配置では終わりません。まず、「二鳥くんに可愛い服を着せたい」千葉さおりという女子を2人の間に配置します。初手三角関係です。強い(確信)。

1巻p.41より

この千葉さおりという女がとても曲者です。表面的には空気が読めない「ヤな奴」なのですが、読んでいくと、他者と接したときの自分の振る舞いを自分でも制御できずに悩みながらも気高くあろうとする、とても愛おしいキャラクターであるとわかります。

また家族との関係が丁寧に描かれている点も素晴らしい。アニメやラノベ、ギャルゲではしばしば都合よく親が逝去あるいは別離していますが、小学生のリアルな世界観として姉弟や親が占める割合は大きいでしょう。物静かで得体の知れない弟へ感じる戸惑いからキツくあたってしまうお姉ちゃんや、聞き分けの良い息子が健やかに"普通"の道を歩むことを素朴に信じる母親の存在感は作中でも決して小さくなく、だからこそ物語が大きく動いたときに、彼女らの振る舞いから「ほんとうに重大なことが起こったんだ」という迫力が伝わってくるのです。

他にもとにかく良い子のささちゃんや、二鳥くんと似ているようで異なる趣向をもつもう1人の「女装男子」マコちゃんなど、魅力的なキャラクターが次々と登場し絡み合いストーリーがうねっていく様にはさすが志村貴子としか言えません。

8巻p.88より

そんな大量の登場人物のなかでも特筆したいのは末広安那(あんなちゃん)。モブかと思ったら次第に物語の超重要なポジションへと躍り出る彼女には「あんなちゃんホント良い子……!天使!」と思いながらも「こんな都合の良い子現実にはいねぇよ」とも思ってしまいます。それでも志村貴子が都合の良い舞台装置を持ち出すはずがなく、些細な繋がりからどんな運命が待ち受けているのか分からない人生の機微を感じさせてくれる存在として全部ひっくるめて愛おしいキャラクターです。フィクションのキャラでこんなに自分に刺さったのは珍しく、一時期アニメ版のあんなちゃんのスクショをPCの壁紙にしていました。

『青い花』然り、志村作品にはよく劇中劇が登場します。キャラクターたちが実際の人間関係を反映した劇を演じ、演じたことにより実際の人間関係に反映されていく構造は物語をより一層深みのあるものにします。そして『放浪息子』は物語の終わりが近づくにつれ、それ自体がメタな色合いを帯びてゆきます。こうしたやり方はたしかに使い古されているものですが、本作に関してはそのメタに物語を俯瞰してゆくさまが、二鳥たちの思春期の終わり、次第に大人になり、あんなに悩んでいたあの頃を忘れていくような切なさと重なり合い、最終巻を読んでいた私はなんと言ったらいいのかわからない胸の苦しみを覚えました。そして、二鳥たちに出会えてよかったと心から思いながら本を閉じました。

読んだのが数ヶ月前なこともあり、本作の魅力について全然うまく言語化できていないのが悔しいです。志村貴子についてはもう少し未読作を減らしてから、また作家単位できっちり向き合ってまとめようと決めています。現時点でいちばん好きなのは『放浪息子』ですが、『娘の家出』や『どうにかなる日々』のヤバさ、スゴさについても語りたいです。

めちゃくちゃ長くなってしまいました。それぞれ読んだときに新鮮な感想を記事にするほうがどう考えても理にかなっていますよね……

文学ランキングのほうは今年は10冊も読めていないので上半期はお休みです。無事に読めていれば年末に書きたい……です。

皆さんのオススメも教えていただきたいです。漫画に限らず。

それでは。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?