スタンフォード大学でドラッカーに会った時の話

スタンフォード大学でドラッカーに会った時の話。

そして憧れのあまり、トム・ピーターズのオフィスにあわやピンポンダッシュしかけた話。

1998年12月末、ぼくはまだ会社員でした。「サンフランシスコで日本式忘年会をする」というアホな企画を立て、メルマガ読者に呼びかけた。文中出てくる河野さんとはこの時意気投合し、翌年ニューヨークで落ち合う。それがぼくの独立の背中を押すことになる。大河の流れはこのあたりから大きく向きを変えていたのがわかります。

Aloha from

電脳市場本舗

~Marketing Surfin'99~

by Surfrider [surf@palmtr.com ]

wave # 4. サンフランシスコ・レポート

vol-2; Walkin' around Palo Alto

<1> カルトレインに乗る

外国に行って列車に乗るのはとても楽しみなことだ。ぼくがこれまで乗ったのはシンガポールのMRT(まるでSF映画みたいなハイテックな感じだった)、韓国の地下鉄くらいで、全部地下、「外」を走る列車は乗ったことがない。

カルトレインに乗った。サンフランシスコからベイエリアを通り、サンノゼまで走っている。スタンフォード大学やトム・ピーターズグループのあるパロアルトには車のないぼくはこれを使って行くしかない。駅はホテルから数ブロックのところだとわかっているのだが、しかし歩くのも不便なので、バスで行くことにした。ホテルのロビーに立っているコンシェルジェとはいえない「何でも屋」さん(げんに昨夜彼はぼくの部屋のクローゼットのドアが開かなくなったとき、ドライバーを持ってきて、『こじ開けて』くれた)にバス停の場所を聞き、月曜日の早朝を、歩く。12月28日とはいっても、ここでは普通の生活の時間が流れている。

幸い、バスはすぐにきて、入口で「Caltrain Station?」と叫ぶとドライバーが頷いたので、乗る。3日間有効乗り放題パスは、お勧めだ。これだけでバスもケーブルカーも、全部乗れる。10ドル。ケーブルカーの発着所、GAPの前のチケットブースで売っている。下りる場所がわからないので、ドライバーに「着いたら教えてね」と言っておく。

場所はさすがに駅だから、わかったが、日本のように、「駅駅」していないので注意が肝心だ。着いたら発車時間を見る。でっかく書いてあるので、わかりやすい。「9:00」。時間を見るともう9時だ。チケットを買う時間はないが、まあ、なんとかなるだろう、乗る。改札がないのが印象的だ。

考えてみれば、改札なんて、なんであるのだろう。

カルトレインは2階建て。もちろん、高いところの好きなぼくは、2階に乗る。

眼下に風景が飛んでいく。幸せだ。車掌さんがチケットを見に来た。行き先を言って、買う。パロアルトまでは40分。4ドルだった。しかし、ここから問題が起こる。日本の電車のように、アナウンスがない。駅はどれも、駅のような顔をしていない。プラットフォームすらないし、表示もない場合がある(これでも事故が起こらないのだから、日本はややこしすぎるし、建設費にお金をかけすぎる)。

参った。こうなれば、窓からよく見ておいて、駅に着くごとにチェックしていかないと、自分の下りる駅がわからない、ということになる。「地球の歩き方」に乗っている路線図の駅をひとつずつ、マークしていった。寝るわけにはいかない。

周囲を見回したら、なんとなくスタンフォード大風のひとたちがいる。先生か、生徒か。

<2> スタンフォード大学を歩く

パロアルトに着いた。駅前からシャトルバスに乗る。ドライバーの女性がずっと携帯電話で話をしているので、どこで下りたらいいのか相談することもできないので不安だった。

あこがれのスタンフォード大学を歩いた。

目的はビジネススクールGraduate School of Businessだったが時間もあることだし、ちょっとほかも見てみることにした。

とにかく広くて、地図がないとどうにもならない。Visitor's Informationは年末年始の休みになっていた。途中通りがかったBakewellという建物に飛び込み、受付の人に「地図はありませんか?」と聞いたら、こぼれんばかりの笑顔で、

「もちろん(ありますよ)」。

そしてそこで終わらない、ぼくの琴線に触れる一言があった。

「どちらにおいでになるのですか?」

地図を出して普通であって、相手が地図を求めている、ということは、「行きたい場所との有機的情報が欲しい」ということなのだ、と察する力がなければならない。ぼくはライブラリーに行きたかったので、その旨を伝えた。彼女は地図に鉛筆で、マルをつけてくれた。

この点、ウェスティン(Powell St.)のコンシェルジェとは雲泥の違いである。

サンフランシスコ到着の夜、ぼくは早くも日本食が食べたくなり、とは言っても、そのへんの店はなんだか行く気がしない。ホテルならいいのではないか。夜は更け、もうどこにも行く元気がないときに、ようやく見つけたKINOKOという鉄板焼きレストラン。ぼくは「やったあ」と思って、コンシェルジェに予約しに行った。

ところが。「closed」。

だったら、店名を表示するなよな。たまたまその日がお休みだったのかもしれないと思い、その翌々日も寄ってみたが、同じく「closed」だった。「closed」

では話が進まないではないか。コンシェルジェの意味が、全くない。

「どこか鉄板焼きの店はほかにありませんか?」これはぼくが聞く前に先方から話があるべきことなのである。

「ジャパンタウンのベニハナという店があります」

ぼくはジャパンタウンは前日に行っていたので、遠いのを知っていた。

「遠いから・・・」と渋るぼくに、コンシェルジェ氏は、わざわざ地図を出してくれ、説明してくれるのであった。わかっとるわい!! ウェスティンのサービスは日本でもいまいちだと思っているが、ここでも、同じだった。ベニハナなら知っている。悪いがぼくはハワイ出身だ(ウソ)。ロッキー青木経営のこの店に、なんでわざわざサンフランシスコに来てまで行かにゃあならんのだ。

<3> ドラッカーに道を聞く

ところが地図があっても、よくわからない。スタンフォード大学そのものがひとつの街なのだ。Serra Mallという通りでぼやぼやしていたら、自転車に乗った紳士が、「どこに行くのですか?」と声をかけてくれた。

彼の顔を見て、びっくりした。そんなことがあるはずはないのだが、ドラッカーそっくりだったのだ。

ぼくはドラッカーだと信じることにして、地図を広げ、道を聞いた。今回はぼくはライブラリーをあきらめ、スタンフォード博物館を聞いた。ドラッカーはとても残念そうな顔をして、「ミュージアムは地震で壊れ、いま修復中なので、行けない」と言ってくれた。場所を教えるだけではなく、情報という付加価値をつけてくれるところは間違いなくドラッカーだとぼくは確信した。地図を見ようとして、東西南北の位置関係がうまくつかめないところも、なんとなく親しみが感じられた。

ぼくはあまりに嬉しくて、デジカメで写真を撮らせてもらった。ドラッカーは、嬉しそうだった。アドレスを聞いておくのだったといまとなっては後悔している。

そしてぼくはGraduate School of Businessに向かった。

<4> トム・ピーターズ・グループに行く

とりあえずトムのオフィスに行ったら、トイレを借りよう。

ぼくはトイレに行きたかった。

オフィスはパロアルト駅の北側に、あるはずだ。

ぼくとトムとの出会いは多くのひとと同じく「エクセレント・カンパニー」である。その後「経営破壊」(Crazy times call for crazy organization)、「経営創造」(The pursuit of WOW!)ときて、人生が変わった。ぼくのこのメルマガ(Surfin')は、「経営創造」の影響だ。

ところがそもそもオフィスがどこにあるのかわからない。手元にぼく宛に来た手紙を持ち、その住所を道々の店に入って聞きながら、ずっとHamilton Ave.を北に上がる。みんな、とても親切で、おもちゃ屋さんは、わざわざ道まで出て、教えてくれた。ただ、アメリカの表示は極めてわかりやすくて、住所さえわかっていたら、まず、辿り着ける。

あった。555Hamilton Ave.

建物に、「555」と、はっきり書いてある。3階建。呆然とする、とはこのことだ。あれだけ憧れつづけていたオフィスが、目の前にある。血が頭に上るのを感じた。ドアはガラスで、セキュリティチェックがかかっている。ぼくの担当Davidはアイルランドに里帰りしていて留守なのは、日本にいるときe-mailで知っている。トムもヴァーモントの農場に行っていて留守。だからアポイントは取ってない。ままよ。

ドアのボタンを押した。

開いた。

<5> シリコンバレー・アドベンチャー

Back to the Futureのドクが作ったタイムマシン、デロリアン号でシリコンバレーを時間旅行したら、さぞかし楽しいことと思う。

ぼくならパロ・アルト/アディソン通りのガレージの中でコインを投げ、社名をどっちの名字を先にしようかと話しあっている青年二人に、会いに行きたい。

1938年。そう、そこではビル・ヒューレットとデビッド・パッカーッドが若々しい顔で事業のスタートアップを楽しんでいたことだろう。

それから50年後、1988年6月には、ペン入力コンピュータの卓上版試作機のデモが予定されており、若き起業家ジェリー・カプランは毎日、会社に泊る日々を過ごしていた。その頃のジェリーにも会って、いまぼくが使っているシャープのザウルス6500を見せてあげたい。それがいいことか、悪いことかはわからない。

でも、面白そうだ。驚く彼に、「これもすでに時代遅れなんだ」と言ったら、彼は腰を抜かすだろうな。1994年に、彼はこの起業物語を、一冊の本にまとめる。

「STARTUP:A Silicon Valley Adventure」(邦訳「シリコンバレー・アドベンチャー」(日経BP)。傑作である。

「シリコンバレー」という呼び方は、エレクトロニクスライターDon Hoefflerが1972年に名づけた。もともとはプルーンやアプリコットの産地であり、春になると白やピンクの花が咲きほこるサンタクララの一帯をさすものだったらしい。

そして、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を生み出したゼロックスのPARCがあるのも、ここ、パロアルトだ。

<6> TPG(トム・ピーターズ・グループ)の腹黒女

出てきたのはまだ学生のような女性だった。

彼女こそは、今度の旅行で出会う2大腹黒女のうちの一人なのだったが、この時はまだ気がつかない。ぼくは夢が叶ってしまい、焦ってしまい、思考回路が切れてしまい、立て板に水、論より故障、欧陽菲菲。

「どなた?」声に出さないが、体全体から黒く、重い空気を送ってきている。

「ワタシ・ケイイチ・サカモト・イイマス。ニホンカラキマシタ。トムノフアンナノデ。」(持ってきていたトムの本『Crazy・・・』を見せる)

(腕組みし)「それで?」

「(・・と、言われても)ハイ。ソレデ、ワタシ、トムニアイタイト、キマシタノコトネ」

「トムはいません」

「ソデスカ。デハ、デビッド ヲ ヨンデクダサイ。ココニ デビドサン カラモラタテガミアルノコトヨ」と、ぼくは汗一杯かいて、Davidからもらったセミナーの案内メールの封筒を見せた。

「Davidはここにはいないわよ」

「デモ デビドサン ハ、ココニ」

「あなたは何がしたいの?」

「イエ・ナニトイワレテモ・・・・(もじもじ)」

「あなたはTom Peters Learning Systemsに行ったほうがよさそうね。いらっしゃい」

彼女は真っ黒な視線を浴びせながら、すぐ横のエレベーターのボタンを押し、開いたドアから入った。

「ボクモ、ノッテ、イデスカ?」(ここまで来ると、卑屈そのものである)

<7> James M. Kouzes 登場

3階に止まった。開いた。そこには受付カウンターがあったが、だれもいなかった。

「で、あなたはここで何がしたいの?」また、腕組みをして、にらむ。

ぼくは手元にある封筒を見せた。それはDavidからのものではなく、その前の担当者からのものだった。「彼女は、辞めたよ」。

腹黒女が「ちょっとお、このひとがさあ、・・・」と、入口すぐの部屋にいるひとに廊下から声をかけ始めようとしたそのとき、本をたくさん抱えた小太りのおじさんがひょこひょこと歩いてきた。ぼくはこのひとなら、話ができる、と、直感的に悟った。動物的勘、ってやつである。

おっちゃん「どうしましたか?」

「こんにちは、Sakamotoといいます。Keiichi Sakamotoです。日本から来ました。ぼくは古くからのトムのフアンで、この本はご覧のようにボロボロになるまで読んでいます。貴社のDavidとはe-mailでいつも話しており、現在彼はアイルランドに帰郷しているということは知ってはいたのですが、貴社を是非一度見学したいとかねてから思っていたもので、こうしてお邪魔している次第です」

一気に話した。腹黒女は、とりあえず引き渡したから、と、このやっかいものをバトンできたことにホッ、としてエレベーターで下りていった。

Surfrider阪本の意地だ、ドアが閉まる前、彼女に「ありがとう。ご親切に」

と、精一杯の笑顔でお礼を言った。

おじさんは「Welcome!!」と一言いい、どうぞ見ていってくれ給え。

「彼女はClaireだ。秘書をしてくれている」

Claire「こんにちは!」満面の笑顔だ。ぼくはこれまでのやりとりで心底疲

れていたので、ホッ、とした。嬉しかった。

おっちゃんはJames M. Kouzesといい、ぼくは早くもごろにゃんと、「James!」

と呼ぶようになっていた。JamesはCompany tourをしてくれた。要するに、オフィスの中を案内してくれたのだ。その階の構成は、真ん中がミーティング・ルームで、それを囲むようにして各人の部屋がある。Jamesの部屋は一番奥の角部屋だった。窓から12月のカリフォルニア太陽光が注ぐ。

おっちゃんが名刺をくれた。 Chairmanだった。

「写真を撮っていいですか?」

「もちろん(^-^)」

「あとでメールに添付して、送ります」

「そいつはすごい! このカメラはデジタルか? すごいなあ」

おっちゃん、いや、Jamesは、ミーティングルームに自分からすたすたと行き、メガネを外し、自著を抱えてポーズを取った。なんとなく写真なれしている感じがしたね。

もう一枚撮って、その場ですぐに見せてあげる。Jamesは嬉しそうだった。

ぼくも嬉しくなった。

また、JenniferとJamesも、撮ってあげた。Claireにも、ぼくとJamesを撮っ

てもらった。みんなキャッ、キャッ、として、まるで観光地である。

現在TPGが何をしようとしているのかを、その部屋においてある資料や、壁に貼ってある社内ブレストのあとを見ながら、話し合う。トム依存からの脱却を、目指しているように見受けられたが、そりゃそうだろうね。

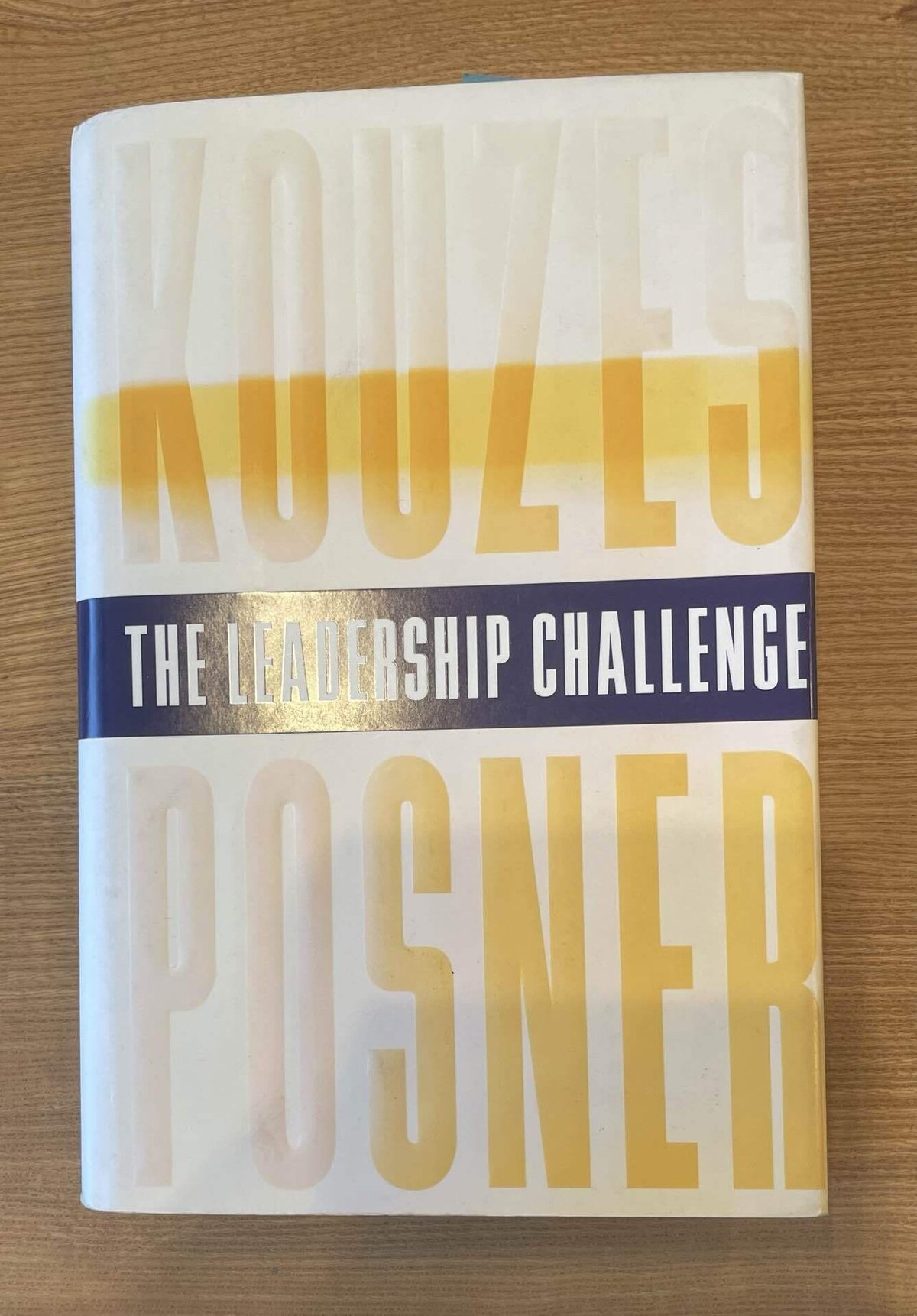

もう一度、Jamesの部屋に行く。James、とてもご機嫌になり、自著

「The Leadership Challenge」をくれた。

サインをしてくれ、と言ったら、

****************************

For "Surfrider"

Wishing you

Continuing joy of success

James

****************************

としてくれた。

ここに彼が書いている「Continuing」は、TPG Learning Systemsのキィワードだったのだが、この時は知る由もない。

そして、この本は、結構ビジネス書としては売れていて、有名な本だということも後で知った。サンフランシスコに戻ってBarns & Noblesでかなり大きい顔をして、本棚に納まっていたことからもわかる。本の中からちょっと引用。

「Knowledge is the new currency」(知識は新しい通貨だ)

トムが序文を書いている。「空港の本のコーナーは一番厳しい競争にさらされるものだ。ドラッカー、スティーブ・コーヴィー。しかし、この本は初版が出た1987年以来、一貫してロンドン・ヒースロー空港の書棚の一角を占めている」

出かけないといけない時間になったJamesは、丁寧に挨拶してくれ、そしてぼくはエレベーターまで送った。

いったん閉まったドアを開け、何を言うかと思ったら、「Davidはサンフランシスコの自宅でここの仕事をしているから、電話してみたらいい」とのアドバイスだった。そうだったのかDavid。君もSOHOだったとは。

知らなかったぞ。

<8> ほのかな心の交流と、新たなアドベンチャーの始まり

あとに残ったClaireとぼくはまたしばらく写真を撮って遊んだ。部屋を撮ら

せてくれ、と言ったら、「ちらかっているから・・・・」と、あわててかたづけようとする。

「そのままのほうが、仕事してるみたいで、ええやん」と言ったけど、言ったあとで、しまった。言い方まずかったかな、と思ったが、彼女は意に介さない様子だった。

ここで思ったことは、JamesやClaireたちにもこの「Surfin'」を読んでもら

いたい、ということだ。はやり世界を目指すなら英語で書かないとね。Surfin'英語版の発想が浮かんだ。そのためには、まずはホームページをもち、できれば独自のドメインを持たないと、と、秘書と話しながら、思っていた。そしてその数日後、99年元旦に、ぼくは河野さんの会社

Call J Stream Internet Servicesで取得することになる。http://www.palmtr.comだ。

「私のsister(姉か妹か、わからない)のダンナが東京にいるのよ」

「へえ、ぼくは大阪です」

「そうなの?」

「東京は行ったことがありますか?」

「あります。大きすぎる都市ね。大阪と東京とは、どう違うの?」

「(日本語でも困難な質問やんけ)そうですね。東京はtoo bigです」

「ふん、ふん」

「大阪はギャグばかり言うアホが揃っています」とは言えず、ちょっと間を置いてしまった。

彼女はほんとうにさわやかだった。「このセーターは、スコットランド産で、クリスマスセーターなのよ」と自慢したのが可愛かった。

エレベーターを下り、建物を出て、もう一度、ぼくは振り返った。

長くながく憧れてきたところに来た充実感で、軽く汗ばんでいた。

Hamilton Ave.を駅までゆっくり、満たされた気持ちで歩く。

そこで、いままで忘れていた尿意が、海の中から襲い掛かる米国版ゴジラのように、どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどと、下腹部を刺した。

そしてぼくの、シリコンバレー<トイレ>アドベンチャーが始まった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(初出1999/1/8)

Surfrider'99:

トイレはなかった。駅前に行けばなんとかなるだろうというのは日本人の考えで、なんともならない。そもそも駅にはトイレはない。困ったときのガススタンドだが、そこのトイレは「工事中」。蒼くなったぼくはやや小走りに、パロアルトの街を歩きまわった。タイトルのWalkin' around Palo Altoは、実際のところは、「こういう意味」なのである。途中、サイクリングしているひとに時間を聞かれたり(そういえばこの旅の間、2回目である。もう一度はサンフランシスコのケーブルカー乗り場横、GAPの前を歩いているときだった)、したのでちょっとタイムロスしたが、「University Bookshop」という本屋さんのカウンターに泣きつき、貸してもらった。

帰国後、JamesとClaireにはデジタル画像を送った。Jamesからは、丁寧な礼メールが来た。彼が、リーダーシップ論の大御所だということを知るのは、ずっとあとになってからである。

阪本'21:Surfriderというのは当時のハンドルネーム。思えばTPGで最初に出てきてくれた女性が腹黒なわけなく、アポイントも無しにやってきた東洋人の男に対して、ごくごく当然の対応をしたまでだ。それにしてもよくオフィスまで上げてくれたなあ、と思う。

また、ジムのサインにjoy と success いう語が入っている。いずれも現在のぼくにとっての大切な言葉たちだ。予言していたのかもしれないね。ありがとう! James。それにしてもこの時撮影した写真が一枚もない。惜しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?