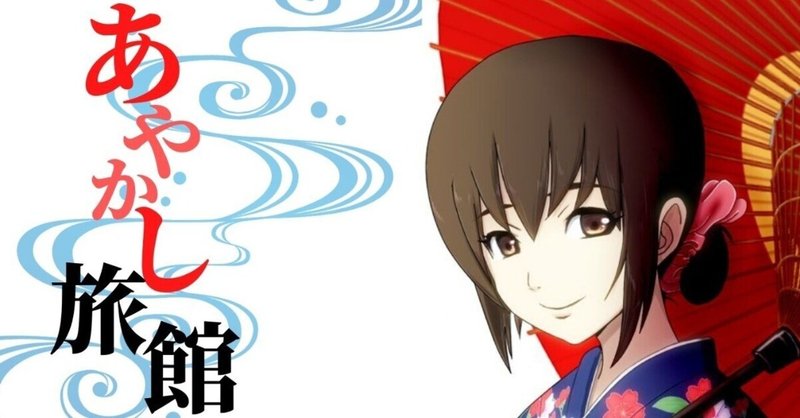

あやかし旅館の若女将 ~清水優菜の妖な日常~第二話 「うちは料理が自慢です!」

第二話 「うちは料理が自慢です!」

「ああ、美味しい……」

目の前の料理をお箸でそっと掴み、口に運んで咀嚼して、飲み下すと同時に思わずため息が漏れた。

「優菜は本当にまかないをおいしそうに食べるよね」

向かいの席の継春が、私を見て呆れたように声をかけてくる。うちでは従業員みんなが板長のまかない料理で日々生活している。お客様からも旅館の料理は評判で、ネットの口コミでも評価はすこぶる高い。

「だって、板長の料理って本当に美味しいのよ。シンプルな料理ほど美味しさがわかるっていうけど、この冷豆腐なんて絶品よ。私、以前は洋酒派だったんだけど、板長の料理を食べるようになってすっかり日本酒にはまっちゃったもの」

澄み切った液体をおちょこで口に運ぶ。口当たりは柔らかで、すっと喉を通っていき、後からふわりと芳醇な香りが鼻腔を抜けてゆく。

「あー、幸せ……。板長のまかないを毎日食べられるだけでも継春と結婚したかいがあるわ」

「旦那としては非常に複雑なんだけどね」

結婚する前はイラストレーターをやっていた私だけど、食事はそれはひどいものだった。もともと宵っ張りなうえに締切に追われだすと余裕がなくなると食事は雑なものになる。深夜にカップ麺をウィスキーの水割りで流し込みながら仕事を仕上げたこともある。それに比べて今はなんと幸せなことか。継春にはこの幸せがわからないのだ。何しろ子供のころからこの食事を食べているのである。うらやましい。

「優菜も毎日食べてるだけじゃなくて、たまには板長を手伝ってみたら?」

「……あー、それもそうだよね。こんど厨房に行ってみる」

私はまだ夢見心地のまま、継春の言葉にぼんやりと返事をしたのだった。

翌日の夕方。昼の慌ただしい時間も過ぎ、そろそろ夕食の仕込みが始まろうかという時間に私は厨房を訪れた。入り口から中を覗き込みながら声をかける。

「すいません、優菜ですけど」

「おや若女将。いったいどうしたんですか、こんな時間に厨房に来られるなんて珍しいですね」

ちょうど板長の藪塚さんが包丁の手入れをしているところだった。私より少し年上、髪を短めに刈り上げた、色黒ワイルド系のイケメンである。若いころにやんちゃしていたところを先代板長に拾われたという経歴の持ち主だ。趣味のバイクはハーレーダビッドソン。うーん、いかにも。

「ごめんね板長。もしかして邪魔しちゃった?」

「いえ、ちょうどいま研ぎおわったところですよ」

「あのさ、なにか手伝えることはないかな?」

私がそう言うと板長はびっくりした顔でこちらを見る。いや、この女食べるだけじゃないのか……みたいな顔されても。気まずい空気が流れるものの、板長は気を取り直すようにあたりを見回すと、段ボールに入っている胡瓜を指し示す。

「それじゃあ胡瓜を流しで洗ってもらえますか」

「まかせて!」

私はさっそく胡瓜をザルにあけ、ついたままだった土を洗い落としていく。取れたて新鮮、なにしろ旅館のすぐ裏に趣味も兼ねて板長自ら畑を作っており、そこで採れた胡瓜なのだ。

元やんちゃで今は野菜づくりが趣味のワイルド系イケメン。モテるだろうと思いきや、お付き合いしている女性はいないそうだ。以前に聞いてみたところ、顔を真っ赤にして首を振り、いやいや、そんなのいませんよ! と慌てていたのを思い出す。思ったより純情なタイプなんだろうか。

胡瓜を洗い終わったところで千切りを頼まれた。結婚してからは料理についても多少は向上したけれど、なにしろお客様に提供するものだ。時間はかかって構わないそうなので慎重に刻んでいく。ずっと無言なのも気まずいので、板長に雑談を持ちかける。

「板長はさ」

「はい? なんです?」

「やっぱり今でも彼女はいないの?」

ガシャンと大きな音がしてそちらを見ると、板長が盛大に小麦粉をぶちまけていた。慌てて駆け寄ろうとすると、大丈夫ですと手で制される。しゃがみこんだまま私を見上げる板長の顔はみるからに真っ赤だった。

「びっくりするので、突然変なこと聞かんでくださいよ……」

「あー、うん。なんかごめんね?」

いそいそと小麦粉を片付ける板長。なんだかかわいい。……いや待て、私には継春がいるではないか。頭を振って千切りの作業に戻る。ふと見るとまな板の端に寄せていた胡瓜が床に落ちてしまっていた。屈みこんで落ちた胡瓜を慌てて拾おうとした、その時だった。

にゅるっ、と調理台の下から緑色の小さな手が伸びたかと思うと、落ちた胡瓜を引っ掴んで再び調理台の下へ引っ込んだのだ。

「~~~~~~!?!!」

私は包丁を持ったまま、言葉にならない悲鳴を上げて、ずざざっ、と後ずさる。そのまま後ろの壁にぶつかって、掛けられていた調理器具がガランと音を立てた。その音を聞いて板長が私に駆け寄ってくる。

「どうしたんですか、若女将!?」

「い、いまそこで、その、手が出てきて胡瓜を」

震える手で調理台の下を指さす。板長はつかつかと調理台に歩み寄るとに下を覗き込んで言う。

「なにもいませんよ」

「確かに見たの! 緑色の手が、にゅるって」

「……あー」

何かを察したように板長がつぶやく。

……いや、待ってなんなのそのリアクションは。緑色の手とか聞いたら何を言っているんだという反応でしょ。おかしくない?

「たぶんですね、それは次郎吉《じろきち》のしわざですよ」

「次郎吉……?」

「いわゆる河童です」

「河童!?」

なんでそんなに冷静なの? そもそもなんで旅館に河童がいるの? 次々に疑問が浮かぶ私を見て、板長が説明を始める。

「この旅館、敷地に小川が引いてあるじゃないですか」

「うん」

この旅館の中庭にある日本庭園には小川が引き込まれており、不思議なことに夏場でも小川の水は冷たさを保っている。それを利用して真夏には足湯ならぬ足水サービスをしておりお客様からも評判が高い。

「その小川に住み着いているのが、河童の次郎吉です。水がいつも冷たいのも次郎吉のご利益らしいです」

「いや待って、説明になってないし」

私のつっこみに板長は困ったように頭を掻きながら言う。

「いやー、どうにも説明のしようがないんですよね。俺も先代の板長からそう聞いているだけですし、そういうものなんです」

思い返してみると、庭園の隅に祠が立っていた気がする。板長は毎朝野菜を祠に供えるのが日課だった。尋ねてみると板長はああはい、と頷いた。

「それが次郎吉の祠です。そういえば今朝はお供え忘れてましたね。だから次郎吉もきっと腹が減ったんですよ」

私はつかつかと板長に近づくと、左手で彼の肩をがしっと掴み、腹の底から響く声で告げる。

「お願いだから、お供え物は忘れないようにして」

「……はい」

私が右手に掴んだままの包丁をちらりと見ながら、板長は神妙に頷いた。

河童との遭遇の後ではとても千切り作業を続ける気にはなれなかった。うっかり胡瓜を落とそうものなら、またあの手が出て来るかもしれない。せめて何か準備でもしておこうと、何か出しておくものはない? と板長に問いかけると、じゃあ豆腐を冷蔵庫から出しておいてくださいと頼まれた。

胡瓜の千切りと豆腐、それに自家製のザーサイで作る冷豆腐はシンプルながらこの旅館の人気メニューだ。

昨晩私が日本酒と共に楽しんでいたのもそれ。知り合いのお豆腐屋さんからこだわりのものを仕入れているらしいけど、これほどの甘い豆腐を私はほかで食べたことは無い。

板場には大型の業務用冷蔵庫が据え付けてある。一般家庭のものとは違ってタンスくらいのサイズで、扉が観音開きのものだ。

人ひとりなら入れそうなくらいは大きい。

私は冷蔵庫の扉を開ける。すると中にいた着物姿の男の子が皿にのった豆腐を持って差し出してくる。私は無言で豆腐を受け取り、扉を閉め、ゆっくりと調理台に豆腐を置いてから悲鳴を上げる。

「ああああああ、もう! 2回も! なんなの!」

「今度はどうしました」

「豆腐持った男の子から! これ! 受け取った!」

よくわからない恐怖で片言になりながら豆腐を指さす。ぷるりとした豆腐はいかにもおいしそうである。板長は納得した顔で答える。

「ああ、豆腐小僧ですね。直接受け取るなんてすごいですよ、若女将」

「なにあれ?!」

「ですから豆腐小僧です。冷蔵庫入れた食材を、さらにおいしくしてくれるそうです」

「それも先代の板長から?」

「はい。俺はまだ見たことはないですから、もしかして気に入られたんじゃないですかね?」

まったく嬉しくない。というかそういうのがまだあるなら河童のくだりの時に一緒に説明してほしかった。この旅館の人たちはなんで人がお化けに出会ってからじゃないと説明してくれないのだろうか。

「言っても信じてもらえないですから」

「いきなり遭遇する私の身にもなってほしい」

「いや、俺もこの旅館長いですけど見ることってあんまりないんですよ。同じ日に2回って相当気に入られたんじゃないんですかね」

板長の表情はどことなく羨ましげだった。全然嬉しくないからね?

「あとは任せるわ……」

私は精神的な疲れから、がっくりと肩を落として板場を後にしたのだった。

その日の夜にも、板長自慢の冷豆腐が食卓に並んだ。夕方に私が受け取った例の豆腐らしい。私はしばし憎々しげに豆腐を見つめていたけれど、食材に罪は無い。恐る恐る箸をつけ、口に運ぶ。

……くやしいけど、これまで食べたどの冷豆腐よりもそれは美味しかった。

継春は昼間の話を板長から聞いてからしばらく興奮気味だった。

「いや優菜は凄いよ。板長の言うようにきっと気に入られたんだと思うよ。これからも厨房に顔を出すといいんじゃないかな」

曇りのない瞳でこちらに提案してくる。ぷるぷるの豆腐をじっとりと見ながら私は恨めし気に呟いた。

「私、食べる専門でいい」

あやかし風味の絶品冷豆腐を味わいながら、私は継春にきっぱりとそう宣言したのだった。

<続く>

更なる活動のためにサポートをお願いします。 より楽しんでいただける物が書けるようになるため、頂いたサポートは書籍費に充てさせていただきます。