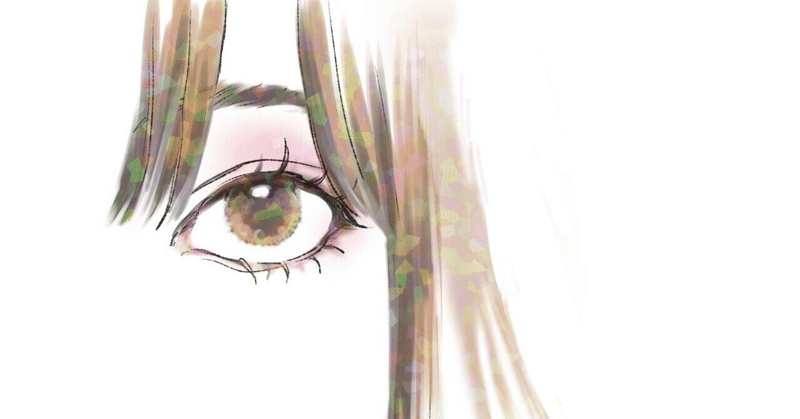

幼馴染の瞳 【ショートショート】

幼馴染が仲良しというのは幻想に過ぎず、現実は歳を重ねる毎に関係が薄れゆく。

高校3年の僕と君がそうであるように。

「いらっしゃいませ」

3月のある日、いつも立ち寄るコンビニのレジに今日も君は居た。

「なんだ桜井君か」

「おい、なんだとは何だ。てか3日前に送ったLINEまだスルーしているよな」

「あのね私、九州の大学に合格した」

「えっ」

青天の霹靂。君は間もなくして遠くへ行ってしまう。千円札を持つ手が急に震え出した。

***

「おい、どうなってんだこの部屋? 暖房全然効いていないじゃん」

「うるさいわね。文句あるなら帰って」

昨年12月、エアコンのみならずハロゲンヒーターと加湿器までフル稼働させていた君の部屋に僕は訪れていた。

「寒くないのか?」

「慣れれば何とも思わないわよ。桜井君が寒がりなだけなんじゃないの?」

いつものように怒ってばかりの君の、いつもとは違う異変を、僕は見逃さなかった。

「ちょっと待っていろ。台所借りるぞ」

「べ、別に何もしなくて良いからっ」

僕等は生まれたときからずっと同じマンションに住んでいる。

幼いころ、親同伴とはいえ一緒に行った夏祭りや花火大会、高尾山にガーラ湯沢。

そういうのが無くなってからも同じ学校、同じクラスで、年月の経過とともに会話こそ減っていったものの、僕は18年間欠かさず見続けてきた。

――瞳の色を――

それはいつ何時もエメラルドに輝いていて、もしもそれが灰色になっていたのならば、君がとても悲しんでいる合図だということだった。

強がりで人に涙を見せない君の唯一の合図を知るのは僕だけだった。

「ほら、これ飲めよ。簡単なやつで悪いけど」

「……あ、ありがとう……」

「受験でナーバス気味なのは分かるけどさ、一緒に乗り越えようぜ」

「一緒にしないでよ、AOのくせに」

「うっせーな、こっちも小論文とか面接練習とか色々あるんだよ」

いつしか君の瞳はエメラルドに戻っていた。

***

「何度も夜に家来てコンソメスープ作ってくれてありがとう」

「い、いや、あんなの固形の素とコーンとベーコンを水で煮込んだだけだし」

「あれが支えになっていたよ」

君はそう言うと、左手で僕の手を支えながら右手でお釣りを渡した。

「おい、ドキッとしたじゃねえか」

「ンフフ、サービスよ。私にとってたった一人の常連様への」

僕は忘れない。遠くへ行く君のことも、君の左手の感触も、今もエメラルドに輝くつぶらな3月の瞳も。

(986字)

※『即興小説トレーニング』にて2014年頃に執筆した作品を一部加筆修正したもの。

※お題:3月の瞳 必須要素:九州 制限時間:1時間

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?