映画#94『バビロン』

『バビロン』(”Babylon”)

監督・脚本:デイミアン・チャゼル

出演:ブラッド・ピット、マーゴット・ロビー、ディエゴ・カルバ、ジーン・スマート、ジョヴァン・アデポ、リー・ジュン・リー、トビー・マグワイア、他

製作会社:マーク・プラット・プロダクションズ、マテリアル・ピクチャーズ

配給会社:パラマウント・ピクチャーズ(米国)東和ピクチャーズ(日本)

公開:2022年12月25日(米国)2023年2月10日(日本)

上映時間:185分

製作国:アメリカ合衆国

【あらすじ】

1920年代のハリウッドは、すべての夢が叶う場所。サイレント映画の大スター、ジャック(ブラッド・ピット)は毎晩開かれる映画業界の豪華なパーティの主役だ。会場では大スターを夢見る、新人女優ネリー(マーゴット・ロビー)と、映画製作を夢見る青年マニー(ディエゴ・カルバ)が、運命的な出会いを果たし、心を通わせる。恐れ知らずで奔放なネリーは、特別な輝きで周囲を魅了し、スターへの道を駆け上がっていく。マニーもまた、ジャックの助手として映画界での一歩を踏み出す。しかし時は、サイレント映画からトーキーへと移り変わる激動の時代。映画界の革命は、大きな波となり、それぞれの運命を巻き込んでいく。果たして3人の夢が迎える結末は…?

どうやら私はとんでもない映画を観てしまったようである。

夢と希望、狂乱と野心が渦巻くハリウッド黄金期をご照覧あれ。

※画像は全て映画.comのものを使用しております。

『セッション』や『ラ・ラ・ランド』にて一躍有名となった、デイミアン・チャゼル監督の最新作。

今作の舞台はまたもやハリウッド……それも20年代の。当時は「無声(サイレント)映画」が主流となっていた時代であり、同時に「有声(トーキー)映画」が生み出され業界に大きな衝撃を与えた、所謂「激動の時代」である。

作風に関して、ざっと例えるならば20年代版『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』。世界観は『雨に唄えば』に準じており、主人公の境遇などは『ラ・ラ・ランド』を彷彿とさせる。

まず全体的な感想といこう……今作のキャッチコピーは「夢と音楽のエンタテインメント」とあるが、ハッキリ言おう。今作はそんなキラキラしたものではない、むしろその真逆で「狂気と喧騒の群像劇」といった方が正しいかもしれない。「象のう○こが観客にぶっかけられて始まる映画」なんて、果たして諸君らは想像できるだろうか。

やがて舞台は丘の上の屋敷にて開かれるパーティーの会場へと移るのだが……このシーンこそが、今作に込められた「狂気」を代弁していると言える。半裸若しくは全裸となった老若男女がセックスにドラッグにダンスにもうやりたい放題。

そんな喧騒に合わさり鳴り響く音楽隊のドラム、サックス、そしてトランペットの音。まさに「お祭り騒ぎの究極形態」とも呼ぶべきパーティー会場。

彼についてはまた別の記事にて掘り下げようかなと。

常にハイスピードなテンポと狂気的なトランペットが鳴り響く『Welcome』は、今作を象徴する楽曲だ。歌詞もメロディもエロすぎる、リー・ジュン・リー演じるレディ・フェイ・ジューによる『My Girl's Pussy』に続き、マーゴット・ロビー演じる新人女優のネリーが乱入したことにより、会場のボルテージは再び最高潮へ。力強いメロディーに連なりネリーが踊り狂う姿が連想される『Voodoo Mama』、これもまた今作において象徴的な楽曲とされる。

デイミアン・チャゼルの相棒こと作曲を担当したジャスティン・ハーウィッツの手腕たるや、げに恐ろしき。

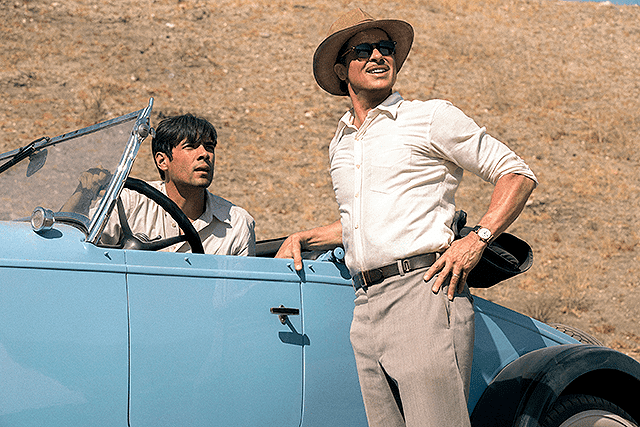

続くサイレント映画の撮影現場、これもまたこの時代特有というべき熱量に満ち満ちていた。マヌエルはジャックに連れられ、歴史物の映画の撮影が行われるセットへ実際に訪れるわけだが……。

草原丸ごと一つを利用した超広大なセットと膨大な数のエキストラ、その様はまさしくサイレント映画の金字塔『イントレランス』の如き。知っての通り『イントレランス』は90メートル超の巨大なセットを組んでバビロン王朝を撮影した超大作であり、ここで今作のタイトルである『バビロン』とも重なる。

がしかし、エキストラがギャラの未払いに憤慨し演出でないマジモンの蜂起が起きたり、実際に武器を持たせ戦わせるという荒々しさ満点の撮影が行われたり、その結果エキストラが死亡したり10台あったカメラが全て破壊されたり、挙句の果てには作品の大目玉であるはずのジャックが泥酔したり……とにかくアクシデントが多発する(当時のサイレント映画の撮影現場が、果たして本当にこんな感じだったのかは定かでは無いが……)。

その一方で、ネリーもパーティー会場にてある映画人の目に止まり、人生初の撮影が始まる。最初はネリーの演技力に懐疑的だった監督が、次第に彼女に秘められし圧倒的な演技力に気づいていく。

彼女がいなければ今作は成立していなかっただろう。

サイレント映画は読んで字の如く「音楽が存在しない」映画だ。故に撮影現場は必然的に多種多様な「音」で溢れる。音楽隊によるミュージック、プロデューサー及び助監督が大声で放つ指示、監督の罵声混じりの演技指導……そこには、あのパーティー会場とはまた異なる「喧騒」が満ちていたと言える。

映画はSilentに、だが撮影はNoisyに。

そのギャップを、今作は余すことなく発揮していたと私は思う。

喧騒と熱気に満ち溢れ、目まぐるしく「何か」が起こり続ける20年代ハリウッドのサイレント映画の撮影現場。そんな混沌に満ちた世界を、マヌエルとネリー2人の視点で交互に描くことにより、まるで我々もその現場にいるかのような錯覚に陥る。

象の糞が降り注ぐショッキングな導入から、撮影のクランクアップ。ここまで1時間も経っていないのにも関わらず、この疾走感。だがこの時点で、私の目は完全にスクリーンに釘付けだった。

が、中盤になるにつれて、その熱はいい意味でも悪い意味でも冷めていくことになる。その原因が先述した「トーキー映画の登場」だ。俳優の声や音楽が実際に映像に組み込まれ、これにより映画は芸術的な側面において大きな進化を遂げた……がしかし、それによりサイレント映画は徐々に淘汰されることになってしまう。

「サイレント映画は時代の推移と共に淘汰されるべき存在だったのか否か」という疑問に関して、チャゼル監督は恐らく前者だと信じていたのだろう。サイレント映画の撮影現場における「映画野郎共による熱気」も、それは技術が未発達だった故に撮影の不自由さに映画人たちが憤慨していたから、とも捉えられる(その一方で、サイレント映画の撮影技術はむしろ現代を遥かに凌駕していた、という説も存在する)。

トーキーの発展、サイレントの衰退。当然、サイレント映画の最前線で戦ってきた人たちは大打撃を喰らってしまう訳だが、その象徴的たるシーンはまたしても映画の撮影現場だった。ある意味サイレント映画の象徴でもあった撮影現場の喧騒は消え去り、あるのは静寂と俳優のセリフのみ。

立ち位置が1ミリでもズレたらカット、音が少しでも大きすぎたり小さすぎたりすればカット、誰かがくしゃみしたり足音を鳴らせばカット……気が遠くなるほどリテイクを重ねる度、俳優も監督も皆苛立ちが貯まっていく。

無論これは現代の撮影現場においても同じだろう……その分成功した時の喜びの爆発力も大きいのだが、ほんの少し前まではあった「活気」だとか「熱量」だとか、そういったものが綺麗さっぱり無くなってしまっていることに、私は一抹の寂しさを覚えた。

映画はNoisyに、だが現場はSilentに。

このギャップもまた、全てが逆転してしまったのである。

またサイレント映画のスター的存在だったジャックやネリーは徐々に勢いを無くしてしまい、逆にマヌエルはプロデューサーとして返り咲き映画業界を引っ張っていく人物の1人になっていく。

ここから『バビロン』の群像劇たる側面が発揮されていく訳だが……人生の絶頂期を迎えていたはずのネリーや、映画業界の頂点の座を恣にしていたと思われていたジャックが、容赦無く時代の流れに翻弄されてゆく様は何とも心苦しい。

密かにネリーに想いを寄せていたマヌエルは、ネリーを再びハリウッドのスターとして復活させようと奔走する訳だが、かつてその振る舞いから「野生児」と謳われていたネリーは堅苦しい風潮に嫌気が差し暴走を始める。

貴族の屋敷にて盛大にゲロをぶちまけるネリー/マーゴット・ロビー……今作において象の糞に次ぐ衝撃的なシーンだと言えるだろう。

だが正真正銘のスター「だった」ジャックは、作中最もこの「無情な現実」を冷静に受け入れていたと言える。スターの座は永遠ではない、いつかは朽ち果てまた新たなるスターがその座に君臨するもの。

だがジャックは落ちぶれても尚、「映画業界のスター」たるそのプライドを捨てていなかったと思われる。時代の風潮に屈することなく、ただただ毅然に「プロとして」。

最終的に彼は自ら命を絶ってしまうが、その散り際もまた美しい。ホテルの部屋のドアの隙間から垣間見える浴室、その死角にて拳銃の引き金を引き……その様は切なくも息を呑むほどに美しい、彼は今作において徹頭徹尾「スター」だったと言えるだろう。

ラストシーン、50年代に移り変わりマヌエルは自らが働いていた映画スタジオ「キノスコープ」を訪れる。かの有名な『雨に唄えば』の歌唱シーンを見つめるマヌエル……かつてあのパーティー会場にて奏でられていた狂気的な音楽をバックに、現実における数々の名作のシーンが、まるで走馬灯のように流れ始める。

『イントレランス』や『月世界旅行』をはじめ、『荒野のガンマン』に『アンダルシアの犬』、『ジュラシック・パーク』や『ターミネーター2』、果てには『マトリックス』に『アバター』まで……

これが単純に、今作のテーマにあやかった「映像技術の発展」を意味するものなのか、或いは近々本当に訪れるかもしれない「映画の終焉、死」その走馬灯なのか……

解釈は人それぞれによるとは思うが、これは間違いなくマヌエルが夢見ていた「何か大きなもの、長くて重要なものの一部になりたい」という願望が叶った瞬間だ。故に彼は涙し、盛大な拍手を送ったのだろう。

さてさて、文章がかなーり長くなってしまったが……これだけは断言できる。それほどに、この映画は私にとって衝撃的だったのだ。4000文字という驚異的なボリュームとなってしまったが、正直まだまだ書き足りないぐらいだ。近々、考察記事としてまた執筆するかもしれない。

興行収入は絶賛大赤字、評判は賛否両論状態、だが少なくともこの映画は私の中で大きな革命を起こした。「私の中の」ハリウッドは、今まさに激動の時代を迎えているのである。

それではまた、次の映画にて。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?