「サプライチェーン」に必要な要素とは?

こんにちは。Kid.iAです。

妻のメルカリや子ども達へのクリスマスプレゼントの受け取りがやっと一段落した今日この頃です。

荷物の受け取りが書いてみようと思うキッカケとなった「兵站」シリーズも今日で最後です。

⬇️ 過去の関連投稿はコチラ

今回は最終回ということで、軍事視点から離れて現代の「ビジネス観点」からロジスティクス・サプライチェーンが生み出す「価値や価値基準」には何があるのか、私なりに考えてまとめていけたらと思います。

世の中に数多く存在する企業の「サプライチェーンの価値」というものは、一体どのような基準や項目をみていけばわかるものなのでしょうか。

それこそ答えは個々の企業の数だけ存在すると思うのですが、今回は「SCOR」というモデルをベースにまとめたいと思います。

「SCOR」とは「Supply Chain Operations Reference model」の略で、1957年に設立され生産管理やSCMの教育と認定資格を世界中に普及させている専門団体「APICS SCC」が提唱するサプライチェーンマネジメントのプロセス参照モデルです。

私なりに一言でいうと「こういう項目に気を付けていきましょうね」ということを参照できるモデルです。

過去投稿の「兵站の歴史」でも見てきた通り、軍事であれビジネスであれ「補給する行為」って簡単じゃないんですよね。

そして簡単じゃない複雑なものゆえに、SCORのような一つのモデルが「共通言語」や「共通指標」として、関係者当人または関係者同士の「理解を促してくれる情報」になります。

「兵站」は「情報」が重要になる。

私が情報建築家として「兵站」をテーマに選んだこともこのへんが理由の一つとなります(勿論妻のメルカリ荷物受け取りもキッカケの一つです笑)。

さて、このモデルなのですがそれこそ細かく見ようと思うとモノ凄い数の項目になってしまうため、私の主観でこれは重要だと考えた項目に絞り書いていきます。

以下の大項目2つと小項目5つです。

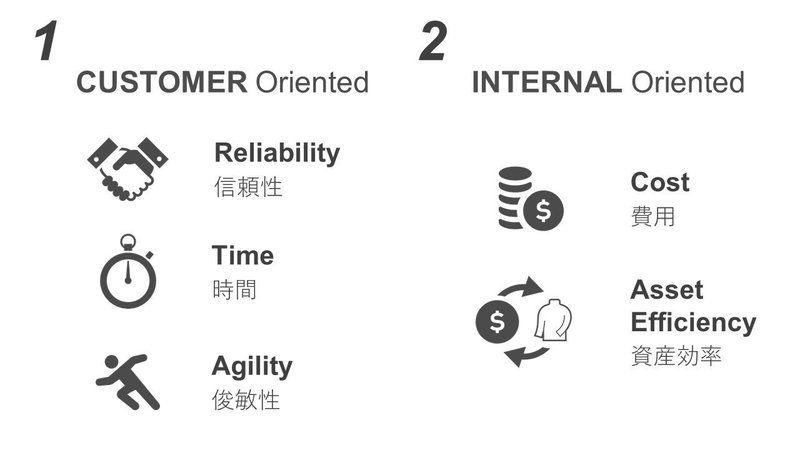

大項目として「1.顧客ベクトルの価値」「2.企業内ベクトルの価値」の2つ。

小項目としてそれぞれ大項目に紐づく形で「1.信頼性」「2.時間」「3.俊敏性」「4.費用」「5.資産効率」の5つです。

「信頼性」や「時間」「俊敏性」といったキーワードは軍事における「兵站の歴史」でも出てきましたが細かくは書いていませんでした。

また過去投稿では「費用」などには一切触れていませんでしたが、400年前や100年前の兵站にも必ず「費用」の要素があったはずです。

それでは一つずつ順に見ていきましょう。

1. 信頼性

一つ目は「信頼性」です。

「サプライチェーン」の価値を考えるときに最も基本的かつ重要な項目かもしれません。

ビジネスであれば供給先の取引相手様へ、もしくは社内のステークホルダーへ、しっかり「モノを運ぶ」ことで「信頼」を積み重ねていけます。

しかしそのためには上図に示すような項目に注意を払わないと(価値を生み出さないと)いけません。

必要なモノが、必要な数量で、必要な日時に、必要な場所へ、必要な書類を使って、損傷・欠陥もなく運ばれる。

こうして見てみると輸送における「信頼」を生むことがいかに簡単な(当たり前の)作業ではないことかがわかります。

2. 時間

二つ目は「時間」です。

皆さんもそうだと思いますが、ネットで注文したものがもう翌日に届いたりすると嬉しかったりするのではないでしょうか。(今はものによっては翌日配送が「当たり前」になってきたりもしていますが。)

販売する側の小売り業者でも人気のある(ある程度売れるとわかっている)商品はできる限り早く仕入れて売りたいと思うはずです。

例えばどんな商品でもいいのですが、製品開発をしてから商品として販売するまで上図のような工程があるとしてそれぞれの行程をこなすためには時間が必要です。

この各工程の必要時間(リードタイム)をいかに縮めることができるのか(または最適化できるのか)も重要になるということです。

3. 俊敏性

三つ目は「俊敏性」です。

前回投稿でも書いたことですがビジネスには「計画段階では読めない」様々な不確実性が存在します。

そうした「市場環境の変化」に対応するためにも、上図の項目とテキストはあくまで例ではありますが「いかに迅速にリカバリーできるか」「リスクに備えることができるか」ということは考えておく必要があります。

4. 費用

四つ目は「費用」です。

いわずもがな「モノを作ること」「モノを運ぶこと」等は無償で行うことは不可能です。

製造原価も含めていかに適正な費用で目的(補給)を実現するかが重要であり、価値を生む項目の一つと言えます。

5. 資産効率

最後、五つ目は「資産効率」です。

これは軍事用語としての兵站にはない「販売・売上資金回収」があるビジネスならではの項目だと思います。

モノを作って、運んで、売って、売上資金を回収するまで。その日数の適正化や投資効率を上げてキャッシュを創出することもサプライチェーンに求められることの一つということです。

まとめ

ここまで書いてきたサプライチェーンにおける「5つの価値(基準)」を一つ一つ考えることはビジネスを行う上でとても大切だと思います。

加えて、それらをベースに「自社の課題などと掛け合わす」ことができればサプライチェーン上のどこに課題が潜んでいるのか、そこから価値を生み出すためには何が必要なのかみたいなことも議論することができると思うのです。

冒頭でも書いたSCORの「共通言語・共通指標」としての機能を軸にして様々なアプローチが可能になるということです。

以上、前々回・前回もあわせて書いてきた「兵站」シリーズを無事に?完結です。

記事に少しでも共感頂けたなら「スキ」や「フォロー」をしていただけると嬉しいです‼️

今後の創作の活力になります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

(追記)以下、シリーズ全編をまとめています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?