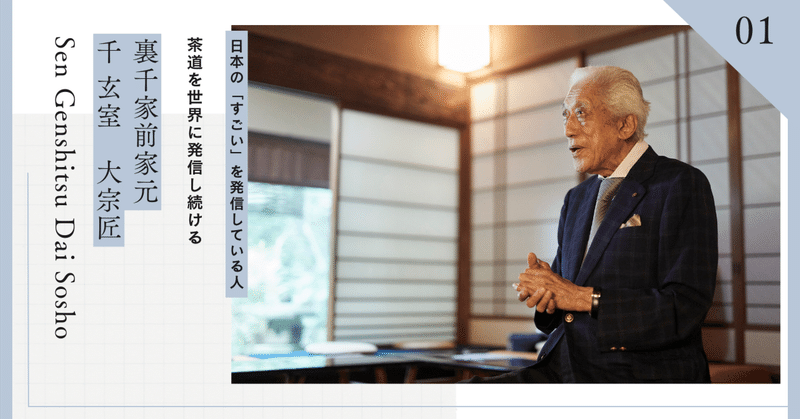

【千玄室 大宗匠インタビュー】国際性には「国内性」が大事。まずは日本を知ること

今年(2023年)4月、100歳を迎えられた茶道裏千家前家元の千玄室大宗匠。

「一盌(いちわん)からピースフルネスを」の理念のもと、70年以上にわたって、日本文化を代表する茶道を世界に発信し続けている。

2024年4月に開設する国際日本学科では、「英語で日本の文化を世界に発信する」ことを学びの軸の一つとしていますが、長年にわたり、そうした活動を実践されてきた千玄室大宗匠に、「大学で学ぶということ」「国際性」といったテーマについてお話を伺うとともに、新設される国際日本学科についてもお言葉をいただいた。

千玄室氏・プロフィール

profile

大正12年(1923年)4月、茶道裏千家14代家元淡々斎の長男として京都府に生まれる。昭和39年(1964年)、15代家元千宗室を襲名。茶道や日本文化の普及、国際交流に努め、外務省参与、ユネスコ親善大使、日本国際連合協会会長などを務める。平成9年(1997年)、文化勲章受章。14年(2002年)、長男の16代千宗室氏に代を譲り隠居名千玄室に。斎号は鵬雲斎で若宗匠時代は宗興を名乗った。

国際日本学科について思うこと

「国際性」を問うときに、「国内性」が大切になってくる

―このたび、関西外国語大学 外国語学部の中に、新たに国際日本学科を開設することになりました。軸となるのが、「日本の文化や社会についての知見を深め、それを世界に向かって発信する」という学びになります。

千玄室 大宗匠(以下、千):外国語というのは、そもそも国際性があるものです。1つの国には1つの言葉(母語)がある。そして、スペインに行ったことのない人がスペイン語を学ぶ。アメリカやイギリスに行ったことがない人が英語を学ぶ。もちろん、それでも語学は上達すると思いますが、本当に自分のものにしようと思えば、やはり学んでいる言語が使われている国に行って、現地で言葉や文化に触れないといけません。

「国際性」といったときに、相対的に「国内性」も大切になってくる。外を見るのも重要ですが、外ばかり見てたらダメだよと。その観点から、なぜ「日本文化」に関する学科をもっと創らないんだと思っていました。

―おっしゃる通りで、本学でも日本文化・社会について広く学ぶ「国際日本学科」を2024年4月に開設する運びとなりました。

千:私は今も国内外のいろいろな大学で講義をしていますが、日本人の学生に、能楽を観たことがある人、浄瑠璃を観たことがある人、歌舞伎を観たことがある人、茶道を知ってる人って尋ねるのですが、ほとんどの人が鑑賞したことがないし、体験したこともない。

国際性とか言うけれども、その前に「あなたは日本のことをどれだけ知っているのですか?」と尋ねても、ほぼ何も知らない。特に国際的な場では、相手のことをよく知るのはもちろん、自分のことをよく理解し、それを相手に伝えることが大切です。

―国際日本学科では、日本の伝統文化から現代のポップカルチャーまでを幅広く学びます。例えば、伝統芸能の演者の方を講師としてお招きする予定だったり、お琴の先生なんかもいらっしゃいます。

千:いいですね。私は各国でいろんな芸能、芸術に触れてきましたけど、伝統文化を理解することがその国の理解にもつながっていく。それと文化的な背景を知り、自分なりの審美眼を磨くことで、対象に対しての「疑問」や「答え」が出てくる。それが大事なのですよ。そういう教育が必要です。

そして、その伝統文化のcontinuity、継続していった先にある現代の文化についても学ぶ。そんなこれまでにない新しい学科の基をぜひ築き上げてください。期待しています。

―ありがとうございます。国際日本学科では、その学んだものを英語で世界に発信していくことを特色の一つとしています。

千:発信する際に、自分が日本のものをきちんと説明できる、あるいは(対象となる文化の)仕草だけでもできるというのが大切なのですね。ツールとしての英語を身につけるとともに、日本の文化を知ったり、自分の技術を習得したりし、それを世界で発信していく。これが真の国際性だと私は思います。

私は100歳になった今も世界を飛び回っていますが、世界各国のあらゆるところに日本人がいます。会社の出張で現地に住み込んでいる人、途上国に行って農業や井戸の掘削などを指導する人、お医者さん、看護師さんなど、自分で培った技術、知識を活かして世界で活躍されているわけですね。関西外国語大学の国際日本学科にも、ぜひそのような人材を育ててもらいたいです。

需要が高まっている外国人への日本語教育

千:一方で、外国で日本語を学ぶ人が増えています。特にこのごろは、東南アジアが多くなりましたね。関西外国語大学にも留学生の方はたくさん来られているのですか?

―コロナ禍で留学は派遣も受け入れも一時的にストップになっていたのですが、2022年春学期に本格的に再開。2022年度実績で、約960人の外国人留学生を受け入れました。

千:留学生たちは日本語はもちろん、日本文化を学んでいるのですか? 大丈夫ですか?

―留学生を対象としたASP(Asian Studies Program)という学科があり、その中で日本語についても学んでいます。国際日本学科では、日本語教員をめざすことも可能で、ASPで教えられていた日本語の先生などが指導に当たる予定です。

千:外国の方に日本語を教えるのは、難しいですからね。私がよく行ってるアジアの大学だと上海の復旦大学と、北京外国語大学がありますが、日本語を学んでいる学生が少なくありません。

北京外国語大学で日本語を学んでる人たちが、お茶をやっているのですけれど、彼らを日本に連れてきたら、反対に向こう(外国の方)から「お茶をどうぞ」と勧められることもある。だから、日本の伝統文化といっても「悠長にしていたら外国に全部取られてしまうよ」って私は警鐘を鳴らしているのですけどね。そうした視点も忘れずに、「日本の文化を世界に発信する」という学びを実践していただければと思います。

大学では専門性とともに人間力、人生観を磨いてほしい

「自国のことをよく知って、国際的なものを身につける」と語る大宗匠に、それを実践していく上で大切なことは?と質問を投げかけてみると、「世界中どこ行っても通るのは、大きなハートですよ」と答えが返ってきた。

千:人を引き寄せるような人間性。これを学ばないと。どれだけ語学ができても、包容力がなかったらダメです。ハート・ピースフルネス。それが根底にないといけません。

今はインターネットをはじめ、いろいろな情報が交差しすぎているので、本当に必要なものを整理する必要があると思います。「国際性」の話と同じで、外ばかり見るのではなく、自分自身を深く見つめ直す必要がある。高校までは多少自由奔放でもいいですが、大学に入ったらそうした視点をもって、自分の人間性・価値観を、選んだ学科によって磨き、高めていかなければならない。

―専門性を養うのは当然として、人間性を磨き、自分なりの価値観を育めと。

千:そうです。そのためには真剣に勉強をしなければならない。国際日本学科だと、英語や日本のこと、文化や社会のこと、いろいろなものを組み合わせて学ぶわけでしょう。

私たちの時代はね、中学生のときに論語の「学びてときに之を習う亦説ばしからずや(まなびてときにこれをならうまたよろこばしからずや)」というのを先生方から嫌っていうほど言わされました。

「学びてときに之を習う亦説ばしからずや」の意味

勉強したことを機会があるごとに繰り返し復習すれば、次第に理解が深まり、自分のものとなる。なんと喜ばしいことではないだろうか。

千:学んだことを繰り返し習う。知ったかぶりをしない。文化を学ぶ上でも大切ですけれど、語学の勉強も、まさにそうでしょう。

(第二話につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?