ポッドキャストやWEBマガジンなどで、東吉野村の魅力を世界に発信!

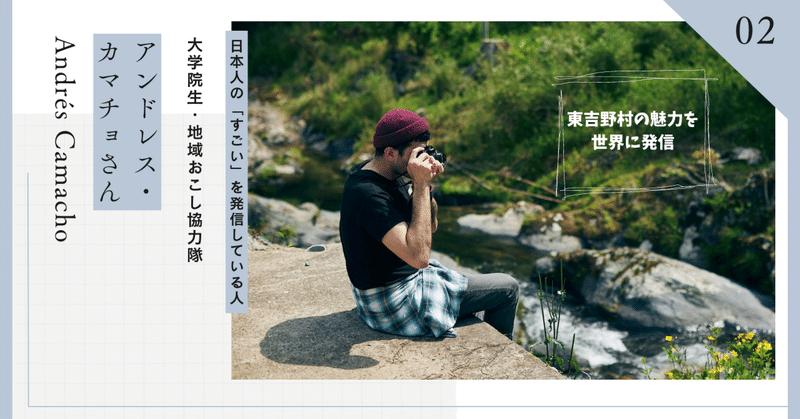

2021年の12月から奈良県吉野郡東吉野村の地域おこし隊として活動し、東吉野村の魅力を世界に向かって発信しているアンドレスさん。

この記事では、そんな「村の魅力を世界に発信する」アンドレスさんの具体的な活動内容についてご紹介します。

奥大和ラジオをポッドキャストで発信

具体的な情報発信活動のひとつとして、OKUYAMATO RADIO(奥大和ラジオ)をポッドキャストを使って自宅から配信している。

―どういった情報発信をされているんですか。

アンドレス:月1回の配信で、海外のリスナーが知りたいことを募り、僕が村の人にインタビューした情報を伝える。例えば、村の歴史だったり、現在の生活の様子とか、いろんな角度から東吉野村のことを紹介する。

―具体的にどういった話をされているのか、一例を教えていただけますか。

アンドレス:例えば、高見の郷(千本のしだれ桜で有名)を紹介したときは、源義経と静御前がいっしょに吉野山の千本さくらに行った話をして、けっこう評判よかった。番組はYouTubeにUPにしてるので、よかったら見てください!

▲アンドレスさんが上で紹介した源義経、静御前のエピソードとともに「高見の郷」を紹介した動画

田舎暮らしの情報を発信するWEBマガジンをローンチ

情報発信の媒体として、オリジナルの雑誌をつくりたいと考えていたアンドレスさんだが、先行してWEBマガジンを立ち上げた。

WEBマガジン『ときどき 百姓』

村について 文学と写真のルーラルマガジンです。

このマガジンは、現代の日本の「村」の暮らしと、メキシコの「村」の暮らしを今の歴史としてドキュメントしています(以下略)

アンドレス:rural(ルーラル=田舎)と銘打ちましたが、都会に対しての田舎の生活を発信するマガジンということです。僕自身も書いたし、編集者として関わって、東吉野に住む、いろんな人に協力お願いした。

―どんなコンテンツがあるのか教えてください。

アンドレス:読み物(小説、エッセイ)と使い切りカメラのプロジェクトが主なコンテンツで、後者は協力してくれる村の人に「写ルンです」(使い捨てカメラ)を渡して、村での日常生活などを撮ってもらうというものです。

それとは別に、フォトグラファーの西岡潔さん、福井孝尚さんが撮影した吉野の写真も載せてます。あと、僕の写真も。それと、日本人を含むメキシコ在住の三名のフォトグラファーの写真も掲載。日本の吉野と、メキシコの地方の日常生活の「今」を伝えてもらってる。

―読み物の方はどんな感じでしょうか。

アンドレス:百姓に関するテキストとして、図書館キュレーター、古代地中海史研究者、社会福祉士の青木真兵さんと僕がエッセイを書いた。真兵さんの奥さんの青木海青子さんには小説「ひなかの蛍」を書いてもらった。お二人は東吉野で、自宅を改装して人文系私設図書館 「Lucha Libro」(ルチャリブロ)を運営されてる。実は、僕の家からもけっこう近い。

「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」とは

人文系私設図書館ルチャ・リブロは、図書館、カフェ、パブリック・スペース、研究センターなどを内包する、大げさにいえば「人文知の拠点」である。蔵書は歴史や文学、思想、サブカルチャーといった人文系の本を中心としており、「役に立つ・立たない」といった議論では揺れ動かない、そういう一点を常に意識している。話をガシガシ先に進めるというより、「そもそもさぁ…」とはじまりに立ち戻るような、その始点自体が拠って立つところをも疑問視するような、そんなところ。

アンドレス:それと、僕の小説も掲載してる。「Flores de sombra」っていう幻想的な儀式と山の地形に関する話で、『ときどき百姓』に4回にわたって連載する予定です。

WEBマガジンに続き、雑誌も完成

WEBマガジンの開設に続き、2022年11月1日に『ときどき百姓』の第一号がリリースされた。

年に4号発刊される予定で、日本国内は無料で配送してもらえる。

※以下からお申し込みください。

―雑誌のタイトルにもなっていますが、「百姓」へのこだわりはどういったところから来ているのでしょうか。

アンドレス:日本の方に「百姓」の意味を訊ねると、「農民のことを指す」とう答えがほとんどで、どちらかというと農民を軽蔑する呼び方と答える人もいます。でも、もともと「百姓」というのは農民のことだけを意味する名前じゃない。それを指摘したのが、歴史家・網野善彦です。

百姓は「ひゃくせい」とも読み、「百」は「たくさん」、「姓」は豪族が氏(うじ)の下につけた称号のこと。だから、百姓は大昔は「もろもろの姓を有する公民」の意味やった。その後、「一般人民」とか「庶民」の意味になって、中世頃より、百姓は農民の意味になった。

―「百姓」は単に農民のことを指す言葉ではないと。

アンドレス:うん。文字(百姓)の意味は、「100の名前」なんで、いろいろな可能性がある思う。例えば、東吉野に住んで畑とかしてる人のことを「農家」ってみんな言うけど、農作業だけしてるわけじゃない。

普通に会社で働いたり、ネットで仕事したり、いろいろ。だから、ほんとは「農家」じゃなく「百姓」という言葉使った方がいいと思う。

―その地域コミュニティを支える人たち=「百姓」の多様性、可能性に託すという思いも込めて、『ときどき百姓』というネーミングにされた感じでしょうか。

アンドレス:うん、そんな感じ。あと、歴史っていうのは中央政権から見て記録されたものが中心だと思う。でも、例えば江戸時代とか明治時代に、幕府とか国の中でどういったことがあったとか、大きな話は出てくるけど、その時々も地方の村で、そこに住んでいた人の営みがあった。

それは東吉野村だけじゃなく、日本各地にあったと思うけど、その記録はなかなか表に出てこない。そういうのを発信していけたらと思って。

―宮本常一の『忘れられた日本人』みたいな。

アンドレス:そう。中央のカウンターとしての地方、そこでの人々の生活を深く知れたらと思って。それと、母国のメキシコにもそういう地域がたくさんあって、その比較もしようと考えて、メキシコ在住のフォトグラファーにも参加してもらってる。

忘れられた日本人とは

柳田国男・渋沢敬三の指導下に、生涯旅する人として、日本各地の民間伝承を克明に調査した著者(一九〇七~八一)が、文字を持つ人々の作る歴史から忘れ去られた日本人の暮しを掘り起し、「民話」を生み出し伝承する共同体の有様を愛情深く描きだす。「土佐源氏」「女の世間」等十三篇からなる宮本民俗学の代表作。

アンドレス:あと、奈良県の天理とか山添の人とかも次号から寄稿してくれることになった。写真とテキスト。いろいろな村、町の「いま」を発信できたらと思う。

―ちなみに、タイトルの「百姓」の前に「ときどき」が付いているのは?

アンドレス:なんとなく面白いかなと思って(笑)。僕もずっと東吉野じゃなくて週末は大阪やし。それもあるから、「ときどき」ってあっていいかなと思って、付けた感じ。

東吉野に映画館をつくりたい!

東吉野村は、もともと小川村・高見村・四郷村の4つの集落が合併してできた村だ。ただ、各コミュニティ同士の間には文化的な交流が図れるようなスペースはない。

そうした各集落の人たちが集まれるような「文化的な場」を創出できればというのがアンドレスさんの思いだ。

―具体的な施設のイメージって、あったりするんですか。

アンドレス:映画館つくりたいけど、エンターテインメントという側面もあるけど、どっちか言うと僕は村のこと勉強したいから、勉強したことをそこ(文化センター)に置いとけるようなのにしたい。

―資料館的な感じですかね。

アンドレス:うん。例えば、「シン仮面ライダー」を観るための映画館じゃなくて、村で作成したドキュメンタリーを見れるようなところとか。もうちょっと村のことちょっと守りたい。守りたいというか、わかるようになりたい。

―地域おこし協力隊として、村の情報を発信するコンテンツの制作も手がけるし、そうした情報をリアルに発信する場も設けたいと。それが村の人たちが交流できるような場にもなったら、という思いがあるわけですね。

アンドレス:うん。それで、実は狙ってる建物がある。それが、これ。

アンドレス:東吉野村役場からも徒歩圏内で、村の中心だから。もとは旅館だったところで、現在は空き家になっている。

―なんか「千と千尋」とかに出てきそうな雰囲気ですね。

アンドレス:そうそう。いい感じでしょ。

※第3話につづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?