「頭の回転が速い」とはどういうことか?

よく、人との会話などで「頭がの回転が速い」という表現が登場する。

「あの人は頭の回転が速い」のような使われ方が多い。

でも実際のところ、その人の頭がクルクル回っているわけではないし、中を覗いてみても、たぶん脳もクルクル回っているわけでもない。

だからなんらかの状態や行動を指して比喩的に「頭の回転が速い」と表現しているということになるのだけど、では一体、それは何を指しているのか。

最近このテーマについて、何人かと話す機会があったので、ひとまずの結論を残しておこうと思う。

言わずもがなだけど、これはあくまでもぼくなりの結論だ。

早速結論を言ってしまえば、「頭の回転が速い」とは、「AとBという別々の事象を、結びつけるまでの時間が短い」ということなのではないか。

ちなみに、一応断っておくと、このnoteでの「頭の回転が速い」と、それと近い文脈で使われる「地頭が良い」とか「コミュニケーション能力が高い」とかは、また別物だ。

個人的には「地頭」とか「コミュニケーション能力」とかの方がもっとその人の性質の広い範囲(時間軸の長さや能力の対象という意味も込めて)を指すと思っている。

あとそもそも頭の回転は「速い(遅い)」という形容詞が付くのに対して、地頭は「良い(悪い)」で、コミュニケーション能力は「高い(低い)」と、形容する軸が違う。

ということで、このnoteでは、「頭の回転が速い」という言葉に対してのみの、ぼくの個人的な考えを綴っていく。

閑話休題。

繰り返すと、「頭の回転が速い」とは、「AとBという別々の事象を、結びつけるまでの時間が短い」ことを指すように思う。

当たり前だけど、Aという事象とBという事象があったとき、それらは別物である。

ただ一方で、一部には共通点もあるかもしれない。

例えば、カレーパンとアンパンがあったとき、それらは究極的には別物ではあるけど、食べ物のジャンルにおいては「パン」という共通点を持つ。

このとき、「あ、カレーパンとアンパンはどちらもパンの種類だ!」と気づくのが速いことを、「頭の回転が速い」と呼ぶ気がする。

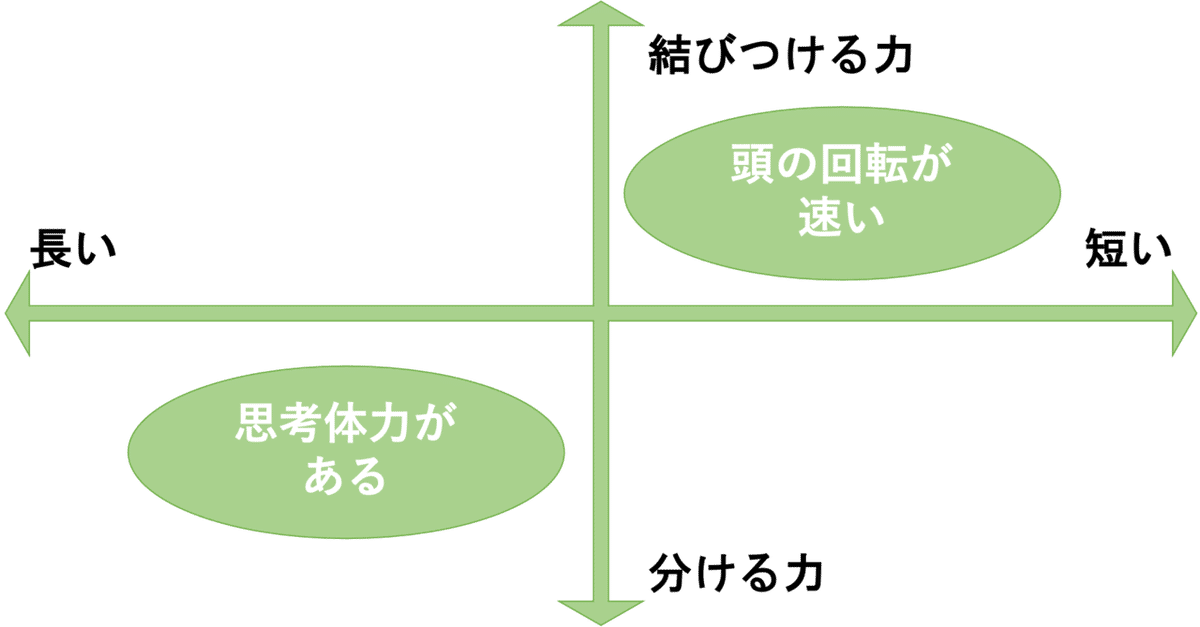

ぼくはこの共通点を見つける力を、最初の図では「結びつける力」と書いた。

少し別の言い方をすると、「抽象化力」と言い換えてもいいかもしれない。

あと他の具体例を挙げるとすると、「頭の回転が速い」っていう言葉が使われるのは、例えばなんか鋭いツッコミを咄嗟にしたときだと思うのだけど、これもさっきの説明に当てはめるとすると、

Aという出来事が目の前で起こっていて、そこにある本質的な要素を抽出して、自分の引き出しの中にあり、且つAと同じ要素を持っているBを引っ張り出してきて「お前はBか!」とツッコんでいる、ということになる。

ただ一方で、「共通点」があれば「相違点」もあるわけで、しかも突き詰めれば、AとBは絶対に別物であるのだ。

ということは、「頭の回転が速い」だけでは見えない、何かがあるはず。

そこで「頭の回転が速い」と対極の位置に置いたのが「思考体力がある」という表現。

この言葉は、社会派ブロガーのちきりんさんのブログからお借りした。

「思考体力」の定義もちきりんさんのブログからそのままお借りすると、「長時間、考えても頭が疲れず、考え続けられるアタマの体力」である。

例えば、「Twitterのフォロワーを増やすこと」と「Instagrmのフォロワーを増やすこと」は同じだ、という言説があるとする。

たしかに、フォロワーの求めることを想像してフォロワーに喜んでもらう投稿をするところとか、継続的にコンテンツを投稿することが大事とか、「SNSの運用」という点において、共通するところは多いのかもしれない。

ただ、じゃあTwitterのフォロワーが多い人が全員Instagramのフォロワーが多いかと言われればそうではないし、逆もまた然りだ。

それはもしかしたら、フォロワーが活発に動いている時間帯の違いなのかもしれないし、求められる投稿のテイストなのかもしれない。

つまり繰り返すと、どれだけ共通点が多かろうと、突き詰めると絶対に両者は別物なのだ。

ぼくはこの別物であるところが具体的にどう別物なのかを理解する力を、「分ける力」と表現した。

「具体化力」と、言い換えてもいいかもしれない。

そして多くの場合、その違いにすぐに気づき、そして理解することは難しい。

実際に手を動かしてなんらかの結果が返ってきて、それをもとにまた新たな手を考えて、試しての繰り返しで、少しずつその対象物特有の情報を得ていく。

それには我慢強さと、そして実際に手を頭を動かすなかで、どんどんと対象物に対する解像度を上げていく能力が求められる。

ちきりんさんはこれらを総称して、「思考体力」と表現したとぼくは解釈している。

最後に、一応補足しておくと、今回、少しわかりやすさのために左下に「思考体力がある」を置いたけど、別に「具体化」までの時間は過程でしかない。

だから、言ってしまえば、時間が短いに越したことはない。

大事なのは、どれだけ「分けられるか」だ。

ただ、「結びつける」よりも「分ける」ことの方が工数がかかることが多いから、結果的に時間も長くなるという捉え方の方が、今回の4象限において「思考体力がある」という表現ををお借りするにあたっては、実態に促している感じがする。

あと、これはもちろんだけど、「頭の回転が速い」と「思考体力がある」は、1人の人間の中で両立できるものである。

もちろん、多少の得意不得意はあるだろうけど。

ということで、まとめると、「頭の回転が速い」とは、AとBそれぞれの中にある共通点を素早く結びつけられる力のことなのではないだろうか。

また、別の能力である「思考体力」とは、じっくり時間をかけて(でも)、AとBそれぞれの相違点を見つけたり、AやB特有の性質を見つけたりすることなのかもしれない。

そして両者の能力は、両立が可能であるし、逆に人によっては得手不得手もある。

異論反論は、めちゃくちゃ受け付けるぜ。

・・・

最後に、最近、いまぼくが働いている会社にて、経営陣にインタビューさせてもらって記事を書きました。

最近ぼくはこんな仕事してますって近況報告も兼ねて、URLをはっておきます。

興味そそられた記事があれば、ぜひ読んでください!

最後まで読んでいただいて、ありがとうございます!!!すこしでも面白いなと思っていただければ「スキ」を押していただけると、よりうれしいです・・・!