【タンクローリーの特性🔥】移動タンク貯蔵所の重要事項まとめ🌟:乙種第4類危険物取扱者試験対策 No.41

復習を大切に👍

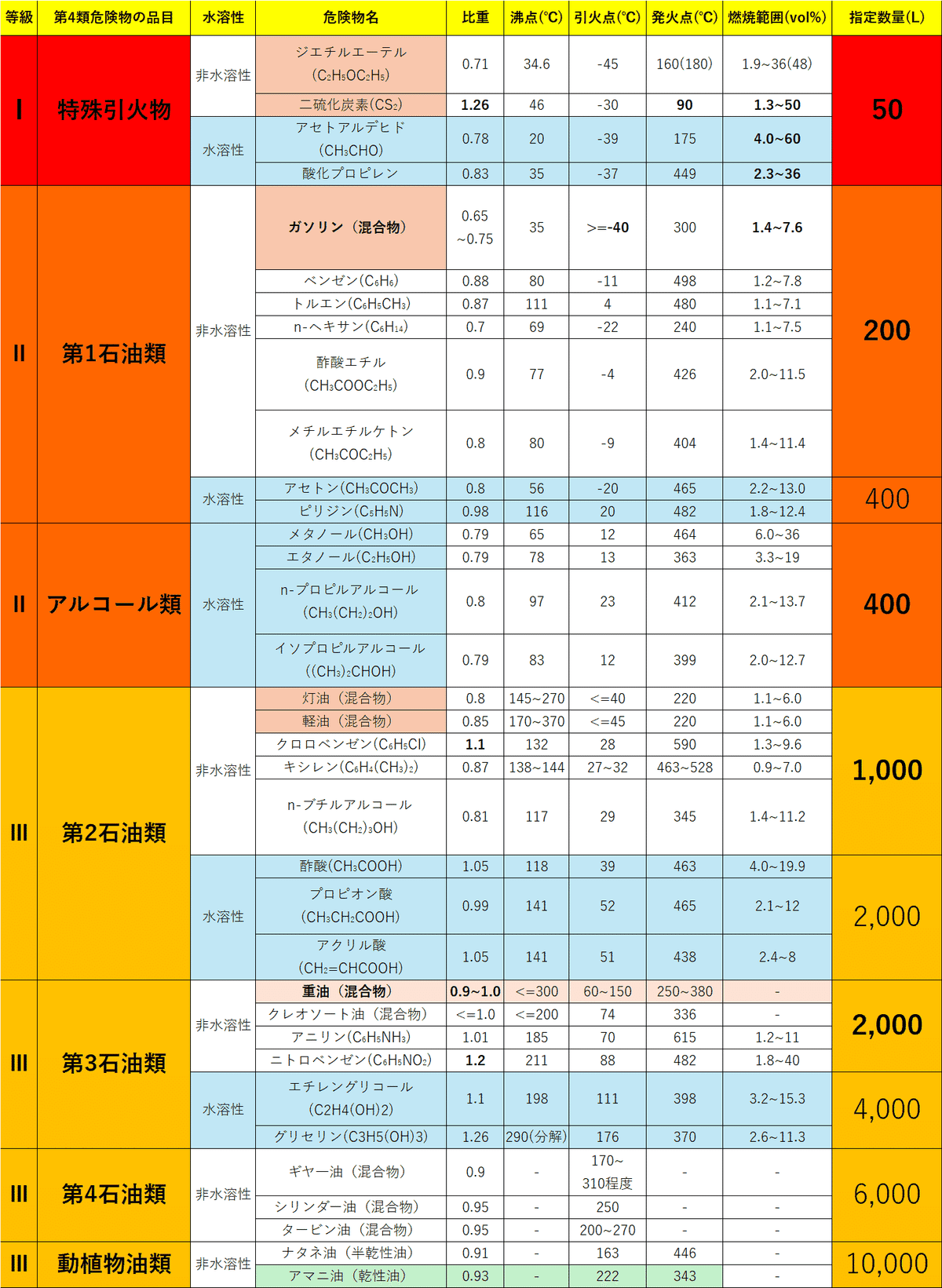

第4類危険物の区分🌟

第4類危険物の概要は、以下の通りです。

これは、最優先で暗記すべき事項です。

なお、以下にまとめる表において

上にある油類のほうが危険性が高い

(下にある油類のほうが危険性が低い)

という認識でお読みいただけると幸いです!

※危険等級と指定数量もセットで覚えましょう!

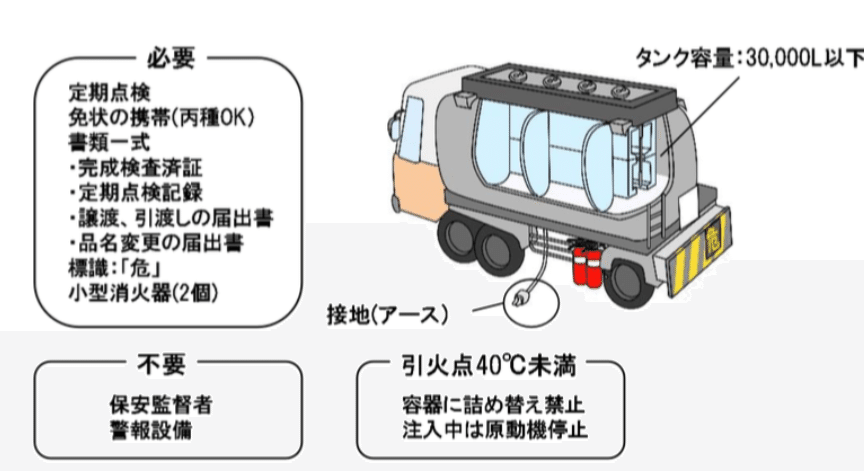

移動タンク貯蔵所とは?

移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンク

において、危険物を貯蔵・取り扱う施設です👍

保有距離:不要

保有空地:不要

移動タンク貯蔵所の重要事項まとめ

・タンク容量は、30KL以下とすること

・タンクの内部は、4000L(4KL)以下ごとに

「間仕切板」で完全に区切ること

・移動タンク貯蔵所の上部に、マンホール部分を

保護するための「防護枠」を設けること

・移動貯蔵タンクの上部側面に

「側面枠」を設けること

・移動タンク貯蔵所を屋外に常置する場合は

防火上安全な場所であること

・移動タンク貯蔵所を室内に常置する場合は

耐火構造または不燃材料で作られた

建造物の1階とすること

それでは、試験対策を見据えて

重要な分野を復習していきましょう!

【復習】消火設備の概要🚒

今回は、消火設備の概要として

設備の種別と該当する消火設備を整理します。

消火設備の設置義務として、危険物を取り扱う

製造所等には、消火設備の設置があります👍

消火設備の種別は、第1種~第5種までの

5つに種別されていることを確認します。

第1種:○○消火栓設備

例)屋外/屋内消火栓設備

第2種:スプリンクラー設備

第3種:○○消火設備

水蒸気消火設備、水噴霧消火設備

泡消火設備、不活性ガス消火設備

ハロゲン化消火設備、粉末消火設備

第4種:大型消火器

第5種:小型消火器

小型消火器、水バケツ、水槽

乾燥砂、膨張ひる石

【復習】消火の困難性による区分

消火の困難性に基づいて、製造所等を

3つに区分していますので、以下で確認します。

そして、この消火困難性に基づく区分に応じて

最低限設置する「消火設備の種別」が

定められていることも併せて覚えましょう💚

著しく消火が困難な製造所等

この場合、最低限設置する消火設備の種別は

「第1種:○○消火栓設備

第2種:スプリンクラー設備

第3種:○○消火設備、のいずれか一つ」と

第4種:大型消火器

第5種:小型消火器等になります!

消火が困難な製造所等

第4種:大型消火器

第5種:小型消火器、水バケツ、乾燥砂

それ以外の製造所等

第5種:小型消火器等(水バケツ、水槽等)

消火設備の種別等が決まっている製造所等✨

それでは、以下に消火設備の種別や数量が

決めれらている製造所等をまとめます。

地下タンク貯蔵所

第5種消火設備を2個以上

移動タンク貯蔵所

自動車用消化器(第5種消火設備)を

2つ以上設置すること

電気設備に対する消火設備💡

電気設備がある場所の面積100㎡ごとに

消火設備を1個以上設置することになります。

具体的な数値も一緒に覚えていきましょう!

それでは、復習したいポイントを確認して

今回の内容は、以上とさせていただきます。

【復習】保安距離について✨

「保安距離」とは、製造所等と保安対象物

との間に設置すべき距離のことです。

保安距離が必要な製造所等🏭

保安距離が必要な製造所等は以下の通りです!

製造所

屋内貯蔵所

屋外貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

一般取扱所

保安対象物と保安距離💚

それでは、以下に「保安対象物と保安距離」

について、数値と一緒に整理していきます。

特別高圧架空電線

(1)使用電圧7000V超過35000V以下

⇒3m以上

(2)使用電圧35000V超過

⇒5m以上

同一敷地外の一般住宅

⇒10m以上

※「じゅうたく=10」と覚えちゃいましょう!

高圧ガス等の施設

⇒20m以上

学校、病院、劇場

⇒30m以上

重要文化財等に指定された建造物🌟

⇒50m以上

※重要文化財ですから1番保安されるべきです。

保有空地について

保有空地とは、製造所等の範囲に

確保すべき空地のことになります。

この空地内に、物品を置いてはいけません。

保有空地が必要製造所等🏭

製造所

屋内貯蔵所

屋外貯蔵所

屋外タンク貯蔵所

一般取扱所

+

簡易タンク貯蔵所(屋外に設置するもの)

移送取扱所(地上に設置するもの)

製造所の保有空地の幅

・指定数量の倍数が10倍以下の場合

→3m以上

・指定数量の倍数が10倍超過の場合

→5m以上

資格勉強という手段を有効活用したい💖

私の趣味の1つである「資格勉強」という

手段を活用して、これから本格的に突入する

社会人生活をより良い時間にしていきたいです🌈

大切なことは「目的」と「手段」を明確に

区別して、取り組むことであると思います。

要するに、試験に合格し、資格を取得することが

目的ではないということです。

資格勉強という手段を講じて、仕事に繋がる

学習を効率良く進めていくことが本望です!

私がこれから学習していく危険物取扱者乙4は

危険物取扱者試験のなかでも需要が高い資格

であると言われることが多いです。

なぜならば、危険物取扱者乙4は、さまざまな

職種や職場で需要が高く、転職や就職の

際に有利に働きやすい資格であるからです👍

なお【乙種第4類危険物取扱者試験対策】

向けの投稿を作成する上で、以下の3点には

あらかじめご了承いただけますと幸いです。

①会社の守秘義務を徹底して遵守すること

②参考資料の適切な引用を心がけること

③収益化をせず、趣味として継続すること

毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき

なるべく早く受験&合格を目指します🔥

今後も、私と一緒に乙種第4類試験対策

を進めていくことにしましょう💖

危険物に関する諸法令🌟

本日のアウトプットはここまでとします!

社会人生活も始まり、大学生の頃と

比べて、相対的に可処分時間も少ないですが

毎日30分でも継続できるように精進します!

第4類危険物取扱者試験の試験科目📚

危険物乙4の試験科目は、以下にまとめた

「危険物に関する法令」

「基礎的な物理学及び基礎的な化学」

「危険物の性質並びにその火災予防及び

消火の方法」の3つとなっています🔖

そして、この試験時間は2時間であり

問題構成は、法令についての出題が15問

それ以外の2つ(化学基礎、危険物の性質等)が

各10問の計35問出題される試験となります。

そして、5つの選択肢の中から解答を1つ選ぶ

マークシートでの回答になっているのです!

乙4の合格ライン

合格するためには、科目ごとに

60%以上の正答率が必要となります👀

つまり、1科目でも60%に達しなければ

試験に合格できないことになります。

<試験構成と最低ライン>

法令:9/15問

化学基礎:6/10問

性質・消火:6/10問

合格率からみる難易度

試験実施状況(3月) - 一般財団法人

消防試験研究センターによれば

危険物乙4の合格率はおよそ30~40%です👀

これは、難関として知られてい

る危険物甲種とほぼ同等の合格率なのです💦

その一方で、乙1~3類、5類、6類の合格率が

60%台くらいですので、この数字をみても

乙4の合格率が低いことがわかります。

なかなかチャレンジングな試験ですね👀

本投稿作成における参考資料

これらの資料をベースに、今後も乙種第4類

危険物取扱者試験対策を進めてまいります!

おすすめマガジンのご紹介🔔

今後、さらにコンテンツを

拡充できるように努めて参りますので

何卒よろしくお願い申し上げます📚

最後までご覧いただきありがとうございました🌈

まだまだ浅学非才な私ですが

noteという最高の環境を活用して

日々、成長できるように精進します🔥

アウトプット前提のインプットを体現する

ことができるのは、本当に有意義であると

思いますし、成長の記録としても残るので

非常にやりがいを感じています。

社会人になってもnoteはなるべく

継続していきたいことではありますが

あくまで趣味としての取組みになりますので

優先順位を大切にして活動していきます!

お気軽にコメント、スキ&記事の共有

そして私のアカウントをフォローして

いただけると大変嬉しく思います✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?