精神科医から見る患者、UXデザイナーから見る患者

こんにちは、株式会社CureAppデザイナーの小林です。精神科の医師ですがデザインが好きすぎてデザイナーとして働いています。

立場が変わると今まで見てきた景色が変わり、新しい発見に出会うことができます。精神科医として十数年患者と向き合い続けていますが、治療プロダクトのデザイナーとして改めて患者を眺めることで、いかに自分が患者の一側面しか知らなかったかを痛感しました。

精神科医として見る患者とUXデザイナーとして見る患者。どのような違いがあるのでしょう?個人的な見解なので一般化するには不十分ですが、医療に関わりたいデザイナー、デザインに関わりたい医療者にとって響く情報になるよう書いていきます。

精神科医から見る患者

まずは精神科医視点です。精神科診察のフローはとてもシンプルで、目の前の患者を診断し、治療することに尽きます。ひとりの患者の診察が済んだら次の患者を診断し、治療します。基本はこの繰り返しであり、その過程に膨大な量の選択肢が存在しています。

精神科医は診察や検査を通じ、患者の心理的な状態だけでなく、身体的、社会的な状態についてもさまざまな側面から情報収集します。それらはやみくもに聞き出されるのではなく、診断と治療という明確な目標を持ったかたちで聞き出されていきます。

訴えの内容も話し方もまったく違うそれぞれの患者からいかに情報を聞き出し、いかに患者のニーズに合った診断と治療に高い精度でたどり着けるかは精神科医の腕の見せどころです。

このプロセスを繰り返すことにより、精神科医の脳内には多くの患者で形成された診療経験のリストができあがります。そしてこのリストが患者に対するイメージの総体となります。たとえば「うつ病の患者」をイメージする際、これまでのうつ病の治療経験からマジョリティとなる患者群を思い浮かべたり、例外的な治療経過をたどった患者の情報を引き出すことができます。この記憶のストックがあるため、架空の患者ペルソナを一瞬で作れたりもします。

そして経験から得た情報だけでなく、文献に基づく統計的なデータも利用します。データに裏付けされた治療法を導入することで治療を補強し、その治療経験からさらに精度の高いデータを作ることができるのです。

このように精神科医はひとりの患者について多面的な理解を試み、多くの患者と接することで疾患全体の理解を深めることができます。しかしこれらはあくまで「診察室内で得られる、診断と治療に関連する情報」がほとんどです。

この情報がいかに患者のすべてを物語っていないかを、デザイナーになって思い知らされました。

UXデザイナーから見る患者

治療プロダクトデザインのゴールは、プロダクトを適切に使用してもらい、患者の抱える課題を解決することです。医師が患者個人の疾患と向き合うのに対し、デザイナーは患者全体の傾向を探索します。そして診断と治療ではなく、患者の生活と行動に重点をおいて分析します。

たとえばうつ病に対するプロダクトをデザインする場合、うつ病の診断はすでに医師によってなされているものと仮定します。そしてうつ病に罹患することで生活にどのような課題が生じるか、その課題を解決するためにどのような行動パターンに介入することができるかを探索します。

この過程で医師や患者、その家族などできるだけ多くの人にインタビューや観察を行い、患者の現状をできるだけリアルな形で把握することが常套手段です。しかし、インタビューをした一人の患者のための解決策を考えるのではなく、得られた情報から最も多くに当てはまる課題と行動パターンを導き出し、どのようにプロダクトに実装するかを考えます。

このあたりの思考が医師との大きな違いです。

診察を生業としている医師と比べて、どうしてもデザイナーによる調査は時間も機会もかなり限定されるため、把握できる情報量は医師より少なくなります。しかし、デザイナーならではの手段により、医師とは異なる側面から患者を理解することができます。

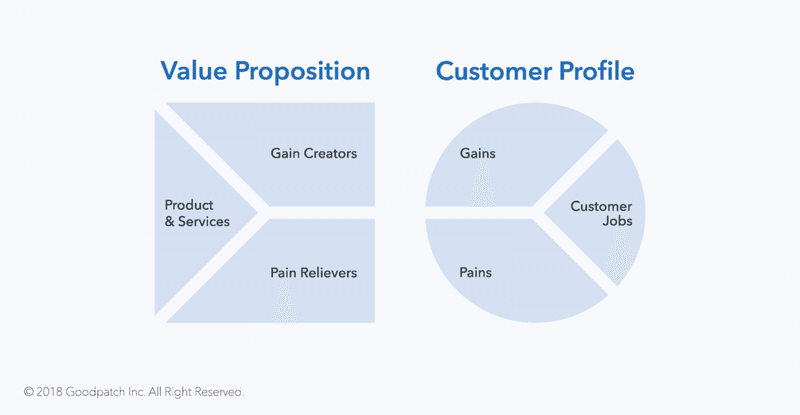

たとえば医師は、Value Proposition CanvasやCustomer Journey Mapのような手法を使うことはありません。これらの手法により、デザイナーは生活の課題と行動の傾向を可視化し、プロジェクト内で共有することができます。

https://goodpatch.com/blog/value-proposition-canvas

https://www.lucidchart.com/blog/ja/how-to-build-customer-journey-maps

また、医師は患者の毎日の行動に寄り添うことができませんが、デザイナーはプロダクトを通じてそこに介入しようとします。

たとえば肥満の患者に対して、医師はウォーキングの意義を教育し、提案することができます。一方デザイナーはさらに一歩踏み込み、どうしてウォーキングは続かないのか、どうすればウォーキングを習慣化できるかを徹底的に検討し、その解決策をプロダクトに実装することができるのです。

精神科医が診察室の中の情報のエキスパートであることに対し、デザイナーは診察室の外の課題により高い関心を向けることができます。もちろん往診などで診察室の外に出向く医師も大勢いますが、治療のための患者の理解と治療プロダクトデザインのための患者理解は異なるものと実感しています。

医師とデザイナー共通の視点

精神科医師とUXデザイナーの視点の違いについて考えてきましたが、共通する視点も多くあります。

ひとつは患者の経済状況です。治療とお金は切り離すことができず、経済状況により生活の内容は大きく変わります。新しい治療がたとえ絶大な効果を発揮したとしても、値段が高すぎれば受けられる人は限られてしまいます。

医師もデザイナーも患者個人の経済状況に直接介入することは難しいですが、常に意識している課題です。

もうひとつは当然ですが、患者の生活の質の改善です。医師は診断をして薬を出すことが仕事ではなく、患者の生活の質をいかに上げられるかが使命です。デザイナーもまたプロダクトが売れさえすればいいのではなく、可能な限りデザインを最適化することで、生活の質の改善に貢献できることを望みます。

医師とデザイナー、究極のゴールは共通しており、それぞれ違うプロセスで解決策を思考することができます。ここにはこれからの大きな可能性を感じさせます。

互いの視点を尊重したい

医療とデザインの経験を重ねる中で、私自身はデザインの視点を自分の医療に活用し、反対に医療の視点からデザインを考察できるようになってきました。これは両方の現場でかなり大きな武器になっています。

しかし医師兼デザイナーのような奇特なハイブリッドがこの先そんなに増えるとは思えません。医師とデザイナーが共に働く現場を想像したときに、視点の違いから思考が食い違う状況は容易に想像ができます。

このときに一番避けたいのは「患者のことは医師が一番わかっている。デザイナーにわかるはずがない」「医師の患者に対する知識は偏っている。デザインに落とし込むには不十分だ」という無益で暗黙の対立を生んでしまうことです。

医療とデザイン、お互いディープな専門領域であるため、完璧に理解しあうことは不可能です。だからこそ、相手の領域に対する無知を自覚し、相互に教えあうような関係が求められます。

医師の視点、デザイナーの視点、どちらも患者にとっては有益です。そして医師もデザイナーもいつかは必ず患者になります。より良い関係を作り、患者の生活の質を上げていきましょう。

追記

2023年2月6日に「医療者のスライドデザイン プレゼンテーションを進化させるデザインの教科書」を出版しました。医療がデザインに関心を持ってもらうきっかけになるよう努めていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?