科学論文に出てくる陰陽を集めて

(タイトル画像:https://doi.org/10.1039/C8TA90066C)

研究分野や学術雑誌によっても違うと思うが、科学論文にはその内容を表す一枚の画像が付けられていることが多い(Table of Contents (TOC) graphicsと呼ばれる)。これがあると一目で大体の内容を把握できるので、日々たくさんの論文をチェックしないといけない研究者にとっては便利だ。この画像は論文の内容をもとに研究者が自分で作製するので、筆者のセンスが如実に現れる。ほとんどはスキームとデータを組み合わせたパワポのまとめ的なものだが、時にはCGを駆使した超美麗なものから、ウケ狙いのネタ的なものまでさまざまなものが出てきて見ていて楽しい。面白くて笑えるTOCを集めたHPは私も好きでたまに見ている(TOC rofl)。

さて、毎日数多くの論文をチェックしている私はある日気づいてしまったのだった。「TOC graphicsに陰陽のマークが使われている確率がやたら高くないか?」ということに。陰陽(太極図)というのは白黒の勾玉みたいなのが組み合わさった円形のマークで、事物をさまざまな観点から陽(よう)と陰(いん)の二つのカテゴリに分類する中国の思想だそうだ(Wikipedia)。

私の専門分野(材料化学)だけなのかもしれないが、陰陽をモチーフにしたTOCは本当によく見る。少なくとも毎週一回は見ると思う。一番の理由はもちろん、中国の研究者人口が増えているためで、著者を見るとほぼ100%中国のグループ(か中国系の人が共著者)なのだが、それにしても大人気である。一度気づいてしまうと気になって仕方がなくなり、その日から学術誌のTOCと表紙から陰陽を見つけるたびに集めてTwitterでつぶやき始めたのだった。

それから2年が経ち、集めた陰陽の数は300を超えた。わざわざ探すというよりは、毎日の論文チェックのついでに記録していたので網羅しているわけでもなく分野も偏りがあるが、それでも色々なタイプの陰陽が集まったので、なぜこんなに多いのかを少し考察しながら紹介していきたいと思う。

なんか真理っぽくてかっこいい

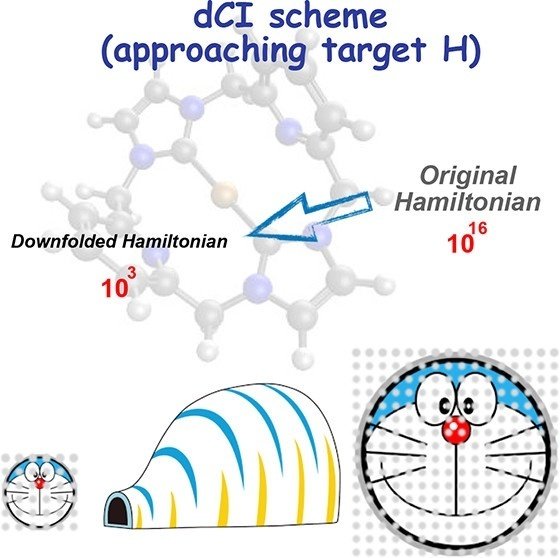

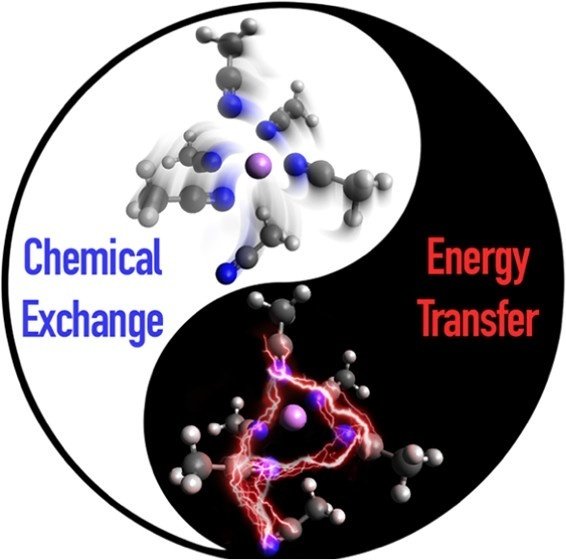

使われている理由は、まずやっぱりなんか真理っぽくてかっこいいからだと思われる。陰陽は基本的に2つの対立する力が拮抗してバランスをとっているという森羅万象のイメージだと思うが、荒っぽく言えば世の中の定常的な状態を保っている現象は大体そうなっていると言える(作用/反作用、エンタルピー/エントロピーとか)。研究トピックに出てくる2つの相反するファクターを当てはめれば、なんとなく本質的なことを言っているように見えるのではないだろうか。またあまり宗教っぽくないのも使いやすく受け入れられやすい理由なのかもしれない(例えば露骨に十字架とかモチーフに使うとエディターに止められそう)。

総説記事に使われがち

その分野の現在の研究を俯瞰する論文である総説にもTOC graphicsはあるが、対象が広いと正直何をTOCに描いたらいいのか迷うのは確かだ。そんな時に陰陽は便利。なにせぼんやりした「調和」というイメージだけなので、周りに色々描いておけば、「お、なんかわからないけどバランス取れてるんだな」と思わせることができるのだ。

実は円じゃなくて円盤

もともと2Dの陰陽マークだが、TOCでは3D化されることも多く、その場合は円盤のような形をしていることがほとんどである。対称性としては球状のほうが美しい気がするが、どの角度から見ても陰陽に見えるように描くのは難しい(不可能?)のかもしれない。

パカッと2つに分かれる

普通、陰陽は異なる二色で円形に描かれているが(同色の時もある)、色の違うところでパカッと2つに分かれていることが結構ある。「あ、やっぱりそこで割れるのね」という感じで大きな驚きはないが、片方だけ見ていると人魂みたいな何か違うもののようにも見えてくる。また、割れてることにどのような意味があるのか気になるが、今のところ統一的な解釈はできていない。

魚になっちゃうことがある

陰陽から派生しているかどうかは本当のところわからないのだが、分離した陰陽を魚に見立てたと思われるものが結構多い。これは私にはあまりピンとこなかったが、中国の人は結構自然に連想するものなのだろうか。

見つけにくいときがある

漫然と見ていると見逃がしそうになる陰陽もたくさんあった。私は高度に訓練された結果、最近では一目TOCを見たときに、「これはあるな・・・」と妙な勘が働くようになってしまった。またこれだけ目立たなかったり扱いが雑だったりすると「これほんとに陰陽必要なのか・・?」と思ってしまうこともあるが、それもまた味わいがあって良い。

最後に敢えて選んだ私的ベスト3

このように色々な鑑賞ポイントを挙げつつ解説してきたが、どうだろう、魅力は伝わっているだろうか。よい陰陽を見かけたらぜひTwitterでハッシュタグ#yinyangTOCをつけて共有していただければ幸いである。ただ残念ながらつぶやいているのは今のところ私だけのようだ。最後に、これまで見つけた中で私が好きな陰陽TOCを3つ挙げて終わりにしたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?