【試し読み】『言海』 日本語の基盤を作った初の近代国語辞典

名著を読むための入門書シリーズ「「世界を読み解く一冊の本」の第1弾『大槻文彦『言海』』の「序」の一部を公開します。

シリーズについてはこちら↓

本書『大槻文彦『言海』』は、1889〜1891年にかけて刊行された日本初の近代国語辞典『言海』について、明治政府による国家事業として企画された経緯や、幼い娘と妻を失いながらも17年もの歳月をかけ、まさに命懸けで編纂を進めた大槻文彦という人物に焦点を当てながら、その社会的な役割を解説します。

三浦しをんさんのベストセラー『舟を編む』(光文社)でも、主人公馬締氏がときおり『言海』を読み返す描写が見られるなど、現在の国語辞典の礎となり、発刊から120年以上を経たいまも愛されつづけている、その魅力に迫ります。

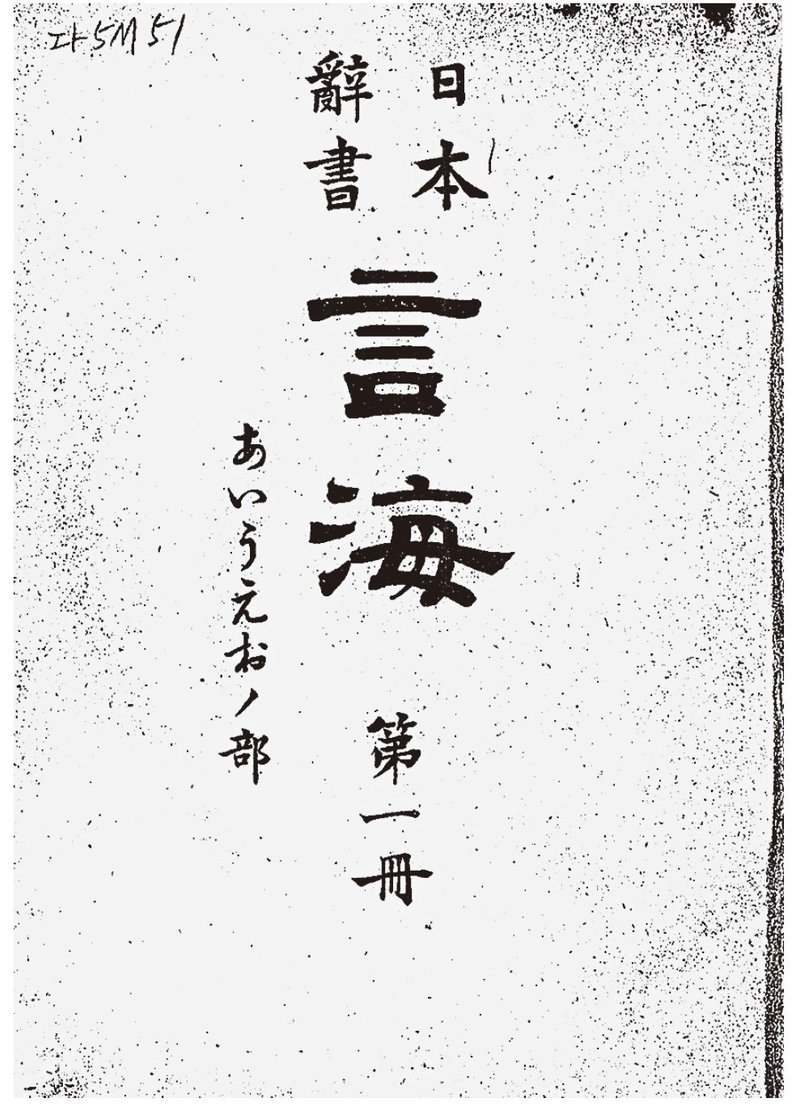

現在、刊行されている『言海』(ちくま学芸文庫、2004年)

「辞書の本」というと、とても固くて難しそうなイメージを持たれると思いますが、今回ご紹介する「序」の冒頭は、3年前(2017年)に話題となった安倍晋三前首相の国会答弁の話から始まる、読みやすい導入となっていますので、ぜひご一読ください。

***

序 なんのための辞書

国会と辞書

辞書の語釈が国会の場で話題になる、という出来事があった。

2017年1月、「共謀罪」でどのような団体が摘発対象になるのかに関して、時の首相・安倍晋三がおこなった答弁中に「そもそも、罪を犯すことを目的としている集団でなければなりません」という文言があった(『第一九三回国会衆議院 予算委員会議録 第二号』2017年1月26日、39頁)。となると、たとえばかつてのオウム真理教は、「そもそも」、つまり「もともと」罪を犯すことを目的として結成されたわけではないので、「共謀罪」の対象にはならない。この矛盾を山尾志桜里・民進党議員(当時)に突かれた首相は、「そもそも、そもそもという言葉の意味について、〔……〕辞書で調べてみますと、辞書で念のために調べてみたんですね。念のために調べてみたわけでありますが、これは基本的にという意味もあるということもぜひ知っておいていただきたい」と得意げに答弁する(『第一九三回国会衆議院 法務委員会議録 第十一号』2017年4月19日、3頁)。

しかし、「そもそも」に「基本的に」という意味があるのか、どの辞書を調べたのかという民進党議員からの質問書に対し、政府は三省堂『大辞林』第三版(2016年)に「どだい」の意味があり、「どだい」とは「物事の基礎。もとい。基本」とあるから、「そもそも=基本」なのだ、という政府答弁書を閣議決定した。

おや? と思う。なんだろう、首相はつねに正しいのか? 本当に辞書を調べたのであれば強引な解釈であり、辞書のつかい方を知らないことになる。また、実際にはない辞書の記述を示したのであれば、調べてもいないのに「調べた」と噓をついたことになる。素直に誤りを認めればいいものを、権力でもって黒を白にしてしまった。

そこまでして「そもそも」を「基本的に」にしたところで、矛盾を説明したことにはならないし、「基本的に」ということだとすれば例外をいくらでも設定できることになり、「共謀罪」のもつ危険性を暗示するのではないか。だからかえって問題が大きいと思うのだが、議論はこれ以上深まることはなかった。

しかし、『毎日新聞』校閲部記者・岩佐義樹は以下のように批判する。答弁の「そもそも」は、副詞としての用法だが、辞書に載っているからといって「どだい」の副詞用法と等価にはできない。副詞としての「どだい」は否定的な表現をともなうことが多いからである。それはそうだ。首相の「そもそも、罪を犯すことを目的としている集団でなければなりません」発言の「そもそも」を「どだい」に置きかえてみればわかる話である。

しかしながら、そんなの関係ないとばかりに、さらにここから名詞としての「どだい」にむりやり接続させ、「基本」と等価にさせる。そうなると「そもそも」が名詞の「基本」と同じになって不都合だから「的に」をつけて「基本的に」と副詞的用法に復帰させる(「基本」を副詞的につかうこともないわけではない)というかなりアクロバティックな操作をしたわけである(「「そもそも」=「基本的」閣議決定/文法的に「どだい」無理」『毎日新聞』2017年5月13日)。

この操作は官僚がおこなったのだろう。首相は官僚の作文を読んだにすぎない。しかしこの作文をした官僚は、おそらく意図的であろうが、辞書の語釈に付された品詞の記号を無視している。本書であつかう『言海』が、語釈に品詞分類をつけ、その後の辞書に影響をあたえたというのに、これでは辞書を恣意的につかっているとしかいいようがない(優秀な官僚はそんなことは百も承知なのだろうから、意図的に無視したと考えるほかない)。

『言海』初版第一分冊表紙(国立国会図書館デジタルコレクション)

ところで、「〜的」について、『言海』の著者、大槻文彦(1847年〜1928年)があるエピソードを紹介している。明治初期に、大槻がいた英学塾・三叉学舎の塾長・箕作秋坪(1826年〜1886年)の紹介で翻訳を請け負っていたころ、翻訳仲間がsystematic を訳しづらかったときに「tic」が「的」と音が似ているから「組織的」と戯れに訳して提出したという。「〜的」ということばが耳慣れていなかったことがわかるのだが、それでも何の問題もなくお金がもらえた。組織「上」でも「風」でも「様」でもいかようなことばを用いてもよいのに、戯れの「的」がその後、そう訳さねばならないという規範となってしまったというのである。もともとのきっかけを知っているから自分はばからしくて「〜的」などということばは一切つかっていない、とのちに回想している(「文字の誤用」1901年7月)。さらに後年になると「我等が一時の悪戯より此奇怪なる文字を世に行はれしめたり、今更に罪の謝すべきなし」というまでにこのことばは定着する。翻訳仲間は「支那の小説、水滸伝・金瓶梅など耽読していた者あり」というので、そこでよくつかわれていた「的」に親しんでいたとも指摘している(「国語語原考」(第五回)1920年3月、32、31頁)。よって本書でも「〜的」はつかう。このあたりに大槻の韜晦をみてもよいのであるが、とりあえずは書いてあることにしたがう。

それにしても、「そもそも」=「基本的」をわざわざ閣議決定した、という話を大槻がきいたら、二重の意味で、なんとばかげたことを、と開いた口がふさがらないにちがいない。

この校閲記者の意地をみせた新聞記事は「強引に取り繕うのはおよそ教育的とは言えず、国語への悪影響が懸念される」との一文で締めくくられている。ただ、これはまたこれで、検討すべき辞書と国語との関係をあらわしている。首相の無謬を示すために辞書の意味を恣意的に改変することが国語に影響をあたえるのでよろしくないという主張は一見もっともだが、国語の「正しさ」を保証するものが辞書なのだという意識を前提にしている点を考えなければならないだろう。

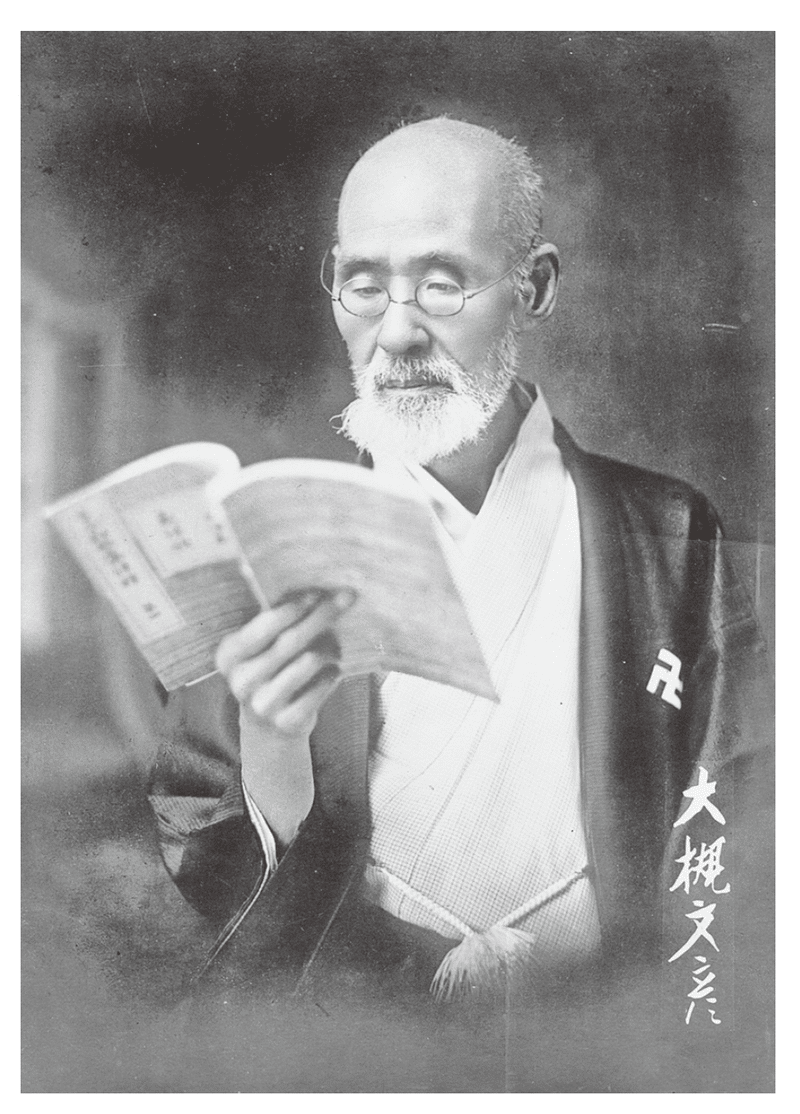

大槻文彦 署名入り写真(印刷)

辞書と語義──『一九八四年』的世界のなかで

首相の無謬を示すために辞書の意味を恣意的に改変することが閣議決定で、つまりは政府の権限でなされるという末期的な世の中を生きていかねばならないのは辛いことである。こちらの方がよっぽど教育上よろしくない。まちがいを素直に認める、それこそ「道徳」の教科で教えるべきことがらではないのか。

それはともかく、これは辞書の政治利用ではないか。毎日新聞記者の主張とは異なるが、辞書が国語の「正しさ」を保証するものではないと叫びたくもなるし、ことばの「正しさ」はだれが決めるものなのか、そもそも決められるものなのか、そしていったいことばをつかっているのはだれなのか、と問いたくもなる。

このような形で辞書が政治利用されるさまをみせつけられたいま、オーウェル『一九八四年』のなかの「附録 ニュースピークの諸原理」で示される、「ニュースピーク辞書」の位置づけ――党の編纂する辞書があたえる以外の意味を排除し、そのなかでだけ思考させるというもの――が、フィクションとは思えない空恐ろしさをもってせまってくる。

この小説の舞台、「オセアニア」を支配する党の三つのスローガンが「戦争は平和なり/自由は隷従なり/無知は力なり」とされていることも考えあわせると、ことばの意味を知らなくても、正確にいえば党の規定する意味だけを知っていれば、隷属という名の「自由」が得られるということになる(『一九八四年』については本シリーズも参照)。

首相の場合は、無知であってもまわりが「忖度」して、「力」に変えてくれるわけなのだが、そうでない人びとは「そもそも=基本的に」と覚えること(「隷従」である)で「自由」が得られるというわけである。この空恐ろしさは「共謀罪」同様、多くの人にとってはすでに理解しにくいものになっているのかもしれない。

文明国標準としての辞書

先ほど、「辞書の政治利用」といった。ここには、辞書そのものは政治的に中立なのに政治に利用されてしまった、というふくみがある。ただ、辞書が政治的に中立という前提もあやしいといえば、あやしい。のちにみるが、『言海』はもともと国家事業として企画されたものであった。『言海』をもちだすまでもなく、辞書の編纂はつねに政治的に利用されてきたともいえる。

かつて私は「文明国標準としての辞書」という位置づけをおこなってみた(安田敏朗『辞書の政治学』2006年)。「文明国標準」とは、近代日本が国際関係にくみこまれていくなかで「国際法の主体として西洋諸国と対等な権利義務関係をもつ当事者能力」を獲得していくために国際社会から要求されたさまざまな要件(たとえば「外国人の生命、自由、財産を十分に保護する用意があるかどうか」など)である(山室信一『思想課題としてのアジア』2001年、40-41頁)。これをふまえて考えると、「文明国標準としての辞書」とは、文明国にはそれにふさわしい辞書があるべきだ、ということになる。ただ所詮辞書は辞書、おおげさにとらえすぎだ、と思われるかもしれない。

しかし、くりかえすが、辞書の編纂は国家事業として企画された。結局は後述のように大槻の努力により『言海』の刊行(四分冊で1889年から1891年にかけて刊行。)がなされたわけであるが、近代国民国家の運営に必用な言語=国語をつくりだすことが不可避ななかで(安田敏朗『「国語」の近代史』2006年ほか)、その国語を具体的に示すものとして辞書をとらえることができる。

この点についてもう少し確認してみたい。『言海』の刊行が無事におわり、1891年の6月に完成祝賀会が東京芝の料亭紅葉館で開催された。紅葉館とは1881年2月に落成し、1945年3月の東京大空襲で焼失した、社交クラブ・高級料亭である(現在は跡地に東京タワーがたつ。池野藤兵衛『料亭 東京芝・紅葉館』1994年など参照)。

そのときの参加者は初代内閣総理大臣・伯爵・伊藤博文(当時は枢密院議長、1841年〜1909年)、伯爵・勝海舟(枢密顧問官、1823年〜1899年)、伯爵・大木喬任(文部大臣、1823年〜1899年)など三〇余名を数えた。肩書きをみればわかるように、こうした「例がないくらいに政治の世界の色が濃い」顔ぶれ自体が「『言海』という辞書が明治日本に占めている位置を示しているのだ」と、大槻文彦の評伝の決定版といえる高田宏『言葉の海へ』(1978年、22頁)は強調している。これもまた「辞書の政治利用」といえるだろう。のちに述べるように、大槻は仙台藩士であった。

他の来賓を以下に記す。山田顕義・榎本武揚・伊達邦宗・谷干城・土方久元・杉孫七郎・細川潤次郎・加藤弘之・重野安繹・黒川真頼・木村正辞・菊池大麓・津田真道・花房義質・浜尾新・松平正直・船越衛・辻新次・物集髙見・矢野文雄・高田早苗・陸羯南の名前が残されている。錚々たる、といってよい来賓である。なお、伊達邦宗の兄・宗基は最後の仙台藩主である。

大日本帝国憲法の公布は1889年、『言海』刊行開始の年の2月11日のことであった。そして1890年10月30日には教育ニ関スル勅語(教育勅語)が発布されている。「文明国標準」を整え、欧米列強との不平等条約の改正をめざしていた帝国日本が、条約改正に直接は作用しないとはいえ、『言海』というさらなる「文明国標準」を求め、それを得たとみることもできる。

***

【著者プロフィール】

安田 敏朗(やすだ としあき)

一橋大学大学院言語社会研究科准教授。近代日本言語史専攻。 東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。 著作に、『漢字廃止の思想史』(平凡社、2016年)、『「国語」の近代史――帝国日本と国語学者たち』(中央公論新社、2006年)などがある。

『大槻文彦『言海』――辞書と日本の近代 』の書籍詳細はこちら↓

#試し読み #立ち読み #言海 #世界を読み解く一冊の本 #シリーズ #慶應義塾大学出版会 #日本初の国語辞典 #せかよむ #大槻文彦 #舟を編む

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?