「ドイツは試合中に疲れない状態をできるだけ長く維持するためにフィジカルトレーニングをする」とはどういうことか?

「ドイツは試合中に疲れない状態をできるだけ長く維持するためにフィジカルトレーニングをします。体が疲れないための準備です。日本の場合は、疲れた状態や肉体的に追い込まれた状態でも、いかにスプリントできるかに重きを置いていると思います。」 https://t.co/XF07SfAF4e

— Keisuke Matsumoto フィジカルコーチ (@DoKei56) March 11, 2021

JFAのフィジカルフィットネス特集として遠藤航選手のインタービュー記事が掲載されました。フィジカル強化に対して遠藤選手が取り組んできたことや現在重きを置いていることなどが書かれており、とても参考になるのでぜひ一度読んでいただきたいです。

さてこのインタービュー記事の中で以下のやりとりがありました。

――日本とドイツでは、フィジカル強化の考え方は違うと思いますか。

遠藤 出発点が違います。ドイツは試合中に疲れない状態をできるだけ長く維持するためにフィジカルトレーニングをします。体が疲れないための準備です。日本の場合は、疲れた状態や肉体的に追い込まれた状態でも、いかにスプリントできるかに重きを置いていると思います。

引用:[フィジカルフィットネス特集]選手に聞く 遠藤航選手(シュツットガルト/ドイツ) インタビュー

遠藤選手が答えた真意はわかりませんが、コンディショニングやフィジカルトレーニングに関してドイツと日本での考え方に違いを感じているようです。

今回は質問に対する遠藤選手の返答にあった

「ドイツは試合中に疲れない状態をできるだけ長く維持するためにフィジカルトレーニングをするが、日本では違う」

に対しての僕の見解を書いていきます。

ちなみに今回の記事で触れる考え方はこちらの記事で紹介したフィジカルコンディショニングの考え方に通じるのでぜひこちらもご覧ください。

・・・・・・・・・・

2021.9.13追記

今回の記事を生理学的側面から書いたものがこちら。

・・・・・・・・・・

■「ドイツは試合中に疲れない状態をできるだけ長く維持するためにフィジカルトレーニングをする」とはどういうことか?

まずは試合やトレーニングにおける「疲れていない状態」と「疲れている状態」を下のように表現してみました。「疲れている状態」というのは運動のためのエネルギーが減少してしまっている状態です。

時間の経過や運動負荷の蓄積に伴い徐々に疲労していきます。

あるところまではエネルギーが減ってもプレーに大きな支障は出てきませんが、一定以上疲労すると体が思ったように動かなくなります。

遠藤選手の発言から

上図の左側の状態(疲れていない状態)をどれだけ維持できるかと考えるのがドイツ的なフィジカルトレーニングの考え方

右の状態(疲れている状態・疲労困憊)でいかに頑張るかに重きを置くのが日本的なフィジカルトレーニングの考え方

と捉えました。

①「疲れた状態」でいかにプレーし続けるかに重きを置いたフィジカルトレーニング

この考え方でフィジカルトレーニングを行うと疲れた状態・身体的に苦しい状態で負荷をかけていくことでフィジカル強化を目指します。

この思考で行うトレーニングは苦しいところでさらに頑張ることを要求されるため、非常に「きつい」トレーニングになる場合が多いです。

しかしこの思考ではトレーニング強度や質が低い状態で多くのトレーニングを積むことになる点が大きな問題です。

②「疲れない状態」を出来るだけ維持するためのフィジカトレーニング

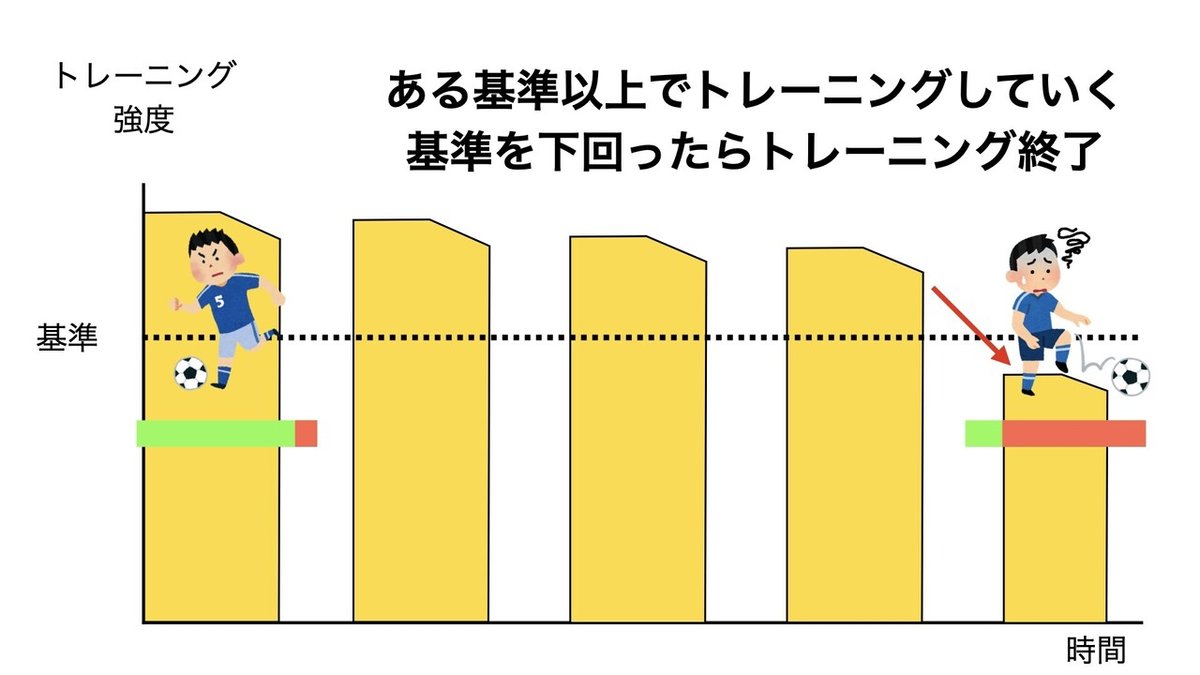

疲れていない状態をどれだけ維持できるかという視点でフィジカルトレーニングを行う場合、おそらく上図のようなトレーニングになるでしょう。

これは先ほどの①の考えで行うトレーニングよりも、サッカーと言うスポーツにとって有効なトレーニングに繋がる考え方だと思っています。

この思考をもとに行うトレーニングではある基準以上の強度や質を要求し続けます。これが維持できなくなった場合それ以上トレーニングすることは「疲れた状態で頑張るトレーニング」になってしまうため、それ以上行うことはしません。

この考え方でフィジカルトレーニングを行うことでより高い強度・質でトレーニングを積むことができます。

トレーニングの強度を高めることの重要性は以前よりPITTOCKROOMでも触れてきました。

例えば持久力トレーニングでは高強度インターバルトレーニングや反復スプリントトレーニングを推奨してきましたが、それもこの考え方に基づいています。

凄く分かる。しんどくてヘロヘロの状態でも頑張るのか、出来るだけヘロヘロにならないように、なったとしても出来るだけ早く回復出来るトレーニングをするか。レスト時間を考えるのは凄く大事。 https://t.co/tiKsUSZbDs

— 望月航介⚽️数値が読めるフィジカルコーチ (@KMochizuki17) March 9, 2021

遠藤選手が述べているこのドイツと日本のフィジカルトレーニングの考え方の違いは大きな違いであり、これにより得られるトレーニング効果は全く異なるものとなるでしょう。

■疲れた状態で頑張るトレーニングも必要ではないか? ~ちょっと冷静に考えてみよう~

このように考える方もいるはずです。

そのように考える理由はこのようなものかもしれません。

・疲れた状態でもプレーできなければ試合で使えない!

・疲れた状態でトレーニングすることでより体力を強化できる!

しかしよくよく考えてみると選手が試合中にそのような状態になってしまったら、その時には監督に交代させられてしまいませんか?

そうであるならばフィジカルトレーニングでは交代させられてしまうような「疲れている状態にならないようにすること」に重きをおくべきです。

11人が疲労状態で頑張るチームよりも、11名がフレッシュな状態を90分維持してくるチームの方が脅威ですよね。

それでは「疲れた状態でトレーニングすることでより体力を強化できる!」という考えはどうでしょうか?

仮に疲労した状態でトレーニングをすることで疲労していない状態を維持する能力が向上したり、疲労していない状況でのパフォーマンスが向上するのであればトレーニングとして実施する意義はあります。

しかしフィジカルコンディショニングの視点で言えば、疲労した状態でのトレーニングはトレーニング強度や質が低下するため、「疲れていない状態の維持」の向上には繋がらないと考えられます。

なぜならその状態でのトレーニングは本来求めたいものよりも強度・質が低いものであるためです。低い強度で積んだトレーニングでは、本来求められる高い強度の試合に適応できない可能性があります。

またそのような状態では戦術的・技術的な学習効率も下がるはず(フレッシュな状態でトレーニングを行った方が学習効率は高い)なので、その点もデメリットとなるでしょう。

そもそも疲労困憊まで負荷をかけることは「疲労しない状態をできるだけ維持する」トレーニングでも実施することができます。それならば強度・質を維持することも可能です。

結果として「疲労しない状態をできるだけ維持する」トレーニングをしつつ、疲労状態まで負荷をかけることを両立させることができます。

ただしそこからさらに頑張らせるのは「疲労した状態で頑張る」トレーニングになってしまうため注意が必要です。

このように「疲れない状態をできるだけ維持する」という考え方でトレーニングを積むことはより実際のピッチ上で求められるフィジカルを養成して行くために重要であると考えています。

■まとめ

あくまで今回の内容は遠藤選手の発言を読んだ上での僕の考えだということにご注意ください。ご本人の意図とは異なる可能性もあるので。

実際に試合で要求されることを考えれば今回提示した「疲れない状態をできるだけ維持するためのフィジカルトレーニング」が有効だと考えられるのではないでしょうか。同様の考え方は以前書いたフィジカルコンディショニングのシンプルな考え方の記事でも紹介しています。

ただしこれはトレーニング指導をする指導者側の考えであり、選手自身が疲れないように疲れないようにとトレーニングするのは違う話になってくると思いますし、指導者も「疲れないトレーニング」を指導するわけではないことにご注意ください。

考え方を変えるだけで同じ内容のトレーニングであってもその方法が大きく変わると思います。

何かのきっかけになれば幸いです。

今回は以上です。

ありがとうございました!

ライター

Keisuke Matsumoto

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?