より患者に直接向き合う、地域医療に欠かせないデジタル化

都農町では、宮崎大学医学部と提携し、総合診療医の先生が3人も、町立病院に常勤されています。

ただし、この一年半、通院できない患者のもとへ行く、未病・予防のため地域住民とコミュニケーションをとるといった活動が取りづらい状況にありました。

これから、デジタルの力を活用すれば、総合診療医の先生方の強みでもある、患者に直接向き合う必要のあることに力を注いでいけるはずです。

医療分野におけるデジタル化は、個人情報の保護や病院ならではの事情も相まってなかなか進まない実情もあるようですが、患者にとっては良いことが多いです。

・自分の健康に関する数値や検査結果画像をスマホで見られる

・検査結果を自分だけではなく、家族と共有して相談できる

・病院に直接行かなくても、オンラインで診察を受けられる

日本以上に病院・医師が足りない、医療水準の向上が課題とされるアジア諸国では、アナログの限界を越えなければならないという差し迫った事情を受けて、デジタルの活用が急ピッチで進んでいるようです。

1. 患者との接点で高いデジタル化ニーズ

昨年、医療機関を対象に行われたアンケート調査によると、不足している医療資源として、消毒液やマスク、フェイスシールドなどに続いて、

「デジタルコンテンツ」

「Web機能・チャネルの不足」

でも不足が広く感じられていたことがわかります

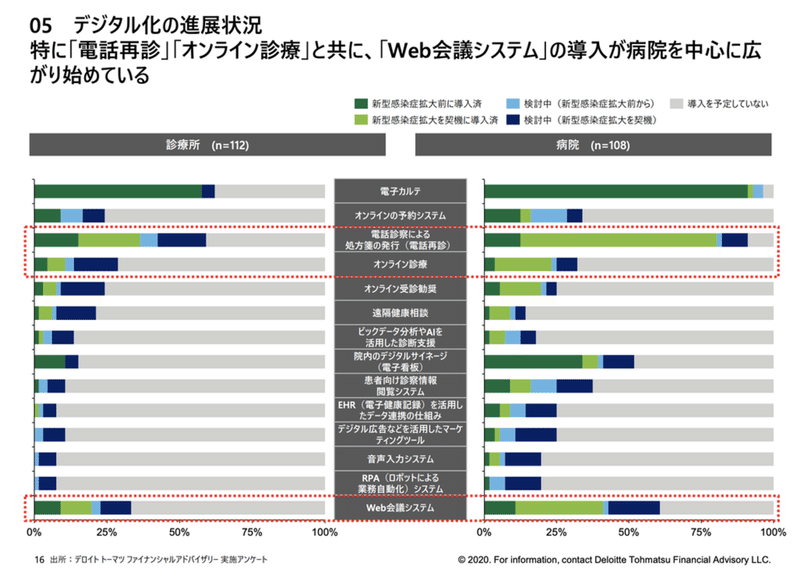

医療機関の間の情報共有に活用される「web会議システム」の伸びも大きいですが、患者との接点の箇所でも伸びが大きく見られます。

これまで病院側でしか持っていなかった患者の情報を、患者自らが持ち、自身の健康状況をチェックしたり、医療提供を受けるのに活用したりできるようにするサービスも拡がり始めています。

日頃の健康維持に役立てるのはもちろん、いざという時にスマホを開けば、自分の健康情報を伝えられるサービスも提供され始めています。

医療機関が持つデータが、オンラインで共有されることで、医療以外の分野との連携もスムーズに。

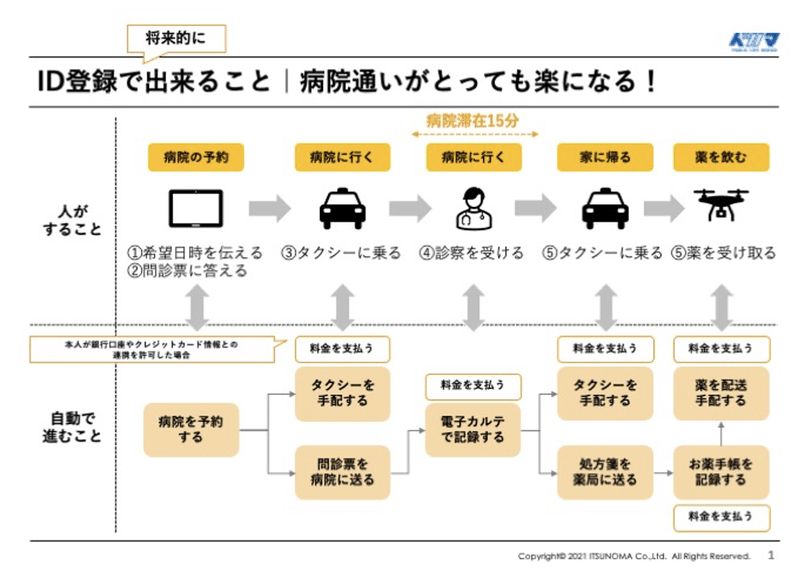

国家戦略特区としてデジタル化の進む会津若松市では、病院予約から診察、薬の配送まで、デジタル化できることは全てデジタルにすることで、病院滞在はわずか15分で完了させるプロジェクトが進んでいます。

患者にとっては、半日がかりも当たり前な病院通いを短時間で済ませることができ、病院にとっては、一人あたりの病院での対応時間を短くしてより多くの患者を診察できるように。

病院の待ち合い中に他の患者から病気をもらってしまうリスクの低減にもつながります。

2.医療現場の人材不足

医療現場における医師不足は、これまでも問題視されてきました。

OECDの調査では人口1,000人あたりの医師数は下から5番目。

世界的に見て、医師一人あたりの負担が大きいことがわかります。

また、国内でも医師数に地域差はあり、偏りが指摘されています。

3.アジア諸国で進むデジタル化

先ほどの日本の医師不足のデータは、OECD諸国の中での比較でしたが、新興国では日本以上に医師不足の問題が深刻。

解決策として、各国が力を入れているのが、オンライン診療などのデジタル化の取り組みです。

日本のように、今ある、今まであった医療拠点が縮小せざるを得ない、というよりは、そもそも診療所・病院が地方には不足している状況で、新たな医療拠点を整備するのでは間に合わず、また費用もかかることから、デジタル化の推進で効率の良い医療サービスの提供を目指しています。

また、これらの国には、日本の企業も続々と参入。

自社のサービスを提供するビジネスを展開しています。

ちなみに、アジア諸国における医療でのデジタルの活用は、地域格差を埋めるためだけでなく、優れた医療を受けることを目的に、海外から患者を受け入れる「医療ツーリズム」による外貨獲得にも活用が広がっています。

4.より患者一人ひとりと向き合うために

患者との接点におけるデジタル化では、予約はネットでできるようにする、問診票は事前にスマホから送る、といったことから出来そうなものですが、例えば、「熱がないかチェックが必要」「看護師による口頭でのチェックが必要」という配慮で進めづらいという事情もあるようです。

ただ、前者であればスマホでの回答でも自己申告であるのは変わらず、後者であれば問診票を見て不安のある患者には直接電話するといった対応ができるはず。

患者一人ひとりに総合的な視点で向き合うことのできる総合診療医の強みをより生かすことにもなるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?