地方のまちづくりで考えたい「給食」のこと

「まちづくり」と「給食」。

一見、すぐにはつながらなさそうですが、1万人の町、宮崎県都農町に住みながらまちづくりを進める中で、少子高齢化が進む町においては、切っても切り離せない関係と実感中。

1. 子育て支援対策としての給食

人口減少&少子高齢化で、どの自治体も移住者をふやすために、子育て支援の充実をはかっています。

具体的には、医療費や給食の無償化など、財政的な施策。

都農町では令和2年度から給食費を無償化!

全国で給食費を無償化している自治体は76自治体、4.4%。

無償化の目的は、家庭の経済的な負担軽減だけではなく、食育につながる質の高い給食を提供することのPRに。住民獲得のため、今後も力をいれる自治体が増えてきそうです。

2. 給食の歴史

給食をおさらいするうえで、藤原辰司さんの「給食の歴史」がおすすめ。

2年ほど前、藤原さんと給食の座談会をしました

・給食が始まった背景には貧困対策や国民皆兵の政策がある

・国家が求める国民の姿や政治を常に反映してきた

(GHQによる統治の正統性を持たせる材料)

(アメリカで余剰となっていた小麦の販路)

(独立回復後の食糧政策)

・食育基本法の制定が一つのきっかけに

・郷土料理の提供や地元の食材を使用すること(地産地消)が広まる

・「給食」という呼称は、一定の規格のものを配給するイメ-ジ

・英語では軍隊の「携帯糧食セット」“Ration”が該当すると思います。

・アメリカでは学校給食を“ School Lunch” と呼ぶのが 一般的のようです。

給食に、こんなシリアスな歴史と、政治的な思惑があったのかと驚嘆!

でも、実はまだまだ歴史は浅く、これから改善できる可能性あり!!

3. 日本一おいしい「京都府伊根町の給食」

「給食の歴史」でも紹介されていた京都府伊根町は、舟屋で有名な人口1,860人の町ですが、「日本一おいしい給食のまち」と言われています。

とにかく、地産地消を徹底。栄養教諭の先生が自ら生産者をたずねて食材を調達。自然と、生産者が毎日のように学校へ野菜を持ってきてくれるとか。

前職の同僚で伊根町出身者がいたのですが、「自分の町の給食は日本一おいしい、というのが誇り」と聞き、いいなぁと思いました。

新潟食科農業大学のNAFUマガジンに、わかりやすくまとめられています。

①ランチルームは、町の名勝「布引の滝」からとった「レストランぬのびき」の名前がついている。

②(センターではなく)自校調理の方式である。

③2015年4月からは、無償化された。

④素材調達は、極力「地産地消」で行う。

⑤メニューはホワイトボードに書いてあり、生産者の名前が記されている。

⑥給食当番の児童が献立を説明し、さらに栄養教諭がより詳しく説明する。

⑦みんなで一緒に食べた後、調理員に感想を伝える。

⑧夏休みなどを利用して、農家を訪ね、畑も見学する。

4. 地域に開放する大日向小学校のランチルーム

ぼくが、リノベーションと給食でお手伝いした日本初のイエナプランスクール「大日向小学校」(長野県佐久穂町)では、もともとの旧校舎に給食を全校生徒で食べる快適なランチルームがありました。

大日向小学校ではお昼ごはんのことを「給食」という言い方をせず、「学校ごはん」と呼んでいます。

歴史的にも、給食がどこか一方的に配給されるイメージがあったことと、子どもたちだけでなく地域住民も気軽に食べられるようにという思いで「ごはん」にこだわりました。

学校ごはんは、「大日向食堂」で毎日作られています。

佐久穂町産の食材をなるべく使い、基本的にバイキング形式で提供、「自分が食べられる量」を自ら選択し、責任を持って食べることを日々学びます。

大日向食堂は、地域に開かれた食堂として一般開放(いまは休止)しているのも注目され、信濃毎日新聞では一面で掲載されました。

5. これからの可能性

佐久穂町は人口1万人前後で、都農町とほぼ同じ規模。

地域の生産者と一体になって地産地消の食育を実現していく給食に改革していくには実現しやすい規模なのではないかなと思います。

これからの可能性を探る上で、給食をめぐる潮流の一つに「地産地消」があります。

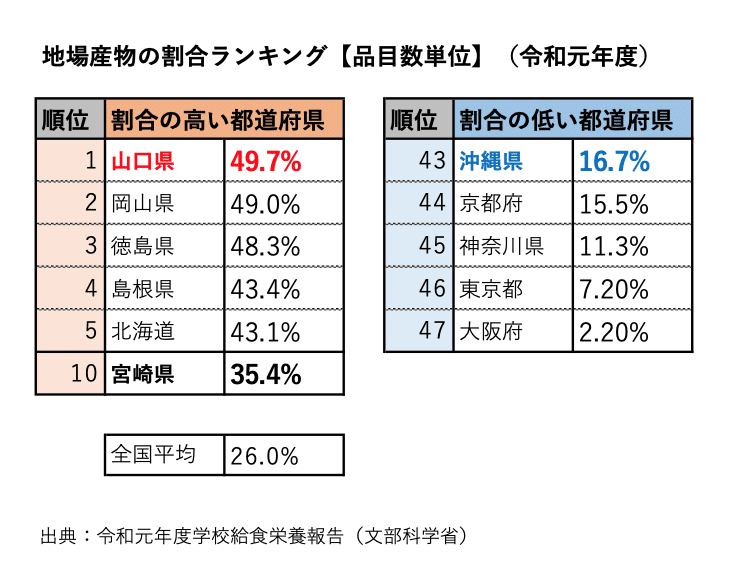

学校給食における地場産物の割合は、都道府県ごとにまとめられており、宮崎県は「35.4%」で全国10位、全国平均の「26.0%」を上回る高水準にあります。

民間でも地場産物を使用した給食の献立を競い合う全国大会「全国学校給食甲子園®︎」が開催されるなど、取り組みが広がっています。

また、もう一つの潮流として「有機農産物の使用」が挙げられます。

特定の農薬と子どもの発達障害やアレルギーの因果関係が疑われていること、農薬の使用が環境汚染につながることを理由に、学校給食でも農薬を使用しない「有機農産物」を選んで使用する動きが広まっています。

世界では、フランスが2022年までに給食に使用する食材の約50%を有機農産物か、現地で収穫された食材にすることを目標としています。

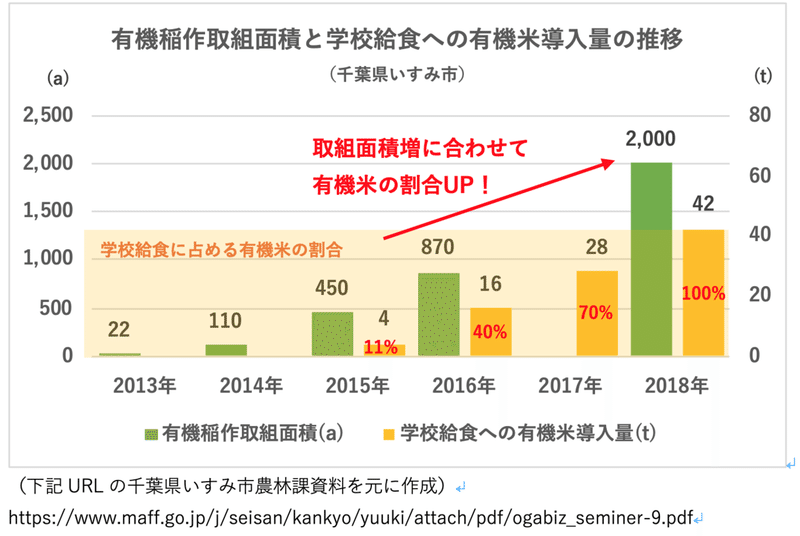

日本でも、千葉県いすみ市が学校給食で使用する米を全国で初めて全て有機米にするなど、有機農産物を使用する動きが広まっています。

都農町でも、ママさん中心に、オーガニックの畑づくりをはじめています。先日は、有志が集まり、将来的には子どもの給食を有機栽培で、安心しておいしい給食へというビジョンを共有していました。

いま住んでいる人たちにとっても、これから移住を考える人たちにとっても、子育てによい環境をつくることが最重要課題。

子どもの数は減っていくものの、それだけに給食の果たす役割はますます高まる、と考えた方がいいのではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?