問題解決で大切なこと

大切なのは問題解決力?

問題解決で大切なことは何でしょうか?

問題を解決する能力(問題解決力)も大切ですが、まずは次の点を見定めることが大切です。

何が問題か?

解決すべき問題は何か?

これらの点を見定めて、解決すべき問題を定めることを問題の設定と呼びます。

問題の設定をきちんと行ったうえで、問題の解決アイデアを考えることが大切です。

そうしないと、せっかく考えたアイデアが的外れになる可能性があります。

その理由を説明します。

問題の原因は1つとは限らない

次の問題を考えます。

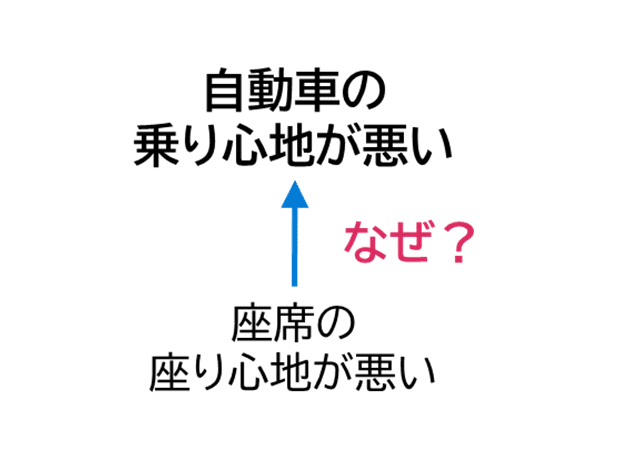

自動車の乗り心地が悪い

解決アイデアを考えるために、問題の原因を分析します。

問題の原因を分析するときは、「なぜ?→なぜ?」を繰り返すと、より本質的な原因を見つけることができます。

まず1回目の「なぜ?」では、「自動車の乗り心地が悪い」原因は、座席の座り心地が悪いことだと考えました。

もう一度「なぜ?」を繰り返します。

2回目の「なぜ?」の結果、座席シートが硬いことがより本質的な原因だと考えました。

本質的な原因が見つかれば、改善アイデアを考えます。

ここまでの流れは、問題解決の流れとしては良いように見えます。

しかし、問題の原因は1つとは限りません。

「自動車の乗り心地が悪い」原因は、次の図に示すように、他にもあります。

「自動車の乗り心地が悪い」原因として、①「座席の座り心地が悪い」以外に、②「自動車の振動が大きい」③「路面がデコボコである」などが考えられます。

②と③についても「なぜ?→なぜ?」分析を進めると、次の図のようになります。

それぞれの本質的な原因がわかれば、その改善アイデアを考えることができます。

上図のように、問題の原因が異なれば、全く異なる改善アイデアにつながります。

「問題の設定」は大切

ここで、「自動車の乗り心地が悪い」と言っている顧客の困りごとを考えてみましょう。

もし顧客の実際の困りごとが、②「自動車の振動が大きい」場合は、残念ながら「座席シートの改善アイデア」は的外れになってしまいます。

また顧客の実際の困りごとが③「路面がデコボコである」場合は、自社では対応不可になってしまいます。

頑張ってアイデアを考えた後で、上記のような状況になると困りますね。

ここでは、わかりやすくするために極端な例をあげましたが、似たようなケースが他の製品開発でも生じる可能性があります。

考えたアイデアが的外れにならないようにするためには、アイデアを考える前に次の点を見定めることが大切です。

何が問題か?

解決すべき問題は何か?

問題の設定をきちんと行ったうえで、問題の解決アイデアを考えることが大切です。

関連記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?