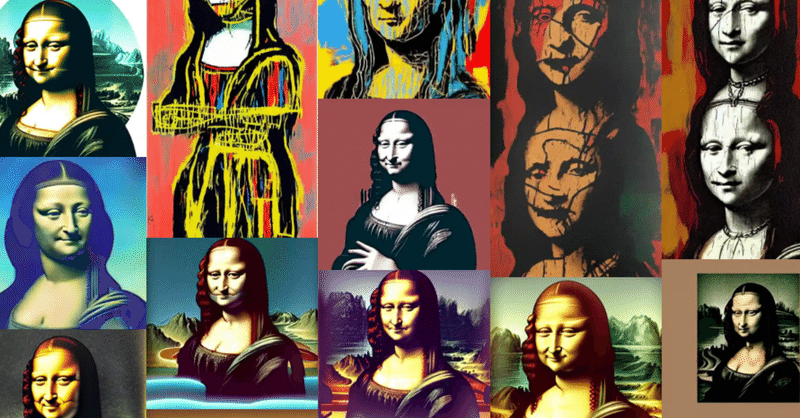

無限匹のAIがモナリザを描く時代のために:「複製〈芸術〉時代の〈技術〉作品」論

AIアートにアマチュア絵描きはどう対峙できるか

Midjourney、Stable Diffusion、mimicといった日進月歩のAIアート技術の波が絵画および芸術の領域を襲っている。本稿では100年前の哲学者が書いた、写真や映画のような複製技術の波に芸術がどう対峙すべきかを説いた論文を頼りに、現代の「非芸術的」な――pixivとコミケで活動するような――絵画を創作する人々がどのようにAI技術と付き合うことが可能かを明らかにしたい。

複製技術時代の芸術作品

現代における芸術作品はもっぱらデジタルなデータとして流通している。これは決してNFTとかVR美術館のことを指して言っているのではない。そうではなく、こんにちのわれわれが「芸術作品」に接する機会は――美術館に通い画集を購入するほどのフリークでさえも――圧倒的にJPG/PNG形式の画像ファイル(それは言うまでもなく複製である)として与えられている。そのことは芸術にどのような影響を与えているか?

1935年にヴァルター・ベンヤミンという哲学者が書いた「複製技術時代の芸術作品」という論文がある。その内容は簡単に言えば、写真と映画、この二つの本質的に複製的な技術と、絵画に代表されるこれまでの芸術との関係を論じたものである。かつてのオリジナルな作品は〈いま・ここ〉の一回性に結びついた〈アウラ〉を持っていたが、複製技術は〈アウラ〉を持たないコピーを大量に生み出すことを可能にした。複製技術に基づく映画はこれまでの芸術とは全く異なる方法で観客を感動させるが、それはやがてファシズムと結びつく。そうした〈政治の芸術化〉に抗するためにわれわれは〈芸術を政治化〉しなければならない。そんなことが書いてある。

ひと目見て昔に書かれたことがわかる埃を纏った文章ではあるが、その裏に隠れたきらめきは今でも失われていない。

タイトルや要約から受け取る印象とは逆に、ベンヤミンは複製技術のことを高く評価している。むしろ彼は誰よりも複製技術のもつ力を恐れていたからこそ、複製技術が芸術に与える影響に誰よりも鋭敏であった。

複製技術は――一般論としてこう定式化できよう――複製される対象を伝統の領域から引き離す。複製技術は複製を数多く作り出すことによって、複製の対象となるものをこれまでとは違って一回限り出現させるのではなく、大量に出現させる。そして複製技術が複製に、それぞれの状況の中にいる受け手の方へ近づいてゆく可能性を与え、それによって、複製される対象をアクチュアルなものにする。(590)

この卓見が現代においても有効であることは、いまやいかに人々が自身に愛着なり憧れなりを持ってもらうために写真や動画=自身の複製をばらまいているかを考えてみれば明らかである。

そうした複製技術がなぜ芸術と関係するのかといえば、ベンヤミンにとっての芸術は一回性と分かちがたく結びついているからである。

〈真正〉な芸術作品の比類のない価値は、常に儀式に基づいている。(594)

原始時代において芸術作品は、その礼拝価値に絶対的な重みがおかれたことにより、なによりもまず魔術の道具となったのであり、いわば後になって初めて芸術作品と認められたのである(597)

そうした芸術作品がもつ〈アウラ〉は、写真のような複製には存在しない。この時点で芸術は複製技術によって脅かされていなかった。しかし芸術の生産過程に複製技術が入りこみはじめると事情は異なる。

芸術の生産において真正さという基準が無効になる瞬間には、芸術の社会的機能全体が、大きな変化をとげてしまう。芸術は儀式には基づくかわりに、必然的にある別の実践、すなわち政治に基づくことになる。(595)

ここでは生産において複製技術と関係する芸術として映画が想定されていることをおさえておけば十分である。「政治に基づく芸術」という論点は後ほど振り返ることになる。ベンヤミンは映画と対立させるかたちで、「複製技術時代における芸術作品」のありようを探っていく。

たとえば、映画における役者の演技は舞台におけるそれとは本質的に異なる、とベンヤミンは言う。

当然ながら、この〔自らの鏡像が大衆の前へ運ばれるという〕ことは映画俳優の念頭を一瞬たりとも去らない。器械装置の前に立っていても、結局は大衆を相手にしているのだということを彼は知っている。この大衆こそが、彼をチェックすることになる。そして彼が芸術的成果を作り上げるあいだ、それをのちにチェックすることになる大衆のほうは目に見えず、まだ存在していない。この不可視性によってチェックの権威は高められる。(611)

ここには後の、多数の観衆が一人を監視するという「シノプティコン」というポストモダン的な概念の萌芽さえ見てとることができる。人気Youtuberは多くのファンを注目させていることによって大きな力を持つが、しかしそれゆえに有象無象のコメントに服従せざるをえないのである。

芸術から〈複製芸術〉へ

もはや現代に〈アウラ〉は存在しない、という事実確認から始めたい。これを読んでいる人の中になんの芸術作品とも対面した経験がないという人はいないだろうが、果たしてその際に〈アウラ〉を感じたと言える人はどれだけいるだろうか。他方で読者の中に映画を見て感動した経験のない人、というのは相当希少だろうと思われる。

ベンヤミンの時代は複製こそが例外状態であった。無論その時代においてさえ映画は絵画よりも多くの人をより激しく引きつけておりベンヤミンもそれは認めている。

映画によるリアリティの表現のほうが現代人にとって比較にならぬほど重要であるのは、現代人が芸術作品から要求する権利のある、器械から解放された現実の相を、映画表現がまさに現実に器械装置を徹底的に浸透させることによって与えてくれるからなのである。(616)

それでもベンヤミンはファシストの制作する映画に対して、一回的な芸術の〈アウラ〉こそが真正なものであり、映画はそれを捏造しているために芸術とは異なる存在である、と言うことができた。

ベンヤミンが書いた数十年後にアンディー・ウォーホルが作品を世に問うたことを知っているわれわれにとってベンヤミンの思想はいかにも古くさい牧歌的なものとして映る。

しかもこれは単なる数的な優位ではなく、根本的なリアリティの転換であるということを強調しておかなければならない。われわれの先祖であれば〈アウラ〉を感じるであろうものを見ても、われわれはもはやそれを感じとることができない。そのことは伝統的に”Oh, my God!”という感嘆詞が実感とともに使われてきたであろうような悲劇や災害を目にしたときに、「まるで映画のようだ」と感じてしまう現代人を考えてみれば明らかである。われわれはもはや目前の出来事よりも、縦長で手ブレした動画のほうによりリアリティを感じることすらありうる。

したがって、ベンヤミンが言った意味での〈アウラ〉は現代においては失われて久しい。しかし一段さかのぼって〈アウラ〉を、〈いま・ここ〉における真正性からもたらされわれわれに訴えかけてくるなにものか、と定義するのであれば、現代において複製技術はむしろ逆に〈アウラ〉を裏側で保証するものですらある。

われわれが何らかの義務であるかのように毎日チェックするニュース番組(ベンヤミンの時代は「週刊ニュース映画」が流行であった)で繰り返し放送される映像は真正で重要なものであるとわれわれは考えるし、SNSでたくさんシェアされている投稿には何らかの真理や力を読み取る。

芸術作品においても事情は変わらない。ウォーホル以後の芸術家たちはもはやベンヤミンのように、一回性の複製技術に対する優越を素朴に信仰することはできなかった。あらゆる芸術作品は何らかの方法で複製技術と関係を持たざるをえない。たとえば「映え」を気にしない芸術家はいないだろうし、複製されることを前提とした芸術や、逆に決して複製されえない〈体験〉に訴えかける芸術もいまやありふれている。芸術の側はきっと「芸術が技術を取り込んだ」と思っているだろうが、どうして「芸術が技術に取り込まれた」のではないと言い切れるのだろうか?

こうしてあらゆる芸術は〈複製芸術〉となった。決して複製されえないと主張する反〈複製芸術〉であれ、同じ地平に降りているという意味では〈複製芸術〉のいちバリエーションにすぎない。

しかし芸術をたんなる複製技術の犠牲者としてみてはならない。

十九世紀に生まれるような、多数の公衆による絵画の同時的鑑賞は、絵画の危機を示す初期の徴候である。絵画の危機は、写真だけによって引き起こされたのではない。写真とは比較的無関係に、芸術作品が大衆を求めはじめたことによって引き起こされたのだ。(617)

芸術は(おそらくパトロンからの解放と同時に)大衆をみずからもとめた。なぜか? 複製芸術について、ベンヤミンにならって次のように言うことができるだろう。複製芸術は、芸術性=〈アウラ〉を伝統の領域から引き離した。複製芸術は旧来の芸術とは異なり、メディア上に自身の複製を大量に出現させ、みずからをアクチュアルなものにする。つまり、芸術は複製技術の時代においてアクチュアリティを保持するために(ベンヤミンがファシスト映画に向けた言葉を借りれば「捏造する」と言いたいが)、みずから〈複製芸術〉となったのである。

現代において頽落した〈アウラ〉

こうして頽落した〈アウラ〉は広く大衆に向けてばらまかれた(実際にはいまだ一部の人々に囲い込まれていたとしても、そうした神話が成立した)。その結果、ひとびとは〈アウラ〉をみずからの手元に置くべく活動しはじめる。

今日の人間は誰でも、映画に映されたいという要求を持っている。〔…〕書籍に関しては数百年にわたり、書き手は少数であるのに対し、読み手はその何千倍もいるという具合になっていた。(612)

この分析が妥当であることは、有名人になろうとか、「小説家になろう」といった欲望がどれだけありふれたものであるかを考えてみれば明らかだろう。そうした欲望は技術の進歩とも手を結ぶ。現代はチュートリアル動画で学ぶことや、マーケティングの考えなしに何かを作り出すことはほぼ不可能といってよい。そうした生産過程の変化は、芸術を生み出す人々の位置も移動させる。

写真による絵画の複製と、スタジオのなかで演じられる出来事の映画カメラによる複製とは、別ものである。前者の場合、複製される対象は芸術作品であり、複製の産物はそうではない。なぜなら、レンズを使ってカメラマンがあげる成果は、交響楽団を率いて指揮者があげる成果と同様、ひとつの芸術作品を作り出すわけではない。それはせいぜいのところ、芸術的成果と呼ばれるものを作り出すにすぎない。(604)

芸術的成果を作り出す指揮者の喜び、これこそが現代における「芸術家」を動かすものであって、かつての「画家」の喜びを得ることはできない。この断念はあまねく人々にとって必要であるとは思う。

しかしすべて人間は技術を使いこなして生きてきたのであって、それってそんなに悪いことだろうか? という疑問は当然ありうる。しかしベンヤミンは複製技術を含む近代に登場した「第二の技術」と、それ以前の「第一の技術」を区別する。

第一の技術、原始時代の技術ができるだけ多く人間を投入したのに対し、第二の技術、現代の技術はできるだけ少なく人間を投入する。第一の技術が行った技術上の大事業は、いわば人間を犠牲にしたということであり、第二の技術のそれは、乗務員を必要としない遠隔操縦の飛行機という方向にある。第一の技術は、「一回こっきり」の世界である。(そこには、一度したら取り返しが付かない失敗だとか、未来永劫にわたって代理の意味をもち続ける犠牲死だとかがある。)第二の技術には、「一度は数のうちに入らない」ということわざが当てはまる。(これは、いろいろなやり方を倦むことなく試してゆくものである実験に関係が深い。)(598)

最近のAIアートが第二の技術の最たるものであることは明らかだろう。AIアートの生成には膨大な数の試行錯誤が必要とされる。そのことが問題になるのは、時間や労力をはじめとする人間的犠牲を払った作品と、単に気に入った画像が出るまでダイスを振るだけで完成した「作品」との区別が付かなくなったり、ことによると後者が前者より優越することで固有とされた領域を侵したさいにである。

いまのところ絵を描く人々は「AIを参考にして自分の手を加えて作品にする」といった、AIを道具として使いこなせるといった幻想から自由になれていない。むろん現状でAIはつねに人間を上回るわけではないのでそれは可能であり、ひとつの行き方ではある。しかしそうした方法が永遠に有効であるはずはない。「どのように人間が修正したか」を学習することはAIにとって比較的容易な課題だろうから。

したがって絵を描く人々は、あるいはあまねく芸術家はこうした〈アウラ〉の頽落に対して、少なくとも自分なりの答えを持っておく必要がある。ベンヤミンは既にヒントを与えてくれている。再び引用する。

芸術の生産において真正さという基準が無効になる瞬間には、芸術の社会的機能全体が、大きな変化をとげてしまう。芸術は儀式には基づくかわりに、必然的にある別の実践、すなわち政治に基づくことになる。(595)

ここでベンヤミンが述べている「政治」とはファシズムに対抗しうるような文字通りの「政治」であるが、これを拡大解釈することが一つの道としてありうるように思われる。すなわち芸術家が思想を持つこと。「なぜ自分がこれを作るのか」という問いに対する言葉を持つこと。

これは想像以上に困難な課題である。なぜなら芸術は単なる言葉を越え出るものであるために、それに魅せられた理由を言葉で説明することは原理的に矛盾であるから。しかしわれわれの言語は幸いにも「言葉で伝えられないものがある」ということを言葉で伝え共感しあうことができる。この一点に賭けることは可能であり、それは人間にしか為しえないことであると思う。

ベンヤミンは注の中で意味深な示唆を行っている。「大量複製の技術に特にふさわしいのは、大衆を複製することである(640)」と。したがってもはや複製の複製である大衆しか存在しない世界において希望を見いだすのであれば、唯一「われわれが大衆であること」に希望を見出さざるをえないだろう。

おわりに

ベンヤミンは論文の最後に、ラテン語の成句をもじってFiat ars - pereat mundus=芸術あれ。たとえ世界が滅びようとも、と言った。しかし、この文は別様にも読み取れる。ラテン語のarsは英語のartに相当するが、arsは芸術よりも大きなものも意味しうる。その意味はartにもリベラルアーツやマーシャルアーツにわずかにみられるが、すなわち、

技術あれ。たとえ世界が滅びようとも。

本稿における引用は全て以下から行った。

ヴァルター・ベンヤミン、浅井健二郎訳『ベンヤミン・コレクション1』筑摩書房。

お読みいただきありがとうございます。 当方は現在無職であり、ライティングの仕事を募集しています。 またこの記事が面白ければ、ぜひTwitterでのシェア、いいね(スキ)をお願いいたします。