2.3 全音階の成立、ハ長調の音階と和音

2.1節、2.2節ではそれぞれ、1つの音の絶対的な高さに対する名称である「音名」および、2つの音の高さの相対的な差に対する名称である「音程」について見て来ました。この2.3節からは、音階(スケール、scale)について掘り下げて考えていきましょう。なお、音階と和音は密接な関係にありますので、音階について説明していく中で、和音についても適宜触れていきます。

さて、音階は、読んで字のごとく、音の「階段」に喩えられます。ある音からその1オクターブ上までの音に向かって、段々に上がっていく音の列を言います。基本的には、その上がっていく段々の形が、いくつか種類はあるものの、ある程度パターンが決まっています。

この節ではまず、音階の中でも最も基本となる全音階について、これが歴史的にどのように確立してきたのか、大まかに見ていくことにしましょう。

2.3.1 ピタゴラス音律から(原初的な)全音階を導き出す

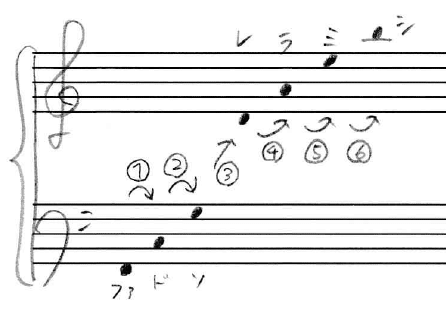

第1章で、ピタゴラスの実験を参考に、とても低いファ(F)の音から完全5度ずつ上がっていくという操作を行いましたね。もう一度その譜例を見てみましょう。

第1章では、この【操作2】を12回繰り返して、「ミ♯」にまで辿り着いたところで、「ミ♯」と「ファ」の異同、および、オクターブが12音で閉じられるかどうか、が問題となったのでした。

さて、仮にこの操作を6回までで止めてみるとどうなるでしょうか。なお、ここでは「周波数が1.5倍」というピタゴラス音律の前提にはこだわらず、単に完全5度を6回積み上げるという操作として捉えます。

上の通り、ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シの順番に、幹音(2.1節参照)の7音のみが出現して操作が完了します。このままだと各音が完全5度ずつ離れていますが、この7音を隙間なく五線いっぱいに敷き詰めてみたらどうなるでしょうか。

上の譜例のように、……ファソラシドレミファ……という音列が上下に無限に続くことになります。ピアノの白鍵だけの音階とほぼイコールですね。これこそが、こんにち我々が西洋音楽の基本として親しんでいる「全音階」の原初的な形と言えるでしょう。

2.3.2 原初的な全音階の特徴

さて、前項で得られた全音階の原初形について、大きく二つの特徴が挙げられます。

上下に無限に続いており、このままでは中心となる音が確定していない

仮にファの音を基準とすると、そこから上に全音3つ、半音1つ、全音2つ、半音1つという規則的な順番で各オクターブが構成されている

まず1点目について言うと、このことは、「全音階」が成立した時期が、「長調」や「短調」が成立した時期よりもはるかに早い、ということを指し示しています。現在でこそ、「ド」を中心音とする長調、「ラ」を中心音とする短調が音楽の主流となっていますが、それは近世以降のことで、中世ヨーロッパにおいては、グレゴリオ聖歌に典型的に見られるように、どちらかと言うと「レ」「ミ」「ファ」「ソ」のいずれかを中心音とする音楽がむしろ主流でした。

2点目については、全音階が成立する過程において、上述の【操作2】がなぜ6回でストップしたのか?ということを考えるヒントになると私は考えています。次項で詳しく考えてみましょう。

2.3.3 完全5度を何回積み上げるか?

試しに、【操作2】を7回までやってみるとどうなるでしょうか? なお、以下、譜例をト音記号だけで済ませるために、「完全5度上げる」という操作を適宜「完全4度下げる」(すなわち、完全5度上げたあと、1オクターブ下げる)という操作で置き換えます。

上の譜例のとおり、ファ・ファ♯・ソ・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファという音階が現れました。ここでは最初のところで「半音2つ」が連続しています。これは6回で止めたときにはなかった特徴ですね。

これは私の仮説にすぎないのですが、ピタゴラス音律に基づいて音階を作り上げていく過程で、この「半音の連続」が、メロディーを歌うためには美しくないものとして、切り捨てられていったのではないかと想像しています。

ついでなので、この【操作2】を4回だけ、あるいは5回だけで止めてみる、ということも試してみましょう。

上の通り、4回だけで止めると「……ファソラドレファソラドレ……」という音階が現れました。これは現代の音楽理論で言う「五音音階」(ペンタトニック・スケール)です。俗にヨナ抜き音階などとも呼ばれます(全音階から見て、四番目と七番目の音を抜いた音階となるため)。日本やスコットランドなどの民謡は、メロディーがこの五音音階でできているものが多く、あの「蛍の光」もそうです。

この五音音階の音程を調べてみると、ファから上に全音2つ、短3度1つ、全音1つ、短3度1つ、という順番で1オクターブが構成されています。半音がまだ表れていませんね。

上の通り、5回で止めると、今度は「……ファソラドレミファソラドレミ……」という音階が現れます。ファから上の音程を調べてみると全音2つ、短3度1つ、全音2つ、半音1つ、という順番で1オクターブが構成されています。半音が1つ出現した一方で、短3度も1つ残っており、若干、ぎこちない感じもします。

以上のように、完全5度をいくつ積み上げて音階を作るか、ということにはいくつかの選択肢があったことになりますが、歴史的には、4つ積み上げてできる五音音階と、6つ積み上げてできる全音階の2つが、特に多用されていくことになりました。いずれも、メロディーを歌うための音階としてバランスが良かったのでしょう。

以降、第2章の後半では、五音音階についてはひとまず脇に置き、全音階について引き続き掘り下げていくことにしましょう。

2.3.4 原初的な全音階からハ長の長音階へ ~ 主音・属音・下属音・導音の登場

先ほど見てきた原初的な全音階では、中心音が必ずしも確定していませんでしたが、バロック音楽の時代くらいまでに長調や短調の概念が確立してきて、長調の曲において「ド」の音を中心音とすることが主流になってきました。ここでようやく、我々に馴染みのある「ドレミファソラシド」という長音階が登場することになるわけです。(なお、長音階は全音階の一種ですが、このあたりの概念の整理はもう少し後の節で行いますので、現時点ではだいたいのイメージで大丈夫です。)

この項ではまず、ハ長調の全音階(ハ調の長音階)について、一歩進んだ知識をご紹介します。

「ドレミファソラシ」の7音のうち、ド、ファ、ソ、シにはそれぞれ特別な名前がついています。以下、ド、ソ、ファ、シの順番でご紹介しましょう。

ド:主音(英: トニック tonic、独: トニカ Tonika)。音階の中心となる音。メロディーの最後はこの音で終わることが多い。

ソ:属音(英: ドミナント dominant)。主音の完全5度上にある音。5度下の主音に「戻ろう」とする傾向がある(特にアンサンブルの低音部においてこの傾向が強い)。

ファ:下属音(英: サブドミナント subdominant)。主音の完全5度下にある音。主音の完全4度上にあると言うこともできるが、「サブ (sub)」が「~よりも下の」という意味なので、原義としては「完全5度下」と覚えたほうがよい。主音にスムーズに戻ることも、属音にスムーズに移行することもできる。

シ:導音 (英: leading tone)。半音上の主音に「解決」しようとする傾向がある。

なお、レ、ミ、ラにも同様の名前があるにはありますが、重要度が低いので、本マガジンでの説明は割愛します。重要なことは、ドレミファソラシの7音の中でも、ド、ファ、ソ、シの4音にはメロディーを歌う上で特別の役割(機能)があるということです。このことは後々、後代の音楽理論の発展を考える上でも大きな意味を持ってきます。

以上、ピタゴラス音律からハ長の長音階に至る歴史の、私なりの超ダイジェスト版をお送りいたしました。

2.3.5 主要三和音からハ調の長音階を導き出す

さて、一方で、我々はすでに1章の後半で純正律について見ていく際に、サブドミナント、トニック、ドミナントのそれぞれを根音とする主要三和音からも、ハ調の長音階が得られることをすでに学びました。以下の図を再掲しましょう。

ファラド、ドミソ、ソシレ、の和音の構成音をうまく並べ替えると、ドレミファソラシの長音階が得られるのでしたね。

以上のように、ハ調の長音階が、ピタゴラス音律的な発想に基づく完全5度の積み上げからも、純正律的な発想に基づく主要三和音からも作ることができる、というところは重要なポイントです。

なお、これは個人的な感想ですが、ピタゴラス音律から全音階を得る場合でも、主要三和音から長音階を得る場合でも、一番下の音が「ファ」になっているところが非常に興味深いと感じます。音階における本当の大ボスは「ド」ではなく「ファ」ではないかという仮説を私はひそかに持っています。

2.3.6 主要三和音の機能と終止形(カデンツ)

近世以降の西洋の音楽史を大きく見ると、ルネサンス時代⇒バロック時代⇒古典派時代と進んでいくにつれて、徐々に「メロディー(旋律)重視」の時代から「ハーモニー(和声)重視」の時代へと移り変わっていった、と捉えることができます。

ところで、和声(ハーモニー)とはそもそも何でしょうか。それは和音(コード)とどう違うのでしょうか。これは学問的にはかなり複雑な問題を孕んでいますが、このマガジンは学術研究論文ではないので、以下のようなシンプルな(私オリジナルの)定義で進めたいと思います。

「和声とは、複数の和音を時間の流れに沿って用いることによって、音楽に文脈を持たせることをいう」。

文脈を持たせるということは、別の言い方をすると、音楽に推進力、先に進む力を与えるということです。

古典派時代を頂点とする和声重視の音楽では、前項で見た主要三和音が音楽において果たす役割が大きくなっていきました。その結果、用語法にも変化が起きます。本来、トニック、ドミナント、サブドミナントはそれぞれハ長調におけるド、ソ、ファのような単音を指す用語ですが、それぞれを根音とする主要三和音のことも、単にトニック、ドミナント、サブドミナントと呼ぶ習慣ができました。現代から見ると、これらの用語がカタカナ(あるいは英語やドイツ語などの文献)で出てきた場合、単音を指しているのか三和音を指しているのか言葉だけでは分からないので、注意して読む必要があります。日本語であれば、「主音、属音、下属音」「主和音、属和音、下属和音」と言い分けるので区別できるのですが。

いま、これら主要三和音に特別な名前が与えられたのは、これらの和音が音楽の中で果たす役割が大きくなってきたからだ、ということを述べました。この各和音の「役割」のことを、楽典の用語では「機能」と言います。また、主要三和音の機能を特に重視する和声法(古典派時代の和声法)のことを「機能和声」と呼ぶこともあります。

以下、トニック、ドミナント、サブドミナントの各論、およびその組み合わせの典型例としての終止形について取り上げていきます。

2.3.6.1 トニック(T)の機能

ハ長調では「ドミソ」の和音です。その音楽の「中心」となる和音です。一般的な傾向として、この和音が鳴っているとき、音楽の聴き手は安心感や、一段落した感じを覚えます。普通の曲であれば、曲の最後にこの和音が表れて曲が終わります。

トニックからはドミナントにもサブドミナントにも進むことができます。

2.3.6.2 ドミナント(D)の機能

ハ長調では「ソシレ」の和音で、トニック(音楽の中心)へ帰ろうとする力を強く持ちます。音楽の聴き手は一般に、この和音が鳴っているとき、緊張感や不安を感じ、そこから解放されたいという感覚を覚えます。

機能和声においては、ドミナントからはトニックにしか進行しません。

2.3.6.3 サブドミナント(S)の機能

ハ長調では「ファラド」の和音で、消極的に定義すれば、トニックの安心感もドミナントの緊張感もない、比較的性格の曖昧な和音です。音楽の聴き手は、この和音により浮遊感、自由に遊んでいる感じを覚えるかもしれません。

サブドミナントからは、トニックに戻ることもできますし、ドミナントに進んで緊張感を高めることもできます。

2.3.6.4 終止形(カデンツ、ケーデンス)

この主要三和音の関係を「家」「(モーレツに忙しい)会社」「公園」に喩えてみました。

ポイントは、この人は会社から帰るときには、もう寄り道をする気力が残っておらず、必ず真っすぐ家に帰るというところです[注1]。

さて、この絵を参考に、機能和声における基本的な終止形(独: カデンツ Kadenz、英: ケーデンス cadence)を3つご紹介しましょう。終止形とは、最終的にトニックに至るまで(帰宅するまで)の道のりのパターンだとイメージしてください。

それぞれの譜例をお示ししますが、それぞれの和音は適宜、ヴォイシングを変えてあります(ヴォイシングについては3.1節⇒3.1.7項もご参照ください)。

①T-D-T……家から会社に直接行き、そのまま寄り道せずに帰宅します。

②T-S-D-T……家を出て、ちょっと公園に寄ってから出社します。退社後はまっすぐ家に帰ります。

③T-S-T……家から公園に出かけて帰ってくるだけです。会社はお休みです。

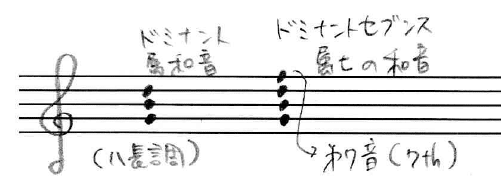

2.3.7 属七の和音(ドミナントセブンス)と三全音(トライトーン)

2.3.6節で見てきたドミナントについては、その「トニックに戻る」という機能を強化するために、ドミナントの三和音(ソシレ)に第7音(ファ)を加えて四和音とすることが広く行われてきました。この和音のことを属七の和音、英語でドミナントセブンスコード dominant 7th chord と呼びます。

使い古された例ですが、いわゆる「起立、礼、着席!」(これもT-D-Tですね)をピアノで弾くときの「礼!」のところで使われているのがこの属七の和音です。

では、第七音を加えることによって、なぜトニックに戻る機能が強化されるのでしょうか。

① ドミナントの「ソシレ」の和音が「ソシレファ」になることにより、「ファ⇒ミ」という半音進行が加わり、トニックへの進行がよりスムーズになる。

②「ソシレファ」の和音に含まれる「ファ~シ」の増4度音程が非常に不安定な響きを持つため、トニックに進んで落ち着きたくなる感覚をさらに強める(下記譜例参照。この譜例では各和音の第5音を省略してあります)。

この増4度音程は、全音三つ分離れた音程であることから、三全音(英: トライトーン tritone、独: トリトヌス Tritonus)とも呼ばれます。

さて、このトライトーン、実は早くも第1章の前半ですでに登場していました。オクターブを半分にぶった切るとどうなるか?という「思考実験」で、下記の譜例が出てきましたね。

このラ~レ♯の音程がまさに増4度で、トライトーンとなっています。第1章の時点では、それ自体として響きが美しくないため、音楽的にあまり意味のなさそうだったこの音程ですが(実際、近世以前の昔では、トライトーンは「悪魔の音程」として忌み嫌われていたようです)、こうして機能和声に組み込まれることで、がぜん重要な意味を持ってきました。このトライトーンは、音楽に緊張感(および、それに続く解放感・安心感)をもたらすために、ジャズ理論でも非常に重視される音程です。

以上、この2.3節では、ピタゴラス音律から全音階を導き、また、ハ長調に限定して、その主要三和音や機能和声について見てきました。次節では、次のステップとして、短調(まずはイ短調とハ短調)について見ていきたいと思います。

脚注

[注1] D→S→Tのような進行(会社から公園に寄り道して帰宅)は、古典派の和声では原則としてありえないことになっていますが、現代ではこのような進行を持つ音楽もたくさんあります。この節はあくまで古典派の機能和声に即した記述をしているだけですので、これを絶対的なルールとして考えないように注意してください。

このマガジンの記事一覧

前の記事

次の記事

先に第3章(コードに関する基礎知識)に進む

私の記事をお楽しみいただけましたでしょうか。もし宜しければ、是非サポートお願いいたします! 今後の励みになります。(主に我が家のフクロモモンガたちのエサ代になる予感です……)