3.0 スケールとコードの関係

2020年2月12日現在、2章3節以降が未執筆ですが、先に第3章を書き始めます。第3章は「コードに関する基礎知識」です。この章では主に、いわゆるコードネームの知識を扱います。

まず、この3.0節では、準備運動として、スケール(scale、音階)とコード(chord、和音)の関係について簡単に見ておきます。

3.0.1 スケールとコードの歴史的な関係

少しおさらいも入りますが、まずは、スケールとコードの歴史的な関係を簡単に振り返っておきましょう。そもそも、スケールとコード、歴史的に先に登場したのはどちらでしたでしょうか。

紀元前にピタゴラスがピタゴラス音律を発見して以降、ピタゴラスの実験で発見された最初の7音(ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シ)を構成音とする全音階 (diatonic scale) が徐々にヨーロッパで成立していきました。ただし、この段階ではまだ、「ド」を主音(トニック)とする長音階や「ラ」を主音とする自然短音階は確立されませんでした。

その代わりに、色々な音を中心音としたいわゆる教会旋法(レを中心音とするドリア旋法、ミを中心音とするフリギア旋法など)が使われていたのです。これらの旋法は、8世紀頃から少なくとも16世紀頃まで、キリスト教会でいわゆるグレゴリオ聖歌を歌うために長らく用いられました。

この「旋法」(mode)というのは、「旋律」の「旋」という字を使っていることからも分かる通り、基本的にはメロディー(単旋律)を歌うためのものです。

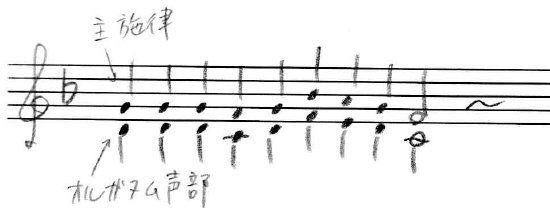

グレゴリオ聖歌の時代には、2つの異なる音を同時に演奏することは重視されていませんでした。メロディーは全くの単音で歌われるか、せいぜい、完全4度や完全5度の音程を保ったままずっと主旋律と平行移動するサブパートがあるくらいでした(このようなサブパートが加わった様式を平行オルガヌムと言います)。

厳密には、この譜例のような完全4度の2音だけでも、同時に歌っている限り和音の一種ではありますが、しかし、我々がこんにち思い浮かべるようなコードとはだいぶ様子が違いますね。つまり、歴史的には「コードよりも先にスケールが成立した」のです。

では、コードの成立は歴史的にはいつ頃なのかというと、ざっくり18世紀頃と理解してよいでしょう。

3声以上を鳴らすことが前提のコード(和音)やハーモニー(和声)に関する理論は、J.S.バッハを代表とするバロック音楽の時代(17世紀後半~18世紀半ば)から発展しはじめ、ハイドン・モーツァルト・ベートーヴェンを代表とする古典主義の時代(18世紀後半)に一定の完成を見ました。次の譜例はその典型例です(『全訳ハノンピアノ教本』からの抜粋。T=トニック、S=サブドミナント、D=ドミナントの表記は私が追記しました)。

よく言われる音楽の三要素、「リズム、メロディー、ハーモニー」ですが、このうちハーモニーは一番後に成立したわけです。

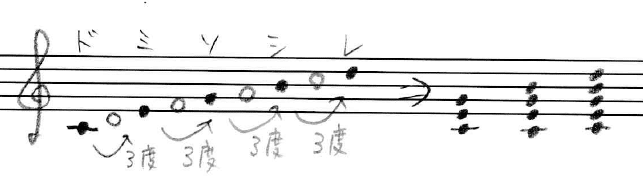

3.0.2 スケールとコードの理論的な関係

当たり前と言えば当たり前ですが、最も基本的なスケールとは、全音階を2度ずつ登っていくものです。それに対して、コードとは、基本的には音階を3度ずつ登っていき、その最初の3つから5つくらいの音を同時に鳴らすというところから始まっています。現在も、音楽で使われるコードの大半はこのようなものです。

大きい楽器屋さん等に行くと、「なんちゃらコード理論」の類の本がいっぱい並んでいると思います。これらの本に私はあまり目を通しておらず、批評できる権利が私にはないのですが、コードというものが、歴史的にも理論的にもスケールを土台として発展してきた以上、スケールの理解を抜きにしてコードだけを理解してもあまり意味がないと言えます。「とりあえずコードネームが読めるようになりたい」というニーズから、こういった本を手に取る人は多いと思いますが、コードネームは、スケールと関連させながら覚えたほうが、実ははるかに効率がよいのです。この点は是非覚えておいてください。

少し短かったですが、今回はここまで。では、次節から、具体的なコードの表記法について見ていきましょう。

このマガジンの記事一覧

前の記事

次の記事

私の記事をお楽しみいただけましたでしょうか。もし宜しければ、是非サポートお願いいたします! 今後の励みになります。(主に我が家のフクロモモンガたちのエサ代になる予感です……)