2.2 音程:2音の隔たり(後半)

この記事の前半はこちらです。前半では、「完全」「長」「短」で表せる音程について学びましたね。

2.2.7 増音程と減音程

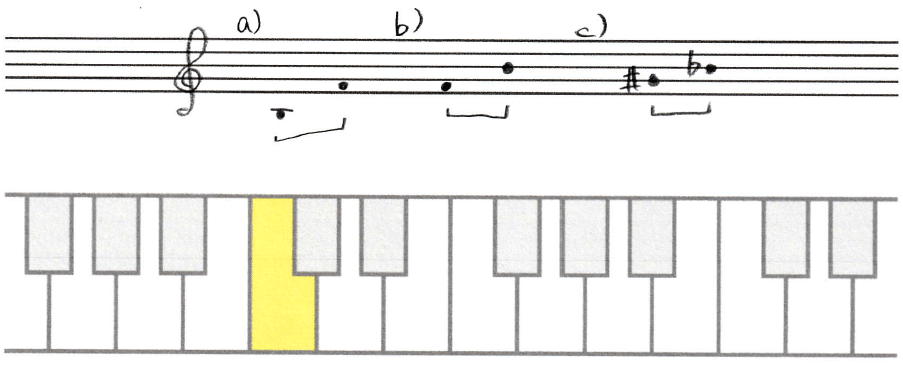

前回の最後に見た音程をもう一度見てみましょう。

さて、状況を整理してみましょう。a)は5度かつ6半音ですが、これまでに我々が学んだ5度は完全5度(7半音)のみでした。これは完全5度より1半音狭い5度です。同様に調べていくとどうなりますか? b)は完全4度(5半音)より1半音広い4度、c)は短3度(3半音)より1半音狭い3度ですね。

これは一部の例ですが、網羅的には、次のような音程を度数表記で表す必要が出てくるわけです。

「完全」より1半音狭い音程

「完全」より1半音広い音程

「長」より1半音広い音程

「短」より1半音狭い音程

※復習となりますが、「長」より1半音狭い音程は「短」で、「短」より1半音広い音程は「長」ですでに言い表せますので、ここで改めて考える必要はありません。

そこで、「完全」または「長」より1半音広い音程を「増」、「完全」または「短」より1半音狭い音程を「減」と呼ぶことになっています。先ほどの譜例では、a)は減5度、b)は増4度、c)は減3度となります。この「増音程」「減音程」までは正確に理解しておきましょう。

「完全」は完全系の度数にしか付かず、「長/短」は長短系の度数にしか付きませんが、「増/減」はどんな度数にも付きます。

ちなみに、理論的には「増」よりさらに1半音広い音程、「減」よりさらに1半音狭い音程も考えられます。これらは「重増」「重減」という呼び名で表しますが、出現頻度は大幅に下がります。いちおう以下に例を示します。

上の譜例でd)は重増4度、e)は重減6度となります(ちなみに、それぞれ7半音、6半音です)。なお、今後、譜例中ではこのように、適宜「度」を「°」と略記します。

なお、重増より広い音程や、重減より狭い音程については、実用性という観点から、「考えるだけ時間の無駄」とだけ言っておきます。こういった音程にはちゃんとした名前も付いていません。

2.2.8 音程の転回

ここまで見てきた「1オクターブより短い音程」については、「転回」(英語でinversion)という操作を行うことが可能です。「音程の転回」とは、「与えられた2音のうち、低い方を1オクターブ(完全8度)だけ上に上げて、新たな音程を得る」という操作を指します(2音のうち高い方を1オクターブだけ下げても、先ほどよりも1オクターブ下の音域で、同じ音程が得られますので、本質的に同じ操作です)。なお、「展開」は誤変換ですので注意。

早速実例を見ていきましょう。

a)は短3度を転回して長6度に、b)は完全4度を転回して完全5度に、c)は増4度を転回して減5度になりました。

音程の転回には次のような、常に成り立つ法則があります。

ある音程を2回転回すると、元の音程に戻る

「完全」は転回しても「完全」のまま変化しない

「長」は「短」に、「短」は「長」になる

「増」は「減」に、「減」は「増」になる

「転回前の度数」と「転回後の度数」を足すと、必ず「9」になる

これらの法則のお陰で、本当に暗記しなければならない音程は「完全5度」「完全8度」「長2度」「長3度」だけでよいとも言えるでしょう。例えば完全4度は完全5度を転回するだけで得られますし、短6度は長3度を転回するだけで得られます。長6度は、短6度を得ておいてから、それをさらに1半音広げるだけでよいわけです。

それから、「完全1度」と「完全8度」の間でもこの法則が成り立っていることも確認しておきましょう(完全⇒変化なし、1+8=9ですね)。

さて、以上で1オクターブ以内に収まる音程についてのお話は終わりです。いよいよ音程の話も終盤が近づいてきました。

2.2.9 複音程:1オクターブより広い音程

これまで見てきたような、1オクターブ以内に収まる音程を「単音程」と言います。これに対し、1オクターブよりも広い音程を「複音程」と言います。先に実例をお見せしましょう。

上記のa)は長10度、b)は完全11度、c)は増18度です。

複音程の度数表記は、以下のような手順で確定します。

「度数」部分は、原則通り、変化記号を無視して、五線譜上で何度離れているかをそのまま表記する(10度、14度など)。

与えられた複音程が単音程に変形するまで、2音のうち低い方を、1オクターブずつ上に移動する(移動しすぎて、低い音が高い音を追い越さないように注意)。

変形してできた単音程の半音数を確認し、それに冠すべき音程名(「完全」「長」「減」など)を得る。

今出てきた3つの例を図解すると以下の通りです。

ジャズの理論を勉強される方には、「9度、11度、13度」がそれぞれ「2度、4度、6度」を1オクターブ広げたものだということを、今のうちに覚えておいた方があとあと楽です。また、2オクターブが「完全15度」であることは、知っておいたほうが良いでしょう。他方、16度以上の複音程を暗記する価値はありません(実用的には、「2オクターブと増4度」のように言えば十分だからです)。

なお、複音程をそのまま転回することはできません。また、「増8度」や「重増7度」は単音程か複音程か?という疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、音楽理論的に重要なポイントではないので、その話は割愛します。

2.2.10 異名同音程

音名の世界に(レ♯とミ♭のような)「異名同音」があったように、音程の世界にも「異名同音程」というものがあります。これは、「表している半音の幅は同じだが、度数が異なるので音程名が異なる」という現象を指していう言葉です。

例は無数にありますが、ジャズ理論から見て特に重要なのは、次に示す3つの異名同音程です。

a)「増4度」と「減5度」(いずれも6半音)

b)「増2度」と「短3度」(いずれも3半音)

c)「長3度」と「減4度」(いずれも4半音)

それぞれの譜例は以下の通り。

これらがなぜ特に重要なのかについては、また時期が来たら話していきます。現時点では、特にa)が、6半音つまり全音3つ分なので「三全音」(英語でトライトーン tritone, ドイツ語でトリトヌス)と呼ばれ、その不安定さゆえに却って、クラシックでもジャズでもポピュラーでも非常に重視されている音程であることを、あらかじめ述べておくにとどめます。

また、異名同音程には、必ず増音程または減音程のような、「完全」でも「長」でも「短」でもない音程が絡むことも覚えておきましょう。

2.2.11 旋律的音程と和声的音程、あるいは「相対音感」の鍛え方

これまで「音程」は「2音の音の高さの隔たり」と言ってきました。理論的にはそれで充分なのですが、この項では少しだけ実践的な話をします。

ある音程を成す「2音」が実際の音楽の中に現れるとき、その現れ方には大きく分けて2種類あります。一つは、メロディーのように2音が一つずつ順番に鳴らされる場合、もう一つは、2音が同時に鳴らされる場合です。前者の場合を「旋律的音程」あるいは「水平的音程」、後者の場合を「和声的音程」あるいは「垂直的音程」と呼んで区別します(なお、「和声」という言葉の意味については次節で触れます)。

どちらの場合も音程としての言い方は変わりません。1本のフルートが「ドーミー」とメロディーを吹いても(旋律的)、2本のフルートがそれぞれ「ド」と「ミ」を同時に吹いても(和声的)、その音程が「長3度」であることに違いはありません。

ここで大事なのはむしろ、音程を正しく捉える耳の鍛え方です。このマガジンでは、「絶対音感」は決して重視しませんが、「相対音感」は音楽に携わる上できわめて重要な感覚であると考えています。相対音感の厳密な定義は諸説あるかもしれませんが、その突き詰めた意味を一言で言えば、それは「2音を聴いただけで、鍵盤や譜面などの助けなしに、その音程を把握する能力」と言いかえてよいでしょう[注1]。

この相対音感は、「旋律的音程」と「和声的音程」の両方に対して鍛えていく必要があります。しかし、おそらく鍛えるのが比較的易しいのは「旋律的音程」に対する相対音感のほうでしょう。手始めに、なるべく簡単な曲を選んできて(それこそ「ぞうさん」とか「チューリップ」とか「きらきら星」とか)、そのメロディーに現れるすべての旋律的音程の音程名を言えるでしょうか?

これをスラスラ言えるよう訓練しておくと、後々とても役立ちます。例えば「きらきら星」の最初の「ドドソソララソー」の部分だけ正解を書いておくと、「完全1度、完全5度↑、完全1度、長2度(全音)↑、完全1度、長2度(全音)↓」という具合です(実際には、同音反復の完全1度は当たり前なので省いてよい)。和声的音程を捉えるための音感トレーニングはその後でも遅くありません。

2.2.12 音程まとめ

さて、音程についての話が長くなってきました。このあたりでまとめましょう。

音程とは、「2つの音」が与えられたときに、その2音の「音の高さの隔たり」のことを言う。

音程は、「半音の数」などでも表せるが、音楽理論的に重要なのは「度数表記」である。

度数表記は、「♯、♭などを無視して五線譜上でどれだけ離れているか」を「度数」で表記し、半音の数を正確に反映するため「完全」「長」「短」「増」「減」などの音程名を度数の前に付ける表記方法。

単音程で「完全」になりうるのは「1度、4度、5度、8度」だけ。残りの「2度、3度、6度、7度」は「長」または「短」をつける度数。

「完全」「長」「短」で表記できない音程は、「増」「減」などで表記する。

転回した音程の名前と、元の音程の名前には法則性がある。

半音の数は同じでも、度数表記は異なる場合がある(異名同音程)。

複音程は、9度、11度、13度、15度を覚えるとよい。

耳だけで音程を把握する能力、すなわち「相対音感」を鍛えることが大切。

もし、上のまとめを読んで「何のことだっけ?」となった方は、さっそく復習しましょう。それくらい、この「音程」の話は重要です。

次回予告

さて、ここまでで、私たちは1つの音に「音名」をつけ、2つの音の隔たりを「音程」の度数表記で示すことを学びました。次からはいよいよ、3つ以上の異なる音を「組織する」、という話に移っていきましょう。まずは、皆さんが最も馴染みが深いであろう、いわゆる「ハ長調」の「ドレミファソラシド」を改めて深掘りしていきます。2.3節に続きます。

脚注

[注1] 「相対音感」のおおざっぱな定義(というかイメージ)は本文中の通りですが、参考までに、「絶対音感」のほうは次のようなものだと考えてください。「Aさんは目隠しをしています。Aさんの横で、Bさんは、全部で88鍵あるピアノの鍵盤をランダムに一つずつ弾きます。Aさんは、目隠しをしたままでBさんが弾いた鍵盤の音名をすべて言い当てられました」。このようなとき、Aさんには絶対音感があると言います。より絶対音感の鋭い人であれば、A=440HzとA=442Hzを聞き分けることもできるかもしれません。完全に余談ですが、筆者自身はピアノの習い事の賜物(?)で、いま述べたAさん程度の絶対音感は幼少時から持っており、今も失われていませんが、それに頼りすぎたせいで相対音感のトレーニングはかえって遅くなったと思っています。

このマガジンの記事一覧

前の記事

次の記事

先に第3章(コードに関する基礎知識)に進む

私の記事をお楽しみいただけましたでしょうか。もし宜しければ、是非サポートお願いいたします! 今後の励みになります。(主に我が家のフクロモモンガたちのエサ代になる予感です……)