1. 序論:音そのものおよび音律についての知識(前半)

1.0 「音」って何?

ごく当たり前の話から、この「序論」に入りましょう。本当に当たり前ですが、音楽は音で出来ています。それでは、改めて考えてみましょう。音とは一体、何でしょうか?

ざっくりと物理的に見てみましょう。音とは、一言で言えば空気の振動[注1]です。ある物(音楽的な例で言えば、太鼓の鼓面とか、ラッパ奏者の唇とか、声帯とか)の振動が、空気の振動を通して、鼓膜にまで伝わったとき、それが音として耳に聞こえるわけです。

そして、音には三つの要素があると言われます(音の三要素)。すなわち、大きさ、高さ、音色です。それぞれ、振動(波)の大きさ、単位時間あたりの振動数(周波数)、波(音波)の形に対応します。さて、この「音楽理論夜話」では、主に音の高さについての話を取り扱うという方針でした。この方針に従い、音の大きさと音色については脇に置き、さっそく、音の高さについて、考えてみましょう。

1.1 音の高さとは、オクターブとは

音の高さは、物理的には「単位時間当たりの振動数(周波数)」に対応する、と今述べました。もう少し分かりやすく言うと、「1秒間に何回震えるか?」が音の高さを決定するということです。

オーケストラの生演奏を聴きにいったことのある方は、演奏が始まる前に、オーボエ奏者がまずA(アー)の音(イタリア音名で言えば、ドレミファソラシドの「ラ」)を吹き、それに従ってオーケストラの全員がチューニングを行う、という場面をご覧になったでしょう。その、オーボエ奏者が最初に吹くAの音の高さを「440Hz(ヘルツ)」と定める、というのが、一応の標準として世界的に認められています[注2]。440Hzというのは、「1秒間に440回震える」という意味です。

さて、「オクターブ」という言葉はほとんどの皆さまが聞いたことがあるでしょう。ドレミファソラシドと音を順番に並べたときの、「下のド」から「上のド」までの距離(音の高さの隔たり)をオクターブと言うのでしたね。

では、オクターブの意味を物理的に説明できますか?

物理的な意味、といきなりと言われても……という方のために、もう少しハードルを下げてみましょう。先ほどの440Hzと定めた「ラ」の音を中心にして、音を上下にもう1オクターブ分ずつ並べてみましょう。

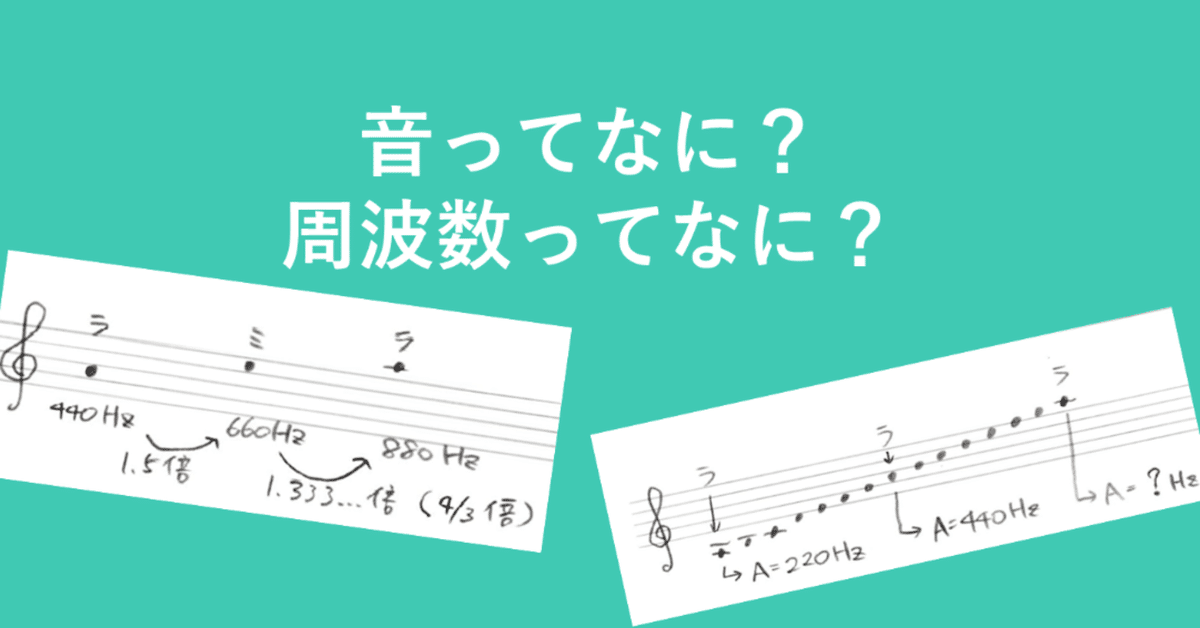

上の譜例で、真ん中にあるラが440Hzです。その下(左)にあるラの音は、実は、220Hzになっています。ここまでがヒント。それでは問題です。上の譜例の一番右のラの音の周波数は、いくつになっているでしょうか?

「660Hz!」と思った方、残念、不正解です。正解は「880Hz」です。もうお分かりですね。「1オクターブ上がる」とは、物理的には「周波数が2倍になること」を意味します。「1オクターブ下がる」とは、「周波数が半分になること」を意味します。1オクターブ上がるたびに、周波数は倍々計算で大きくなっていくわけです。

ここまで、よろしいでしょうか。

1.2 オクターブの中身を改めて分割してみよう

さて、私たちは、1オクターブの中に「ドレミファソラシ」の7音が入っていることを半ば常識として知っています。あるいは、半音単位で考えて、「ド、ド♯、レ、レ♯、(中略)、ラ、ラ♯、シ」の12音が入っていることを知っています。しかし、歴史的に考えると、1オクターブの中身は、初めからこのように分割されていたわけではありません。たいていの場合、私たちには、小学校の音楽の授業などで、リコーダーやピアニカ[注3]などを通して、オクターブが7音ないし12音で構成されていることが当たり前のように刷り込まれていますから、オクターブの中身が現在の姿に落ち着くまでの道のりについて考える機会はあまりないわけです。

そこで、試しに、思考実験として、オクターブを半分に分割することを考えてみましょう。

今度は左の「ラ」が440Hzです。右のラは880Hzでしたね。それでは、左の「ラ」から右のラまでを、「厳密にきっかり半分」にぶった切ると、その周波数はどうなるでしょうか?

今度こそ660Hz!と思った方、残念、不正解です。しかし落ち込むことはありません。この660Hzというのは、少し後で触れますが、とても大事なポイントになってきます。660Hzは不正解と分かっていた方も、この660Hzという数字は覚えておいてください(あらかじめヒントを出しておくと、660Hzは、440Hzの「ラ」の上にある「ミ」の音の周波数にほぼ等しくなります)。

さて、なぜ660Hzが不正解かというと、音の高さというものは、周波数で考えるときには、足し算引き算ではなくて倍々計算で考えなければならないからです(数学の得意な方はもうお分かりと思いますが、等差級数的ではなく、等比級数的に考えなければならないという意味です)。440 ⇒ 660 は 1.5倍ですが、660 ⇒ 880は 1.333…倍で、比としては均等にはなっていませんね。

では正解は? これを数学的に正確に表現すると、なんと、 $${440\sqrt{2}}$$ Hz ということになります。$${\sqrt{2}=1.41421356\cdots}$$ を語呂合わせ(一夜一夜に人見ごろ……)で覚えた方もいらっしゃるでしょう。計算すると

$$

440\sqrt{2}\fallingdotseq622.25

$$

つまり、440 ⇒ 622.25 が約1.414倍、622.25 ⇒ 880 もまた約1.414倍となるので、これでオクターブをきっかり半分に分割できたことになります。このラとラの間のちょうど真ん中にある音は、ラから6半音だけ離れた「レ♯」または「ミ♭」ということになります。「レ」と「ミ」の間の音ですね。

ここまでの内容をまとめると下記の譜例a), b)のようになります。

1.3 ピタゴラスの実験

お手元の鍵盤楽器などで、「ラ」と「レ#」を同時に弾いていただくと分かると思いますが、この2音を鳴らしても、あまりそれ自体で美しい響きとは言えませんね。オクターブを単純に半分にぶった切る、ということを試してみましたが、現時点では、このこと自体に直接の音楽的な意味はあまりなさそうです。

むしろ、音楽的な響きという意味では、先ほど不正解として却下された「660Hz」のほうがはるかに優れています。440Hzの音と660Hzの音は、周波数の比が綺麗に2:3になっており、そのため、同時に鳴らすと大変美しい響きになります。このことに気付いたのが2500年前の古代ギリシアの賢人、ピタゴラスです[注4]。数学のピタゴラスの定理(三平方の定理)で有名な、あのピタゴラスです。

この660Hzの音は、お手元の鍵盤楽器の「ミ」の音の高さとほぼ等しくなっています。「ラとレ♯」に比べて、「ラとミ」を同時に弾いてみると、はるかに美しく、落ち着いた響きになりますね?

音程(2音の音の高さの隔たりのこと)に関する用語についてはあとで詳しく説明しますが、この「ラからミ」の音程は、こんにち「完全5度」と呼ばれている音程です。半音の数でいうと、7半音となります(繰り返しますが、ピタゴラス以前の時代には、オクターブを7音とか12音に分割するという発想自体が存在していませんでしたので、この「ラ」とか「ミ」とか「完全5度」とか「7半音」とかいうのは、完全に「後付け」の話であることに注意してください)。

さて、「1オクターブ上げる」を「周波数を2倍にする」と定義したのと同じように、仮に、「完全5度上げる」を「周波数を1.5倍にする」と定義してみましょう。ここで、或る共通の「ものすごく低い音」を基準にして、次の2つの操作を行います(これは、ピタゴラスが実際に行った実験と、本質的に同じ内容だと考えてください)。

【操作1】 基準音からスタートして、「1オクターブ上げる」という操作を何度も繰り返す

【操作2】 基準音からスタートして、「完全5度上げる」という操作を何度も繰り返す

この2つの操作を並行して行ったとき、どこかで同じ音に再びたどり着く、ということはないでしょうか?

基準音の周波数を$${f}$$と置くと、数学的には、【操作1】は「$${f\times2\times2\times\cdots}$$」という計算を、【操作2】は「$${f\times1.5\times1.5\times\cdots}$$」という計算を繰り返すことになります。ピタゴラスは、【操作1】を7回、【操作2】を12回繰り返したときに、同じとまでは言えないが、かなり近い音に近づくということを発見しました[注5]。$${f}$$を取っ払って数字だけを書くと、

【操作1を7回】$${2^7=128}$$

【操作2を12回】$${1.5^{12}\fallingdotseq129.75\cdots}$$

これを「同じ音」と見なすのはかなり強引なのですが、これを「ほぼ同じ音」と見なす強引な視点がないと、実は、オクターブは12半音に分割できる、という想定がそもそも成り立たなくなってしまいます。

説明の都合上、「ものすごく低い基準音」を「ものすごく低いファの音」としておきます。

【操作1を7回】 ファ⇒ファ⇒ファ⇒ファ⇒ファ⇒ファ⇒ファ (※文字で書くと訳がわかりませんが、1オクターブずつ上がっているところを想像しながら、下記の譜例も参照ください。なお、"15ma bassa"とは、記譜よりも2オクターブ下の音を表すという意味です)

【操作2を12回】 ファ⇒ド⇒ソ⇒レ⇒ラ⇒ミ⇒シ⇒ファ♯⇒ド♯⇒ソ♯⇒レ♯⇒ラ♯⇒ミ♯ (下記の譜例も参照ください)

【操作2】のほうでは、ファから始めて、お手元の鍵盤楽器の白鍵の7音、ついで黒鍵の5音が、(オクターブの違いを無視すれば)きれいに順々になぞられていくのが分かります。この操作を11回行った時点でオクターブ内の12半音は無事、過不足なくカバーできました。そして、12回目の操作の後に出てくる13個目の音が「ミ♯」となります。我々の常識では、「ミ♯」というのは、ミよりも半音高い音で、要するに「ファ」の音です。しかし、ピタゴラスの行った操作1・2に従うと、ファ=128に対してミ♯≒129.75… ということで、ミ♯のほうが約1.364%高くなってしまいました。厳密には、ファとミ♯は別の音、ということになるわけです。これはどうしたことでしょうか。序論の後半に続きます。

脚注

[注1] 厳密には空気以外のものの振動でも音は伝わります。水、糸電話の糸、頭蓋骨(自分の声の場合)、などなど。とはいえ、現実的には、人が音楽を聴くとき、ほとんど例外なく空気の振動を通してそれを聴いているわけです。また、ラジオや携帯電話の電波は、音を電波信号に変換して伝えるものなので、ここでは除外しておきましょう。

[注2] 歴史的には、19世紀後半にはA=435Hzが採用されていたそうです。A=440Hzが標準として確立したのは20世紀のことです。近年は、音楽ホールの巨大化などに伴い、場合によって442Hzとか、443Hzとかの高めの設定が採用されることも一般的になっています。

[注3] 厳密には、ピアニカはヤマハの商品名です。一般名称は「鍵盤ハーモニカ」です。

[注4] もちろん、細かいことを言えば、ピタゴラスの時代には周波数を測定する機械はありませんでした。ピタゴラスは単純な弦楽器(モノコード)を作成し、2本の弦の長さを2:3にして同時に鳴らすと、その2音が美しく調和することに気付いた、というのが歴史的により正確な表現です。ちなみに、弦楽器の弦の長さと、その弦が鳴る音の周波数とは、反比例します。長さ30cmの弦で440Hzの音が鳴っているとすると、長さ20cmの弦では660Hzの音が鳴るということになります。

[注5] ここでも、細かいことを言えば、モノコードで7オクターブも離れた音を出すことは物理的に困難であったと考えられます。実際には、【操作1】は1,2回程度で、【操作2】のほうに適当に1オクターブ下げる作業を混ぜていたのでしょう。本文では、説明の単純化のため、このような「折り返し」を含む操作は避けました。

私の記事をお楽しみいただけましたでしょうか。もし宜しければ、是非サポートお願いいたします! 今後の励みになります。(主に我が家のフクロモモンガたちのエサ代になる予感です……)