未来思考スイッチ#16 「白は白」、「黒は黒」、混ぜないままがいい

なぜ、印象派の絵は明るいのか。

欧米の美術館を訪ねると、その大きさにいつも圧倒されます。たくさんの収蔵物を抱える美術館は、時代の古い順に展示室が続くので、まるで歴史の中を散策しているような気分になります。描かれた時代背景をイメージしながら鑑賞すると、更におもしろさが増してきます。そして、私の気持ちが最も高揚するのは、「印象派」の部屋に足を踏み入れた瞬間です。突然、パッと目の前が開け、これまでの時代とは異なる優しい明るさに包まれるからです。

1874年の展示会から「印象派」と呼ばれる画家集団が社会的に知られるようになりました。当時、「印象派」という名称はまだなく、その火付け役となったのは、皆さんもご存知のモネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ピサロなどのすごい画家たちです。

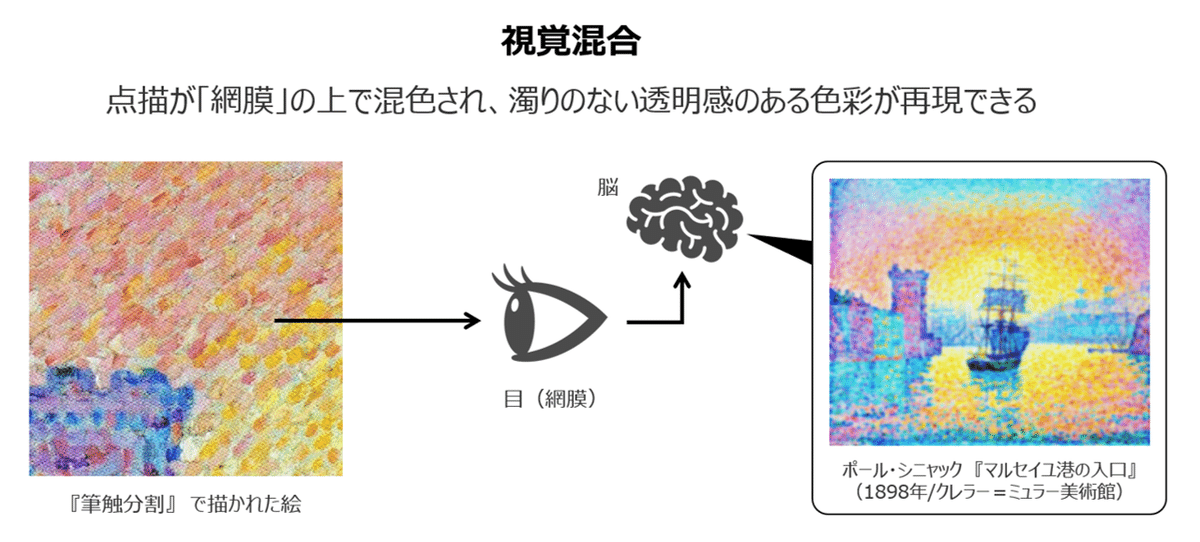

それまでの古典的絵画は、黒・グレイという重い色調が主流でした。ところが「印象派」は、青・緑・黄などビビットな色調をベースに明るい画質へと転換し、「筆触併置」という筆遣いを用いることで、特有の明るさを生み出していきます。

通常、私たちが絵を描く時はパレットの上で絵の具を混ぜ、キャンバスに塗りますよね。しかし、この絵の具、実は混ぜると色の彩度は落ち、混ぜれば混ぜるほど黒に近づくという性質を持っています。これが色の三原色です。とにかく、どんどん濁っていくのです。

これを避けるため、色を混ぜるのではなく、原色のまま、キャンバス上に点として並べていく方法が「筆触併置」です。絵から離れて見る人の目の中で、光となったそれらの絵の具が混ざります。上の右図のように、光の三原色の特性を活かしているのです。つまり、混ぜれば混ぜるほど白(透明)になる、明るくなるという効果を狙ったものです。

私はこの「印象派」の明るさ、軽やかさが若い頃から大好きで、パリに渡航する機会があれば、必ずオルセー美術館とオランジェリー美術館に足を運びます。そこで絵を鑑賞するたびに、目の中で色を混ぜるという発明に感動するのです。

ニュートンとゲーテの色彩論。

人の知覚を取り込み、新しい芸術表現を試みた「印象派」に触れると、私はニュートンとゲーテの戦いへと思いが巡ります。一般的に有名なのはニュートンの色彩論です。私たちに馴染みのあるプリズム分光された7つの色をニュートンが最初に示しました。

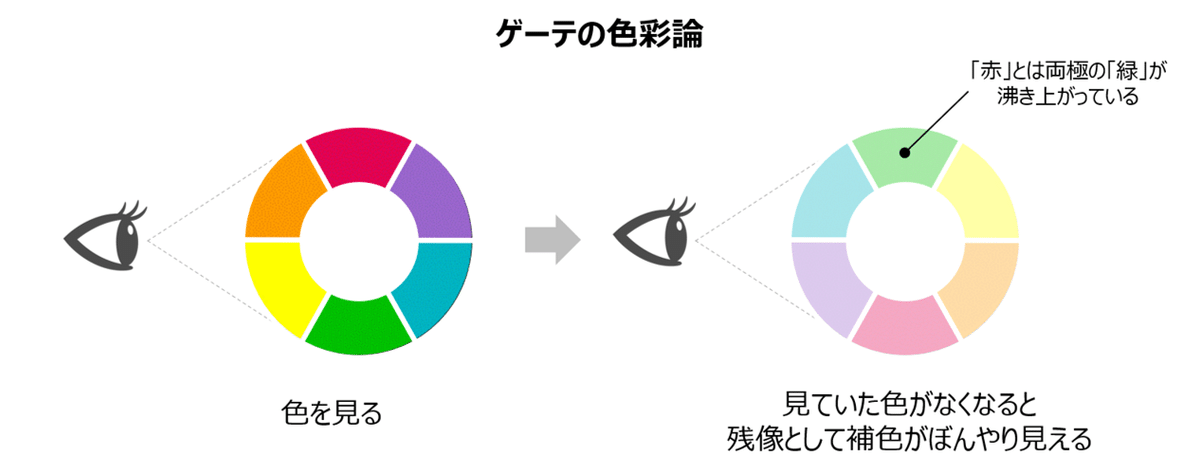

一方、ゲーテが着目したのは「人が感じる色彩」でした。ニュートンの分光(屈折率で分割した光)に異を唱え、モノとしての色ではなく、人の目の中で起きる現象を観察していました。

上の左図のような色の輪を長い時間見つめた後、真っ白な面に目をやると、そこにはこれまでに見ていた色とは反対の色、補色が目の中に浮かび上がってきます。赤であれば緑、黄であれば青紫といった具合です。この観察から、「色を見ると目の中で補色を生み出す動きが生まれてくる」とゲーテは気づき、「私たち人間は、明るさと暗さの「両極」にあるものが求めあう中で、色彩を見出している」という意味のことを言っています。そして、ゲーテは「色環」というものを見つけます。「色環」上で対極にあるものは補色の関係です。

直線的な7色のニュートンと円環的なゲーテ。この違い、とてもおもしろいと思いませんか。何よりも私にとって、ゲーテが人の感じる色彩を扱っていたことと、先に述べた「印象派」の手法である「目の中で色を混ぜる」こととが重なって感じられるのです。どうやら「印象派」の画家たちは、この「色環」について学び、反対側にある色同士が補色として強め合うことを知っていたようです。点描で描かれる色の配置は、補色同士の組み合わせにすることで、互いの色を引き立て合う相乗効果をもたらしていました。ビビットな色、筆触併置、そして補色の活用。このようなテクニックを組み合わせ、「印象派」の絵はますます明るくなっていったのでした。

連作が多かったモネの「睡蓮」。

「睡蓮」で有名なモネは晩年、ジヴェルニーというパリからバスで2時間ほどの田舎町に移り住み、土地を買い、自分自身でデザインした「睡蓮」の庭を造ります。その場所で描かれたのが「睡蓮」の連作です。同じ場所で描いても、刻々と風景はうつろいます。毎日、違う「睡蓮」が目の前に広がり、モネはこれを描き続け、連作と呼ばれるたくさんの「睡蓮」の作品が出来上がりました。

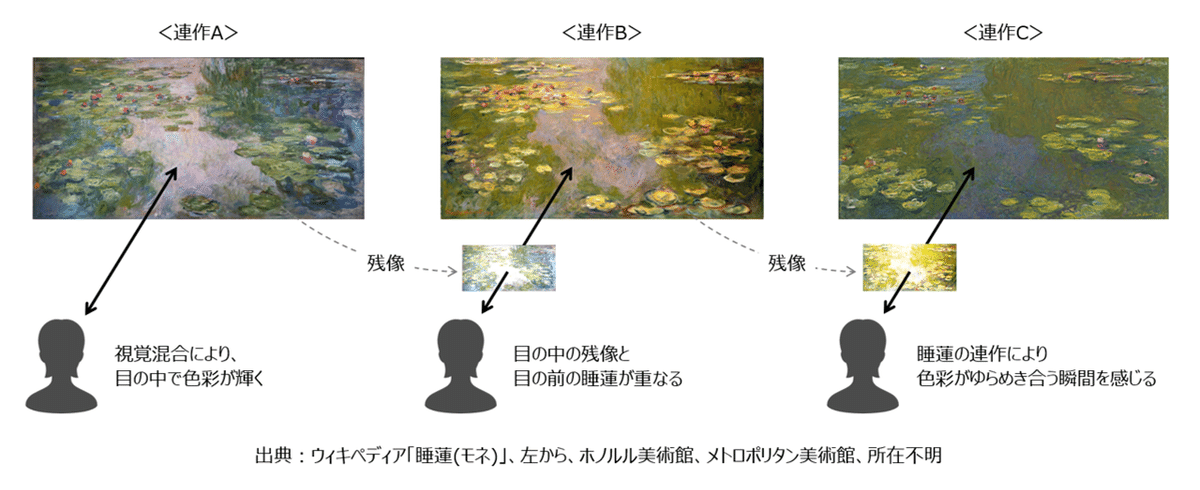

私が美術館で「睡蓮」を鑑賞する場合、ほとんどはモネの描いたある1枚を観ています。ところが、「モネの連作はこのような1点ものを意図したものではない」と、ある芸術評論家は言います。その主張を私の理解で表現するならば、「連作で描かれた「睡蓮」は、並べて観ていくものだ。前の絵が残像として網膜に残り、次の絵と混ざり合い、これにより水面から沸き立つような色めく睡蓮を体験できる。」というものです。

「睡蓮」の絵の構図には水平線、地平線がありません。目の前に広がるのは、水面、植物、空気、反射する空、そして光。空間的な距離感が喪失し、私たちが深く沈潜できる構図になっていると思います。絶えず変化する世界で、鑑賞者一人ひとりの網膜と脳に、一人ひとりの「睡蓮」が立ち上がってくるというわけです。

しかしながら、「睡蓮」の連作は世界中の美術館やコレクターへと散らばってしまい、私は連作で鑑賞できた記憶はほとんどありません。オランジェリー美術館の4面パノラマは、その迫力に圧倒させられますが、経年の影響か、心なしか鮮やかさに欠け、色めき立ちあがるような連作体験までには至りませんでした。

印象派、睡蓮、そして太極図。

私が「印象派」やゲーテが好きなのは、絵や色を物体として捉えるのではなく、観察者と観察対象をひとつとして扱う姿勢が、現代的な意味を持つと感じているからです。つまり、「モノという客体は、ヒトという主体と一体となって、はじめて意味を成す」という主客一体です。モノからコトへの価値転換とも通じていると思います。

この主客一体について、陰陽の太極図を用い、もう少し考察してみましょう。太極図は、常に動くさまを表し、あらゆる法則をシンプルに表現しています。

太極図には「2つの極」、「4つの立場」が共存しています。「2つの極」とは、陰(A)と陽(B)です。それぞれの気が生まれ、徐々に盛んになっていきます。やがて陰は陽を飲み込もうとし、陽は陰を飲み込もうとする。陰が極まれば陽に転じ、陽が極まれば陰に転ずという動きです。私たちが行う呼吸をイメージしてみてください。吸うが極まれば、吐くに転じる。この繰り返しが陰陽の関係です。そして、Aの陰の流れの中にB‘の陽があり、いくら陰が大きくなってもその中には陽があり、後には陽に転ずることを表現しています。陰はゆるめる力、陽はしめる力と言われます。

この陰と陽を「わたし」と「あなた」と言い換えて考えてみましょう。すると、「わたし(A)」と「わたしが見るあなた(B‘)」、「あなた(B)」と「あなたが見るわたし(A’)」の4つの立場が見えてきます。「わたし」と「あなたが見るわたし」は、物理的に考えれば同じだと思いがちですが、「わたしが認識するわたし」と「あなたが認識するわたし」は違いますよね。印象派の絵の鑑賞のように、一人ひとりの目の中で絵は変わっていきます。主客の関係性があるから、この宇宙には常に「4つの立場」が存在していることになります。

混ざらないから、動きが生まれる。

もしも、太極図の白と黒を混ぜ、灰色にしてみるとどうなるでしょうか。当然、世界は灰色のままですから、動きは生じません。灰色で止まってしまいます。宇宙が躍動感を持つためには、必ず「陰と陽」「わたしとあなた」「主体と客体」という多様性が必要なのです。両極があるから、運動が生まれ、万物がことごとく動いていく生成発展が成り立つのです。

「生命は、絶対に相反するものの自己同一として成立するものでなければならない。」「ヘラクレイトスの言う如く、相反するものから最も美しき調和が生まれるのである。」と哲学者、西田幾多郎は述べています。

混ざらない両極として、昼と夜、吸う息と吐く息、動脈と静脈、男性と女性・・・。相反する存在でありながら、お互いを引きつけ合い、補い合うものはたくさんありそうですね。先ほどの色彩と補色の関係も両極です。

現代は多様性の時代と呼ばれています。

多様な人たちを色に例えるなら、いろんな色がそのままである方が輝きます。そして、両極となる補色のような存在が近くにいると、お互いを活かしあうことができるでしょう。多様な色を混ぜて均一化し、グレイや黒にしてしまっては動きが止まり、面白みに欠けてしまいますから、「白は白」、「黒は黒」、混ぜないままがいいですね。

『未来思考』の実践には多様性が不可欠です。気の合う仲間ばかりで未来を考えず、ぶつかり合いの中で動きが生まれる(発想が躍動する)関係づくりが望ましいでしょう。

チームづくり、組織づくりの参考になれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?