令和五(2023)年 修験道初体験 山形 甑嶽峰中修行 感想記

【令和6(2024)年 4月24日 加筆版】

【令和6(2024)年2月29日 動画&写真を一部追加しました】

本日(投稿日)は山の日でございます。

ごきげんよう。残暑お見舞い申し上げます。

連日の厳しい暑さが堪えます。どうぞ御自愛くださいませ。

さて、個人的なお話となりますが、

昨年に初滝行でお世話になりました 山形県におわします甑嶽山にて、

5月中旬に行なわれました修験道・峰中修行を初成就してまいりました。

修行内容につきましては、私の判断だけで申し上げることはできません。

御繁忙な御宗家さま(住職)に、事前に記事内容確認のお時間をいただきますことは、たいへん申し訳なく存じますゆえ、公表されている内容を踏まえつつ、私の責任のもとで差し支えない程度に個人的記録も兼ねた感想などを記しました。

ご興味ある方はよろしければ、お付き合いくださいませ。

(文字数 約42,000字)

古流修験本宗について

お世話になりましたところは、山形県東根市にございます

宗教法人 古流修験本宗 總本山 甑嶽山観音寺様

(以後、本宗とお書きします)

平成17(2005)年に宗教法人格を取得され

「古流修験本宗」を立宗。霊峰・甑嶽(甑岳)を

神仏習合の修験道の実践道場として活動されておられまして、

来年(2024年) 20周年を迎えられるとのことでございます。

甑嶽 ( 地図 )は、国土の背骨・東北地方の奥羽山脈の西端におわす

標高1,016mの御霊峰。

古来より水分の神様※として、山形盆地に住まう人々より

篤い崇拝を集めてこられたお山とのことでございます。

※流水の分配を司る神様。くまりは「配り」の意味で、水源地や分水点に おまつりされることが多く、水分(みくまり)は、山から流れ出る水が分かれる所。分水嶺。

「岩波 古語辞典 補訂版」(岩波書店、2010年)

お山の名前の由来は、日本では古墳時代の5世紀頃から使用されていた

お米やお豆などの穀物を蒸す「甑」と呼ばれる蒸し器を、逆さまにして伏したような形をしていることから名づけられたとのことでございます。

【参照画像】

甑嶽山観音寺 御由緒

公式HPによりますと

大化4(648)年に※道昭様(629〜700年)によって御開山され、

寺院(華蔵院)が建立されましたのちに修験宗となり、鬼門封じのお寺として密かに都護りをされてこられたとのことでございます。

道昭様は飛鳥時代の学僧で、白雉4(653)年に第2回遣唐使として入唐され、三蔵法師として知られている玄奘様に師事して法相教学を学ばれました。また、慧満禅師から禅を学ばれ、斉明7(661)年頃に帰朝(帰国)され、翌年には禅院を建立して法相教学を伝えられました。

平安時代初期に編纂された勅撰国史書『続日本紀』巻第一

第42代・文武天皇4(700)年 3月10日条にて、道昭様にまつわる記事がございますので、記事文のお写真をおあげして引用いたします。

道昭様の火葬が日本で最初と認めてしまうのは躊躇される。」と述べられております。

出典:『続日本紀一 新日本古典文学大系 12』

(岩波書店、1989年) 22~27頁より転載

応仁元(1467)年に麓にお下りになられ

寛延3(1755)年には、里へとお移りなられたのちは、

最上三十三観音霊場の番外36番打止札所となられそうです。

そして、明治2(1869)年に廃仏毀釈がなされたことによって お寺は閉じられ、その後はひっそりと代々に受継がれ護持されて来られたとのことでございます。

御本尊は 十一面観音様

御本山は民家。檀家はありません。

現住職は 第72代・甑岳 聖道 代表宗家さま

住職お一人奉仕で、蔭で奥様が支えておられます。

(以後より、御宗家さまと申上げます)

御宗家さまのお話によりますと、密教僧(天台宗)でもありますが、代々継承している修験をお伝えするため、修験僧として御活動されておられるとのことでございます。

5年前まで社会人としてテレビ局の放送記者を勤められておられたそうで、お仕事をされながら諸々の修行などをなされて来られ、明治5(1872)年に「修験宗廃止令」の布告・通達がなされて解体を余儀なくされて、途絶えてしまった古流の修験を復古させようと、古文書を読み解かれながら御祈祷等のお作法や行法の体系など次第化されております。

約40年間、たゆまぬ御精進をなされながら甑嶽修験を再興され、門戸を開いて神仏習合の実践行者の育成・ご指導を幅広くなされております。

また、一般人に向けての滝行・セミナー・講座・講習会も開催されており、

公式HPの お知らせ やX(旧Twitter)・FacebookなどのSNSにて情報を発信されております。

【令和六(2024)年 4月24日 追記 ポスト】

修験道をもっと身近に感じていただきたいと考えています。伝統的な修験道の世界への理解を深めていただくため、本宗とは別に、私個人が主催する集いの場を設けることにしました。…

— 甑岳 聖道 (@shokai37) April 17, 2024

私は霊能やサイキックは教えません。代わりに、修験道の深淵な儀礼作法を伝授します。自己と宇宙の調和を探求し、精神的成長を促す旅へ。一緒に修験道の世界を探索しませんか?参加を心よりお待ちしています。#修験道 #自己成長 #スピリチュアル旅行 #学びの旅

— 甑岳 聖道 (@shokai37) July 18, 2023

修験は魅力的な在家の実践宗教。善く生きるため一生つづく修行です。在家にとり深山幽谷だけでなく日常も修行場です。修行者は覚者やグルではありません。カリスマ性も不要です。自分という最強のライバルを輩として成長する事が修行の本質です。己が優れていると思った瞬間に修行の功徳は消えます。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) July 19, 2023

甑岳山中の隠れた滝場で、心身を活性化させる特別な体験をしませんか?滝のエネルギーの中で深い自己との対話が実現します。安全にご案内、そして心地よく滝を受けられるよう指導します。体験費は一人3千円。ご連絡を心からお待ちしております。#滝行 #自己浄化 #自然体験 #新体験 pic.twitter.com/Dbls5dxn5C

— 甑岳 聖道 (@shokai37) July 25, 2023

私がこれまで英語で発信したコンテンツを弟子のRiko Shroer氏が編纂した『Shugendo: Ineffable Wakefulness of Nature』がAmazonでリリースされました。イギリスの関守ゲイノー女史が前書きと監修。24ドルの価値は間違いなし。興味のある方はご購入を!#Shugendo #NewReleases https://t.co/kTYi3UqqBP

— 甑岳 聖道 (@shokai37) July 24, 2023

本宗公式サイトブログにて、はじめられた時の思いなどがつづられておりましたのでご紹介いたします。ブログ記事

令和元(2019)年6月22日付記事より

今までを顧みると生活の全てを修験道を継続する為に犠牲にしてきた。寝食、時にはクビを覚悟で修験道に打ち込んできた。今の人は、そこまでしない。打ち込むように見えても、続ける者は稀だ。期待しないが、後進を育てたい。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 2, 2023

令和4(2022)年は、修験道の廃止令が発せられて

150年の節目となりました。

本宗はプロの僧侶ではない在家の集団とのことで、

お弟子さんは一般社会人として一般企業などに勤められて日常生活をされながら勤行され、日々お祈りをされておられるとのことでございます。

御宗家さまは英語がご堪能で、欧米・カナダ・オーストラリア・香港在住のお弟子さん方もいらっしゃり、英語での伝法をはじめ、英訳のお作法次第書なども作成されており、本年はヨーロッパ・アメリカのお山での峰中修行に参られるとのことでございまして、甑嶽修験道では、国際色豊かな峰行が行われております。

ヨーロッパ中から20人余りが参加した峰入修行。自分は何をしているのかと疑う程、素晴らしい経験をさせてもらっている。 pic.twitter.com/Hmh564FiSf

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 30, 2023

ヨーロッパに修験道は根付くのか?ワークショップに参加している者達の熱意に、そんな不安は消し飛んだ。 pic.twitter.com/qFGAfVjb4Q

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 30, 2023

Embarked on a remarkable journey through Ces, a timeless Swiss village, from June 29 to July 1. Twenty souls from across Europe bonded over Shugendo, an ancient Japanese practice. Details coming soon. Stay tuned! #Shugendo #SpiritualAdventure pic.twitter.com/h65cMCwfyA

— 甑岳 聖道 (@shokai37) July 4, 2023

【11/27日 追加ポスト】

千日回峰行者のアメリカでの結縁灌頂という一大イベントが終了しました。私は居残り、来年の行事予定や活動方針について話し合っています。夢は広がっていますが、加齢の影響で体がついていきません。しかし、私はこの道を進む決意を新たにし、今後も継続してまいります。 pic.twitter.com/UuW1zOIZ7N

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 26, 2023

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 25, 2023

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 22, 2023

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 21, 2023

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 27, 2023

webサイトより

御宗家さまのお話によりますと、もとは別団体に所属されておられたそうなのですが、諸事情あって立宗するに至ったとのことでございました。

単立宗教法人を立ち上げることは容易でないことを大學で学んで知っておりますので、法人格を取得されるために相当御苦労なされたことと存じます。

立宗後もサラリーマンをされながら、甑嶽修験・古流修験道の興復に向けて、甑嶽峰中修行をはじめ、諸々の行法やお作法などの次第を整えられておられます。

峰中修行を行うにあたり、数百万円の赤字を出しているというお話をお伺いしました。神社で長年お手伝いをしておりますので、祭事や諸行事を行うにあたり多額の費用がかかることや、祭事などに用いるお道具の単価は高額であること、伝統諸道具を奉製する専門職人さんが減少している現在において、作ってくださる職人さん探しもしなければならないことや、特注で今では手に入りにくい材料を用いたりするので、更に高額の出費が必要となることも存じております。

また、少人数またはお一人で祭事などの諸準備をすることは重労働であることを職員少人数の神社でのご奉仕を経験して存じ上げておりますので、諸々の御苦労に思いを致しますと、ただただ頭が下がるばかりでございます。

修験道について

開祖

修験道の開祖は、役小角様。

神変大菩薩、役行者、役優婆塞などの尊称がございます。

「優婆塞」とは、仏僧として出家せず、世俗で普通の生活をしながら(在家)、仏道修行にはげまれる男性信者の呼称で、サンスクリット語「ウパーサカ」の音訳とのことでございます (女性は優婆夷)

役行者様は、飛鳥(593~710年)・奈良(710~94年)時代に

僧侶ではなく、在家の仏教信者として山林修行をなされ、

奈良を中心に御活動なされていた御方で、いつどこでお生まれになったかなどにつきましては、古来より諸説伝わっておるとのことでございます。

多伝説によると、第34代・舒明天皇6(634)年1月1日、大和國葛城上郡茅原郷(現在の奈良県御所市茅原)にてお生まれになられ、大宝元(701)年、68歳の時に昇天されたと伝えられております。

10代から山林修行をはじめられ、その後、葛城山、熊野、大峯の山々で修行を重ねられ、吉野の金峯山にて金剛蔵王大権現様を感得なされて修験道の基礎を築かれました。

富士山で初めて修行を行ったのは役行者様といわれおり、

のちに冨士講の開祖と仰がれる、藤原 角行様(1541-1646年)は、

天正5(1577)年に登拝されております。

【註】

登山実践をして修行する修験道が各地で広まっていったことにより、

富士山修験道がはじまり、江戸時代には、角行様によって修験道に基づく独自の「富士信仰」が教義化され、江戸を中心に病気平癒の祈禱や御札をお授けするなどの活動や布教をなされたことによって富士信仰は庶民へと広まっていきました。

角行5世代目の弟子で中興の祖ともいわれております、

食行身禄様による独自の宗教観にもとづく布教活動や、享保の大飢饉が起こったことを受けて世を救うため、享保18(1733)年に富士山の現在八合目にある烏帽子岩のかたわらで一カ月断食して御入定なされた(享年63歳)影響もあって、文化文政時代(1804~30年)には、富士山登拝を目的とした「冨士講」が江戸を中心に爆発的に流行して「江戸八百八町に八百八講 講中八万人」などと言われるようになるまで発展しました。

冨士講は民間信仰として発展して組織化していき、富士山登拝するために必要となる資金を講員の皆で定期的にお金を出し合って積み立て、年ごとの代表者が順番制で登拝するシステムで成り立っていました。

上掲 国史書『続日本紀』巻第一

第42代・文武天皇3(699)年 5月24日条にて、役行者様が人々を惑わしていると讒言(ざんげん)されたことで伊豆島へ流罪となったことが記されております。以下にその記事を引用いたします。

続日本紀 巻第一

文武天皇三年 夏五月丁丑(二十四日)

丁丑、役君小角流于伊豆嶋。初小角住於葛木山、以呪術称。

外従五位下 韓国連広足師焉。後害其能、讒以妖惑。故配遠処。

世相伝云、小角能役使鬼神、汲水採薪。若不用命、即以呪縛之。

【書き下し文】

丁丑(ひのとうし)、役君小角、伊豆嶋に流さる。初め小角、葛木山に住みて、呪術を以て称めらる。外従五位下 韓国連広足が師なりき。

後にその能を害ひて、讒づるに妖惑を以てせり。

故、遠き処に配さる。世相伝へて云はく、

「小角能く鬼神を役使して、水を汲み薪を採らしむ。若し命を用ゐずは、即ち呪を以て縛る」といふ。

(岩波書店、1989年)16~17頁より引用

引用文によると、呪術をされると世間の評判にあった役小角様は、

韓国連広足という方に師と仰がれておりました。のちにその能力を妬み、「小角様が妖しき言を申して人々を惑わしている」と朝廷に讒言(ざんげん)したことによって遠島の刑に処せられました。世間の噂では、役小角様は巧みに鬼神を使役して、水を汲んだり薪を採らせ、鬼神が命令に背くようならば、たちまち呪術によって身動きがとれないようにしてしまうと申していると述べられております。

讒言したのは誰なのかを考察している論文もありました。

そして、室町時代(1336〜1568年)には、役行者様の伝承を含んだ縁起や教義書が成立。その後の寛政11(1799)年には 光格天皇様より

「神変大菩薩」の諡号を賜ったとのことでございます。

修験道の歴史

日本では、厳しさを持つとともに親しみのある山岳を、古来より尊崇してきました。そうしたなかで宗教儀礼を行なう山岳信仰があり、さまざまな信仰形態が作り出されてきた長い歴史がございます。

修験道は、この日本古来の山岳信仰や自然観をもとに奈良時代から芽生えはじめ、のちに仏教、特に密教の思想を加えて神仏習合した日本独自の山岳宗教で、外来の宗教や民間の習俗が接触・混淆して平安時代末期に成立しました。

仏教各派に通じるとともに、神道・道教・陰陽道などの影響を受けた思想や理念を取り入れた形式をもち、山岳修行で自然の中から学び体得する宗教活動をもとに、祈禱などによって民衆の現実的要求に応えて不安を解消するという行為を主体としております。

その特徴は、実践を重んじ、山岳に入って修行することで日常を断ち切り、自然の中で苦行と禁欲に耐えて体内の悪を追い出し自らの罪穢れを祓って清浄な肉体にしていき、曇らされている心身の清浄・煩悩を修行によって消尽した上で仏と合体し、即身成仏(仏と一体となること)を果していくことを旨としております。

修験の名称は、山岳の修行を通して神仏の御加護を賜りまして、神仏の妙なる力の験力を得ることに由来しているとのことでございます。

修験の修行者は、山中に籠り、山に伏して厳しい修行をいたしますことから、通称「山伏」と呼ばれておるとのことで、宮家 準『現代語訳 修験道聖典』によれば、山伏の漢字には教義的意味があるとのことで、その意味が述べられておりました。

また、古くは山臥、そのほかには、山の聖、験者(げんざ とも)、行者など、様々な呼称がございます。

平安時代初期に、天台宗、真言宗の密教的な側面が山岳信仰と習合して修験道が発展していったことによって、修験道の形が作られていき、富士山をはじめ出羽三山などの霊山にて、山林・山中を修行の場とする修行者が次第に多くなって集団化するようになっていきました。

平安時代末期には、全国各地の霊山が修行者の修行道場として広く知られていくようになり、室町時代後期には、教団化・教義の形式が進んでいきまして、峰入修行と称して、一年間の中で特定の日を決めて何度か入山して、さまざまな行法を山中で行うようになっていきます。

そうしたなかで、山中での修行が理論化されたことによって、仏教論理を適用していき「十界修行※」を果した後に再生するとした、擬死再生によって穢れた肉体と魂を浄化するという修行形式として意味づけられるようになっていきました。

※十界修行

十界は「地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天」の六凡の六界(六道)と、

「声聞・縁覚・菩薩・仏」の四聖の四界に配当した10種類の修行。

この十界のうち、地獄より天道までは、迷いの流転の世界「六凡(六つの凡夫の世界)」で、声聞から仏界までは聖者の領域「四聖(四つの聖者の世界)」で、これを合せて「六凡四聖」という。

伊矢野 美峰 監修・著『目からウロコの修験道』

鈴木正崇『山と神と人ー山岳信仰と修験者の世界ー』によると、

教義によれば、峰中での修行は全て「胎内の行」で、山中を母胎・胎内とみて、その中で修行をして生まれかわるという考え方があり、これは山そのものが水分の山、農耕に必要な水をもたらして作物を育み、ものを生み出す母なる山と考えられていたことを基盤として成立したものが、仏教的に胎内行として意味づけられ、古来の山岳信仰や山岳修行者の思想との融合を深めて「修験者」と呼ばれる人々が成立。

当初の修行期間は75日。その後に日数は短縮されて30日になり、

寛文9(1669)年から15日(7月20日~8月4日まで)、明治時代以降は10日、昭和24(1949)年からは、役者が9日、一般は7日と定められたと述べられております。

また、修験者は、広範な宗教的行為に従事して民衆の苦悩や災難の救済に当っており、妻帯者で半僧半俗であることの親しみやすさと現実性によって、

貴族・武士・領主層から一般の民衆にいたるまで様々な階層の信仰を集め、その包容性・雑多性・許容性ゆえに、中世には日本の山岳のほとんどが何らかの形で修験との関わりをもつまでに至り、放浪・遊行的性格をもっておりましたが、江戸時代に制限が加えられたことによって定着化して村々に定住するようになり「里修験」が成立。

定着化したことによって、鎮守の社僧・別当などでの世襲も増加していったとのことで、そのほかにも天台系の僧侶と修験、在庁や御師などの一般信徒、神官の禰宜や行人、巫女などもいたことから、その内容は複雑、雑多、多岐にわたる内部構造となっていき、思想・教義だけでなく、組織においても雑多なものを包括していたことが修験道の特色としてあげられる。とも述べられております。

近代になりますと、明治元(1868)年3月28日に太政官より布告された

「神仏判然令」による神仏分離政策や、明治5(1872)年9月15日に布告された「修験宗廃止令」により、修験宗の各教派は、宗派としては消滅させられ、修行の場と生活の拠り所を奪われて衰退を余儀なくされました。

また、宗教制度の変革に伴い、組織化の必要を迫られたため、山伏という名称のみを残し、天台宗、真言宗のどちらかに入るか、修験を捨てて神主になるか、帰農するかの選択をせまられたため、天台宗・聖護院(本山派)、真言宗・醍醐(当山派)、

または天台宗寺院の僧侶として活動していくこととなり、修験者の多くは僧侶と神職にわかれ、農業をはじめる方もおられました。

日本三大修験道場といわれております、大峯山(奈良)、出羽三山(山形)、英彦山(福岡)で、神社・神職となった例をおあげいたします。

山形県に鎮座いたします「出羽三山神社」では(羽黒修験の歴史の流れは複雑なところがありますので説明は省略します) 寛永18(1641)年に東叡山寛永寺末となりまして天台宗に帰入しましたが、神仏分離政策によって各々神社となりまして大半は神職となり、戦後に出羽三山神社と改称して三山を統括するようになりますが、羽黒山の山内寺坊の五カ寺は寺院として残り、戦後に羽黒山修験本宗が創設されました。昔ながらの修験修行が継続されて行なわれているのはこちらだけとのことでございます。

【出羽三山神社 参考動画】

①中日映画社より昭和36(1961)年7月に配信されたニュース映像

「羽黒の山伏」(配信時間 4分35秒)

②湯殿山神社本宮開山祭(2021年6月1日)

(配信時間 約1分)

③湯殿山参籠所の紹介動画

(配信時間 2分36秒)

出羽三山神社にある、神職の養成所を卒業する男女2人。

— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2019

門出を前に、冷たい川で身を清める「卒業みそぎ」が行われました。

(山形県鶴岡市)https://t.co/HNmrSqskgB pic.twitter.com/72AbVyHEB2

福岡県に鎮座いたします「英彦山神宮」は、元禄9(1696)年に天台修験別格本山とされましたが、明治3(1870)年以降は峰入りが中断したことにより荒廃。旧大講堂の奉幣殿を除いて大半が失われて英彦山神社となり、

明治30(1897)年に社格は官幣中社となりましたが、

戦後に社格制度は廃止され、昭和50(1975)年に「英彦山神宮」と改称されました。

【英彦山神宮 参考ニュース記事】

①動画付ニュース「英彦山神宮 140年ぶりに仏像戻る」

(NHK北九州 NEWS WEB/令和4(2022)年11月2日付記事)

②動画付ニュース

「添田町 英彦山神宮で神幸祭 4年ぶり3基のみこし奉納」

(NHK福岡 NEWS WEB/令和5(2023)年4月8日付記事)

現在は、出羽三山神社、英彦山神宮ともに神社本庁・別表神社で、

現在でも修験道との関係は密接でございます。

そうしたなかで、明治時代以降には、近代的な教育制度への変化、鉄道の整備等がなされたこと、外国人登山者が登場したことにより、学生の集団をはじめとする一般者が登山するようになり、アルピニズムや観光といった考え方が持ち込まれいきまして「登拝」から「登山」するお山へと変化していきました。

そして、昭和20(1945)年には、戦後新たな「宗教法人令」が公布されたことにより、修験道の禁止令は廃止され、系譜を異にする多数の修験教団が独立して現在に至っており、この時には廃止されてから80年経過しておりましたので、修験の伝統の口伝の多くは失われてしまっていたとのことです。

宮家 準『修験道小辞典』によると、修験道の深淵は飛鳥時代(593~710年)の山林修行者に求められ、その中に葛城山で修行なされた役小角様がいらして、奈良時代(710~94年)には、私度僧や仙人などの山林修行者が活動したとあり、学術上において、修験道は修行の山、神社神道は拝む山、教派神道は登る山、仏教は参る山と分類されていたりします。

また、仏教史を踏まえますと、密教は奈良朝期から『薬師経』などに基づく「雑密」と呼ばれる初期の密教が紹介されていたとのことですが、『続日本紀』などの国史には密教に関する記載はありません。

本格的な密教は、空海さま、最澄さま以後からはじまり、

平安時代(794~1185年)初期に天台宗、真言宗の密教的側面が山岳信仰と習合して修験道が発展していったとのことですので、史実的には修験道が先、

密教は後、という事になります。

ですが、密教がのちの日本の文化に与えた影響は大きく、本来の伝統修験道は「修験宗廃止令」が公布されたことにより途絶えてしまったので、現在では、密教軸的な修験の解釈が主流となり、密教の見方で捉えられてしまっている所があるとのことでございまして、古流修験本宗は、古流の伝統修験道を伝える御活動をなされております。

【参考文献】

・國學院大學日本文化研究所編『縮刷版 神道事典』(弘文堂、平成23年 9刷)

・鈴木正崇『山と人と神ー山岳信仰と修験道の世界』(淡交社、平成3年)

・伊矢野 美峰(日光修験道山王院 副住職)監修・著『目からウロコの修験道』 (学研プラス、2006年)

・宮家準『修験道小事典』(法藏館、2015年)

修行へのきっかけ

御宗家さまと初めてお会い致しましたのは、

昨年の年初めに行われた一講座をお受けしてのことで、

この時に自己紹介をさせて頂きました。

そして、その後9月に開催されましたお滝行で

初めて本宗に参りました時のことでございます。

翌日の御本尊御護摩祈祷後、御宗家さまとお話をしていた時に、

「峰中やりませんか?」とのお誘いがございました。

この時は祈りに全集中したあとだったので放心状態だったいうこともあり、予想外な突然のお誘いにあまり深く考える事ができず、絶食に耐えられる自信がありませんとお断りしてしまったのですが、帰宅後、落ち着いてから改めて思い直しました(あとからじわじわくるタイプ…)

御宗家さまは、誰にでも修行のお誘いをなされるような御方ではないと存じます。

長きに渡り、甑嶽峰中修行の興復に御尽力なされながら、

諸行事のご準備やお手配などをされておられます御宗家さまが一番たいへんでありますとともに、修験道のことや峰中修行についてよく理解しておりませんのに、安易にお返事してしまったことをとても後悔いたしました。

なので、翌月開催されたお滝行に再度参りまして、

後悔の旨を申し上げ、改めてお話をさせていただきました。

2度目の滝行参加を決めた理由は、上記事内でお書きしている内容も含まれますが、御宗家さまに直接お会いしてお話をしかったことが第一の理由でございました。

甑嶽峰中修行は、お山の霊性を高めるためのものであり、個人の修行でもあるとのことで、修験道はやらないとわからない。

とのお話でございました。

私は、修験道の厳しい修行や山中修行に適していないことを自覚しているので、お山で修行をするなど考えたことはありませんでした。

この時、お滝場まで向かう車中には峰中修行に参加された方々がいらしたので諸々のお話をお伺いしました。この場に修行を成就された方々がいらっしゃることに勇気を頂きながら、このようなお誘いをお受けする機会は二度とないことだと思います。

また、今年度は御宗家さまの御師僧さまでございます

天台宗・千日回峰行を満行なされました

光永覺道 北嶺大行滿大阿闍梨様をお迎えされましての異例で特別な結縁灌頂(一般の方に仏縁を結ぶ儀式) が執り行われるとのことで、たいへん貴重で得難い経験がなされる回でございましたので、御宗家さまより賜りました時・場所の縁を大切にいたし、やるのなら、このお導きの流れに乗った今しかできない!などと思いまして、参加を決意いたしました。

大學進学も他人様から導かれた御縁の流れでした。

御宗家さまのお話によりますと

光永大阿闍梨様の結縁灌頂は、天台宗の比叡山をはじめ、他所でも行なわれたというお話は聞いたことがないそうで、同宗の一僧侶にこのお話をしたところ信じてもらえず、電話を通じて大阿闍梨さまからのお話をお聞きして、ようやく信じてもらえたとのことで、お話をお聞きした方は青ざめておられたとおっしゃられておりました。

そして、御宗家さまに「峰中修行に参加します!」と申し上げ

本宗をあとにいたしました。

峰中修行に向けての準備へ

御宗家さまに参加することをお伝えして

私の修行は始まりました。

本宗をあとにして東根駅に向かう時、山々へ別れを惜しみながら、来年峰中修行しに必ずまた来ます!と心の中で申しながら修行への気持ちを高めつつ山々を眺めながら歩いておりました。

(昨年筆者撮影)

修行に向けての念い

初参拝時の御本尊御護摩祈祷後に、ゆくりなくお加持を賜りました後日、

長年患っていた病気が寛解しましたことへの報恩感謝を致したく。

私に財力があれば、ご奉納金をお納めしたいところではございますが、

残念ながら無い袖は振れないので、私の身一つをお捧げするしかすべはございません。

私が今できます事といたしましては、

甑嶽に登拝いたし、山頂にて直接御礼を申し上げますとともに、

超微力ではございますが、お山の霊性を高めるための一滴となって、

ご参加の皆様と世界平和を祈ることのみ。

山中の修行につきましては、まことの祈りをお捧げするための修行と定めまして、修行スイッチが入り心に炎が点ります。

死を覚悟して

私はこれまで、高山への登拝、登下山をしたことはありません。

なぜなら、一信仰者として山を恐れ畏怖しているからです。

なので、自主的な入山は禁忌にしておりました。

私は平地育ち。小心者で高所恐怖症。

今だから申しますが、大學在籍中に大病患った後は2年間寝たきり生活でした。その後リハビリ中心の生活は続き、諸活動をしては数日~数週間寝込むを繰り返しておりましたので、体形の変化と心身機能の低下は激しく、行動と歩みがとても遅くなってしまったので、集団行動について行くのは難しい身体になってしまいました。また、現在は右膝を故障して治療中なため、周囲に御迷惑をお掛けすることは必定であります。

筆者は神道系大學在籍時に神職資格過程を履修して取得しました。

大學・神社関係者には病気の事は言いませんでしたので、当時の関係者で私の病気のことを知る人は学生生活課の一部の職員さんのみと存じます。

いま思うと、復学後この状態で神宮・神社・中央実習に行きましたので、よく修了できたなあと思います。

甑嶽は標高1,016mの御霊峰

私は千メートル峰の登下山も初めてな初心者でありますし、異界に入って修行をするのですから、なにがあってもおかしくはありません。死を覚悟します。

個人的なお話で恐縮ですが、私は過去にその場で死を覚悟して受け入れた経験があります。いまも生きておりますので、いつ死んでも後悔のないよう自問自答しながら、やる後悔を選択してきました。

此度の覚悟は 諸神仏様にこの身をお捧げするためでございますので、私のような愚か者が少しでも世の中のお役に立てることがあればとても尊いことだと念い、そのような心持ちで腹を決めました。

修行開始

参加のお申し込みをしてから、当日を迎えるまでの7カ月間

すべては峰中修行のためというベクトルで努力することに精進いたしました。

最大の課題は、減量・体力・筋力・体幹づくり。

御宗家さまより、減量したほうがよいとのご指示をお受けいたしましたと同時に、お滝行参加当時は身体機能が衰え過ぎていた状態でありましたので、登拝と修行に耐えうる身体を急いで作らねばなりません。

これまで病気が原因でままならなかった身体は思うように動くようになり、

ムリができるようにもなりましたので、肉体改造のためのトレーニングを開始します。もとは体育会系でインストラクター(水泳)の経験もありますので、自分の心身のことや鍛え方はよくわかっています。

筋力づくりや体幹トレーニングをする前に、最初は無理のないメニューを組みながら減量に努め、水泳をはじめ当時募集されていたウォーキングサークルに参加したり、プロテイン摂取などで多少減量できたころ、プールで通っているスポーツセンターで行われている各フィットネスレッスンがお得な月額料金で参加できるコースがあったので、初心者エアロビクス・ヨガ・ストレッチ・体幹トレーニングのレッスンに日々通って有酸素運動に励みます。

体力・免疫力・身体柔軟性・筋力・体幹・バランス感覚はとても大切。

修行時山中で大ケガ・病気をすることが一番ご迷惑をお掛けすることなので、予防のために出来得る限りのトレーニングに励みました。

レッスン開始当初は筋力・体力なさ過ぎてヒーヒー言いながら行ない、終って帰宅したら疲れてすぐに寝てしまう日々だったのですが、一カ月経過した頃には筋力・体力が徐々についてきて、段々と楽しくなってきてアスリートモードスイッチが入り、楽しみながら心身を鍛えていけるようになりました。

そして、今年に入って合氣道初心者教室開催のお知らせを拝見したとき、

お山で転倒した時にできるだけケガをしないよう、受け身の取り方を参考までに知れれば&少しでも体幹を鍛えておきたい、との思いで参加しましたが、とても楽しく自分に合う武道だったので、入会するに至りました。

結果としては、筋力・体幹が更に鍛えられて精神もより研ぎ澄まされていき、病気前の本来の自分に戻っていきました。

また、目標となる明確な日がありますので、そこに向けて努力できる機会があることはありがたいことだと思います!そして、スポーツセンターと武道館通いの日々を過ごし、普段着がほぼジャージになりました 笑

御宗家さまとの御縁がありましてから、自身にプラスになることばかりでございますので、誠に有難く!(拝謝)

また、腸内環境を整えることは、免疫力を高め、心身の健康や減量にもよいと現在の医学では言われておりますので、実験も兼ねてサプリの力も借りつつ腸内環境を整えることにもつとめました。

摂取後一カ月経過してから、徐々に体調はよくなり精神的安定も確認することができました。いまも継続して安定しております!(腸内環境大事!)

おあとは、減量のためと断食にそなえて食事制限もしました。

用具等諸準備

初めて関わる世界なので、私が説明できることはありません。

専門用語をはじめ、本宗の組織構造やシステム、人関係についてもわかりません。

なので、神道視点での表現・用語で申し上げる事といたします。

御無礼をお詫び申し上げます。

頂いたご案内書は本宗行者向けのものだったので、部外者で無知な私は、どこまで書かれている内容に従えばよいのか、用意するものについても何をどこまで用意すればよいのかなど、正直よくわからない点がありましたが、修行だと思うようにします。

リストにありました錫杖とお数珠は持っておりませんので、購入すべきかお伺いしたところ、修行後日常的に使用することがないのなら買う必要はないとのお返事だったので、ご用意いたしませんでした。

修行中着る服については、白色指定。

筆者は、神職資格過程履修時の神社実習時にて指定された白色の作務衣や禊装束を持っております。また、長年定期的に神社でお手伝い(助勤奉仕)をしておりますので、峰中修行で必要となる白色の服や肌着などは幸いにも自宅にあるもので用意することができました。

甑嶽峰中修行に初参加する素人初心者の方で、山伏装束を購入して着装される方がいらっしゃるとお伺いしましたので、申上げます。

山伏装束には、教義的意味と実用的な意味があり、

1つ1つに深い教義的意味が込められているものとのことで、

山中で亡くなった場合、死に装束となるものでもございます。

その意味を知ることなく、素人の自己満足なコスプレ的感覚で着装して修行に参加されることは、たいへん無礼なことです。

また、素人参加者は1度の参加で終わることが多いと聞きます。

装束を揃えるためには、高額出費することになります。

修行後は着る機会がなく、洋服に慣れている我々が着方を教わらずに

自分で着装することは難しい装束ですから、白色作務衣または白色スウェットなどの服をご用意されることをおすすめします。

というか、実践修行なので、

素人は自分で購入して山伏装束を着るのはやめましょう。

余談話ですが、私は神職資格を持っておりますが、神社の正職員として務めておりませんので、個人的に神職装束(神主さんの服)を着ることはありません。

狩衣などの神職装束を着ることは許されませんでした。

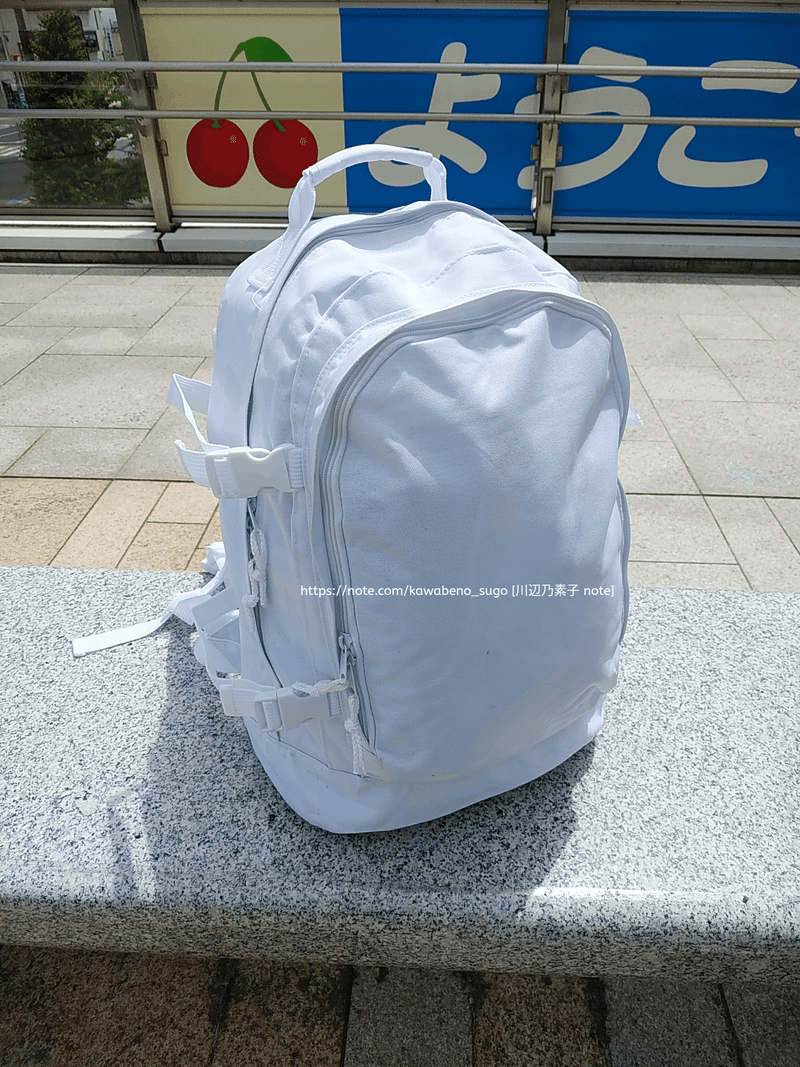

リュックは白が好ましいとのことでしたので純白のものを購入。

また、登下山と山中に居るときの諸準備や心構えについて、

元陸上自衛官で自称下山家の知人に諸々アドバイスを頂きました。

地下足袋の方が歩きやすいとのアドバイスを受けましたので、

足首をしっかり固定させたい&ケガ・虫さされなどの予防のため、

こはぜ12枚の長靴タイプ・大きめのサイズを購入しました。

大きめのサイズにした理由は、ジャストサイズだと軍足(五本指ハイソックスタイプ)をはいたときに踵が入らなくなってフィットしなくなったり、足がむくんだ時にきつくなって歩行がつらくなるのを防ぐため。登下山中に足が痛くなるのは致命的だとのアドバイスを受けてゆとりのある大きめのサイズにいたしました。大正解でした。

地下足袋のこはぜ(留め具)はつけるのが難しく、とても時間がかかります。

また、気が付くとはずれている個所もあり、何度も脱履きするには不便なため、裁縫がお得意な方にお願いしてマジックテープに改造していただきました!

ありがとうございました!

参加費は、昨年のお正月に初奉仕の御縁がありました

不動寺さんで、本年もご奉仕させていただきまして

賜りましたお給金でお納めいたしました。

修験道は魂の修行

御宗家さま曰く

修験道は霊能や超能力開発などが目的ではなく、魂の修行であるとのこと。

また、在家のための実践宗教で、極端な苦行や難解な儀礼は必ずしも必要ではなく、色々なアプローチがあると思っておられるとのことでございます。

【令和六(2024)年 4月24日 追加 ポスト】

十界修行は修験道において不可欠の行です。その中の人間界で我々がしなければならない事は積善行です。人間界で求められる「積善行」を通じて、我々は自己を磨き、真の悟りに近づくことを目指すという事です。この修行の中で、自己の本質を深く理解し、それに応じた行動を取ることが非常に重要です。… pic.twitter.com/2QFqha3EUV

— 甑岳 聖道 (@shokai37) April 18, 2024

神道も魂を大切にいたし、向上させていくために磨くという考え方がありますので、私も修練につとめておるところでございます。

また、修験道は山岳宗教でもあります。

神道は自然宗教ともいわれ、お山は古へより信仰の対象であります。

なので、お山の霊性を高めるための祈りにつとめ、魂の修行もするというお話は、方法に違いはありますが、向いている方向は同じでございますので、心にスッと入りました。

これまでに見聞きした修験道に関するお話は、

験力をはじめ霊的・超能力的・マジカル的なことばかりがクローズアップされているお話が多いようにお見受けしましたので、私もそのような印象を受けておりました。

余談話ですが、現在は、まんが・小説・アニメ・ファンタジー映画などで

霊能または超能力者が主人公でオカルト・マジカルなお話が題材となっている作品が多くあり、人気があったりします。

また、SNSで諸々発信されている行者さんや宗教家もいらして、どういう訳かやたらと霊的・超能力的なお話をされている行者さん(自称も含む)のSNSに多くのフォロワーさんがいらしたりするようなので、そういった影響は少なからずあるのではないかとも思う次第で…

自称の方がいらしたりしますし…

大學の必修で「神道と修験道」の講義を受けたことがあるのですが、

峰中修行における死生観や霊的関連のお話が中心で、基礎知識がない阿呆な私はカオス・コスモスなどと言われても難しく、よく理解できないまま終わってしまいました…💦

また、本宗との御縁を賜るまでは、峰中修行は男性がするものと思っていたので、追究することはありませんでした。(神道の基礎勉強で精一杯…💦)

なので、此度の峰中修行するにあたり

最低限の基礎知識を勉強いたそうと図書館へ参りましたところ、

2冊の良書との出会いがありました。

こちらは最初に拝読した修験道入門書。

もくじ内容を拝見してお借りました。

監修・著『目からウロコの修験道』(学研プラス/絶版)

こちらは、修験道の一作法や教え、法具や峰中修行の意味や世界観、

誤解点などのご説明が丁寧になされておりまして、タイトル通り

目からウロコのお話がたくさんありました。

本宗の作法講習会に1度だけ参加しただけのド素人が盗法して詐欺行為をしたり、いかがわしいサークルに集って祈祷もどきを行う者、祈祷作法を軽視した中途半端な知識で山伏などを自称してSNSで発信している者がいるとお伺いしております。

上掲本に大切なお話な書かれているので、以下に抜粋します。

祈禱は「超能力」を得るものではない

繰り返しますが、修験道では、何か別の存在になるというのでなく、前に述べた六大縁起の境地にあって、仏の働きとして祈禱を行います。

ところが、一般に祈禱といいますと、自分の力を放射するとか、念を送るとか考える人が多いのです。

しかし、そのようなありようですと、霊力の勝ち負けや霊験を受けるとか受けないなどという、相対化した観念が生まれます。

そうなりますと、修行でこれを補ない、力をつけるなどという妄念が生まれ、結局、自己で作りあげた二元論的世界をさまようことになります。

これでは、迷いの暗路よりさらなる暗路に踏み迷うことになり、常に他の悪念や力という本来無いものに心を使うことになってしまうでしょう。

現今の超能力というものは、すべてこのようなあり方で、つまるところ、心自体を物量化した唯物主義であるといえます。修験道における祈禱も、このようなとらえ方をする方々もありますが、本来はまったく異なるものです。

(学研プラス、2006年)

32~33ページより抜粋

修験道への誤解を防ぐために

修験道には、長い歴史と、さまざまな知恵、また方法論が蓄積しています。祈禱に関しましても、いま述べたことは、法流の奥に属する考え方です。

いままで一般の出版物の誌面には載せることのなかったものですが、最近の霊能や心霊主義(オカルティズム) の横行を見るにつけて、それらが真正の祈禱や修験に誤解や偏見をもたらすことを恐れて婁々述べました。修験道に対しての誤解は、修験道に対する無知にもとづくものです。

34ページより抜粋

122~123ページより

2冊目は、昨年の令和4(2022)年に上梓された

初の現代語訳書

読みやすく詳細な解題がなされておりました。

(お写真は解題の一部)

両書は峰中修行をする上でとても参考になりましたので

修験道の入門書としておすすめいたします。

他に修行体験記などの書籍がありましたが、

先入観を持ちたくなかったので、以上の2冊のみの拝読といたしました。

まことの祈りを捧げるために

祈ることは、世界共通の行為。

修験道、神道でも、とても大切にしており

御宗家さまは「祈りは最高のお供えもの」と申されます。

各宗教で祈り方のルールがございますが、想い・言葉・行動が伴わなければならないことは共通しておるかと存じます。

私は神社神道の祈りを10年ほど実践して、祈りを捧げるためには、形だけではなく、偽り・飾り・ごまかしのない精神で真心を込めて、出来る限り純粋で真っ直ぐな心で祈ることが大切で、そのための基礎作りと修練、神々様の恩頼(みたまのふゆ/御恩)や仏様の御利益に報いる言動が不可欠だと実感しております。

【余談話】スマートフォンの普及からネットを通じて老若男女どなたでもより簡単に情報が発信できるようになった事で、善悪問わず多様な情報が溢れて、どなたでも専用サイトやアプリを通じて簡単に商売ができるようにもなりました。

スピリチュアルという文言の流行的現象が起きた事により、信憑性の低い情報も溢れ続けて人心を惑わしている現在において、霊的・超能力的な話や祈りなどについて素人による自己流話が多く流布しておるようにお見受けしております。

神道系大學で神道の基礎を学んだ者からすると、不勉強で間違ったことを申されている、偏見・思い込みが激しい内容や直感のみでよく考察していない話、短絡的な軽い話が多々あり、何だかなあ…とスルーする内容が多いです。

ネットの情報を鵜呑みにして基本ルールを無視した自己流で自己満足的な祈りをする事は、たいへん危険な事だと思っております。

最近では、スピ系と称される方々が、神社に参拝してルールを無視した身勝手な祈り方をする迷惑行為をはじめ、神社側に許可を得ることなく境内を利用してのセミナーや説明会などをされている方がおり、神職さんが注意をしても逆切れされる方がおるそうです。

また、個人で活動されている自称霊能者・占い師なる方が、顧客を連れて神社の御札・御守をお受けするようにと指示したり、自身が多くの数の御札・御守をお受けする事例もあり、のちにその顧客達から神社にクレームが来るケースもあるとのことで、止めて欲しいと切に訴えられております。

修験道の修行や祈りの作法などについても、軽んじて本来の意味も知ろうともせず、超能力的なことや表面上の形だけに興味を持ち、自己満足目的で関わろうとする方々による大迷惑行為や、無知な素人が作法講習会や峰中修行に1度参加しただけで、行者・山伏と自称して祈祷もどきをやっていたりする事例があるそうです。

また、本宗では、講習・講座などのお値段が高い、お金がない、時間がないからズームで講習をやって欲しいなどと、身勝手なことを言う方がいて困っているとのことです(だったら参加を諦めればいいだけのことです)

更に驚くべきことは、作法講習会参加者で講習料を払わない者がいたそうで、また、ネットオークションやフリマ経由で次第書を高値で販売するなどのトラブルを起こされているというお話もお伺いしておりますので、たいへん深刻な問題だと思っております… (宗教施設と商店は同列ではありませんから… )

そうはいいながらも、筆者は大學に入るまで神道・神社とは無縁で、

日々祈ることに意識を向けたことは ほぼありませんから、最初から全て上手くできるハズはありません。神職を目指して大學に入ったわけではないのに神職資格過程を履修して、いきなりプロの祈りを実践するための学びから入ってしまったので、慣れるまでとてもたいへんでした。

神社祭式作法は、公の祈りに特化した特殊な伝統技法。

私のような祈り経験値の低い無知なド素人がスグにできるようになるわけがありません。

祭式を行うにあたり、信仰心をはじめ、基礎知識、精神力・忍耐力・筋力・体幹は不可欠で、まっすぐで美しい姿勢・決まった角度での拝礼・長時間の正座、両膝をついてつま先立ち(跪居)のままで前後進退 回転して歩くなど、これまで着たことのない白衣・袴・足袋を履いて、おまつりするための所作を演習します。

また、全体の空気流れを読むことも求められます。

周囲への気遣い・祭員みんなで動きや角度を合わせる・流れるように動き、絶妙なタイミングで受け渡しをするなどの技能も必要となり、方向も上下左右逆になったりしますので、会得するにはかなりの時間を要し、心身への負担も大きかったので、私は大學4年間で会得することはできませんでした。

ですが、神社で奉職することを前提にプロの神主として日々祈るための神社祭祀演習や実習、神道の基礎知識勉強を4年間してきたことで信仰は深まり、神社祭典奉仕を経験したことで祈りに対する意識は高まり、真摯に向き合うようになりました。

神職資格を拝受(取得)して祭式作法ができないなんて言語道断。

神社でご奉仕する御縁があるかもしれないので、その時すぐに祭典・御祈祷作法ができるよう備えておくべきだと思いましたので、普段歩くのと同じように自然な動きが出来るようになるためには、日々基礎作法のお稽古(自主練)をしないと出来るようにはなりませんから、慣れるためのお稽古を継続しておりました。

卒業後は教えて下さる先生との御縁はありませんでしたから、

大學や神社実習で教わったことを踏まえながら独習いたしました。

神棚拝礼を通して、神社祭式基本作法のお稽古を1年間毎日行っておりましたが、お作法の形と知識ばかりを意識した練習しかできず、緊張が抜けずお見せするのも申し訳ないロボットのようなぎこちない動きで間違えてばかりでございました。

数年後ようやく基本作法が自然な形で出来るようになってきた頃、偶然にも卒業同期のご紹介により、一神社様にて神主としての祭典(中祭)祭員奉仕・結婚式巫女奉仕を月に数日程、数年間助勤(アルバイト)する御縁をいただきました。

宮司さまは女性で祭式の先生をされている方で、お作法を1つ間違えただけでも30分程ありがたいご講話をいただく厳しいご指導のもとで実習いたしましたことで、成長させていただきました。

精神的に落ち着いて祈れるようになったのは、お下がりしたあとのことで、

御宗家さまとの御縁がありましたことで、ようやく祈りに全集中できるようになってきましたので、プロの祈りはとても厳しく難しいことだと実感しております。

それでも、神社で奉職して神職としてご奉仕してから、

諸々の行法など本格的な講習がなされますので、私は「基本の基」を学んだに過ぎません。

私は素人ではありませんが、宗教家ではありません。

修験道の祈りについてはド素人であります。

峰中修行で世界平和を祈るとのことなので責任重大です。

出来る限り本宗の祈りに沿えるよう、修行当日の祈りに向けて質を高めるための祈りにつとめます。

本宗では、オンラインで祈祷のライブ配信が行われており、

今では稀少となっている神道護摩祈祷が毎月執り行われていることから、

見学を兼ねて一昨年(2021年)より毎月お添護摩のお申込みをして自宅から参列しておりましたので、以前より御宗家さまを通じて御神仏様との御縁を繋いで戴いておりました。

7月祈祷のお申込み開始いたします。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 18, 2023

加持祈祷を指導する者として多用な祈りを実践しています。昔ながらの伝統に倣い、旧暦に基づき祈祷を捧げております。

神聖な瞬間を、多くの方に体感いただくため、祈祷はYouTubeおよびFacebookページでライブ配信しています。至心に皆様の願いを神仏に届けます。 pic.twitter.com/k8bkc4AbkY

この9月も多くの方々から祈祷のご依頼を深く感謝しております。皆様からお預かりしたそれぞれの願いは、唯一無二として神仏に受け止めら、更にその功徳は同じ願いを抱える全ての人々へと広がっていきます。この機会に、心よりの感謝を申し上げ、皆様の願いが届くよう、一心に祈祷を捧げて参ります。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) August 26, 2023

毎月行なわれている御祈祷は

御添護摩木にて願意をお申込み頂く形式となっております。

御添護摩木の志納料は1本500円

2願意お願いすることができます。

本宗ではSNSなどを通してどなたでもお申込みすることができ、

願意とお名前は、のちほど代筆くださる形式となっております。

(本来は自分でお書きしてお納めします)

お申込みになられたい方は

上掲の旧Twitter(X)アカウントからDMでお申し込みできます。

毎月下旬前後に告知がなされますので、ご案内なされたあとにお申し込みいたしまして、ご指定の口座(ゆうちょ銀行)に送金して志納料をお納めするシステムとなっております。

お申込み方法について詳しくお知りになられたい方は、

こちらの拙記事 をご参照ください。

御祈祷は直接参拝してお受けすることが大切ですが、オンライン祈祷でも、そこにいますが如くの参列でございます。神道では「遙拝」という、遠い場所から祈るシステムがありますので、私はオンライン上でも繋がることはできると思っております。

また、新年に御札をお受けいたしまして、お滝行で参拝したのちは御遙拝して日々お祈りをしておりしましたが、この時は峰中修行に参加するなどとは思ってもおりませんでした。

最初はたどたどしくお唱えしておりましたが、

今は暗誦できるようになりました!

今だから申しますと、最初のお滝行への参加は、

神道護摩日に参拝することが本来の目的でした。

丁度その頃にお滝行のご案内がなされておりましたので、

同日にご指導して頂けないかとお願いしたところ、安全確保のため3人以上いないと決行できないとのことで、参拝予定月の神道護摩は日曜に重なる日がございましたので、この日にイベントとして開催してくださった経緯がございました。

月毎の御祈祷日は旧暦で執り行われておりますので毎月変動します。

結果としては、お滝で禊をして心身をお清めしてから参列いたしましたので、本来の正式参拝方法でお参りすることができましたと同時に、多くの方のご参列がございましたので、とても佳き日となり良かったと思っております(御宗家さまには、お手間を取らせてしまったので申し訳なく思いますが…)

そして、2度目の参拝時には御本堂にて峰中修行に参加する旨の御奉告と御挨拶をいたしましたので、峰中修行に意識を向けた祈りをお捧げするための筋道と準備は整っておりましたので、安心して一点集中することができました。

祈りの話

祈ることは、どなたでもスグにできることですが、

自分の都合のよいときだけ一時祈ればよいというものではなく、

簡単なようで実に奥が深く難しい事と思う次第でございます。

御神仏様にも御感情はありますから。

どなたであっても祈る姿勢と祈りの蓄積は大切で、

筋を通して御神仏様に祈ることで御縁が深まり絆(氣綱)は強まると思っております。よりよい関係を続けるためには長く一緒にいることが大切だと思うので、日々祈ることが重要だと実感しております。

神社界でよく引用される教訓で

神は人の敬いによりて威を増し

人は神の徳によりて運を添ふ

という言葉がございまして

「神さまと人とは一方通行ではなく、お互いがお互いを高めあう存在である」と説かれております。

この教訓の引用元は、

「御成敗式目」(「貞永式目」とも)と申す、武家政権最初の法令(全51箇条)

貞永元(1232)年、鎌倉幕府・第3執権の北条泰時により、源頼朝以来の先例や武家社会での道理(慣習・道徳)をもとに制定され、室町・江戸幕府にも引き継がれた法令でございます。

引用文は、第一条「神社を修理し祭祀を専らにすべきこと」の文頭です。

第二条は「寺塔を修造し仏事等を勤行すべきこと」

以上のお話を踏まえつつ

私なりに考えている祈りについての一例をあげてみようと思います。

見えないコップの中にお水を溜めていくことが祈りの蓄積とします。

一日の祈りがスポイトで垂らした一滴のお水だとします。

私利私欲・利己的な祈りは、墨汁の一滴、

世のため人のため・利他的な祈りは、透明な一滴となり、行為と共に自動的に蓄積されるシステムといたしましょう。

御神仏様は、透明できれいなお水がお好きで、お水が沢山あればあるほど御霊威が増され発揮することができるため、濁りなきクリアなお水をたくさんお供えすることもお求めになられているといたします。

祈りをサボればお水は溜まりません。ごまかすことも一切できません。

毎月のお参り(月詣り)や、神社・寺院・祠などでお願いごとなどをしに参拝して手を合わせられたとき、同時に見えないコップも自動的にお供えされ、個人の祈りへの向き合い方は一目瞭然に。

以上の例は、あくまでも私が考えている一例ではございますが、私は祈りのかたちとは、このようなものでもあるように思っておる次第でございます。

昔と今では、時間の使い方、移動交通手段や連絡手段、1人当たりの仕事量も異なり、昔はゆるやかな時間の流れや大らかさがありましたが、現在ではテクノロジーの進化にともない、昔と同様の感覚は難しい事が多く、ネットを通じて物品など手間がかからずお手軽に入手できるようにもなり、インスタントにすぐにできることが増えて時短が求められていくようにもなりました。生活は便利になりましたが、人々が生きづらい社会にもなっております。

また、現在では、私のように子供の頃から信仰生活とほぼ無縁の生活をしてきたため、祈りや信仰への素地のない方が増えておるのが現状で、お水を毎日あげることができないので御札をおまつりしないと言う社会人の方や、

御札をお受けしても埃だらけのまま放置している方もおられたりしますので、気持ちに余裕がなくなっている方が多くなっているようにお見受けしております。

今と昔で共通していることは、皆様それぞれのお仕事がありますので、

距離的に毎日神社寺院へお詣りして祈ることが難しく、祈りに特化した生活をすることは難しい人たちは少なくないので、御札などを通しての遙拝(遠くから拝む)や仏壇に手を合わせることで精一杯なところはあるとは思いますので、丁重な祈りの専門職は必要で、祈るための修行・修練をなされながら、日々ご奉仕されて祈りの蓄積をたくさんされている専門職の方を介して一緒に祈ることはとても大切なことだと思っております。

母校の祭祀学講義にて拝聴した「神様を想う気持ちは恋心と似ている」という先生のお話は言い得て妙だと感心いたしました。

以上のような理由や、長年の考察で推断している神道哲学などを踏まえまして、甑嶽山にてまことの祈りを捧げるための祈りに真剣に取り組みました。

峰中修行へ

さて、修行当日が近づいてまいりました!

参加に向けて諸準備をはじめた頃は、はるかに遠い日のように思っておりましたので、日が近づくにつれ、本当にこの日を迎えるのかといった感じでしたが、よし!と腹を括りました。後悔しないように出来る限り心身を鍛えましたので現状で臨みます。

峰行参照動画 (視聴時間 44秒)

夜行バスで前日早朝に到着するため、事前に御挨拶にお伺いしたい旨のご連絡をいたしましたが、申し訳ありませんが諸準備のため対応できません。とのことでしたので、ご遠慮いたしました。

私のような当日だけの参加者は気楽なものです。

あとになって思いやりに欠けたご連絡を恥じました。

前日

今回の修行は二泊三日で行われました。

お手配頂いたホテルにチェックイン。

オリエンテーションがあるため指定の場所へ

私は遅鈍なくせにマイペースな変人で、他人様にご迷惑を掛けてばかりの愚か者なので、峰中修行に不向きなことは自覚しております。

ご迷惑をお掛けすること必定なことは承知しておりますが、

報恩感謝が為にご奉仕する。と決めてしまったので、今は一期一会の修行を一生懸命おつとめするという道しか見えていません。

とはいいつつ、案の定、諸々やらかしてご迷惑をお掛けしてしまったので心苦しく思っておりますが、同じを過ちを繰り返さない為の猛省は致しましたので、失敗から学んだことを踏まえ、改善して次に繋いで行こうと思っております。が、自戒のために話せる範囲内でやらかしたことを晒していきます。

早速やらかします。

方向音痴な私は、ホテルを出て指定場所がある方向とは反対の道を進んでしまい迷子になってしまいました。テンパりながらもグーグルマップナビを使って、なんとか遅刻せず到着できました💦

お滝行でご一緒した方とお弟子さんがいらしたのでご挨拶。

顔見知りがいらっしゃることはとても心強くありがたく存じます。

他の初参加の方は、自らの意思で申し込まれて初めて来られましたが、

私の場合、御宗家さまよりお誘い頂き参加を決めましたので入口は違い、

こちらには既に2度お伺いしているので恵まれていると思いました。

さて、私のような素人で初参加の者は、あくまでも客人。

行者ではないと思っております。

峰中修行を「行なう者」という意味では、行者と言えるのかも知れませんが、修験道における行者について、各オンライン辞典を拝見すると

「修験道を修行する人。修験者。山伏。」とあります。

私は、修験道の修行をしたことはありませんから、修験者・山伏ではありません。浅学なド素人なのに行者と申すことは無礼だと思っております。

見聞きしたお話によりますと、峰中修行に1度参加しただけで、自己満足的に修験者・山伏と自称する素人の方もいらっしゃるそうなのですが、修験道の修行において定められたルールや手順がありますので、入門して定められた祈りの作法をきちんと学んで、真剣な祈りを日々継続して師匠に認められなければ、修験者・山伏とは言えないと思いますので、慎むべきだと思います。

以下で行者と申している方は、本宗のお弟子さんのことでございます。

オリエンテーション

ここからは、御宗家さまが旧Twitter(X)であげられている

修行にまつわるポスト(ツイート)をお貼りしながら(許可されています)お話させていただきます。

さてオリエンテーションがはじまり、御宗家さまがご入室されます。

御姿を拝見して疲労が限界に達しておられることがすぐにわかりましたので、とても胸が痛みました…(この状態で本番を迎えられるのかと…)

御宗家さまはいつもお忙しい。

お家に伝わる修験の諸行事や諸作法などを遺し伝えるために、

睡眠時間を削って執筆などされておられます。

峰中修行は御宗家さまが主催者。奥様とお手伝いくださる御婦人方もおられますが、基本的にはお一人奉仕なので御宗家さましか出来ないお仕事は多く、ほぼお一人で諸々のお手配やご準備をなされておられます。

御宗家さまのお話によりますと、3ヵ月前から峰中修行の準備をなされていて、特にこの3ヵ月間はご繁忙過ぎてほとんど睡眠をとっておられないとのことでございました。

結縁灌頂用の法具が揃った。四鈴、四杵、華瓶、両界曼荼羅、投華用曼荼羅。全てが特注品。少々大袈裟だが車一台分位の出費となる。入壇者は自分の出費しか頭にないだろうが、準備する側は損得抜きで身を削る事になる。大寺院でもない個人レベルの行者にとっては愚行と言ってもよい。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 9, 2023

私は毎月オンライン祈祷に参列しておりますので、

明らかにご体調がよろしくないとお察しするご様子を拝見しておりますので、いつも御身を案じております。

さすがに体調にきます。 https://t.co/qphL1ce1SA

— 甑岳 聖道 (@shokai37) August 2, 2023

絶不調状態でも、毎月十数座の月例御護摩祈祷をはじめ個別の御祈祷を鄭重に修められるのですから、超人としかいいようがありません。御奉仕の御姿勢を拝しまして、いつも頭が下がります。画面を通してではございますが、私はその御姿を数年拝見して、祈る姿勢を教えていただきました。拝謝

上掲『目からウロコの修験道』にて「修験道では祈禱を重要視します。祈禱は修験道にとって生命ともいえます。」(30頁)と述べられております。

そうは言いながらも、いつも過労でお疲れのご様子の御姿を拝見するのはとても胸が痛み、時には落涙することもありました。御宗家さまは御自身の修行だとおっしゃられますので、お掛けする言葉も見付からず、修行中ご無礼は承知しておりましたが、お近くをお通りになられた時などに御姿を直視することができませんでした…

すごいところだっだ!

お弟子さんを含めて海外からの参加者は多く、女性参加者も思っていたよりいらっしゃいました。公式発表によると、今回は日本、イギリス、デンマーク、カナダ、オーストラリア、スイス、アメリカ、ロシア、台湾、香港から、総勢41名が集まったとのことで、得も言われぬ光景を目の当たりにして、この中に自分が居ることを有難くも凄いことだと思います!

私は日本に生まれながらも、何も知らない無知者でありますから、

知識を得ようと行動を起こした外国人参加者の方々と何ら変わりはなく、

文化や言語は違えど、彼らと同じ立場だと思っております。

さて、参加者に向けての各説明は、日本語・英語・広東語(おそらく)の三か国語でなされおりました。

御宗家さまは、日本語で話されたあとに英語でお話になられ、海外在住の行者が参加者に向かって英語で話されたことを、日本語に翻訳してお話くださるという感じで、私は英語が出来ないので、ただただ凄いとしか言いようがありません。

日本・海外行者方によるご説明は、最初は日本語、次に英語、英語説明を聞いて広東語で話されるという流れだったので、この時点で凄いところだ!と思います!みなさま、当たり前のようになされておりますので、

毎年このようにして行われていることを知り、敬服いたしました。

説明が終ってから、女性行者より女性のみの必要具のお話を聞き、

御許可を受けて他に初参加された方と慌てて買いに行きました。

その後はホテルに戻り、明朝にそなえます。

お峰入

気が張っていたこともあってか出発2時間前に目が覚めたので、お仕度をはじめます。これからお山にあがりますので、入念にストレッチと準備体操を行いました。

ゆっくり身支度ができたので、気持ちに余裕が出てきつつ

ハチマキをつけて作務衣を着て地下足袋を履き気合が入ります。

ここまで来たらあとは無事を祈って精一杯やりきるだけです。

いざ!甑嶽へ!

視聴時間 約1分40秒

この東北の田舎の外れにある「山の神」神社を潜在意識下に宿す者が世界中にいる。5月19日午前5時、峰行へのゲートが開かれようとしている。 pic.twitter.com/QkIiSRkSfd

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 26, 2023

山の神神社へ

最初は麓に鎮座されます山の神神社に参りました。

御祭神は女神様。母なる胎内に入る前に、

古(いにしえ)より伝わる、古神道のお作法にて、

厳粛に儀式が執り行われました。

ろうそくの灯りがとても美しかったです。

そこにいる。囲まれている。そして迎えられる。この感覚を知る。 pic.twitter.com/4TyHmSeDfI

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 28, 2023

山の神神社での入山作法。神祇頭が山神に入山の許しを請う。古神道の作法は全て頭の中に収めている。神仏分離から150年、公に実践伝承されていない秘儀がよどみなく執り行われる。 pic.twitter.com/srKwkOXMtK

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 26, 2023

不思議な事だが、人は言葉、国籍は違っても共に祈る事が出来るのだ。 pic.twitter.com/qTRSzHaFkE

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 28, 2023

幹線道路から生活道路へ、そして野道、山道、登山道、最終的に山頂へ至る。登拝する道程も多様だ。仕事場、家庭からダイレクトに飛び込む者、精進を経て参加する者、前年から準備して渡航して来る者。修行への道程に何を見て、診て、観るか。参加せねば分かるまい。 pic.twitter.com/dEoEJEOV2R

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 26, 2023

おっしゃる通りで

参加しなければわからないことは多かったです。

知らない者。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 10, 2023

行ったことのない国。

聞いた事がない言葉。

そんな者同士も集う。

修験道は不思議だ。 pic.twitter.com/aoPITrtzav

祭典修了後、神社より参進して入峰。

一信仰者としての私を解放して、修行に臨みます。

山小屋へ

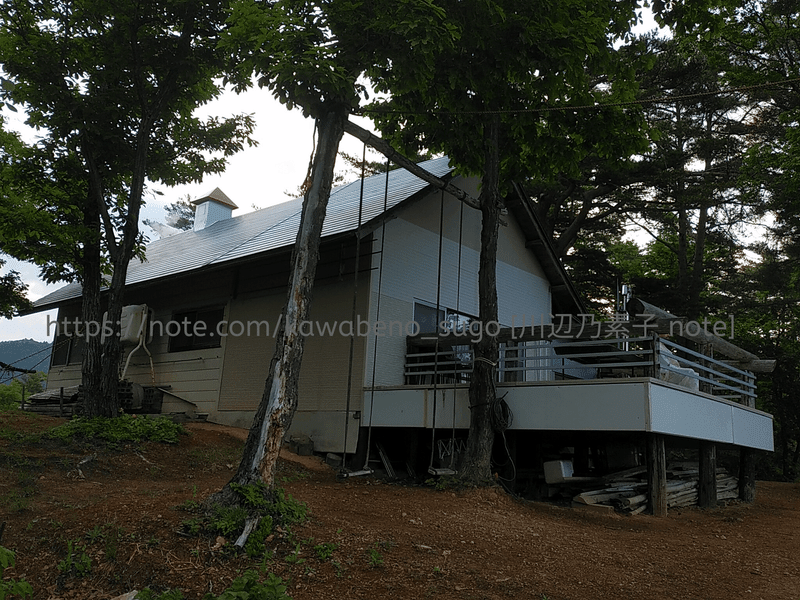

山中が道場。山小屋が仮本堂となり、周辺が主な修行道場となります。

電灯がないところなので、夜は持参した懐中電灯の灯りで過ごします。

電波がほぼ遮断された自然の中で2日間ほど修行いたしました。

(昨年筆者撮影)

山小屋内に掛時計はありましたが、腕時計も携帯電話も持たずだったので、お外にいると何時なのかわからない状態で、時間の流れがゆるやかに感じました。お山の自然の中で過ごしながら己の内面を見直し、じっくりと向き合いました。

甑嶽登拝

登拝は十界修行。

上掲『目からうろこの修験道』にて、以下のように述べられております。

修験道において、一番の修行は峰入りです。

(中略)この金胎の峰(大峯山/修験道の聖地で根本道場)において 修験者は十界修行を行ってきました。現在では縦 走になっていますが、昔は七十五日などの長い期間、峰中に籠って修行をし、この期間に十界修行を行なったのです。

(中略)地獄界の修行では、いろいろなことを(雑行)行い、何日も純粋に苦行せよといいます。このいろいろな事を行うとは、すべて大先達度衆(注)の命令に従い、まったく自分の勝手がきかないことをいいます。ですから苦しいのです。

【注】大先達度衆:度衆は、何度も入峰修行をした先輩先達をいい、

大先達は仏の位にある先達をいう。

(中略)山中には、硫黄の臭気ただよう谷や、死の世界のような白い石の河原、湯気が湧きだす池などがあり、鉱石が溶け出し、その色も深紅色、血の色のようなものもあります。観念的地獄ではなく、現実界のものとして地獄をとらえたのです。

(120~126頁より引用)

御霊山の山頂でお祈りすることは、とても大事なことです。

なので、登下山初心者ゆえ、ご迷惑をお掛けすることは必定であっても、

今は峰中修行者ですから、山頂にあがって御礼を申し上げ、祈りを捧げる。

これだけは、やらなければならない。そういう気持ちで臨みました。

そして「甑岳山頂→」と書かれている看板から登拝。

ご一礼して入山します。

筆者が初滝行の時に撮影

みてるぞ pic.twitter.com/EAvwQlkR6m

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 31, 2023

生れ死ぬる人、

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 12, 2023

いづかたより来りて、

いづかたへか去る。 pic.twitter.com/kIBANZ785R

その刹那

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 31, 2023

山の主が乗り移る pic.twitter.com/PZi5YbB1dq

懺悔懺悔六根清浄

一行者が「さーんげ さーんげ ろっこーんしょーじょー」と独特な調子でお唱えされ、それに続いて他の行者がお唱えされます。

こちらは、行者が登拝時にお唱えされる

仏語の掛け念仏

「懺悔懺悔六根清浄」

この六根清浄が「どっこいしょ」になった説があったりします。

懺悔は日頃の行いを反省し罪を悔いて許しを請うというような意味合いをもち、六根は五感と意識をあわせた「眼・耳・鼻・舌・身・意」の6つの感覚器官(六つの根)の総称。

心身をお清めする意味をもつお唱え言葉で、登拝の無事を祈る意味合いもあるとのことでございます。私は文字で見ただけだったので、お唱え調子は初めてお聴きしました。

神道では、吉田神道※で重要とされた祓詞(はらいことば)の中に

「六根清浄太祓」の詞がございます。

主な内容といたしましては、人は神性を宿している存在なので、

悪い行いや悪い思いによって、自分の心の内にある神性を傷つけてはいけない。と説かれ、同上の五感と意識の感覚からくる不浄(けがれ)を祓い清め、祈願を成就させるという構成となっておりまして、修験道でも取り入れられており、両部神道(真言密教系の神道説の総称)や

伊勢神道(伊勢の外宮奉仕の度会神主が創道した神道説)でも取り入れられておるとのことでございまして、私も日々お唱えしておる祓詞のひとつでございます。

※吉田神道

京都の神道家・吉田 兼倶(1435~1511) により創唱された独自の神道説の流派。吉田神道の祭儀はいずれも密教的・陰陽道的要素が濃厚なのが特徴としてあげられます。

室町時代後期(1492~1569年)以降、吉田神道説が全国へ伝播していき、

吉田家の神社支配が認められるようになり、神道界の中心的役割を担うまでになりまして、明治時代の初めまで全国の神社と神職を支配して「神道裁許状」などを発行・授与するなど神道界に絶大の影響力をもちました。

現在では「吉田神道」「卜部神道」の呼称が一般的。

(弘文堂、平成23年 9刷)

没我状態へ

登下山は小股でゆっくり歩くこと、とのアドバイスを頂きましたのでその通りにします。お山は想像以上の急斜面でした。下山時の事も考えて、迷惑を承知でゆっくりあがっていきます。当然ながら歩みが遅くなるので、隊列からどんどん離れていき最後尾となりました。

私の後方には、A行者と海外在住の行者がいてくださいます。

遅いのでご迷惑をお掛けして申し訳ない…と少々プレッシャーを感じながらあがっておりますと、私の後ろにいらっしゃるA行者が「ゆっくりで大丈夫ですよ。」と何度もお声を掛けてくださり「他では『速く行け!』と言う所もあるそうですが、ここは速く行けと言う人はいませんからゆっくり行って大丈夫です。」とおっしゃってくださったので、安心します(有難い…)

お優しいお言葉でプレッシャーから解放されましたので、

おあとは山頂目指し没我状態に入っていきました。

お山をあがりながら、甑嶽が形成されるまでの歴史的過程やここに存在する生きとし生けるものなどに思いを致しますと、とてもありがたく思いまして全ての恵みに感謝をしながら、時にはこれまでの人生を振り返ったりしました。

金剛杖

時折、下って登るところがあります。

急斜面の下りなので、恐れながらゆっくり下ろうとすると、

察してくださったのか、A行者が金剛杖を後ろから差し出して「これにつかまりながらおりてください。」とご助力くださいます。

これを何度か繰り返しながら、金剛杖の実用性ついて教えてくださいました。杖は登りの助けにもなりますが、下り時により助けになるとのことで、一時杖をお貸しくださり、使い方を教えてくださいました。

使ってみると、杖でしっかりと点をおさえながら下れましたので、

私のような初心者は必要と実感しました。

両手がふさがることを避けて杖は持参しませんでした。

また、落下した時には木の枝に引っ掛かる可能性が高いので杖を横にして持つことや、山中で亡くなった場合は墓標にもなることを教えてくださいました。

このようなお話をしております流れで、私は初めての登拝という話になり、

A行者から「今回なぜここに来たのですか?」と問われましたので、

参加経緯を説明しますと、それは…と申されましたので、

御宗家さまよりお誘いを受けた参加は、めずらしいことなのかも知れないと思います。

山頂への道のりは遠く

時折、開けたところで休憩しながらあがっていきます。

修行中、私服カメラマンさんが随時いらして撮影されております。

登拝中、時折いらして笑顔で励ましてくださいます。

カメラマンさんは、慣れたご様子でなんなく登下山しながら、立ち入るのが難しいような場所に待機しながら撮影されておりましたので凄い!と思います。

時折、お花と出会うことがあって、和み励ましてもらいました。

お山の空気を沢山吸い込みながら、一歩一歩踏みしめてあがっていきます。

段々と筋肉がつらくなってきますが、これまで乗り越えてきた苦労に比べれば大したことはないと自分を励ましつつ、思っていたより筋力がついていたことに安心しました。

このようにあがっておりますと、途中から上半身が軽くなりました。

不思議に思いながらもあがることに没頭します。

山道には所々にロープが張られていて、階段が設けられている個所もあります。これらのお道具を運んできて造られた方々の御苦労に思いを致し、感謝しながら踏みしめてまいります。

ヤマに来ればまた会える

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 30, 2023

人も仏も神さまも

そんな不思議な関係

来なければ分からない pic.twitter.com/2wWjwzTmL6

遠い先が見通せないので、山頂までどのぐらいあるのかわかりません。

先に登頂されている方々のお声が時々聞こえてくるのですが、どこまであがれば山頂なのかはわかりません。ただひたすらあがります。

そうしておりますと、私の先を行かれていた香港の方と思われる2名と出会います。1名の方は私の前を歩かれていて、ものすごい大股であがられていたので心配しておりました。お二人共とてもキツそうにされていたので、

A行者は彼等に付き添われ、私は先にあがっていきます。

私の後ろに香港在住行者がついてくださり

「GO!GO!」と励ましてくださいます。

この頃には完全に没我状態に入っていたので、無心でひたすらあがりました。

登頂

大きなカーブの急斜面を必死にあがっておりましたら、

突如山頂が現れまして、登頂しました。

最初は登頂したの…?と、きょとんとしてしまいましたが、

御宗家さまが笑顔でお迎えくださったので、ようやく実感します。

山頂からの景色を拝見しながら

祠へ参拝。御礼申し上げます。

その後、全員そろいまして、

御宗家さまの御主導により、皆でお祈りいたしました。

山中で摘まれたと思われる一輪の白いお花が、土中に埋められお供えされておりました。その風景がとても美しく。

二度と共にする事がない

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 9, 2023

それが峰中修行だ。

写真は記録でしかない。

参加する事のない者には

ファンタジーでしかない。 pic.twitter.com/AQHSYZIHKg

下山はこわい

女性行者の先導で先にお山を下ります。

お下りする前に再度祠を参拝。祈願いたしました。

下山は急斜面をずっと下りっぱなしなので想像以上にキツく、山道の見通しがよくなりましたので、高所恐怖症な私は足元近くだけを見て、ビビりながら下っていきます。

T行者が急斜面な所で手を差し伸べてくださり、

手を繋いでくださりながら下りました。誠に有難いことでございます。

おあとはご指示のまにまに下り、途中あとから下って来られた方々や登山者の方々をお通ししながら下って行きました。

途中、寺院があった跡と言われる所を教えてくださり、その場所を少しく眺めました。このような高地に寺院を建立することや物資などお運びするのもたいへんな事と存じ、当時に思いを馳せました。

そうして下っておりますと。御宗家さま率いる方々が下って来られ合流いたしましたが、私たちの様子をご覧になられながら、ゆっくり行ってくださっているようで、途中で御姿が見えなくなりました。お気遣いが申し訳なくもありがたく存じます。

下りは気を抜くと足をケガしかねない状況でしたので、

急斜面を慎重に下ることだけに集中いたしました。

五本指の靴下を履いていたので、指の間に布が食い込みとても痛みます。

時には後ろ向きになって両手をつきながら慎重に下ります。

先導のT行者が励ましてくださいながら下りに下り、

ようやく仮本堂がある所に到着。振り返って甑岳山頂の看板あたりでご一礼。厳しく有意義な修行でございました。無事に登拝を果せてよかったと有難く思いました。

皆さんよりかなり遅れての登下山だったのでお時間を心配したのですが、

予定していた時間より早かったというお話をお聞きして安堵します。

(撮影:筆者)

直接山頂に参りましたことでイメージが繋がり、登拝後はお山を拝しながらより思いを馳せられるようになりました。自分はほんとうにあそこまでの道のりを参り戻って来たのかと眺めます。

道場にて

うけたもう

道場では、先達・導師(経験豊富な行者)がご指導くださいます。

修行中は全てご指示に従い、何かしたい時などはご許可を頂きます。

自己判断で動いてはいけません。自分という個は不要となります。

また、先達たちが申したことは、全て「うけたもう(承け給う)」と申すようにと、ユーモアを交えながらNY行者が教えてくださいました。

最初は、いつものクセで「はい」や「かしこまりました」と申してしまっていたのですが、徐々に「うけたもう」が申せるようになっていきました。

外国修行者との交流

日常で英語を話す機会はありませんので英会話はできませんが、

昔に米国人と交流する機会が何度かあり、教えてもらった簡単な英語や単語を使ってお話したことがありました。また、大學生時に明治神宮さんにて授与所受付の助勤奉仕(お手伝い)を数回したことがあり、外国人参拝者が多いところでしたので金銭授受で簡単な英語を使いましたので、単語のみでもある程度通じることを経験から知っています。

会話はできませんが、映画や音楽で英語を聴いてきたこともあってなのか、お相手が何を申されているのかは、なんとなくわかります。

一期一会を大切にしているので、英語が話せないからと言って、御縁あってご一緒に修行しているお仲間との交流をさけるつもりはありません。待機中に何度か交流する機会がありましたので、少々ではありますがボディランゲージをしながらコミニュケーションを取りました。

日本語をお話になられる方もいらっしゃるのですが、

外国から来られた方の人数が多いので、どなたが日本語を話せるのかはわかりません。明けにお会いした方に「グッドモーニング」と申すと「おはようございます」とお返事があって「おはようございます」と言い直すことが何度かありしました。

欧州在住の女性方(日本語は話せない)と少々交流して時には笑い合うなどございましたが、スムーズな会話はできませんのでお互いに言葉の壁を感じ、親しくお話をするまでには至りませんでしたが、目的は修行なので必要な時には言葉を交わすという感じでした。

行者をはじめ日本人修行者で英会話ができる方は結構いらしたので、

時折お話されているところに参り、お話を伺ったりしました。

英語をお話になられる日本人参加者の方に、なぜスムーズにお話ができるのかをお聞きすると、仕事で英語を使う機会があるからとのことでした。

ヨーロッパ方面から来られた方々のお話によると、

中東の空港(名称失念)で乗り継ぎ→成田空港→羽田→東京駅→山形→東根

という経路で、10時間程飛行機に乗って来日し、日本では新幹線・電車などの移動で来られたとのことでした。

ロシアから来られた方はもっとたいへんで、諸規制なされているために

参加費入金から入国ルートまでスムーズにできない御苦労があったとお聞きしております。

また、海外の方々の交通時間や費用は多く掛かり、時差もある事に思いを致しますと、日本在住の私よりも諸々のご負担が多いのでたいへんだと思います。それでも修行をしにここに来られるのですから、凄いことだとも思います。

各国のみなさん、待機中にはそれぞれ集まって和やかにお話をされておりました。

私は大學で古語(大和言葉)を勉強したときに覚えていた英語は飛んでしまったのですが、話す必要がある環境になると伝えたい気持ちも生じ、昔に覚えた英語をだんだんと思い出していきました。やはり話す環境がないと英話はできないことを実感します。

お滝で禊

先に女性から禊をするとのことで、禊装束にお着替えしてお滝場へ向かいます。

お滝場に行くまでの道はかなりの急勾配なので、私はロープをしっかりつかみながらでないと下り登りはできません。登拝後でしたので足にダメージはありましたが、三度目のお滝場なので気持ち的には少し余裕ができたようにも思い、お滝との再会を喜びます!

お滝をお受けする頃には、日は暮れました。

前回まいりました時に夜のお滝もよいとのお話をお伺いしてお受けしてみたいと思っておりましたので、願いが叶いありがたく存じます!

お滝に参る前にT行者から他の方もいるので早めに修めるようにとお耳打ちされ、気を付けるようおつとめしました。先にお滝をお受けした方が冷たそうにしていたのでかなり冷たいのかと思ったのですが、私は相変らずほとんど冷たさは感じません。入滝時「気持ちいい~!」と思わず声をあげてしまいました。やはりこちらのお滝はとても心地よくて気持ちよいです!

行者以外の方は冷たい!とおっしゃるので、私のような感覚は普通ではないのだろうか…?と思いました。

相変らずもっとお受けしていたいと思うのですが、このあと大勢お滝をお受けする方がいらっしゃることを思い、気持ちを押さえ私にしては超短めで修めました。

それよりも、事前準備とご指導されておられる御宗家さまが一番たいへんです。夜になり気温は下がっておりましたのでお滝から出ますと寒かったです。一番最初に初めての方のご指導時で実演されましたので、かなり御身体は冷えておられることと存じます。私がお滝に入る前「寒いから先に入ります」とお滝に入られておりました。このお寒い中で大勢の方々をご指導されるのですから、私などお気楽なものです。

峰入ギリギリに滝場の整備が終りました。この滝は幻の名水とされる湧水を山主さんと交渉し使用許可を得ました。斜面に山道を切り拓き、資材を運び入れて櫓を築いた手作りの滝です。百%ミネラルウォーターです。峰入りの数日しか使っておりませんでしたが、去年から一般の方もご案内しています。 pic.twitter.com/I8chPS7nfP

— 甑岳 聖道 (@shokai37) May 16, 2023

私たちが着替え終わって仮本堂に戻るまでお時間掛かります。

お次の男性陣がお滝場まで参られるまで、御宗家さまの待機時間は長いので御身を心配しますが、淡々と行なわれる御宗家さまはやはり超人だと思います。(ご一緒におられるカメラマンさんもたいへんです!)

冷たい・冷たくない

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 12, 2023

どちらも

幻影かもしれない pic.twitter.com/dFzaf91A4y

己を呑め pic.twitter.com/duNtW51cVa

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 1, 2023

滝行をおえて

私めは、お滝場に行く時にサンダルをお貸しくださるという方のお言葉に甘えてしまい、地下足袋で行くのをやめてしまいました。当時は登拝で全て出し切ってしまったので思考力が低下しておりました…今思うとサンダルであのお坂を登り下りしようなんてなんたる愚行!と思います。

戻るとき足が濡れていたのでヌルヌルと滑りサンダルが脱げてしまいました。

そんな状態で急勾配を登ったため上手くあがれませんでした。

T行者から「何度も来ているのになんで用意して来ないの!」とお叱りを受けます(すみません…) N行者が見かねてゴム草履をお貸しくださったのですが、前坪が抜けてしまい「壊した!」と言われ…(すみません…) 更に懐中電灯も持って来なかったため足元も暗く、己のダメさ加減にかなり凹みました…(自業自得)

途中N行者が、私が足元が見えていないことを皆さんにお伝えくださり、

先方にいらしたOさんがご丁寧に道案内のお声掛けをしてくださいました。まことにありがたいことでございます。

更に私の登下歩行のダメっぷりを見かねたのか、欧州の方がお滝場から私の荷物を持って行ってくださいました。あとで取りに行った際に「持ってもらったの?」とT行者に呆れられました…(すみません…)

私が至らないばかりに皆様にご迷惑をおかけしました。

あまりにも申訳ないので、両行者に「自分はこういうことができないダメ人間です。すみません。」と謝りました。私はほんとうに至らない…

同じ過ちを繰り返さないよう猛省いたしました。

お山の霊気を給はりて

禊(みそぎ)後は清々しく、前回の滝行時と同様に身体が軽くなります。

また、疲労も回復して元気になりました。前回の滝行時に教えて頂きましたお滝の効果を高める呼吸法を毎日行っておりましたので、その効果もあったのだろうかとも思います。修行中は日の出時に甑嶽を拝しながら呼吸法を行ない御拝礼いたました。やはり山中は空気が美味しくとても清々しくなります!

また、登拝時はマイペースでムリをしなかったことと、時間があるときにストレッチをした効果もあったのでしょうか、筋肉疲労も痛みもほぼなくありがたく思います。

お山にいる間は、肉体疲労を感じることはありませんでした。

御霊気たまわりましたことをありがたく存じます。

神社でお手伝いしていたときも、境内にいるときはあまり疲労を感じることはなく、鳥居を出てから疲れがドッと出る現象はよくありました。

諸行事

祈りに特化した集団修行に再び参加できる日が来るとは思ってもおりませんでした。

今だから申せるお話ですが、大學休学時は通学できる状態ではありませんでしたが、退学はしたくなく無理して復学したので心身のコンディションは最悪の状態だったのですが、自分が決めたことを最後までやり通したかったので、各神社実習(1週間)に行き修めました。その時と比べますと、今回はほぼ憂いなく修行できていることが、ただただ嬉しく!すべてが有難い時間でございましたので、楽しみながら行なうことができました。

個人的には勤行時など、安座(あぐら)可だったのがありがたかったです。

神社実習では正座で大祓詞を30分以上繰り返しお唱えするなどいたしました。

夜は諸行事・勤行をいたしました。

勉強不足なため説明できません。詳細についても私の判断だけで申すことはできません。公開されているポスト(ツイート)をお貼りさせていただきながら、申しても差し支えないだろうと思った個人的感想をお書きします。

南蛮いぶし

地獄の行といわれております。

むせました。独特な臭いに身体が拒絶反応を起こしてしまい、

私1人だけゆくりなくえずいてしまいました(嘔吐反射)

これまで経験したことがないえずき方で、食道からもの凄い音が出まして、まるで地獄の叫びが如くのようでございました。胃の中は空っぽだったので何も出なかったことが幸いでした。おそらく私が苦手な物の臭いが拒絶反応を起こした原因だと思います(胃に食物が入っていたら確実にキラキラ出たと思います)

他行事

跳べ!光明の世界へ

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 6, 2023

闇の中でないと光は見えぬ pic.twitter.com/Bs6Ghkymuv

何の為に祈る?

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 8, 2023

祈れるから祈るのだ。

だからここに集うのだ。 pic.twitter.com/41JOadnCQc

上の祈りの時には、宇宙との繋がりを感じました。

とても心地よくて笑顔になり、いつまでも行っていたいと思う行でございました。普段は独りで祈っておりますので、集団で行う祈りの力の大切さを改めて実感いたしました。

この時、より感覚を研ぎ澄ましたくて目を閉じながら行ないました。

寝ていると思われたようで、行を修めたあとにお隣にいらした欧州女性行者から「スリープ?」と聞かれました。

修めたあとは、ここに居るけど居ないというような、

夢か現か的感覚になり、己の内側に意識が集中して、

没我状態になりました。(個人の感想です)

例大祭

山中で執り行われる御護摩は重儀で、本宗の例大祭が執り行われます。

通常ですと柴燈護摩が執り行われるのですが、今回は旧暦の朔日(一日)にあたる日となり、神道護摩が執り行われました。

私が祭員として神道護摩のご奉仕ができるなどとは思ってもおりませんでした。気が引き締まりつつ、御縁を賜りました事をとてもありがたく存じます。ご参列の方のお席がご用意されておりましたので、お椅子の列を整えさせていただきました。

そして斎行。ご指示のまにまに整列いたしまして、祈りを捧げて参りました。事前にお申込みされた、お添護摩木・数本を御火の中にお入れさせていただきました。みなさまの願意に思いを致し、祈念いたしました。

普段は神棚で拝礼している身といたしましては、公の儀式の場で祈ることは尊いことだと思います。

峰行は山を舞台として執り行う柱源神法だと知る者は稀だ。修行や自然の景観を通し、心中に十界を顕現させ、遂には自身供養を行い仏へと至るのだ。残念な事だが説明しても、十界行や柱源神法を理解する事が出来ない者が殆どだ。山は神仏と出会う処ではない、修行救済の為に仏となる処なのだ。 pic.twitter.com/q5KKt6F3fD

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 24, 2023

神道護摩では、中臣祓詞(なかとみのはらえことば)という大祓詞(おおはらえことば)が奏上されます。

この中では、天津罪・國津罪の各罪が明確に宣りあげられます。

大祭修了後、周囲で「罪があるんだ…」と少々ざわついておりました(私は自宅神棚にて中臣祓詞をお唱えしておりますので存じております)

また、修了後、ご一緒にお片付けをしていたOさんから、

神道護摩中に私が行なった、磐折(立っている時のお辞儀)のお作法について尋ねられましたので、吉田神道の説明から神仏分離政策にまつわる歴史についてのお話に至りました。そうしますと、お側のテーブルで憩われていた殿御(一般の方)が「そうそう!」と申されながら神仏分離にまつわるお話をしてくださいました。

また、ご質問があったのでお答えする御縁もありました。お話を聞いてくださったOさんは「仏像が壊されるのは悲しい…」とおっしゃられておりました(私もそう思います…!)

大祭後

今年の峰行の得度は朔日の日となった。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) June 23, 2023

初めて師僧に立ち会って頂いた。

この機会をどう捉えるかは本人次第だ。 pic.twitter.com/lXXPflbrCS

上お写真の御壇の白布。整えるよう仰せ付かりまして、私が整えさせて頂きました。大阿闍梨様も御立ち合いになられるとても大事なお式とお聞きしておりましたので、丁寧に整えます。時間が掛かり過ぎていたようで、

御宗家さまから「もういいですよ。」と言われるまで整えておりました。

お写真を拝見してよれている個所があったことがとても申し訳なく…(個人的には納得のいかない仕上がりです…)

その後すぐに大阿闍梨様の御入室がございました。

平伏しておりましたら、大阿闍梨様より「はい。」と一言ございました。

ご様子をお伺い致しましてから、再平伏してお下がりします。

お式開始前に退室される一修行者が、大阿闍梨様のお雪駄を踏んで自身のお履物の所まで行こうとしたので、慌てて「踏まないで!」と注意します。

お式修了後、参列者がお履物をはく時に踏まれてしまうことを警戒して、

すぐさま大阿闍梨様のお雪駄を手に持ちおまもりいたしました。

下は土間なので、他の方のお履物を踏んで行かれたいというお気持ちはわからなくはないですが、特にお雪駄にはお気を付けあそばせ。と申上げたく存じます。

その後は、お式具などのお片付け、諸行事つとめまして、

御札等の授与式がなされました。入峰遂行の書付(名称がわからず…すみません)を賜りました。お授け頂いた御札はここでしかお受けできないスペシャルな御札でございます。真心込めて奉製された御札と書付を拝見して胸が熱くなりました。

例大祭の御札は事前申し込みでお受けすることができます。

お山をあとに

翌朝、別所で結縁灌頂が執り行われるので、

山小屋・周辺のお片付けとお掃除をして、道場をあとにします。

お片付けやお掃除は慣れておりますのでスイッチを切り替え、与えられたお仕事をいたしました。そうしておりますとN行者から御礼のお言葉をいただきましたので「お役に立ててよかったです!」と申しました。

これまで、ご無礼したり、ご迷惑をお掛けしてきましたので、ようやくお役に立てた!と嬉しく思います。

結縁灌頂

(11月27日少々追記)

御宗家さまのお話によりますと、結縁灌頂は大きな宗派の本山で執り行われることが慣例で、本宗のような小規模の単立法人が行なうことは稀少で、

光永大行滿大阿闍梨様が比叡山でも行うことはないとのことでございます。私のような者が、この時の縁を賜りましたことをとても有難く存じます。

配信時間 40秒

お申込みした修行者からグループ別で入檀いたしました。

こちらについては公表されていたことのみ申し上げますと、目隠しで移動があり私は最後のグループでしたので、ご案内のお手伝いをいたしました。思ったよりたいへんでしたので、頭の中が真っ白になってしまい教えて頂いたお作法の記憶が飛んでしまいました。

なので自分の番になった時に不安になります。

暗闇で手さぐり歩くが如くの状態で、進行方向もわからないのでとても不安になっておりましたら、ある所で多くの手が私の手を引いてご案内してくださるのを体感しました。この時に救いの手とはこういうことなのかと思い、その有難さに感泣してしまいました。

とても荘厳な儀式でございました。

— 甑岳 聖道 (@shokai37) October 25, 2023

おつぎは事前にお申し込みされた一般の方がお受けになられます。

諸配慮などの理由から、日本人修行者のみ自主的にお手伝いしていただければ幸いとのことでしたので、喜んでお手伝いさせていただきました。

ご参拝の方のご案内は神社のお手伝いで慣れており、大切なお仕事だと思っております。

宗教儀礼で丁重な御祈祷などをお受けした後のご案内が不親切だと台無しになることがあります。私自身もやもやした気持ちで帰ったことが何度かありましたので、自分がご奉仕する時には気を付けるようにしております(残心大切!)

今回は、大阿闍梨様をお迎えしての特別な儀式でもございます。

お手伝いさせていただけることは、とても有難く幸せなことでございました。御宗家さまが一生懸命つくりあげてこられた、この荘厳な儀式の余韻を保てたまま修まりますよう、微力ながらこれまでの経験やスキルを活かし精一杯おつとめさせていただきました。慣れとは凄いもので、昔取った杵柄で自然に身体が動きました。

多くのご参拝の方がいらっしゃり、数度行われる儀式ゆえ、

大阿闍梨様、御宗家さまをはじめ、ご奉仕されている行者方に思いを馳せますと、私のおつとめは大したことはございません。

御宗家さまは、私の目の前をお通りになられた時に

「ありがとうございます。」

「おつかれさまです。」

とお労いのお言葉をくださいました。有難く存じます。

儀式修了後、退出された皆様を待合室までご案内するお役を自主的におつとめさせて頂きました。この時にはホテル内結婚式で巫女奉仕した時のスキルが活かされました。自然に身体が動き、お言葉もおするすると出てきましたので、お下がりしてから随分と時が経過しているのに、よく出来るなあと自分でも驚きます。ですが、その時々の諸機転対応は正解だったのだろうかと反省します。

【追記】

思い出したお話を追記します。

ご案内した参拝者のおひとりの男性が、わたくしに向かって

手を合わせて頭を下げられました。

男性からすると、私を行者と思われて手を合わせてくださったことと存じますが、事実としては、私は初参加のド素人で修験道の行者ではありません。

また、私は愚か者ですから、人様から手を合わせて頭を下げられる資格などありません。

なので、そのようにしてくださった男性には、大変申し訳なく、

なんとも言えない気持ちになってしまいました…。

滞りなく修了した後、皆さんでお片付けを致しました。

大阿闍梨様が御退室される際、廊下でお見送りいたしましたら、

私の隣に欧州女性行者がいらしゃいました。

大阿闍梨様がお通りになられてた際に、私が低頭いたしましたらご一緒に低頭。私が頭をおあげしたら、あわせておあげされていたことが印象に残ります。彼女はいつもにこやかで、とても真面目で真摯な御方でございました。

成就!

お片付けが終ったのち、直会が行なわれるので、

一旦ホテルに戻って改服します。

この時に会場まで修行参加者のお車に同乗するようにとのご指示がありましたので、集合することになっていたのですが、さっと入浴したら気が緩んでしまって放心状態になり思考が働かず身体も動かなくなってしまって、集合時間に遅れるという失態をおかしてしまいました。お待たせした皆さんを怒らせてしまい、最後の最後でやらかすド阿呆な私めでございます……(猛省)

直会

大阿闍梨様、御宗家さまが到着されたお知らせを聞き、

即起立します。他の方も徐々に起立されました。

大阿闍梨様より座ってくださいとの御言葉がございましたが、

私は御宗家さまがご着席されるまでお待ちしました。

大阿闍梨様のご挨拶では、冗談を交えながら

御宗家さまへのお労いと思いやりの御言葉がございました。

御宗家さまはとても嬉しそうで、これまでの激務が報われたと思いますと、私も嬉しく思いました。また、大阿闍梨様は「私はどこへでも行きます。」と申されておりました。

御宗家さまより「来年は厳しくします。」との御言葉を拝しまして、

今回は諸々お気遣いくださり、少しく易しめな修行にしてくださったのだと思いました。

一行者のご友人で、タイ在住の方が同席されていたのでご挨拶します。

日本語話せますか?とお聞きすると日本人とのことで失礼してしまいました。以前からおいでよと言われていたそうなのですが日程を忘れていたそうで、たまたまご実家に用事があって帰省されていた時に再度ご連絡があったので来られたとのことでした。ヤシ農園を営んでおられるとのことでしたので、この時でしか聞けないお話をたくさんお聞きしてしまいました!

(その節は貴重なお話を沢山お聞かせくださり、ありがとうございました!)

途中みなさまに御挨拶へ

みなさまのお蔭もあって無事に成就できたことがありがたく

「ありがとうございました」という言葉しか出てきませんでした。

また、ロシアから来られた方に思い出した英語

「I'll see you when I'll see you !」と申上げました。

そうして御開きとなり「またお会いしましょう!」と言ってお別れしました(素敵なお言葉ですね!)皆様それぞれの場所へいかれ、私はお車で送って頂きホテルに戻りました。

ありがとうございました。

公式HPにて、峰中修行のご様子のご報告がなされた

会報が掲載されておりましたので、ご紹介したします。

・甑嶽峰中修行のお話

【会報 甑嶽修験 第90号】(令和5(2023)年6月21日付)

・スイスで開催された修験道ワークショップのお話

【会報 甑嶽修験 第91号】(令和5(2023)年8月9日付)

また、参加した証拠として、賜ったお品のお写真をお貼りします。

なによりのご褒美です!

書き心地NO.1!

とても書きやすいので愛用しています!

さいごに

今回、初めて修験道の峰中修行を成就いたしましたが、

霊能が開発されたとか、霊能力や超能力が身についたなどのようなことは

一切ありませんでした。

当然ながら1度の峰中修行だけで、修験道を理解することもできません。

あるのは、無事にやり遂げた達成感と精神的向上を実感したのみでしょうか。とてもよい精神修行をさせて頂いたと思っております。

大病患ったあとは自信喪失しておりましたが、修行を成就したことで自信が持てるようになり、心身共に病気前の状態へと蘇りました。こんな日が来るとは思ってもいなかったので、誠にありがたく存じます!

御宗家さまのお誘いがなければ参加することはなく、今の私もおりませんので、お導き頂きましたこと、厚く御礼申し上げます。拝謝

帰宅して一週間ほどは修行をしたことが夢のことのようで、

おまつりした御札を拝するたびに現実なのだと実感する日々を過ごしておりました。いまとなっては、記憶の一部となっております。

全ての迷いが吹っ切れ、なんでも修行と思えるようになりました。

ウォーキングサークルでご一緒していた一御婦人(日蓮宗の信徒さん)から、つきものが落ちたようだと言われました。迷いが吹っ切れて晴れ晴れしている状態なので、そのように見えたのかもしれません。貯えはすっからかんになってしまいましたが、心は満たされております。

そして、帰宅後の洗濯物は白一色で、ベランダは驚きの白さでした!笑

番外編 各神社参拝

前日の早朝山形駅に到着致しましたので、御挨拶参拝してまいりました。

この日はとても気温が高く、タクシー運転手さんにお話をお伺いしましたら、この時期にこんなに暑いことはないと申しておりました。

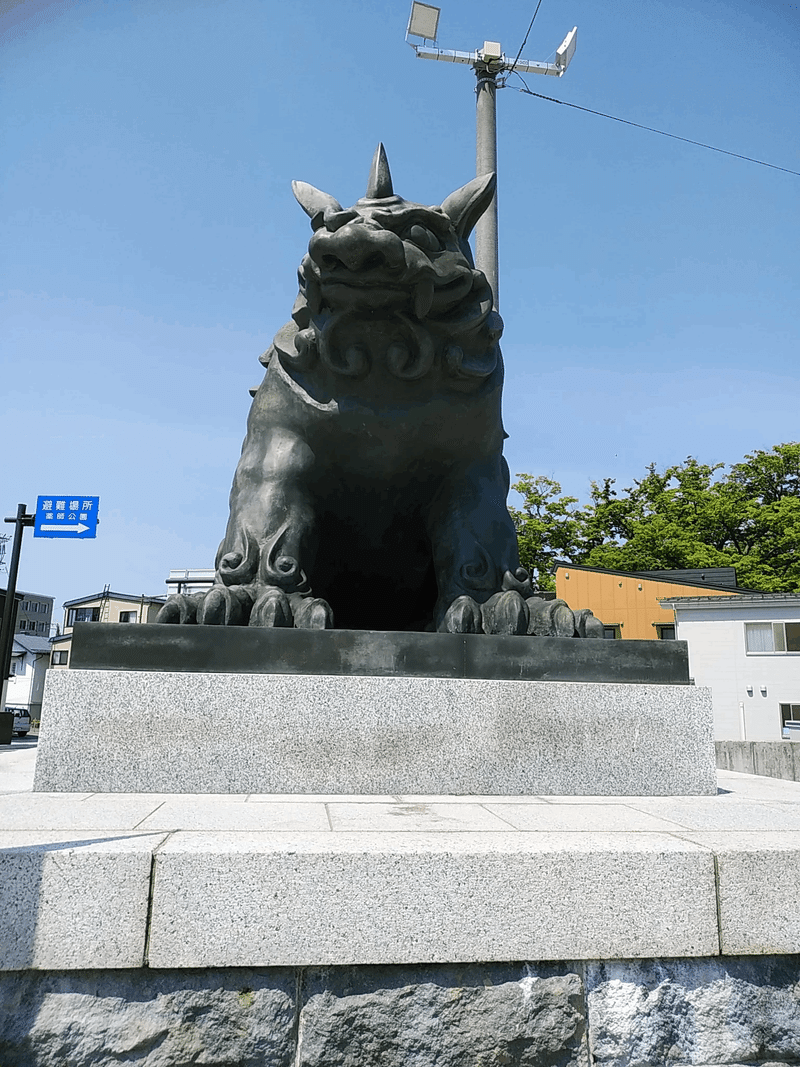

山形県護国神社

【御祭神】

戊辰戦争以降、戦争で亡くなられた

山形県出身のご英霊40,845柱

公式HPによりますと、高さは7尺(2m10㎝)

平成29(2017)年8月15日の終戦記念日に神社創建150周年を記念して

平安時代から続く伝統の山形鋳物で作られ奉納されたとのことでございます。

おつかれさまでございます。

御祭神は天照坐皇大御神

(あまてらします すめおおみかみ)

もとは山形駅近くにございます

山形城跡・霞城公園内に

御鎮座していた歩兵第三十二連隊の営内神社で

戦後この地に遷座されたとのことでございます。

(撮影:筆者)

里之宮 湯殿山神社

【御祭神】

大山祗命

(おおやまづみのみこと)

大已貴命

(おおなむちのみこと)

少彦名命

(すくなひこなのみこと)

秋葉山大神

(あきばやまのおおかみ)

黄金山大神

(こがねやまのおおかみ)

参拝した日は 御遷座四十年記念大祭日でございました!

誠におめでとうございました!

御霊入れ前で御扉が少しく開扉されております。

寿ぎ申上げました!

鳥海 月山 両所宮

【御祭神】

倉稲魂命

(うかのみたまのみこと)

月夜見命

(つくよみのみこと)

山形駅より仙山線・北山形駅下車

途中、地元の方に行き方をお伺いしたらかなり遠回りになってしまい、

移動時間の都合上、ゆっくり撮影する時間がなくなってしまいました💦

なので、愛らしい御朱印のお挟み紙をアップいたします🙇♀️💦

東根市鎮座・宮崎若宮八幡神社

【御祭神】

應神天皇

(おうじんてんのう)

仁徳天皇

(にんとくてんのう)

東根駅から徒歩約10分

修行成就後、観音寺様本堂へ御挨拶したのち、

宮崎若宮八幡神社様にお礼参りへ

駅に向かう途中の田んぼでお田植がなされておりました!

お話は以上です!

長文のご拝読ありがとうございました!拝