在来種、固定種に関する誤解 ~greenzの記事に対する反論~

種苗法改正に関する云々には語りつくしてきたと思っていたのだが、とある記事を読んで、これは多くの人の誤解を招くと思ったところがあったので、ここに記しておこうと思う。文中の『』内は引用である。

以前、この媒体には私自身が取り上げてもらったこともあり、いろいろな記事を読んできたが、これは見過ごせなかった。

記事としては、一部を引用すると『タネの話は、食をめぐるあらゆる問題と結びついている。食の源であるタネの多くを海外産に頼っている怖さ。見えないところで育種のプロセスがどんどん合理化され、命の一線を越えてしまう可能性。』などの言葉にあるように、種が自家採取できなくなることに対する警鐘となっている。

しかし、ここで述べられていることの多くが誤解に基づくものであるので、食にかかわるものとして、反論しておきたい。

1.在来種と固定種は違う?

そもそも、下記の文章からして正確ではない。

『固定種とはタネを採り、選んでまた撒いて…をくりかえすうちに遺伝的な形質が安定していった品種のこと。そのうち農家が自家採種をして、土地の気候風土に合った作物を在来種という。』

在来、とはいつからあったものかを正確に定義していないのでこういった混乱を招く表現になるかと思うのだが、そもそも長い歴史の中でずっと育てられてきた野菜がある。それは在来種であり、気候風土にもすでに適している固定種である。

たとえ、どんな野菜であっても、その土地で3代目まで続かない、続いたとしても手間がかかりすぎて育てられないものは淘汰される。

在来種とは、【特にその地域において昔から栽培されている】ものであり、固定種の中で特にその地域における特性があるものというのが正確だ。

先の文章を私が書くなら

【固定種とはタネを採り、選んでまた撒いて…をくりかえすうちに土地の気候風土の影響も受けつつ遺伝的な形質が安定していった品種のこと。そのうち特に地域性の高い作物を在来種という。】大して違わないじゃないか、と思うだろうが、実は大切な指摘で、この件は後半でもう一度取り上げる。

(↑固定種と在来種の違いイメージ)

ちなみに伝統野菜≒在来種と考えてまあ問題ないのだが、伝統野菜の農家でも、自家採取していない人もいる(例えば、大規模栽培の九条ネギ。九条ネギが固定種、在来種と言っていいかどうかなどを考えると、厳密には在来種とも違う。京都府内ではあるがもともとネギ育てていなかったところで大々的に育てたりしているので、九条ネギはもう「商標」くらいである。ちなみに京野菜と言いつつ、ゆり根はほとんど京都府内で生産されていない。大阪でも、天王寺蕪などの栽培農家で種を買っている人もいる。何故かというと種取りに起因するがこれも後半で説明する)

2.F1種は悪なのか

これも文中からだが、

『ところがいま、私たちが食べている野菜のほとんどはすでにF1種である。F1種とは1代限りの交配種。「甘い」種と「病気に強い」種をかけ合わせるなど、栽培しやすくおいしいものをと品種改良されてきた野菜たち。だがそうして育った作物のタネを撒いても同じ性質は表れない。「メンデルの法則」だ。』

とある。

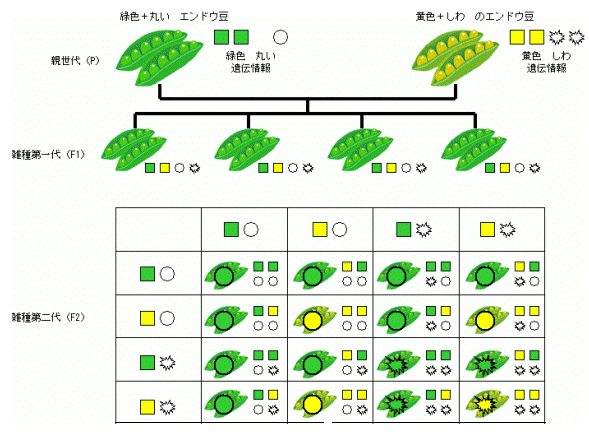

しかしこれも正確に言えば間違いである。皆さん本当は生物の時間で習っているはずなのだが。下記のような図を見たことがあるだろう。

(図はhttps://yatani2014.exblog.jp/31094512/ 令和2年度高校入試をぶっ飛ばせ!メンデルの法則、優性の法則と分離の法則に限って・・・中学理科の限界 より引用させていただいた。)

ここで筆者が指摘している『だがそうして育った作物のタネを撒いても同じ性質は表れない。』が間違いであることが分かる。F2世代でも、親と同じ形質が現れるのである。但し、その出現率は半分以下になる。そのため、そこから採取しないだけである。こう書かないと、『F1種は子孫を残すことができない!その野菜を食べると、こどもができないできない身体になる!』というとんでもない誤解をいつまでたっても生み出すことになる。まあ、それはこの筆者のせいではなくて中学時代の生物の授業をまじめにやっていない人のせいでもあるのだが。

『つまり、育てやすいが、一度きりしか使えないタネを農家は毎回買うことになった。それが日本の野菜栽培の現状である。』

⇒細かいことであるが、世界中の話であって日本だけの話ではありません。

3.種採りってとても難しい&F1だって種である

筆者はこう続ける。

『ただ、いま日本で利用されるF1種の9割は、海外生産(国内の種子メーカー品も含め)。海外ではオシベをもたない異常株などでのタネづくりも行われているという。』

なぜ日本で種の生産をしないか、していないか。それは、日本で種の生産が難しいからである。詳しくは下記のサイトに説明を譲るが、【国内では採種農家が減少していることに加え、最近では天候不順などにより安定供給ができないことがあります】という説明と、【現在の市場では、短期間でほぼ100%の割合で発芽するなど、高い品質の種子が求められてきています。そのような高品質種子を生産するためには、作物の特性を熟知し、生育状態を見極めながら、一つ一つの品種に最も適した肥料や水などの管理を行っていくことが大切です。】というところをよく考えていただきたい。

農家が安定して野菜を生産する(そしてそれが農家の安定的な生活に繋がる)ためには、当然のことながら種の発芽率は高いほうがいい。発芽率が低いといって種メーカーにクレームを入れてもその原因が完全に究明できない以上、種メーカーも補償はなかなかできない。農家も、だったら新しい種を撒いてやり直すというのは、いくつもの工程・作業の中でチョー手間になるので、発芽率がいいメーカーを選ぶ。

もし料理を作っている人だったら、お米炊いていたがお米の不良で炊きあがっていなかったらどうするか(しかも補償されない)。もう一度お米を研ぐところからやり直しと考えたら、不良でないお米を最初から(多少金額が高いとしても)選ぶであろう。

タキイなどの会社は、種を買ってもらうために、とんでもないくらいの研究費を費やして、農家のために、ひいては食卓のために品質の良い種づくりをしているのである。

この記事の登場人物の農業者が『野菜に関していえば、すでに多くの日本人が食べている野菜はF1種。採ったタネからできた野菜ではないんです。まずはそのことを知ってほしい。』というのは、タキイやそのほかの種苗会社に対する侮辱以外の何でもない。F1だって、採った種からできているのである。

3.誤解を招く自家採種の在り方や在来種の味や意味

細かい指摘からしていく

『日野さんたちのようにタネを採って自分の畑に合った品種にしていく農家が多い。』

⇒品種とは栽培品種のことを指していると思うのだが、国際栽培植物命名規約において栽培品種の定義は、a)特定に一つの性質あるいは性質の組み合わせにより選抜されている。b)かつ適切な手段で増やされた時、それらの性質が他のものと区別でき、同一で安定したままである、という条件を満たすものである。何がいいたいかというと「自分の畑に合った品種にしていく」って恐ろしく難しいことであるし、小さな畑でいろいろな品種を育てていたら、アブラナ科など交雑しやすい野菜はまず間違いなく性質が変わる。つまり、日野さんがやっていることはb)の条件を満たさないので、自分の畑に合った品種にしていく、というのは表現として正しくない。できるのは一部の限られた野菜などにおいてしか難しいと思う。

どんな農家でも自分の畑に合った品種にしていく、という過程ができるわけではない。有機農家は多品種少量生産である場合が多い。もちろん自分で種取りする部分はあるが、半分程度は種・苗を買っている人だっている。

固定種として野菜を世代にわたってえりすぐっていく過程は、在来種の種屋として有名な野口氏のHPでも説明されているが、本当に大変である。地域の気候に根差した品種に、とかいうけど、この毎年豪雨や猛暑になっている状態を考えると、続けられるのかが不安になる。これを失敗すると農家としての継続にかかわるのだが、そこまでリスクをしょい込むというのか。種は種屋さんに任せてもいいのではないか。

また、

『自家採種の話以外にも、将来タネが市場の原理にさらされ、値段が高騰したり、特定の企業に独占されてどんなタネを持ち込まれても選択肢がなくなってしまう危険性もある。』⇒多くの人がこれまでも指摘しているように、大きな論理の飛躍である。詳しくは下記の方に譲る。

『何より地域に残るいろんな在来種が食べられなくなるのは勿体ない! こんなにおいしくて楽しいもの。一度は食べてみてもらえたらと思うんです。』⇒誰もが誤解する【昔ながらのものは美味しい】論理だが、これも違う。アクの強さなどは家庭から敬遠され続けた結果、今のような味の野菜が改良されて出来上がっているのである。【野菜本来の味】とかいうが、その辺の野草を食べられるだろうか。本来とは何だろうか。ただのバズワードである。ノスタルジーを売りにすることを否定はしないが、【今の野菜はおいしくなくなった】というのでは決してない。【今の野菜は多くの人が求める味になった】のである。

ここまで書いておきながら言うが、私は今から8、9年ほど前に大阪の伝統野菜【天満菜】を存続させる会を立ち上げた人間である。大阪の食文化として、在来種をできる限りは残せるようにしたい。そう考えたからである。大阪市北区の自治会長や区の職員、北新地の料理店などに協力いただき食べ方のPRなどを行った。天満菜は美味しいというより味が濃い(いい意味とは違う)。葉も芯もやわらかいとは言えない。その特性を活かして美味しい料理にできるかどうかは、料理人の腕次第と言える。

この文章にもあるように、『在来種にはいろんな種類があって、こう調理するといいという性質が違います。今回それぞれ野菜のポテンシャルを引き出してもらえたんじゃないかと思います』これは家庭でできるとは思えない。また、すべての料理人でもこれをするかどうかといえば難しい。

料理人の考え方も千差万別で、こういう野菜がいい野菜だという人の意見はばらばらである。魚でも肉でも当然違う。いい料理人はいい野菜(≒本来の味のする野菜)を使うのではない。自分の出したい世界観に、その野菜が合致するかどうかで使うのである。

『料理はどの品も素晴らしかった。バターナッツかぼちゃのクリームを詰めたシュー。幾種類かのトマトと、バジルを使った冷製カッペリーニ。ナスだけでも4種類。調理法がすべて違う。生の梨ナス、蒸かしたえんぴつナス、焼いた仙台長ナスと薩摩白長ナス。在来種ゆえの多彩な味とはこういうこと、が膳の上であますところなく表現されていた。』

⇒在来種って意味わかっていますかね?この農家さんは大分県九重町なんですよね?バターナッツやトマトが在来種?書き方が誤解されるようになっています。バターナッツのようなここ10年で流行した野菜を固定種とか在来種とか言うていいのでしょうか。仙台長ナスを大分県で育てるのは別にいいのですが、それは固定種とか在来種の誤解にならないでしょうかね?

1.で語ったように、在来種とは固定種の中でその地域に根差したもの、根差したとされているものです。他所で『在来種』として育ってきたものを他のエリアで種を撒いて育てたものを『在来種を育てました』というのは表記・説明としては違法に近い。例えばワインはアルゼンチンで獲れたブドウジュースを輸入して日本で醸造して瓶詰めすれば「日本産ワイン」だが、「アルゼンチン産ワイン」とは名乗れない。

先に挙げた天満菜も、要は菜っ葉の種なのでそれをどこで撒いても菜っ葉にはなる。ただ、出来上がったものは【本来の天満菜の味】を決して出してくれない。ちなみにやはり大阪の伝統野菜である天王寺蕪の種をよそで撒くと蕪の部分が全く大きくならず、葉っぱだけが大きくなるそうだ(ちなみにこの種が北陸経由で長野にわたって野沢菜の祖先になったという説もある。伝統野菜のアブラナ科関係は本当に難しい。私も以前天王寺蕪の種貰って育てて、全く蕪の部分が大きくならなかった。)

『自家採種したタネは年々その土地に適応していくので無肥料無農薬で育てるには向いていると思っています。気温や天候、災害や病気の影響を受けにくい。』

⇒まあこれは言えることではあるが、ではF1種はそうでないかというと違う。その年の気候に合わせてどのような品種を選ぶかは農家次第である。今年は雨が多そうだから、日当たりが悪くても育ちやすいものを、などの読みと計算が農家の頭の中にある。そういうところも含めて野菜を世話してきたり、品種を掛け合わせて対応してきた。その知恵の結晶が今のF1種に繋がっているのだ。在来種や固定種と対比させてF 1を否定することは、人類の知恵を否定することに近い。

『栽培の面白さと自然との調和感。人間が過保護に世話をせずとも、土地の力で力強く育つ野菜は生命力にあふれている。』

⇒先の野口さんの記事を見てもらえればわかるように、そもそも人間がとてつもない手間をかけて育ててきて試してきて選抜してきて今の種がある。土の力で力強く育つ野菜は無い。世話をするから美味しくもなり、育ち、種を付けられるのである。野草とは違う。F1に生命力が無いというのならそれも証明してほしい。できるはずなどないのだから。

ちなみに私が今かかわっているサツマイモの会社では、古くから親しまれていたサツマイモ品種【紅あずま】が、形質が年々劣化して出荷できる数量が少なくなっている。土壌の問題なのか気候の問題なのかまだ分かっていない。栽培の面白さと自然の調和感とかいうが、自然は牙をむくほうが多い。

4.本来消費者が求めているものは何か

『タネのこともそうですが、いま、これほど不安定な世の中で、自分で食べものくらいつくれないと危ういなって危機感を持っている人もいると思うんです。』『自分で食べものをつくれる力って、読み書きと同じくらい大事だと思うんです』

⇒言いたいことは分かるが、私はそれは無理だと思う。生活に関してどれだけ多くの情報があふれているか。自分で野菜を育てられるくらいの知識、というが、先のメンデルの法則だけではなく化学科学生物学地学全部履修する人はいただろうか。そうではなく、食に関するリテラシーを高めてほしいというのが私の願いであるし、多くの農家の願いでもあると思う。何を食べたら健康になるかとか何は安全ではないとかを、ネットのデマに惑わされない食のリテラシーを高めてほしい(これですら相当ハードルが高いと思っている)

食の安全に関するデマ記事や種苗法に関するいろいろな誤解の記事を見てきたが、食のリテラシーを高めるのを阻害するのはまさにこういう「ノスタルジー的な」記事である。多くの消費者の求めるものは【美味しいものをできるだけ安い値段で、自分が欲しい時に買いたい&料理は面倒くさくないほうがいい】である。もちろんこれは徐々に変わっていってほしいと思うし、そのための活動もしているつもりである。しかし、だからといって【今あなたが食べているものは危険で、大企業ばかりが儲かることになって、今後小さな日本古来の農業はそのために途絶えてしまう】と訴えるのはデマであり、他人の不安を煽っている面では悪徳商法の片棒を担いでいるようなものだ。

『食の源であるタネの多くを海外産に頼っている怖さ。見えないところで育種のプロセスがどんどん合理化され、命の一線を越えてしまう可能性。農は資本主義の経済合理性とは相容れないものだといま、多くの識者が主張し始めている。水やエネルギー同様、人の命に関わる食や農には最低限必要なインフラとして守るべきラインがあるのではないか。』

⇒前半の『命の一線を』という論理の飛躍を突っ込むのも疲れたが、育種のプロセスが合理化することによって誰がメリットがあるかというと農家であり、安定してそんなに高くなく野菜が買える消費者である。

農の本来の機能は人の飢えを満たすためである。その人がどんどん人口が増えている今、合理化と経済合理性をもってしないと多くの人がこれからも飢えたままなのである。

固定種や在来種を守る必要があるのは、その遺伝子特性が将来の世界の気候変動において役立つかもしれないということと、世界中の飢餓を救うヒントを探しているのである。詳しくはゴルゴ13の101巻掲載の【種子探索人】を読んでほしい。

もちろんそれは発見者に莫大な利益をもたらすが、そういうものが発見されたとて高い値段で消費者に売りつけようとするのはまず無理な話である。なぜなら飢餓に苦しんでいる人はお金を払えないし、そういう企業の態度が世界全体から非難されるようになっているくらいまで地球全体の民度も上がっている。コロナワクチンがもし今1本1万円払えないと打たせてくれないと、世界中で奪い合いになっているわけでもないのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?