7×7=49

49という数字は1か7でしか割れない数字である。

よく耳にするのが49日の法要。亡くなった人は初七日を迎えてから7日ごとに、生前に犯した罪を閻魔様によって裁かれ、四十九日をもって来世の行き先が決定される。そして、49日間、遺族が喪に服す期間でもある。

仏教には七曜という感覚は無いのに、死んでからだけ7日間区切りというのが不思議だ。ま、死者においては7日間ごとに裁かれるわけだから、日曜日とは程遠い1週間ではある。

さて、

その話とは全く関係ないのですが…、

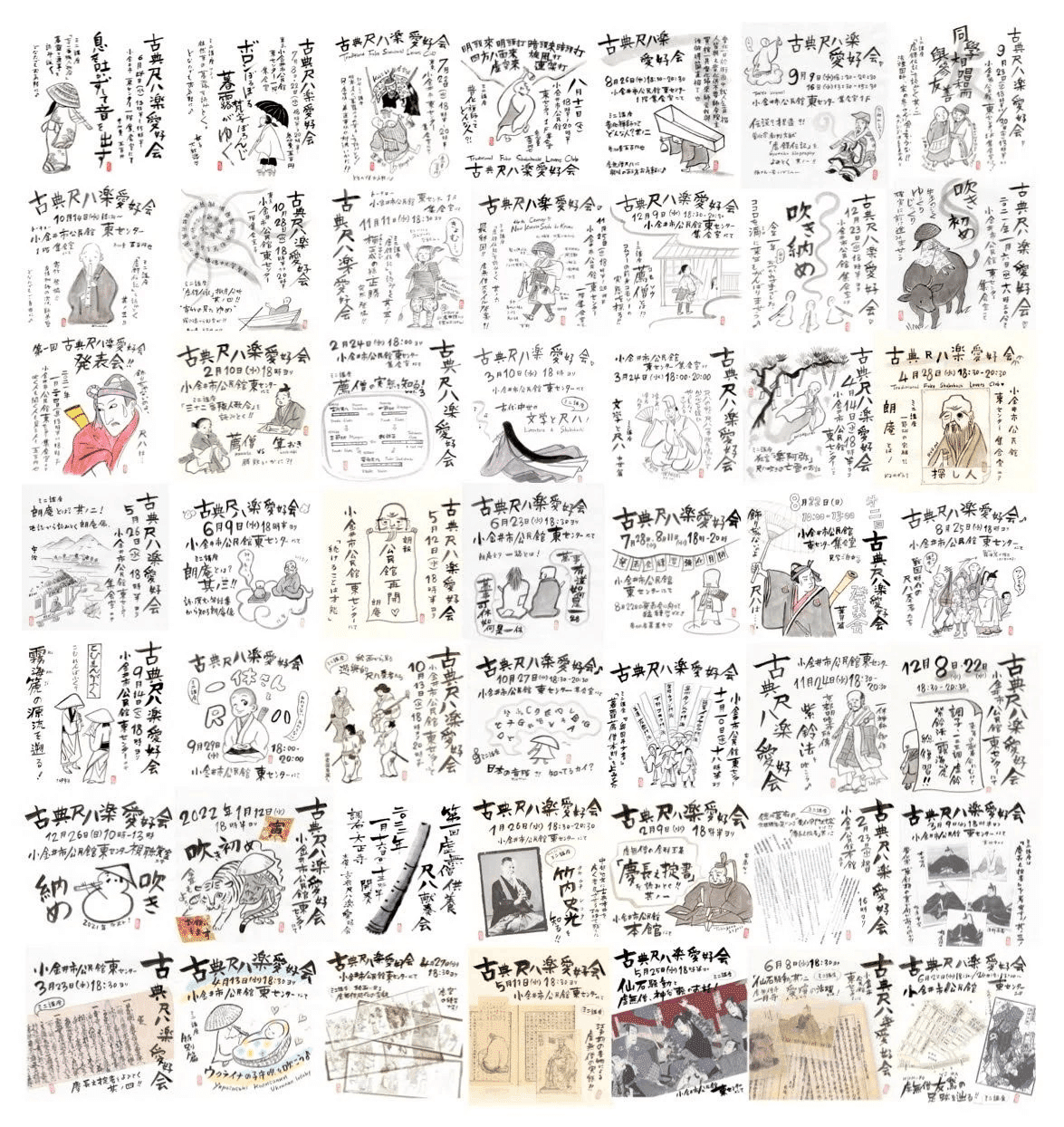

2020年の夏から手描きで書き始めた、愛好会の宣伝用チラシが49枚となった。

ちょうど縦横正方形になるので並べてみた。

後半になるほどイラストではなくなっている。イラストにするのが面倒になったのではないのだけれど、江戸時代になるにつれ、実際に史料や絵などが存在するようになってきたのだ。

2020年といえば、緊急事態だの公民館閉鎖などで、前年の2019年に始めた古典尺八楽愛好会は半年で中断され、早くも継続の危機に陥る。

マスク着用義務。それに加え尺八は絶対息を吐かないと音が出ない。一体どうすればいいのだ、まさにコロナ禍では無用の長物ではないか!

一体どうなることやらで、最初のチラシには、

「息吐かずして音を出す」

などと、自虐タイトルにしたりした。

このチラシが縁で、名古屋の虚無僧こと牧原一路氏が何とわざわざ訪れてくれた。一路氏はInstagramで見つけてくれたのだ。

この時期は、息を吐く楽器奏者はホントに悲しい思いをしたはずだ。

一路氏は、実際尺八は底の穴に紙を貼ってそれほど息は出ていないこと実演してくださった。

何はともあれ、チラシが懐かしいので少し見てみようと思う。

まずは、

古代尺八が登場する『源氏物語』

篳篥や太鼓などと一緒に演奏されていた場面が、「末摘花」に描写されています。

紫式部も吹いたかも?

そして、こちらも中世の文学と尺八シリーズ。

尺八吹きの幽霊が登場。

私も名前を、楽 阿弥子 にしようかと密かに思っている。

そして、

普化禅師の探求はじまる!

虚無僧の始まり始まり〜。

実際、普化禅師は尺八吹いてないですが…。

普化禅師は、自分の入る棺桶を持って街を歩き、ついには城外でその棺桶に入り、通りすがりの者に釘で打ちつけてもらう。街の人々か駆けつけてその、棺桶を開けて見てみたら、なんと普化禅師は消えて無くなり、空中で鈴の音がリンリンリンと鳴りながら去っていったそうな。

お次は、

和朝の普化禅師?!一節切の宗祖?朗庵とは!

一休さんと仲が良かったという噂の朗庵を探求。

公民館、一時閉鎖にもめげず!笑

そして、その朗庵と仲が良かった…

一休さんと尺八!

尺八や普化禅師のことが、彼の詩集にはいくつか書かれている。

普化宗成立期の頃。

虚無僧が集団として全国各地に門派をつくりだした。

お次は、

絵画から見る遊興尺八奏者

中世の頃から尺八が色んな人々に演奏されるようになった。それが屏風絵などの遊楽図に描かれている。

そして、

『慶長之掟書』を読み解く!

虚無僧が虚無僧であり得た秘密の掟書を深堀りです。

…と、

おかげさまでミニ講座も50回をむかえ、それもこれも参加者の皆さんのおかげです。

感謝!🙏

さて、

愛好会が月2回から月4回となり、講座を開くと2回参加となる方も出てくることになり、今後は、簡単な説明と用紙配布とすることに致しました。

Tumblrに埋没している以前の講座内容も、ぼちぼちnoteに書き写していきたいと思っています。

今後は虚無僧寺研究に入ります。

探訪もしたい!

まずは一月寺です。

ゆっくり参りますので、

今後とも宜しくお願いします😊🙏

古典本曲普及の為に、日々尺八史探究と地道な虚無僧活動をしております。サポートしていただけたら嬉しいです🙇