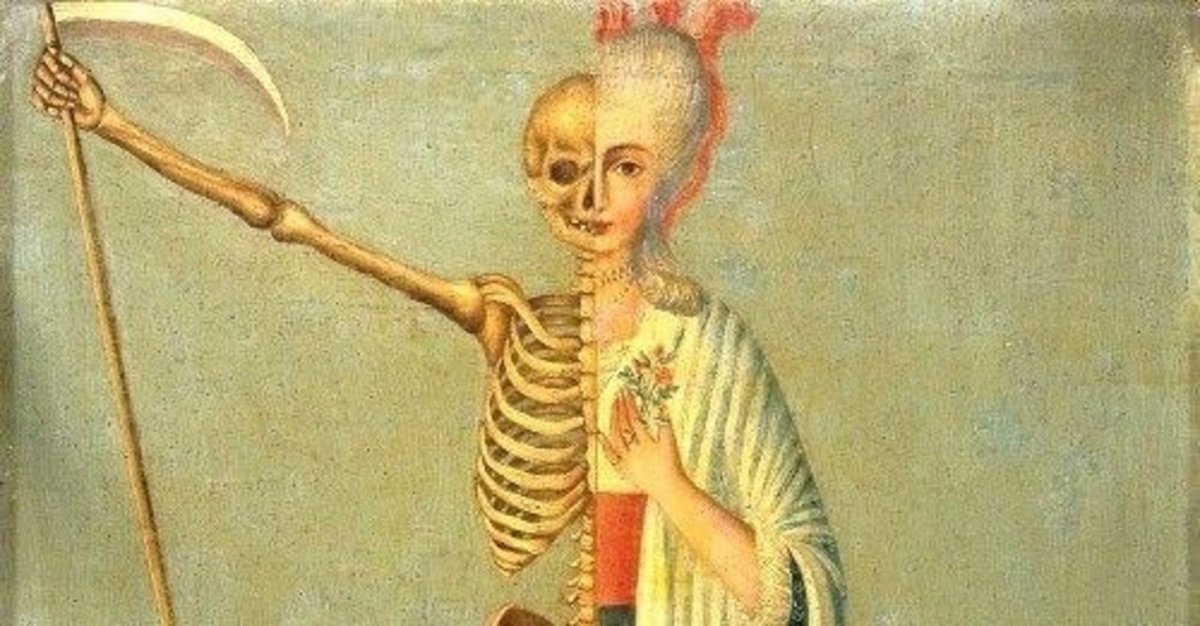

memento mori :生きるという事

もう2週間ほどで上半期が終わりますね。

この半年間は「生きるという事」について考える機会が多かったように感じます。いろいろありました。

最近は自分の心の中にも哲学的な考えが芽生えてきたように思います。

メメント・モリ〜死を忘るなかれ〜

タイトルにしましたけど、ラテン語の「memento mori」を調べることになりました。

(というのもクリストファー・ノーラン監督作品『MEMENTO』を再観賞したからですが・・・)

以下wikiより引用

古代ローマでは、将軍の後ろに立つ使用人が「将軍は今日絶頂にあるが、明日はそうであるかわからない」ということを思い起こさせる役目を担当していた。そこで、使用人は「メメント・モリ」と言うことによって、それを思い起こさせていた。

当時、「メメント・モリ」の趣旨は carpe diem(今を楽しめ)ということで、「食べ、飲め、そして陽気になろう。我々は明日死ぬから」というアドバイスであった。ホラティウスの詩には「Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus.」(今は飲むときだ、今は気ままに踊るときだ)とある。

この言葉は、その後のキリスト教世界で違った意味を持つようになった。天国、地獄、魂の救済が重要視されることにより、死が意識の前面に出てきたためである。キリスト教徒にとっては、死への思いは現世での楽しみ・贅沢・手柄が空虚でむなしいものであることを強調するものであり、来世に思いをはせる誘引となった。

「メメントモリ」という言葉にも2つの意味が存在しており

「死は平等に訪れる」から「現世を楽しむ」のか「来世に期待する」のか。全く異なる正反対の捉え方ができるらしい。

けれどもどちらをとっても「生きる」ことへの啓蒙に違いは無いはずです。

自分の運命を受け入れる事ができるかどうか。

来世のために今を善く生きる事ができるかどうか。

凡人であるという事

「自分はまだ今やりたい事が多々ある」「ポテンシャルを秘めている」

と生きている現在と可能性を考える自分と

「来世や次世代に何を残せるのか」「今の自分を評価するなら幾らか」

と今までの過去と能力を考える自分がちょうど交差するタイミングなんでしょうか。

結局自分を客観的に評価できる(=凡人であるという自認)人間が

「今やるべき・できる事」と「未来に残せる事」の接続に成功して

現在→未来への切り替えをこなせるんでしょうかね。

まさにメメントモリ、

古代ローマ時代の考え方に通ずるのではないでしょうか。

けれども自分の客観的評価ほど難易度の高いものは無いですよね。

いつまでもその狭間で苦しむ事が「生きる」という事なのかもしれません。

>いえもん

下書きロストは萎えますね・・・めげずに一筆認めるいえもん素晴らしいです。上々な日々が一番いい事!!!ハッピーだね!!

>サイトウ

心のウィダーかポカリも見つけられるといいね!!

私はそんな時「人にぶっちゃけてしまう」というのをよくやります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?