蘇東坡「赤壁の賦」を読む~中国古典文学の金字塔

「三国志」の物語は、正史『三国志』に始まり、盛り場の講釈で語られ、文人の詩に詠まれ、やがて舞台で演じられ、小説にも描かれてきました。

そうした数々の作品の中で、ひときわ燦然と輝くのが、北宋の詩人蘇軾(そしょく)が詠じた「赤壁の賦」です。中国古典文学史上の金字塔と呼ぶにふさわしい珠玉の名篇です。

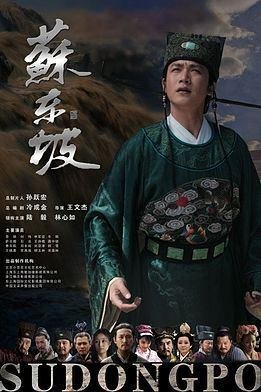

蘇軾(1036~1101)、字は子瞻(しせん)、号は東坡居士(とうばこじ)。宋代随一の詩人とされています。

昔、中国の詩人は、ほとんどの場合、職業としては役人でした。蘇軾も、科挙に及第して中央の役人となりました。

政界では旧法党に属し、王安石の新法に反対したため中央を逐われ、杭州(浙江省)、密州(山東省)、徐州(江蘇省)など、地方の知事を歴任しました。後半生は、南の果ての恵州(広東省)や海南島に流謫の身となっています。

巨視的、楽観的な人生哲学の持ち主で、逆境に身を置きながらも、悠々と達観した人生を送りました。

蘇軾の詩は、宋代の文人らしく理知的でありながら、豪壮で軽妙な、独特の風格を持っています。宋代に盛行した詞(ツー)のジャンルでも、豪放派の第一人者とされています。

蘇軾は、多芸多才な文人でした。学者であり、詩人であり、文章家であり、詞の詠み手であり、さらに書画にも優れていました。

さて、「赤壁の賦」は、黄州(湖北省)に居を構えていた時期の作です。当時、蘇軾は、政争で罪を得て、黄州に流謫の身となっていました。

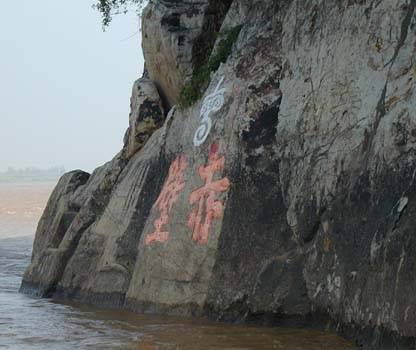

蘇軾が訪れた赤壁は、黄州城外の「赤鼻磯」と呼ばれる場所であって、実際の古戦場(湖北省蒲圻市、現在は赤壁市と改称)とは異なります。

「賦」とは、特定の事物をさまざまな角度から羅列的に描写する文学作品です。漢代の宮廷で特に盛行し、司馬相如、揚雄らの大家がいます。

元来は、華麗な文辞を羅列したペダンチックで貴族趣味的な文学でした。

ところが、宋代に至ると、古文復興の文学主張の影響で、字句や形式に拘泥することなく、自由に情を述べ、哲理を説く散文的な賦が作られるようになりました。これを「文賦」と呼びます。蘇軾の「赤壁の賦」は、その代表的な作品です。

少々長くなりますが、数段に分けて、全文を読みたいと思います。

記事の末尾【付録1】に、原文を載せていますので、ご参照ください。

赤壁賦 赤壁(せきへき)の賦(ふ)

宋・蘇軾

壬戌(じんじゅつ)の秋(あき)、七月(しちがつ)既望(きぼう)、蘇子(そし)客(かく)と舟(ふね)を泛(うか)べて、赤壁(せきへき)の下(もと)に遊(あそ)ぶ。清風(せいふう)徐(おもむ)ろに来(きた)り、水波(すいは)興(おこ)らず。酒(さけ)を挙(あ)げて客(かく)に属(しょく)し、明月(めいげつ)の詩(し)を誦(しょう)し、窈窕(ようちょう)の章(しょう)を歌(うた)う。

――壬戌の年、陰暦の七月十六日、わたしは、訪れてきた友人と共に舟を浮かべ、赤壁のもとに遊んだ。清々しい涼風がそよそよと吹き、川面は波が立たずに穏やかだ。わたしは、酒をとって友人に勧め、明月の歌を口ずさみ、「窈窕」の一節を歌った。

「壬戌」は、みずのえいぬの年。元豊五年(1082)です。「既望」は、「望」(陰暦の十五日)の翌日。この日、蘇軾は月明かりに乗じて友人たちと共に舟遊びをしました。「赤壁」は、前述の通り、黄州の赤鼻磯であり、実際の古戦場ではありません。

「明月之詩」は、『詩経』陳風の「月出」という詩を指します。

「窈窕之章」は、「月出」の第一章に、「月(つき)出(い)でて皎(こう)たり、佼人(こうじん)僚(りょう)たり。舒(おもむ)ろに窈糾(ようきゅう)たり、労心(ろうしん)悄(しょう)たり」(月が出て光鮮やかに、美しき人はうるわしい。しずしずとしなやかに、かなわぬ思いに憂うるばかり)とあるのを指します。

少焉(しばらく)にして、月(つき)は東山(とうざん)の上(うえ)に出(い)で、斗牛(とぎゅう)の間(かん)に徘徊(はいかい)す。白露(はくろ)江(こう)に横(よこ)たわり、水光(すいこう)天(てん)に接(せっ)す。一葦(いちい)の如(ゆ)く所(ところ)を縦(ほしいまま)にして、万頃(ばんけい)の茫然(ぼうぜん)たるを凌(しの)ぐ。浩浩乎(こうこうこ)として虚(きょ)に馮(よ)り風(かぜ)を御(ぎょ)し、其(そ)の止(とど)まる所(ところ)を知(し)らざるが如(ごと)く、飄飄乎(ひょうひょうこ)として世(よ)を遺(わす)れて独(ひと)り立(た)ち、羽化(うか)して登仙(とうせん)するが如(ごと)し。

――しばらくすると、月が東の山上に顔を出し、斗牛の星座のあたりをさまよっている。白いもやが川面に横たわり、月光に照らされた水面が天空と接している。ひとひらの葦の葉のような小舟は、漂うままにまかせて進み、果てしなく広がる長江の水面を分けて渡っていく。ゆったり広闊として、大空に身をまかせて風に乗り、どこまでも飛んでいくかのようであり、ふわふわ飄然として、俗世を忘れて独り自由の境地に身を置き、仙人となって天に昇るかのような心地だ。

「斗牛」は、二十八宿(黄道沿いに定めた二十八の星座)の斗宿と牛宿のこと。二十八宿を地上の各地に当てはめる、いわゆる「分野説」によれば、斗宿・牛宿は、春秋時代の呉・越の地に当たります。

つまり、「斗牛」は三国時代では呉が領有していた地を示すもので、作者はそれを意識してこの語を用いたのであろうとされています。

「羽化登仙」は、道教の信仰において、仙人となって虚空を飛翔し、天上の仙界に昇ることをいいます。

是(ここ)に於(おい)て酒(さけ)を飲(の)み楽(たの)しむこと甚(はなは)だしく、舷(ふなばた)を扣(たた)きて之(これ)を歌(うた)う。歌(うた)に曰(いわ)く、「桂(かつら)の棹(さお)に蘭(らん)の槳(かい)、空明(くうめい)に撃(う)ちて流光(りゅうこう)を泝(さかのぼ)る。渺渺(びょうびょう)たり予(わ)が懐(おも)い、美人(びじん)を天(てん)の一方(いっぽう)に望(のぞ)む」と。客(かく)に洞簫(どうしょう)を吹(ふ)く者(もの)有(あ)り、歌(うた)に倚(よ)りて之(これ)に和(わ)す。其(そ)の声(こえ)嗚嗚然(おおぜん)として、怨(うら)むが如(ごと)く慕(した)うが如(ごと)く、泣(な)くが如(ごと)く訴(うった)うるが如(ごと)し。余音(よいん)嫋嫋(じょうじょう)として、絶(た)えざること縷(いと)の如(ごと)し。幽壑(ゆうがく)の潜蛟(せんこう)を舞(ま)わしめ、孤舟(こしゅう)の嫠婦(りふ)を泣(な)かしむ。

――そこで、酒を飲んですっかりいい気持ちになり、船ばたを叩いて調子をとって歌った。その歌にいう、「木犀のさおに木蘭のかい、澄みわたる川面を漕ぎ分けて、流れにきらめく月の光をさかのぼる。遥かに広がるわが思い、美き人を天の彼方に眺めやりつつ」と。友人の中に縦笛を吹く者がいて、歌に合わせて伴奏した。その音色はむせぶように低く、恨むがごとく慕うがごとく、泣くがごとく訴えるがごとき響きであった。余韻が細く長く、糸すじのように途切れることなく、いつまでも尾を引いている。それは奥深い谷底に潜む蛟を踊らせ、小舟の寡婦を泣かすかと思わせるほどであった。

興に乗じて歌った歌の原文は、「桂棹兮蘭槳、撃空明兮泝流光。渺渺兮予懐、望美人兮天一方」とあります。これは、『楚辞』の形式で歌ったものです。「美人」は、月を指します。

「洞簫」は、管楽器で、尺八に似た縦笛。「蛟」は、みずち。想像上の動物で、龍の一種です。

蘇子(そし)愀然(しゅうぜん)として、襟(えり)を正(ただ)して危坐(きざ)し、客(かく)に問(と)うて曰(いわ)く、「何為(なんす)れぞ其(そ)れ然(しか)るや」と。 客(かく)曰(いわ)く、「『月(つき)明(あき)らかに星(ほし)稀(まれ)にして、烏鵲(うじゃく)南(みなみ)に飛(と)ぶ』とは、此(こ)れ曹孟徳(そうもうとく)の詩(し)に非(あら)ずや。西(にし)のかた夏口(かこう)を望(のぞ)み、東(ひがし)のかた武昌(ぶしょう)を望(のぞ)めば、山川(さんせん)相(あい)繆(まと)い、鬱乎(うつこ)として蒼蒼(そうそう)たり。此(こ)れ孟徳(もうとく)の周郎(しゅうろう)に困(くる)しめられし者(ところ)に非(あら)ずや。其(そ)の荊州(けいしゅう)を破(やぶ)り、江陵(こうりょう)に下(くだ)り、流(なが)れに順(したが)いて東(ひがし)するに方(あた)りてや、舳艫(じくろ)千里(せんり)、旌旗(せいき)空(そら)を蔽(おお)う。酒(さけ)を釃(そそ)ぎて江(こう)に臨(のぞ)み、槊(ほこ)を横(よこ)たえて詩(し)を賦(ふ)す。固(まこと)に一世(いっせい)の雄(ゆう)なるも、而(しか)るに今(いま)安(いず)くに在(あ)りや。況(いわ)んや吾(われ)と子(し)と、江渚(こうしょ)の上(ほとり)に漁樵(ぎょしょう)し、魚鰕(ぎょか)を侶(とも)とし麋鹿(びろく)を友(とも)とし、一葉(いちよう)の扁舟(へんしゅう)に駕(が)し、匏尊(ほうそん)を挙(あ)げて以(もっ)て相(あい)属(しょく)し、蜉蝣(ふゆう)を天地(てんち)に寄(よ)す、渺(びょう)たる滄海(そうかい)の一粟(いちぞく)なるをや。吾(わ)が生(せい)の須臾(しゅゆ)なるを哀(かな)しみ、長江(ちょうこう)の無窮(むきゅう)なるを羨(うらや)む。飛仙(ひせん)を挟(さしはさ)みて以(もっ)て遨遊(ごうゆう)し、明月(めいげつ)を抱(いだ)きて長(とこ)しえに終(お)えんこと、驟(にわ)かには得(う)べからざるを知(し)り、遺響(いきょう)を悲風(ひふう)に託(たく)せり」と。

――わたしは表情をひきしめ、襟を正してきちんと座り、友人に尋ねた。「どうしてそのような悲しげで心を打つ調べになるのだろうか」と。友人は答えて言った。「『月明らかに星稀にして、烏鵲南に飛ぶ』というのは、曹操の詩ではなかろうか。西のかた夏口を望み、東のかた武昌を望むこのあたりは、山川が入りくみ、草木が青々と茂っている。ここは、その昔曹操が周瑜に苦しめられた場所ではなかろうか。曹操が荊州を打ち破り、江陵に下り、流れに沿って東へ向かった時、その大船団は千里にも連なり、大小の軍旗が天を覆わんばかりであった。曹操は酒をそそいで長江の水神を祭り、陣中で槊を横たえて詩を作って歌った。まことに一代の英雄であったが、その人は今やいったいどこにいるのか。ましてや、わたしと君は、岸辺で漁をしたり、柴を刈ったり、魚やエビを仲間とし、鹿たちを友としているような身、一艘の小舟に乗り、ひさごの酒壺を挙げて酒を酌み交わし、かげろうのようにはかない命を天地の間に寄せている。あたかも大海原に落ちた一粒のアワのようにちっぽけな存在ではないか。わが生命の短きことが悲しく、尽きることない長江の流れが羨ましい。空飛ぶ仙人を伴って遊び、明月を抱いて永遠の命を得たいものだが、そのようなことがたやすくできようはずもないから、せめてこの笛の余韻を悲しい秋風に託そうとしてみたまでだ」と。

友人が引用した「月明星稀、烏鵲南飛」の二句は、曹操の「短歌行」の中に見える詩句です。

華北を制圧した曹操は、荊州の劉表を討つため南下しますが、その直前に劉表が病死すると、息子の劉琮は、戦わずして降伏してしまいます。

荊州に身を寄せていた劉備が南へ逃れると、曹操はこれを追撃して江陵を占拠し、水軍を編成して長江を東に下り、赤壁で周瑜の軍と対峙することになります。

『三国志演義』では、会戦を間近にして、曹操は船上で酒宴を催し、諸将に拍子を取らせながら、意気揚々と「短歌行」を歌ったとあります。

「一世の雄」と謳われたその曹操でさえ、時の流れに洗い流され、今やもうこの世にいない。ましてや名もない我々の存在は「滄海の一粟」の如く、なんとはかないことか、と人生無常をしみじみと語ります。

蘇子(そし)曰(いわ)く、「客(かく)も亦(また)夫(か)の水(みず)と月(つき)とを知(し)れるか。逝(ゆ)く者(もの)は斯(か)くの如(ごと)くにして、而(しか)も未(いま)だ嘗(かつ)て往(ゆ)かざるなり。盈虚(えいきょ)する者(もの)は彼(か)の如(ごと)くにして、而(しか)も卒(つい)に消長(しょうちょう)する莫(な)きなり。蓋(けだ)し将(は)た其(そ)の変(へん)ずる者(もの)よりして之(これ)を観(み)れば、則(すなわ)ち天地(てんち)も曽(かつ)て以(もっ)て一瞬(いっしゅん)なること能(あた)わず。其(そ)の変(へん)ぜざる者(もの)よりして之(これ)を観(み)れば、則(すなわ)ち物(もの)と我(われ)と皆(みな)尽(つ)くる無(な)きなり。而(しか)るに又(また)何(なに)をか羨(うらや)まんや。且(か)つ夫(そ)れ天地(てんち)の間(かん)、物(もの)各々(おのおの)主(しゅ)有(あ)り。苟(いやし)くも吾(われ)の有(ゆう)する所(ところ)に非(あら)ざれば、一毫(いちごう)と雖(いえど)も取(と)ること莫(な)し。惟(た)だ江上(こうじょう)の清風(せいふう)と、山間(さんかん)の明月(めいげつ)とは、耳(みみ)之(これ)を得(え)て声(こえ)を為(な)し、目(め)之(これ)に遇(あ)いて色(いろ)を成(な)す。之(これ)を取(と)るも禁(きん)ずる無(な)く、之(これ)を用(もち)うるも竭(つ)きず。是(こ)れ造物者(ぞうぶつしゃ)の無尽蔵(むじんぞう)なりて、而(しか)して吾(われ)と子(し)の共(とも)に食(あじわ)う所(ところ)なり」と。

――わたしは言った。「君もまた、かの水と月のことを知っているだろう。『過ぎ行くものは、この川の水のように絶えず流れ去る』。しかし、水は行ったまま無くなるものではない。月はあのように満ちたり欠けたりするが、結局、月そのものが小さくなったり大きくなったりするわけではない。思うに、万物は変化するという観点に立てば、天地は一瞬たりとも同じ姿のままでいることはできない。一方、不変であるという観点に立てば、天地の万物も我々人間もみな尽きることはないのだ。それなのに、何を羨むことがあろうか。それに、そもそも天地の間にあるものには、すべてそれぞれに持ち主がいる。かりにも自分のものでなければ、わずかでも奪い取ってはならない。しかし、ただ長江を渡るそよ風と、山あいの明月だけは、耳がとらえれば音色となり、目がとらえれば景色となる。こればかりは、いくら取っても禁じられることなく、いくら使っても無くなることがない。これぞ創造主の尽きることのない宝蔵であり、それを今こうしてわたしと君とで享受しているのだ」と。

友人に答えて蘇軾が説いた水と月の道理には、それぞれ基づく古典があります。

水の方は、『論語』の「子罕」篇に、「子、川の上に在りて曰く、『逝く者は斯くの如きか、昼夜を舎かず』と」(孔子が川のほとりで言った、「過ぎ行くものは、みなこの川の流れのようなものだろうか。昼も夜も止むことがない」)とあるのを踏まえています。

一方、月の方は、『易経』の「豊」の卦に、「日は中すれば則ち昃く。月は盈つれば則ち食く。天地の盈虚は、時と与に消息す」(太陽は中天に輝けば、やがては傾く。月は満月になれば、やがては欠ける。天地の満ち欠けは、時の流れに従って消衰したり増長したりする)とあるのに拠ります。

また、『荘子』の「知北遊」篇には、「彼の盈虚を為すは盈虚するに非ず」(物が満ちたり欠けたりするのは、真に満ち欠けしているわけではない)とあり、現象面における変化は相対的なものであって、その物自体の本質的な変化ではない、という形而上学的な「万物斉同」の議論が展開されています。

「無尽蔵」は、元来は仏教用語で、仏徳が広大無辺であることをいい、転じて、いくら取り出しても尽きることのない蓄えのことをいいます。清風と明月は無尽蔵であり、万人が自由に存分に楽しめばよい、という発想です。

こうした発想は古くからあり、例えば、李白の「襄陽歌」に、「清風朗月、一銭の買うを用いず」(清らかな風と明るい月は、一銭も出さずに楽しめる)とあります。

客(かく)喜(よろこ)びて笑(わら)い、盞(さかずき)を洗(あら)いて更(さら)に酌(く)む。肴核(こうかく)既(すで)に尽(つ)きて、杯盤(はいばん)狼藉(ろうぜき)たり。相(あい)与(とも)に舟中(しゅうちゅう)に枕藉(ちんしゃ)して、東方(とうほう)の既(すで)に白(しら)むを知(し)らず。

――友人はこれを聞いて喜んで笑い、杯を川の水で洗って、改めて飲み直した。酒のさかなはもうなくなってしまい、杯や皿があたりに散らかり放題になっている。わたしたちは舟の中で、互いに相手を枕にして寄りかかり合って寝てしまった。東の空がすでに白んでいるのも気付かなかった。

「赤壁の賦」は、単なる懐古の文章ではなく、そこから哲理的な議論を展開しています。蘇軾独特の超越的世界観、楽観的人生哲学を披露した思索性に富む名文です。

「吾が生の須臾なるを哀しみ、長江の無窮なるを羨む」という友人の言葉は、この世に生きる人間誰もが抱く思いでしょう。こうした人生無常に対するセンチメンタリズムは、中国文学の中にしばしば見られるごく一般的な人生観ですが、蘇軾はそれを一蹴して笑い飛ばします。風月無尽、我々は無尽蔵の自然美を享受している、何を羨むことがあろうか、と。

こうした大らかさ、懐の広さこそ、蘇軾が、古来人々に愛され続けている所以なのでしょう。

蘇軾は、我が国では、李白や杜甫らに比べて知名度は低く、中高の漢文で学ぶこともほとんどありませんが、中華文化圏では、偉大な文人、芸術家、政治家として、絶大な人気を誇っています。(【付録2】参照)

「赤壁の賦」は、哲人蘇軾の真骨頂を発揮した傑作中の傑作と言えます。

後世に残る膨大な数の詩文の中でも、中国古典文学史に燦然と輝く金字塔と称すべき天下の名文です。

【付録1】

「赤壁賦」原文

壬戌之秋、七月既望、蘇子與客泛舟、遊於赤壁之下。清風徐來、水波不興。擧酒屬客、誦明月之詩、歌窈窕之章。

少焉、月出於東山之上、徘徊於斗牛之閒。白露橫江、水光接天。縱一葦之所如、凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虚御風、而不知其所止、飄飄乎如遺世獨立、羽化而登仙。

於是飲酒樂甚、扣舷而歌之。歌曰、桂棹兮蘭槳、撃空明兮泝流光。渺渺兮予懷、望美人兮天一方。客有吹洞簫者、倚歌而和之。其聲嗚嗚然、如怨如慕、如泣如訴。餘音嫋嫋、不絶如縷。舞幽壑之潛蛟、泣孤舟之嫠婦。

蘇子愀然、正襟危坐、而問客曰、何爲其然也。 客曰、月明星稀、烏鵲南飛、此非曹孟德之詩乎。西望夏口、東望武昌、山川相繆、鬱乎蒼蒼。此非孟德之困於周郎者乎。方其破荊州、下江陵、順流而東也、舳艫千里、旌旗蔽空。釃酒臨江、橫槊賦詩。固一世之雄也、而今安在哉。況吾與子、漁樵於江渚之上、侶魚蝦而友麋鹿、駕一葉之扁舟、擧匏尊以相屬、寄蜉蝣於天地、渺滄海之一粟。哀吾生之須臾、羨長江之無窮。挾飛仙以遨遊、抱明月而長終、知不可乎驟得、託遺響於悲風。

蘇子曰、客亦知夫水與月乎。逝者如斯、而未嘗往也。盈虚者如彼、而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之、則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之、則物與我皆無盡也。而又何羨乎。且夫天地之閒、物各有主。苟非吾之所有、雖一毫而莫取。惟江上之清風、與山閒之明月、耳得之而爲聲、目遇之而成色。取之無禁、用之不竭。是造物者之無盡藏也、而吾與子之所共食。

客喜而笑、洗盞更酌。肴核既盡、杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中、不知東方之既白。

【付録2】

「赤壁賦」中国語朗読

【付録3】

蘇軾と大衆文化

関連記事

「赤壁の賦」と同時期の作に「念奴嬌 赤壁懷古」という詞があります。

以下の記事で紹介しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?