【岩手県久慈市】震災を乗り越えた水族科学館「もぐらんぴあ」

岩手県の北部沿岸には久慈市(くじし)という街がある。

2013年にNHKで放映されていた連続テレビ小説「あまちゃん」の舞台のモデルになった街、といえば分かる方も多いのではないだろうか。

この街には山を掘削して作られた国家石油備蓄基地が存在する。

そしてその技術を生かし、そして紹介のために作られた施設が「久慈地下水族科学館もぐらんぴあ」だ。

石油備蓄基地の建造の際に掘られた作業坑を活用して作られており、中は石油備蓄基地の紹介施設と水族館が一体になっている。

メインの水族館部分が地下 (というかトンネルの中) にあるということもあり、一見すると然程大きな施設には見えない。

1994年の開業以来、周辺地域の人々から愛されてきたこの施設だが2011年の東日本大震災の際、この施設も津波の被害により全壊した。

その後は久慈市中心街の借り上げた「もぐらんぴあ まちなか水族館」を経て、2016年に元あった場所に復活を遂げた。

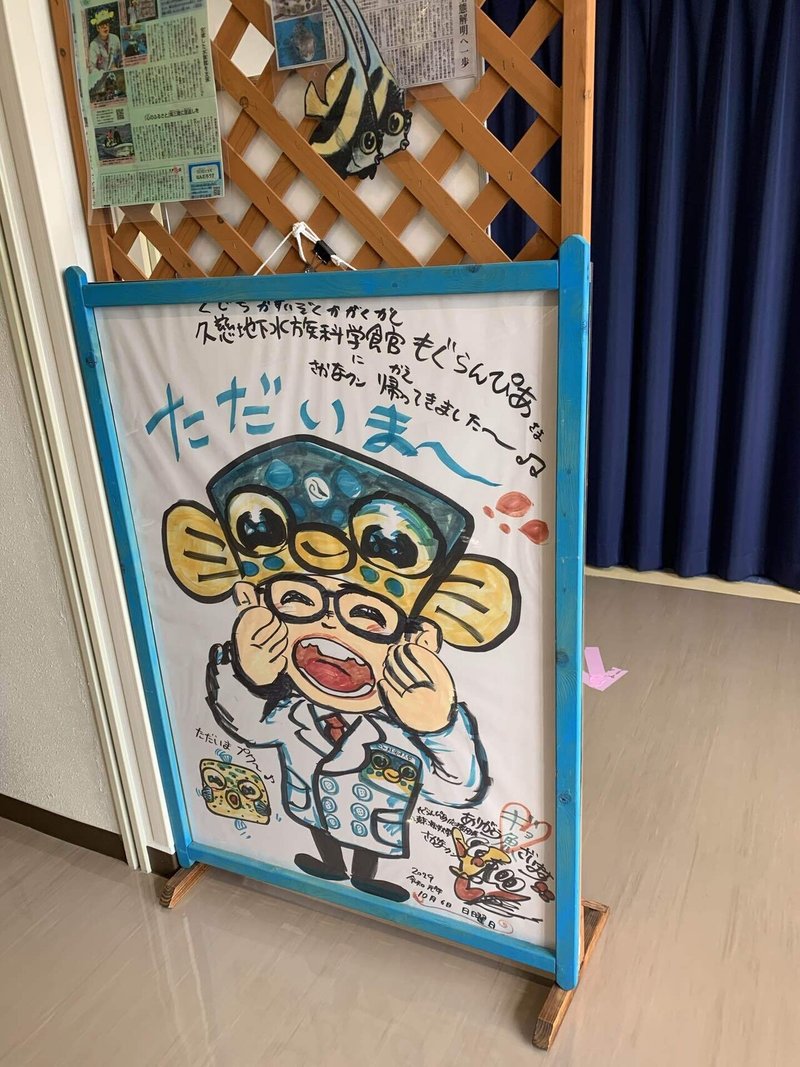

この復興の際に以前から毎年トークショーを行っていた縁で自らトラックを運転して飼育していた魚を寄付するなど、応援団長として精力的に活動していたのがタレントやイラストレーターとしても活躍している東京海洋大学客員教授さかなクンだ。

館内には彼にまつわる展示コーナーもある。

の他にも、さかなクンの顔はめパネルもある。

今回は観られなかったが、土日祝は南部潜りや海女の実演も行なっている。海女の実演は小袖地区の海女センターでも行われているが、水中から見る機会はここだけだろう。

久慈市のお隣の洋野町 (ひろのちょう)にある高校で

あまちゃんに登場する「北三陸高校」のモデルだ。

ただし撮影は久慈市にある久慈高校でも行われたそうだ。

このさかなクンの看板の向こうが地下だ。この先は携帯電話の電波などは通じない。

なお、地下といっても山をくり抜いて作ったトンネルなので階段やエスカレーターを降りるわけではないので車椅子の方でも問題ない。

ここで目につくのは、トンネル部入り口に設置された防潮扉だ。現在は万が一津波が来ても、内部に入り込まないための対策がされている。

縁の水色の部分が防潮扉となっている

さて、最初にあるのは石油基地の紹介コーナーだ。ここでは石油についての基礎知識や、久慈基地についてを学ぶことができる。

なお追って紹介するが、地下エリアの外にも別の石油基地関連のコーナーがある。そちらはもっと専門的な話も出てくるので、こちらはより子供向けといった印象だ。

入ってすぐ右手には石油ができた時代を分かりやすく説明するため、生物の進化の歴史を描いたイラストがある。

オルドビス紀のところにやけにシンプルな生物がいる

ん?

2023年6月に突然爆発的にバズったサカバンバスピス (一般的な復元図のすがた) だ!!!!!

元々海外でミーム化しており、あれだけ有名になる以前からも「定期的に古生物ファンの間では話題に上がる生物」というイメージはあったが、ブーム以前はオルドビス紀と言われて恐らく多くの人が思い浮かべたであろうエンドセラス (サカバンバスピスの後ろの、アンモナイトを伸ばしたような古生物) よりも手前にいるのがすごい。

2016年の復活の際に設置されたパネルだと思うのだが、とんでもない先見の明だ。

とまあ関係ないところに驚いたのは置いておいて、原油の蒸留によって得られた各種石油の実物を展示していたり、備蓄されている石油の量を月毎に表示していたりと、直感的にわかりやすい展示が多数ある。

高校の時に化学のテストに出た気がする。

3個だけでもとんでもない大きさだ

そして最奥には重機 (ホイールローダー) の展示がある。

坑道を作る際、ダイナマイトで爆破した瓦礫を取り除く役割を果たす重機なのだがこれには乗ることができる。街中はもちろん、工事現場でもなかなか見ないサイズの重機を、操縦席から見られる体験はなかなかないだろう。

本当にデカい

そしてホイールローダーの横にあるのが水族館エリアの入り口だ。もぐらんのオブジェが目印になっている。

みうらじゅんの「勝手に観光協会」で作られた

岩手の観光ソングの歌詞が展示されている

訪れた際はハロウィンが近かったこともあり、水族館エリアの入り口ではハロウィンに因んだ展示がされていた。

飼育員ならではの裏事情などを知ることができる。

北限の海女や南部潜りの展示もある。

考えてみれば、彼女ら彼らも広い意味では「海の生き物」だ。

海底の様子を覗き込んで確認する際に使う箱メガネの実物

水槽を見ていて太平洋側のスーパーの鮮魚コーナーで

よく見かける顔が並んでいるなあと思っていたが

案の定味や調理法の言及が多かった。

煮付けか清蒸か唐揚げで食べたい。

新鮮なものは肝も美味い。

美味しそうに見えてきてしまう。

食べたことはないが海老のような味らしい。

ビニール傘を利用した飾り付けがおしゃれだ

壁の青く塗られている箇所は

震災の際にはもぐらんぴあ内に侵入した津波の高さだという。

完全に水没まではしなかったようだが

それでも人間の背丈くらいはある。

見るからに刺されたら痛い姿をしているが

こうして泳ぐ姿は美しい。

勇猛な姿で人気の北の巨大魚だ。

それでも凄まじいサイズなのが分かる。

なおオオカミウオの正面顔はX (旧Twitter) の公式アカウントに最近投稿されていた。

待っていれば私も生で見られたかもしれない。すごい迫力だ。

まっすぐ見つめてくるオオカミウオ

— もぐらんぴあ水族館(久慈地下水族科学館) (@moguranpiaqua) October 9, 2023

水槽の前で待っているとよく寄ってきてくれるのでぜひ見つめあってください#オオカミウオ pic.twitter.com/V1X2AKjMzP

そして1番奥にあるのが水中トンネル。

ここには震災前からこのもぐらんぴあに展示されており、被災後も生き延びたアオウミガメのかめ吉がいる。

震災直後に見つかった時点では衰弱していたというかめ吉だが治療の甲斐あって回復し、その後は飼育設備の整っている青森県八戸市の水産科学館マリエントで保護されていた。

そして5年後に再建されたもぐらんぴあに戻ってきたかめ吉はまさに復活の象徴的存在あり、今ではもぐらんぴあのマスコットキャラクターにもなっている。

かめ吉が生き延びたのはまさに奇跡だが、幼い頃に見た

魚の殆どが震災で死んでしまったという事実は

先ほどまで食べる目線で魚を見ていた身でも少し苦しくなる

カメ吉の他にアジやコバンザメなどが泳いでいる。

お腹にコバンザメをつけながらも悠々と泳いでいた。

相変わらず元気そうでよかった。

かめ吉の性別を知らせる新聞記事

かめ吉お前……メスだったのか!?

記事によると性別が確認されたのは2018年9月。つまり震災前のもぐらんぴあはおろか、震災後に保護していた水産マリエントでも、その後再びもぐらんぴあに戻った際にも性別は確認されていなかったのだ。

なんでもアオウミガメは寿命が野生下でも70年以上に及び、地域によるようであるが性成熟には20年から50年程度かかるらしい。

私が幼い頃には既にもぐらんぴあに居た記憶があるかめ吉だが、まだまだウミガメの世界では子供なのだ。ウミガメという生き物のスケールの大きさを改めて感じさせる。

さて、トンネルの外にもいくつか展示がある。

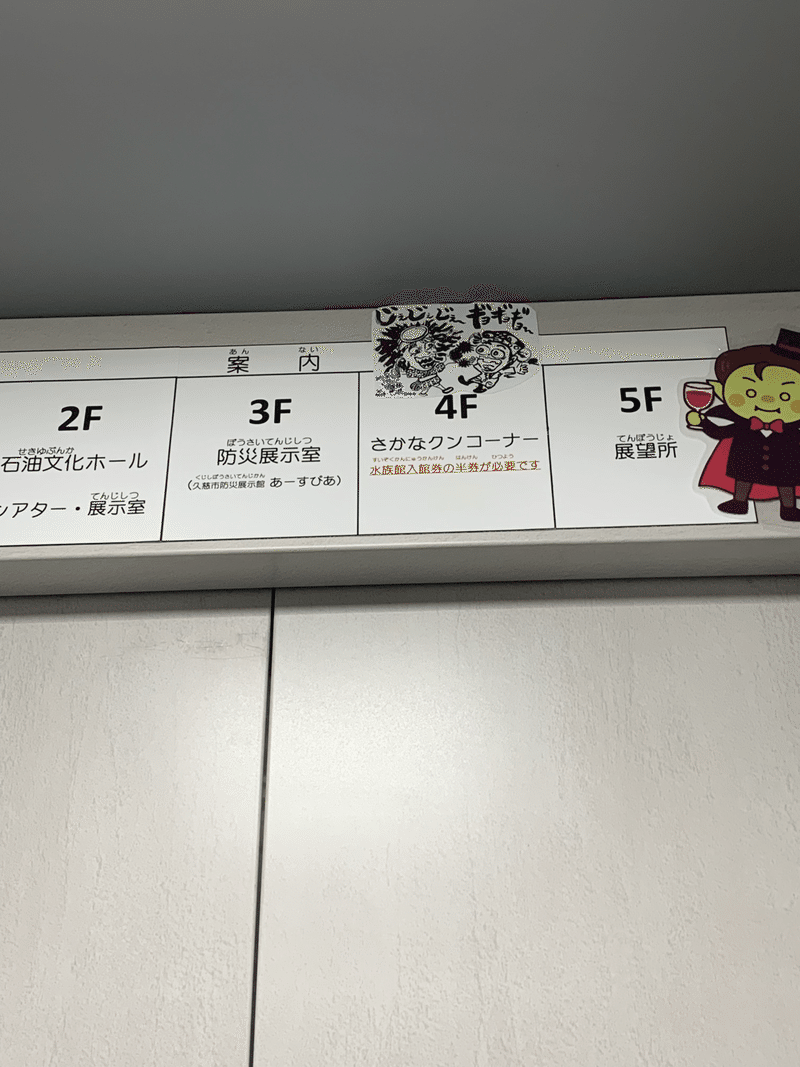

屋外の展示コーナーは5階建てではあるが、エレベーターもあるので足が不自由な方でも移動に支障はない。

5階の展望所からは、石油基地や太平洋を見渡すことができる。

あまちゃんの舞台になった小袖地区だ。

小袖海女センターも向こうにある。

12年前にこの海が牙を剥いたのが

信じられない気さえしてしまう

4階にあるのはさかなクンコーナー。

この時は道の駅「いわて北三陸」開業記念としてボトルアクアリウム展も行われていた。

絶妙なバランスを保つことにより

非常にシンプルな設備での飼育を行なっている

頭の魚 (本体?) がヘルメット仕様だ

壁にペンキで直接描いて普段通りのクオリティなのが

よく考えたら凄い

上に描かれているのも生イラストだ

3階にあるのは久慈市の地理や防災についての展示を行なっているあーすぴあだ。

三陸ジオパークの展示

様々な時代の地層が、久慈市には複雑に現れているのが分かる

身近にあるものを使ったサバイバル術の紹介

被災時の行動を学べるようになっている。

非常に実践的な内容となっており、来た際には是非見てほしい

2Fにあるのは石油文化ホール。

水族館などがある地下部分にも石油関連の展示はあるが、より踏み込んだ内容のディープな展示はこちらにあるという形で棲み分けがされているようだ。

SFチックなストーリーの物もあり結構楽しめたのだが

マスコットキャラクターのポンピーの音響機器が不調で

ポンピーのセリフが極端に小さく聞き取りにくかったのが残念

現在は石油が充填されておりもう見られない場所もある。

「水封式」という手法についての説明パネル。

丈夫な岩盤と豊かな水を得られる久慈市ならではの手法だ。

久慈市以外では愛媛県や鹿児島県にあるらしい。

震災から見事復興を果たした施設もぐらんぴあ。

水族館のみならず、幅広い知的好奇心をくすぐるこの施設をぜひ一度は訪れてほしい。

久慈地下水族科学館もぐらんぴあ

住所:岩手県久慈市侍浜町麦生1-43-7

営業時間:4月 ~ 10月 9:00 ~ 18:00

11月 ~ 3月 10:00 ~ 16:00

休館日:月曜日(祝日の場合はその翌日)

料金:幼児 無料

小中学生 300円

高校生・学生 500円

一般 700円

(20名以上で団体割引あり)

年間パスポート:小中学生 600円

高校生・学生 1000円

一般 1400円

アクセス:自家用車で八戸方面から約1時間、盛岡方面から2時間半。無料駐車場有り。計63台

(2023年10月現在)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?