【青森県十和田市】自転車で駆けぬけろ!秋の奥入瀬渓流

奥入瀬渓流 (おいらせけいりゅう) は青森県の十和田 (とわだ) 市にある特別名勝であり天然記念物だ。

青森、岩手、秋田の北東北三県にまたがる国立公園「十和田八幡平国立公園」の一部であり、新緑や紅葉の季節となると県外はもちろん海外からも数多くの観光客が訪れる。

奥入瀬渓流の観光地として優れた点としてあげたいのは、周辺の道路から見る景色が美しい点だ。

国道102号線の一部は奥入瀬渓流に添いつつもやや高い場所に作られており、車に乗ったままでも美しい風景を楽しむことができる。

しかし一方で、観光客の多い季節になると毎年渋滞や駐車場不足に悩される場所でもある。

そこで社会実験として2023年は奥入瀬渓流自然博物館と題して、10月23日 (月)から10月29日 (日) までの1週間、マイカー規制が行われている。

さて、比較的広い駐車場のある焼山地区から、遊覧船乗り場もある十和田湖の子ノ口 (ねのくち) までの距離は14km。上り坂ということもあり、徒歩では5時間はかかる。

ゆっくりと時間をかけて歩くのもいいが、焼山地区にある奥入瀬湧水館では自転車の貸し出しを行なっている。

貸し出し・返却場所は奥入瀬湧水館のほか奥入瀬渓流の途中にある石ヶ戸休憩所、そして十和田湖にあるJRバス子ノ口の3箇所。乗り捨ても可能なので、片道は自転車で向かい帰りはバスを利用することも可能だ。

また、午前中からの利用のみWEB予約も受け付けている。

なお奥入瀬渓流周辺にはコンビニがない。

1番近いコンビニで、道の駅奥入瀬ろまんパーク横にあるローソン十和田湖町店だ。

奥入瀬渓流館や途中の石ヶ戸休憩所などもなどにも軽食や飲み物は売っているが、混雑も考えると、事前に軽食や飲み物は準備しておいた方が賢明だろう。もちろんゴミは持ち帰ろう。

スタート:焼山 (やけやま) 地区

奥入瀬渓流の始まりである焼山地区は、数多くの温泉が立ち並ぶ奥入瀬渓流温泉などが含まれる。他にも渓流の駅おいらせなど、お土産や飲食ができる店舗も数多い。

そして奥入瀬渓流館は自転車の貸し出しを行なっている他、多くのシャトルバスなどの発着場所になっている。

館内では奥入瀬渓流の自然について学ぶことができるほか、奥入瀬渓流に因んだお土産やりんごを使った加工品も買うことができる。

中でも自分が「おおっ」となったお土産は、シダやカワセミの羽根のアクリル標本キーホルダーだ。

見た目がオシャレということはもちろん、こういったお土産の存在が奥入瀬渓流の保護に一役を買っているのでないかと感じた。

こういう場所に来た一定数の人に「お土産として落ちている羽根や小さな葉などを持ち帰りたいと」いう気持ちが起きるのは、実際に行動に移す前段階として避けられないと思う。

もちろん天然保護区域からの持ち去りは禁じられているのだが、その上で「欲しかったら合法的に手に入れられる手段がある」というのは「ちょっとくらいなら大丈夫だろう」という思いで一線を超えてしまう人が出ることをある程度抑止できているのではないかと思った。

なお国立公園である奥入瀬渓流での

動植物の採取は感じられている

この日は午後からしか来れなかった為に予約ができず、E-bikeや電動自転車は奥入瀬渓流館に残っていなかったためシティサイクルを借りた。

渓流館の方には「今日はバスもいっぱい出てますよ」とやんわり止められたが、まあなんとかなるだろうと思っていた。この時は。

ちなみに奥入瀬渓流館に隣接している星野リゾートでも、宿泊客に自転車の貸し出しを行なっているらしい。

出発してすぐ、東北電力十和田発電所の看板が見える。

関係者以外立ち入り禁止だ。

十和田市は農業が盛んな地域だ。

農繁期には灌漑用水の一部を十和田湖から供給しており、その際のエネルギーを水力発電にも利用している。

しかし灌漑用水で水を消費し続けていると十和田湖の水位が下がってしまう。

その対策の一環として奥入瀬渓流の最上流に子ノ口水門が設置されており、観光シーズンや雪解けなどで水位が上がった時以外は渓流に流れ込む水の量が少なくなる仕組みになっている。

そういった事情から、実は奥入瀬渓流の観光シーズンである4月から11月以外や夜間は奥入瀬渓流の水量はかなり減る。

また木々の葉が落ちている冬季には国道102号からもよく見えるのだが、十和田発電所は真上に向かって高くパイプが伸びている。

このパイプの高さは十和田湖の湖面の高さに近く、奥入瀬渓流が下り坂になっているのがよくわかる。

他にも景観保護と灌漑・発電の両立の為の工夫はされているのだが、奥入瀬渓流からよく見えるものでもなさそうなので今回は割愛する。

1km地点:紫明渓

激しい流れの部分が多い奥入瀬渓流の中、下流ということもあり比較的広い流れが広がっているのがここ紫明渓だ。

新緑や紅葉の季節が人気の奥入瀬渓流にあって、紫明渓の見頃は雪が積もる時期だという。

残念ながら冬場は自転車の貸し出しは行われていないので見に来るなら車になると思うが、雪が積もったらぜひまた来てみたい。

この日は早朝まで雨が降っていたために

水量が多く、若干水が濁っていた。

4km地点:三乱 (さみだれ) の流れ

1つの流れが3つに分かれることからその名が付いたという三乱の流れ。

普段であればここで車を止める人も多いが、マイカー規制期間の為か止まっている車もまばらだ。

ただ走っていて思ったのだが、この辺りはマイカー規制区間には入っていないので普通に車が走っている。そして道幅も狭い。

更に殆どずっと上り坂をシティサイクルで走る為に走りが安定せず、自転車に乗ること自体が2年ぶりの体では安全面でも体力面でも正直かなりしんどい。実を言うと、車が後ろから来たタイミングでは自転車を降りて押していたので結局ほぼ徒歩で移動していた。

学生時代に自転車を乗り回していた為に己の体力を過信していたのが最大の敗因だが、今なら止められた理由がわかる。

普段から自転車で坂を登ることに慣れていない限り、シティサイクルで下流側から上流側を登っていくのはかなりしんどい。

更に追い打ちをかけるように、せっかくコンビニで買ってきた水をうっかり焼山に停めてきた車に置きっぱなしにしてしまったという、あまりにも初歩的すぎるミスをやらかしてしまった。カイロなどの防寒グッズは持ってきていたのにこのザマである。

何度も心が折れかけながらも、せめて休憩所のある石ヶ戸まで行くことを心に決めて歩き続けて約3km、ついにマイカー規制期間に到達した。

ここからは一気に楽になった。

上り坂が緩くなったのもあるが、車の数が一気に減ったので自転車に乗れるようになったのがかなり大きい。

マイカー規制期間に入ってすぐ、道の脇に立派なキノコの群落があり観光客が写真を撮っていた。

キノコには詳しくないが、有毒なツキヨタケのように見える。

これだけ観光客が多いとなると、いくら毒キノコの可能性が高いといえどもイタズラでもされていそうなものだが、みたところ傷ひとつない。

自然公園における観光客のマナーが取り沙汰される昨今であるが、啓発の甲斐あって全体的なマナーはかなり向上しているのではないかと思った。

実際、過去に奥入瀬渓流では、希少な植物が

盗掘により姿を消してしまったことがあるという

5km地点:石ヶ戸 (いしけど)

そしてしばらく進むと、多数のバスが止まり人々で賑わうような場所に入ってきた。

石ヶ戸休憩所へと到達だ。

自転車の貸し出しや返却もここで行える。

結局ここまで1時間ほどかかってしまった。

規制区間に入るまでの体力的・精神的疲労が大きく、少なくとも自分の体力と技術でシティサイクルで最後まで走るのは無理と判断し今後の動向はとにかくシティサイクルは返却することに決めた。

この後は諦めてバスで回ることも考えたが、どうやらこちらにはまだ電動自転車が残っているらしい。

せっかくここまで来たのだから最後まで自力で行きたいので、電動自転車を借りることにした。

電動が自力かどうかは微妙だが、そもそも焼山に残っていたら元々電動自転車で行くつもりだったし。

ちなみに料金は、シティサイクル代の1000円に電動自転車代の2000円の差額である1000円を払うだけでよかった。

ごめんね……

出発前に休憩も兼ねて情報コーナーを見て回る。

紹介に関する展示については、外国人向けに他言語での翻訳も併記されていたのが印象的だった。

遭遇した場合の対処法が書かれた貼り紙。

なおこのマップにはまだ反映されていない目撃情報も

青森県のクマ出没注意喚起ページにあった

そして石ヶ戸休憩所に来たのであればここを外すわけにはいかない。地名の由来になった石ヶ戸を見に行く。

石ヶ戸は車道からは見えない位置にある。休憩所から遊歩道に降りてすぐの場所にある。

大きな一枚岩が木にもたれかかり、小屋のようになっているところからこの名がつけられている。

確かに雨宿りなんかにはちょうど良さそうな作りだ。

そして体力が回復したところでそろそろ出発。

電動自転車、初めて乗ったがめちゃくちゃ楽だ。

純粋に必要な力が小さいのもあるが、速度が出やすいために安定しやすい。これまでのはなんだったんだ。これならなんとか十和田湖まで走れそうだ。

5.7km地点:屏風岩・馬門岩 (まかどいわ)

少し進んで、川の向こうに見えるのは屏風岩。

平面に広がる岩はその名の通り屏風を思わせる。

今年は猛暑の影響のためかブナの葉が少なく、緑のトンネルの見応えは薄いものの、葉が落ち切る前にこういった川の向こうにある滝や岩が見えやすいと言うメリットがあるらしい。

山側にある馬門岩は湧き水が染み出しており、冬になるとそれらが巨大な氷柱となる。

この時期も車に乗っていると分からないが、近くを自転車で走っているとぽつりぽつりと小雨が降るように湧き水が溢れ落ちている。

湧水で岩の下は濡れている。

6.3km地点:阿修羅の流れ・九十九島 (くじゅうくしま)

奥入瀬渓流といえばここをイメージされる方も多いのではないだろうか。

阿修羅の名の通り、激しく入り乱れる渓流は荒々しくも美しい。とはいえ流れが激しく、落ちてしまえば大変なことになるのは容易に想像がつく。

帰りのシャトルバスの運転手の方は以前足を滑らせて落ちた観光客の方を助けたことがあり、その方は無事救助されたとのことだが、引っ張り上げる際は相当苦労したとのことだ。

そして九十九島は、阿修羅の流れを少し進んだ先にある。渓流からぽつりぽつりと頭をだしている岩の上に木々が生える姿は、確かに島を思わせる。

改めて見るとかなりブレた写真になってしまっていた

7km地点:千筋 (せんすじ) の滝

奥入瀬渓流もちょうど中間地点。

この辺りでは昭和と平成の時代に大規模な土砂崩れが起きており、特に被害が大きかった昭和の土砂崩れでは渓流の流れが大きく変わってしまったらしい。

そのため、この辺りの渓流の一部は、かつて道路があった場所で数年前に撤去されるまでは当時の名残の道路標識が残っていたという。

帰りのシャトルバスで教えてもらって撮ったもの。

またブレている。

そしてここからは怒涛の滝ゾーンだ。

川の向こうに見える千筋の滝はその名の通り細い流れが寄り集まっているように見える。

7.5km地点:雲井 (くもい) の滝

さらに先に進むと、渓流とは反対側に立派な滝が見える。雲井の滝と名付けられているこの滝は、大量に上がる水飛沫が雲のように見えることからその名がついた。個人的には奥入瀬渓流で1番好きな滝だ。

また、今回は行かなかったが横にある遊歩道を進むと双竜 (そうりゅう) の滝と言うまた別の滝を見ることができる。

右側が双竜の滝へと向かう遊歩道になっている

8km地点:白布の滝・雲井の流れ

渓流の向こうの白布の滝は水量が多く、1枚の布に見えるのが特徴だ。渓流を挟んだ向こう側にあるが、その見た目は遠くからでもよく目立つ。

遊歩道からならもっとよく見える。

近くには雲井の流れ (雲井の滝とはまた別) もあり、この辺りはバス停になっているほか小さいながらも駐車スペースがある。

10km地点:玉簾 (たまだれ) の滝

道路のすぐ横で、岩肌を広く薄く伝っているのは玉簾の滝だ。

この時期は落ち葉が多いが、常に洗い流されているために苔などがほとんど生えず新緑の季節は岩肌がよく見えてより独特の姿を見せる。

11km地点:白糸の滝・双白髪 (ともしらが) の滝・姉妹の滝

ここからは奥入瀬渓流でも特に滝が密集しているエリアだ。ただし、林の向こうにあるため葉の多い時期は見えにくいものも多い。

まず、川の向こうに見える滝の一つである白糸の滝。これは比較的見やすい。

糸のような筋を作っている白糸の滝

更に進んだ先、道路側にある双白髪の滝は「共に白髪になっても一緒にいる夫婦」の意味らしく、細い流れの集まった2本の滝が寄りそいあっている。

また、今回は行かなかったが遊歩道を降りた先には不老の滝という滝が、川を挟んでこの滝の真向かいにあるらしい。不老の滝は細いが途切れることのない長い流れから名付けられたとのことだ。

そして更に進むと、道路側に姉妹の滝が見える。

木々の奥にあるため分かりにくかったがこちらも双白髪の滝と同様に2本の滝が並んでおり、大きい方の滝が姉滝、小さい方の滝が妹滝と言われているらしい。

歯が落ちたシーズンの方がよくみえる

12km地点:銚子大滝

手前の観光客とのサイズ差に注目

9月いっぱいでイワナなどの渓流魚が禁漁期に入ってしまっている為に今は見かけないが、夏の奥入瀬渓流は釣り人も多く見かける。しかしその水源である十和田湖には、20世紀に入りヒメマスの養殖が行われるまで魚が生息していなかったと言われている。

その原因はこの銚子大滝が「魚止めの滝」の役割を果たしていたかららしい。

奥入瀬渓流の本流である銚子大滝は高さ7m、幅20mと大滝の名に恥じぬビッグサイズ。

ちなみにここで言う銚子とは徳利のことで、十和田湖の水がここから流れ落ちる様を徳利の注ぎ口に例えてつけられた名前だと言う。

14km地点:十和田湖 子ノ口港

更に自転車をしばらく漕いでいくと、道の向こうが開けてくる。

奥入瀬渓流の始点、十和田湖へ到着だ。

貸出証にサインをして貰えば返却完了だ。

貸出・返却日時と場所が記された貸出証は

踏破の記念に持って帰ることができる。

一般的に渓流がより美しく見えるとされるのは、焼山側から子ノ口側に登っていくルートだ。

だが実際に上った感想としては、シティサイクルで登る場合はそれなりに体力と技術に自信がないと正直厳しいと感じた。

しかし電動自転車ならば上り坂も楽々で、健康な人間であれば多少体力に自信がなくても問題なさそうだった。行かれる際は是非午前中から出発し、電動自転車を予約することをお勧めする。

奥入瀬渓流は視覚的な美しさのみならず、音や森の香りも楽しめる場所だ。

マイカー規制でいつもに増して静かな奥入瀬渓流は、環境保護の観点のみならず観光面でも葉擦れや草木の香りをより鮮明に楽しむことができる。

そんな紅葉のシーズンの奥入瀬渓流観光の手段の1つとして、自転車もぜひお勧めしたい。

もちろん徒歩やバスといった手段もそれぞれの良さがある。

特に帰りに乗ったシャトルバスは、運次第かもしれないがスタッフの方や運転手の方が様々に解説をしてくれて非常に面白かった。

奥入瀬渓流は今週末から紅葉の盛りを迎える予報となっている。

時間や体力の都合で今回は見られず、紹介できなかった絶景スポットも数多い。

秋の行楽シーズンの旅先の選択肢として、ぜひお勧めしたいスポットである。

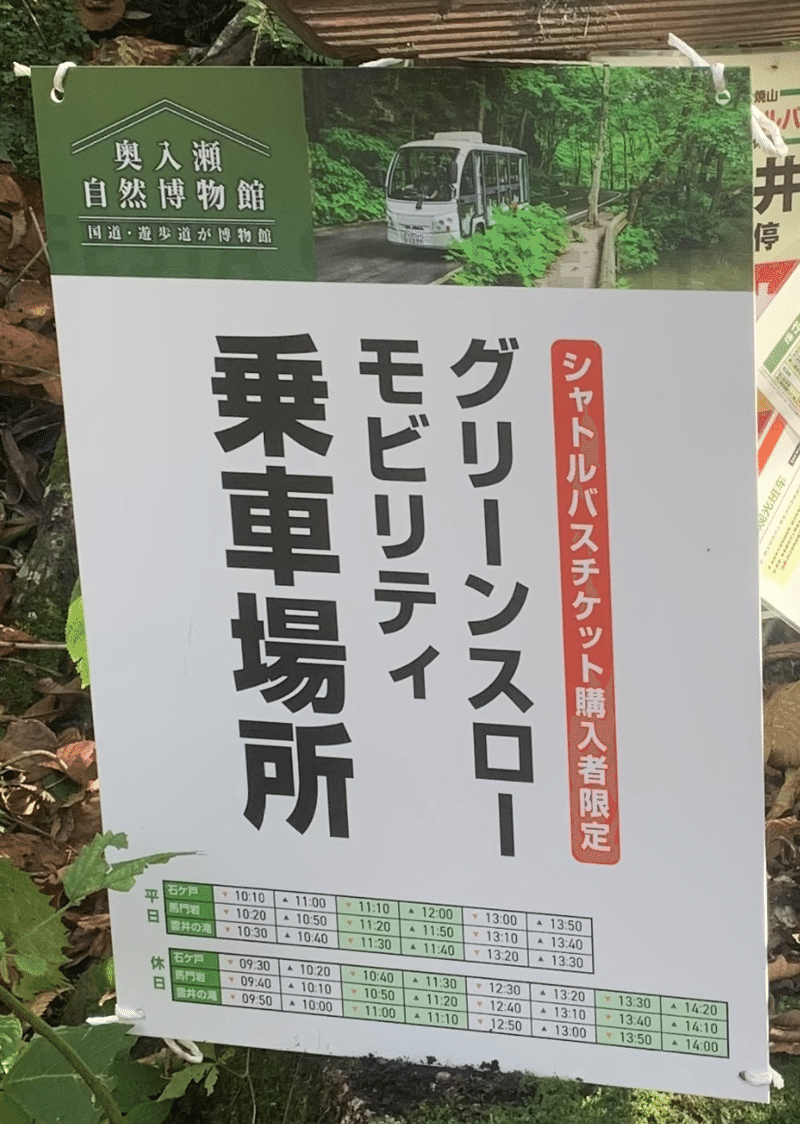

グリーンスローモビリティも気になった。

シャトルバスチケットで利用できたとのことだ。

1時間に1本ペースで運行しているらしい

奥入瀬渓流館

住所:青森県十和田市大字奥瀬字栃久保183

営業時間: 9:00〜17:30

※冬季(11/15-4/19) は

9:00〜16:30

休業日:不定休

アクセス:十和田市街地から自家用車で約25分。

十和田七戸駅から自家用車で約45分。

八戸駅並びに青森駅からバスあり。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?