肝臓の解剖学のまとめノート~1話完結~

こんにちは、医学生suiです。前に【医学講座】で、黄疸の分類の仕方と覚え方についてお話ししました。(これだけで黄疸の分類を覚えれます。どうぞ↓ )

そこで、今回はより肝臓のことを理解するために解剖学についてお話します。黄疸についてもより理解が深まりますよ。

それでは紹介していきます。

1.肝臓のマクロ解剖学

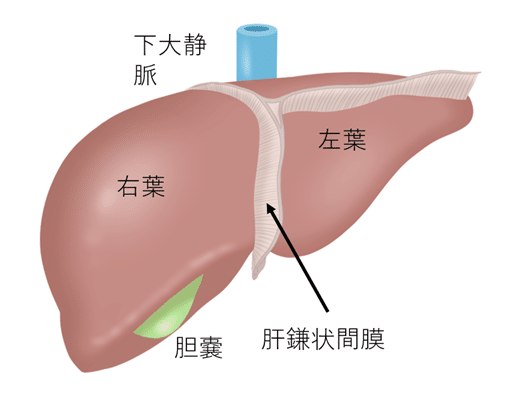

まず、肝臓は肝鎌状間膜によって、解剖学的に右葉と左葉に分かれます。機能的にはカントリー線と言って、胆嚢と下大静脈を結ぶ線で右葉と左葉に分かれます。

解剖学的とは構造的に分けたということで、機能的とは機能別に分けたと考えて差し支えないかと思います。

*肝鎌状間膜とは胎児期の臍静脈の遺残物である肝円索や脂肪組織などでできたヒダのことです。

緑色のが胆嚢で、後ろに見えるのは下大静脈です。実際のご献体でも、胆汁によって、胆嚢は深緑のように見えるんですよ。

では、次に、肝臓へと向かう管を見ていきましょう。肝門部の管の大切さは私の失敗談から学びましたよね。泣

こちらもまだ見てない方はどうぞ ↓

赤の動脈から見ていきます。固有肝動脈から右肝動脈と左肝動脈に分かれて肝臓に入っていきます。

青の門脈は一本ですが動脈より太いのです。

緑の総胆管は肝臓から小腸に向かって伸びています。胆汁は肝臓から腸に向かって下向きに流れるのです。一方、動脈と門脈は肝臓に向かって上に流れていきます。

ここで大事なことは、門脈が動脈より太いことと、胆管を流れる胆汁と動脈・門脈を流れる血液は逆向きに流れていることです。これはミクロ解剖学でも扱いますが、ぜひ覚えてください。

ところで、総胆管から小腸(正確には十二指腸)に流れ込む穴になっている場所をファーター乳頭といい、穴の大きさを小さくしたり、大きくしたり調整する筋肉をオッディ括約筋と言います。(図を見てみてくださいね)

こちらも忘れがちですが、医学生に大事な知識です。

では、特に大事な肝門部について少し問題を解いてみましょう。

それぞれどれがどの管か分かりますか?

正解は管1が胆管、管2が固有肝動脈、管3が門脈です。分かりやすくするため、胆管は緑色にしました。本来であれば、胆汁により緑色に見えることもあれば、胆汁が漏れていなくて緑色に見えないこともあります。

固有肝動脈と門脈の見分け方は門脈の方が壁が薄く半径が大きいです。そのため、肝臓は門脈から血液を約7割、肝動脈から約3割の供給を受けています。

つまり、「肝門部では門脈が一番大きい管である」ということです。将来的にも大事なことなのでぜひ覚えてみてください。

(なぜ大事かというと、肝臓癌は肝動脈からのみ栄養を受けていると言われています。ですので、肝動脈を止めるとどうなるでしょうか?

そうです。通常の肝細胞は門脈から7割血液を受けているので、栄養を受け取れるのですが、癌は酸素と栄養を受け取れませんね。よって、これが大事な治療方法の一つになるのです。

これを理解するために、解剖学では管の大きさや供給量も大事になってきます)

なお、胆管が緑色になっていない場合は、少し難しいですが、肝動脈の方が管の壁が分厚いことから見分けてみてください。動脈は一般的に、静脈などに比べて、圧力が高くなっているので血管内皮が厚くなっているのです。

2.肝臓のミクロ解剖学

肝臓のミクロで大事なことは肝小葉を単位として、六角形を形成し、それが集合することで肝臓ができていることと血液や胆汁の流れです。この二つを押さえれば、十分ですので紹介していきます。図が無いと、イマイチ想像できないと思いますので、図を見てみましょう。

ケーキの一切れが肝小葉で集まって、六角形を形成しています。真ん中に中心静脈、辺縁に門脈、肝動脈、胆管の小葉間門脈三つ組が存在しています。それらが集まって、肝臓となるのです。

次に、さらにズームして見ていきます。

このように、小葉間門脈三つ組のうち、門脈と肝動脈からは血液が中心静脈に向かって流れる一方、胆汁は中心静脈から、小葉間胆管に向かって流れています。ここがよく問題に問われたりします。

向きが逆なんです。

実は、これマクロ解剖学でやりましたよね。血液が肝臓の中心に向かっていく一方、胆汁は肝臓から出ていく方向でしたよね。マクロが分かっていれば、ミクロの流れも分かりますよね。

その他に大事なことは、門脈と肝動脈は類洞と呼ばれるところで合流して、中心静脈へと流れ込みます。混ざってしまうことがポイントです。

そして、肝細胞と類洞の間はDisse腔というのですが、ここには星細胞(伊東細胞)がいます。星細胞はビタミンAの貯蔵やコラーゲンの産生を行うのです。

また、マクロファージの肝臓にいる版の細胞として、クッパ―細胞がいます。役割は「【医学講座】免疫細胞たちの紹介」にあるように、貪食パワーがすごくて、抗原提示もするのでしたね。

さて、覚えるべき大事なことが多いですね。まとめますと、

類洞の血液と胆汁の流れる向きは逆

肝動脈と門脈は類洞で混ざる

Disse腔にはビタミンA貯蔵とコラーゲン産生する星細胞が存在

肝臓にいるマクロファージはクッパ―細胞と呼ばれる

です。

後半二つが覚えにくいですよね。そこで適当にゴロ合わせ作ってみました。よかったらどうぞ。

(マリオは)スターとコラボしてエースに、肝臓まくって、クッパ見つける。

スター:星細胞

コラボ:コラーゲン産生(少し苦しいかな?)

エース:ビタミンA貯蔵のA

まくって:マクロファージ

クッパ:クッパ―細胞

星細胞は伊東細胞とも呼ばれるので、

伊藤さんスターとコラボしてエースに、肝臓まくって、クッパ見っけ

などとアレンジしても面白いかもしれませんね。

(著作権の関係より、キャラの画像は出せません泣)

3.クイノー分類

クイノー分類とは肝臓を門脈の分枝を元にS1からS8の区域に分類したものを言います。画像診断をするときに、「S5に異常があります」など区域を特定する時に使います。

ちなみにS1は尾状葉と言って、下大静脈のある肝臓の部分のことを言います。

以上で、肝臓の解剖学は終了です。最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?