【読書日記R6】1/12 私の人生をどんなことばで語ろうか。「ちいさなことばたちの辞書/ピップ・ウィリアムズ」

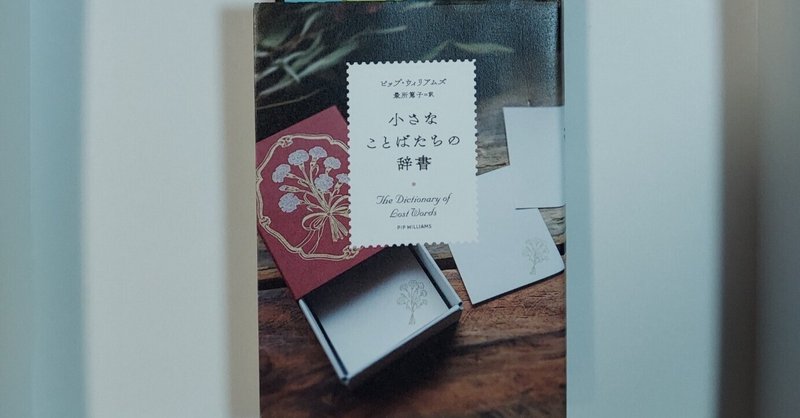

小さなことばたちの辞書

ピップ・ウィリアムズ(著) , 最所篤子(訳) 小学館

写字室(スクリプトリウム)の机の下で「ことば」を集めて育った少女は、文字に書かれないことば、辞書に載らないことば、すなわち「迷子のことばたち」を集め始めた。

「言葉」を愛し、その「言葉」を話す人がその「言葉」に託した意味を大切にしたある一人の女性の物語。

19世紀末の英国、大学町のオックスフォード。

マレー博士を編集主幹として『オックスフォード英語大辞典』の編纂が一大プロジェクトとして進められていました。

マレー博士の屋敷の一画にある小屋は「写字室(スクリプトリウム)」と呼ばれ、編纂者たちが日々、辞書に載せる言葉を選び、その言葉の用例を過去の文献から集め、取捨選択してことばを定義する膨大な作業に励んでいます。

数多くの協力者たちが、言葉とその用例を決まった大きさのカードに記して送ってきます。

膨大な言葉のしるされたカードがぎっしりと詰め込まれた整理棚。

「この世にあるもの、この世にあるかもしれないものがすべて」が「言葉」となって写字室に集められているのです。

編纂者のひとりであるハリー・ニコルは、愛妻を亡くしたため、母親のいない幼いエズメをスクリプトリウムに毎日連れてきます。

エズメは、スクリプトリウムで言葉のカードに囲まれて育つうちにいくつかのことに気付きます

・この世には重要なことば(=辞書にのることば)とそれよりも重要でないことば(=辞書にのらないことば)があること

文字で書かれない言葉(話し言葉、俗語)は、辞書に採用されることはなく、書き言葉であっても、誰が書いたか、すなわち権威のある男性の著作に使われる言葉は重視され女性のそれは軽視される傾向にありました。

・同じ言葉でも、使う人によってその意味することが異なること

例えば、「奉公」ということば。

大きくなったら自分の世話係をしてくれる年若いメイドのリジ―のように奉公(サーヴィス)にいくのか?という問いに父は「リジ―は奉公に上がれて幸運なんだ。だが、お前(エズメ)にとってはそれは不幸なことなんだよ」と答えます。

そして、エズメが言葉集めを始めたきっかけとなったBONDMAID(はしため、奴隷女)という言葉があります。

リジ―が自分のことだ、と言ったことをエズメは気に病みますが、この言葉が数十年後に再び現れた時、リジ―は、自分はエズメが小さい時からエズメのボンドメイドだったが、それを喜ばなかった日はないのだ、と告げるのです。

・女性の性にまつわる言葉は、医学的で難解であるか、猥雑で侮蔑的な意味がまとわりついていることが多くみられること

例えば「月経」の用例には「穢れた」血と記載されていることや、自由に出歩く女性は「奔放」「躾がなっていない」と定義されることなど

エズメは、辞書に採用されなかった言葉、文献に記されることはないけれど、実際に人々に使われている言葉を記したカードを「迷子のことばたちの辞書」と名づけたトランクにしまい込んでいきます。

リジ―のようなメイドたち、元娼婦の老婆メイベル、女優であり女性参政権活動家のティルダ、など、彼女たちは、彼女たちの言葉を使って生きていました。

彼女たちの使う言葉を集めながら、エズメも辞書編纂の助手として働き、学び、恋して、孕み、産み、出会い、別れ、泣いて、笑って、愛して、エズメもまた、エズメの言葉を使って生きました。

エズメの人生の中で、出産の場面と求婚の場面が良いです。

特に出産の場面の描写の仕方は、今まで見たことのない形式で、エズメらしいというかこの物語らしいものでした。

そして、この求婚、良いなあ。

せっかくなので、本書を読んでお楽しみください。

人の一生は、その人の人となりや嗜好、経歴などを表す言葉を集めた辞書のようなものなのだ、と思います。

その言葉の定義もまた、その人ごとに違います。

願わくば、私の人生の辞書が豊かな言葉で満たされてあるように。

そう心がけて人生の後半を生きたいものです。

さて、最後に本書の背景には大きく女性参政権運動と第一次世界大戦があります。

エズメが集めた言葉の用例をひとつご紹介して、今の時代への警鐘としたいと思います。

私は、こんな言葉は使いたくないのです。

LOSS(ロス)

「失くしちゃって気の毒に(Sorry for your loss)、ご愁傷様ってみんな言うじゃないか。でも、失くしたってどれのことを言っているのか、あたしは訊きたいのよ。だって、あたしが亡くしたのは息子たちだけじゃないんだもの。あたしは母親であることも、孫を持つ希望も失くしたの。ご近所との他愛ないおしゃべりも、家族とのんびり暮らす老後も失くした。毎朝目が覚めるたんびに、それまで気付かなかった新しい失くしものを思いつくの。あたし知ってるのよ、そのうち、正気を失くすんだろうって」

ヴィヴィアン・ブラックマン 一九一五年