【試し読み】太田愛『犯罪者 上』第1章特別公開!

シリーズ累計60万部突破!(2024年9月現在/紙・電子合計)

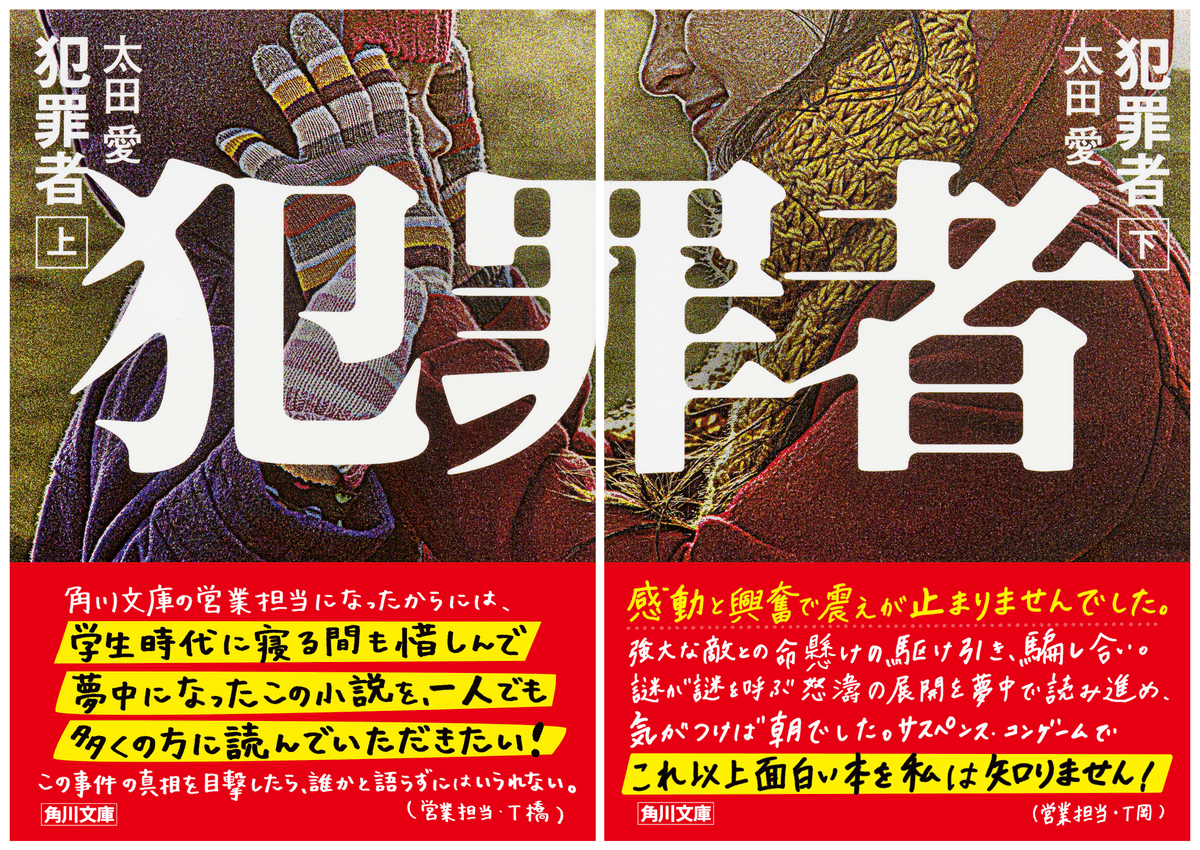

太田愛さんが手掛けるノンストップクライムノベル『犯罪者』上・下の新帯出荷が、2024年9月中旬よりスタートしました。

そこで本記事では、上巻の第1章を特別公開!

読み始めたら止まれない、物語のはじまりをお楽しみください。

あらすじ

白昼の駅前広場で4人が殺害される通り魔事件が発生。犯人は逮捕されたが、ただひとり助かった青年・修司は再び襲撃を受ける。修司は刑事の相馬と、その友人・鑓水と暗殺者に追われながら事件の真相を追う。

『犯罪者 上』試し読み

プロローグ

目の色は、明るい青だったような気がする。

頰に深い笑い皺があって、死んだ時はほんの少し驚いたような表情をしていた。

その男を見たのは六つか七つくらいの時だ。親戚か何かの結婚式の晩で、騒ぎ足りない大勢の大人たちに連れられて誰かの家へ行った。当時、まだまともだった父親は、しな垂れかかる母親の細い腰を抱いて仲間たちと賑やかに吞み騒ぎ、俺は奥の小部屋に座布団を敷いて寝かされた。

九月の蒸し暑い夜だった。見知らぬ家の灯りを消した小部屋で、俺は蚊取り線香の匂いのするタオルケットに包まってテレビの深夜映画を観た。アメリカ映画の吹き替えだったと思う。白く光るテレビ画面の中では、一人の頭のおかしな男が医者や警官たちに獣のように狩られていた。

そいつは本当に変な男だった。

アメリカの都市を逃げ回りながら、初めてカーラジオで聴いた音楽に歓喜の叫びをあげ、襲われた人を助けようとして憑かれたように襲撃者を殴り殺し、そうかと思うと何かを身も世もなく恐怖してペンチで自分の奥歯を引き抜いたりした。

話の筋はさっぱり解らなかった。だが、部屋中を明滅させる慌しい画面を見つめながら、俺にはひとつだけはっきりと解っていることがあった。それは、その絶望的な男が“フロリダキーズ”という名前の場所へ行きたがっていることだった。

“フロリダキーズ”

男が一度も行ったことのない、写真で見ただけの場所。明るい陽光に満ち、誰もが幸福そうなその場所に、男はとても行きたがっていた。

街中を逃げ回ったあげく、男はついに“フロリダキーズ”行きの飛行機が出る空港まで辿り着いた。だが、その広大な硝子張りのロビーで、男は背後から無数の銃弾を撃ち込まれてふっ飛んだ。“フロリダキーズ”を目指した男は、つるつるとした無機質な床に密林の獣のように温かそうな血だまりを広げて動かなくなった。

目の色はたぶん明るい青。頰に深い笑い皺があって、死んだ時はほんの少し驚いたような表情をしていた。

どうしてだか、俺は今でもあの男の顔をぼんやりと覚えている。

Ⅰ

第一章 駅前広場 ──二〇〇五年 三月二十五日 金曜日

1

その年の桜は早く、誰の目にも東京の桜は四月までもつまいと思われた。深大寺駅南口にある駅前広場を縁取るソメイヨシノもすでに煙るような満開で、待ち合わせ場所の噴水の周りにはうっすらと白い花びらが散りかかっている。

繁藤修司は、噴水を囲む石椅子のひとつに座って亜蓮を待っていた。パーカーの袖をちょっと引っ張って、ごついGショックの腕時計に目をやる。文字盤の液晶は一時五十五分。約束の二時まであと五分だった。

もうすぐ亜蓮に会える。

亜蓮をどこへ連れて行こう。

修司はあらかじめ行き先を決めず、会った時の気分で決めようと思っていた。レトロな遊園地系でもいいし、渋谷界隈で遊んだあとクラブへ行くのもいい。亜蓮に行きたい所があればそこでもいい。亜蓮とならどこへ行っても楽しめるような気がした。

修司はもう腕時計を見ないことにした。人を待つのが楽しいなんていつ以来のことだろう。修司は何となくやさしい気持ちで駅前広場を見渡した。

噴水の周りには、修司のほかに三人の人間がいた。修司の左手の石椅子には、髪をゆるいシニヨンに結った女が地味なグレーのスーツの膝にきちんと手を揃えて座っている。その向こうの石椅子には臙脂色の外出帽にパールのネックレスをした老婦人。ひとつ置いて、薄いジャンパーに使い込んだポーチを抱えた商店主風の男。いずれも人待ち顔で駅の改札口の方を眺めている。

広場はOLたちがテイクアウトのランチを広げる昼時の賑わいも去り、うららかな春の陽射しの下に午後のいっとき、ひっそりと静まっている。改札近くの天津甘栗の屋台から時折、微かな羽音のように古い洋楽のナンバーが聞こえていた。

亜蓮から突然メールが来たのは昨日の夕方のことだった。

修司は八王子の住宅建設現場で一日がかりで捨てコン打ちを終え、親方と同僚の下田と共に帰りのバンに向かっているところだった。車を持っていない修司と下田はいつも親方のバンに拾ってもらって現場へ出ている。夕暮れの残照を浴びた埃っぽい斜面を下って造成地入り口のバンに近づいた時、修司の作業着のポケットで常時マナーモードにしてある携帯が震えた。

タイトルに『会いたい』とあり、メッセージを開くと『明日午後二時 深大寺駅南口の駅前広場に来て 亜蓮』とあった。修司はその場で親指を走らせて『行く』とだけ返信すると、親方に明日休んでもいいかと尋ねた。それまで桜花賞の予想に興じていた親方と下田は途端に言葉を切って修司を振り返った。一瞬の沈黙の後、親方が真顔で尋ねた。

「誰か、死んだのか」

「いや、そういうんじゃなくて」

「なんだ、おどかすなよ」

親方は心から安堵した様子で勢いよくバンのバックドアを開けてヘルメットを放り込んだ。

親方が驚くのも無理はなかった。修司は十七の秋に働き始めてからこの一年半、仕事を休んだことがない。のみならず、盆と暮れ以外は日曜も祝日も休まず現場に出て次の作業の手順を頭に叩き込んできた。人手不足の小さな建設会社では、さっさと仕事を覚えなければ現場で怪我をするか怪我をさせるかのどちらかだと解っていたせいもあったが、何より、休みなく体を動かしていた方が、今の修司には気持ちが楽だったからだ。

「解った。休みくれって女だろ、女」

バンの尻に腰掛けた下田が、あたかも眼前に極上の美女が降臨したかのように嬉しそうな声をあげた。

「ああ。女」

修司は一か八か短く答えて親方を見た。明日はコンクリを乾かす空き日だという読みもあった。

「行ってよし」

うだうだ言わずに結論を述べる親方の性分が好きだったので、そのあと連れて行かれた居酒屋で追い出しの昆布茶の最後の一滴を飲み終わるまで、親方秘伝の女の喜ばせ方というのを素直に拝聴した。修司はとうに女を知っていたが、親方の“ありえねー話”に神妙に相槌を打つだけの礼儀はわきまえていた。日頃から先輩を自認する二十歳の下田はどんな女なんだとしつこく訊いたが、これには最後まではぐらかして答えなかった。

実のところ、答えようにも修司は亜蓮のことをほとんど何も知らなかった。会ったのはたった一度、話したのもほんの二、三分だ。覚えているのは、次々と表情の変わる茶色っぽい大きな瞳と、綺麗にネイルアートを施した爪くらいだった。

亜蓮は魚のように滑らかに人込みを縫って近づいてくると、修司のメールアドレスを尋ねた。アドレスを教えて少し喋ったが、店の音楽がうるさくて互いにほとんど聞きとれなかった。亜蓮は修司の耳元に大きな声で「じゃあね」と言うと、現れた時同様、瞬く間に暗いフロアの人込みに消えた。それきり、たいていの女の子のように空メールをよこして自分のアドレスを知らせてくることもなかった。

修司は何となく亜蓮のことが忘れられなかった。だからメールがあった時は正直嬉しかった。

『明日午後二時 深大寺駅南口の駅前広場に来て 亜蓮』

初めてのメールにしては軽い前フリもすっ飛ばしで、女の子お得意の絵文字もなし。用件だけの短い文面にちょっと面食らったが、それが亜蓮のいつもの流儀なのかもしれない。なんといっても、こっちはまだ亜蓮のことを何も知らないわけだし。

自転車の鋭いブレーキ音に、修司は我に返ってそちらを見た。

ジーンズにキャンバス地のトートバッグを抱えた女子大生が広場の入り口に自転車を止め、腕時計を見ながら駆けてくる。修司もつられて時計に目をやった。

二時八分。

いつの間にか約束の時間を過ぎていた。

女子大生は誰かを捜すように辺りを見回した。それから、ほっとした表情で商店主風の男の斜向かいの噴水の縁に腰を下ろすと、ミントグリーンの携帯を開いてさっそくメールを打ち始めた。

その直後だった。すべてが一転したのは。

どこかで砂袋を落としたような鈍い音がした。見ると、商店主風の男がひどく驚いた顔で石椅子から腰を浮かせたところだった。男は中腰のまま一、二歩噴水の方へ歩み寄ると、いきなり両膝をついた。それから上半身がゆっくりと傾き、額の禿げ上がった形の良い頭がハンマーのように石造りの噴水の縁を叩いてぐしゃりと音をたてた。

女子大生が、なんだよ、という顔でようやく携帯から目を上げた。男は噴水の縁に頭を打ちつけたままゼンマイの切れた人形のように動かなくなった。その薄いジャンパーの背中に、見る見るどす黒い血の染みが広がっていった。

何が起こったのか解らなかった。

気がつくと、男が座っていた石椅子の後ろに異様なものが立っていた。

それは、黒いフルフェイスのヘルメットを被り、ハイカラーの黒いエナメルのロングコートに黒いエナメルの手袋、そして黒いエナメルのブーツを身に着けていた。

ダース・ベイダー……。

それが修司の頭に最初に浮かんだ言葉だった。うららかな春の昼下がり、満開の桜の咲き誇る駅前広場に、ダース・ベイダーが血に濡れた出刃包丁を握って立っていた。どう見ても非常識なその光景は、低予算のバラエティ番組のようでもあり、また誰かが笑えば瞬時に冗談に変わる悪ふざけのようにも思われた。だが、どこからもテレビスタッフは現れず、笑う者もいなかった。その場に居合わせた全員の戸惑う視線の先、包丁の切っ先から石畳に向けてゆっくりと鮮血が滴った。

女子大生の手からミントグリーンの携帯が零れ落ちた。ダース・ベイダーは石椅子を跨いで左手で無造作に女子大生の肩を摑み、体を引き寄せるのと同時に右手の包丁を突き出した。女子大生は子供のように目を瞠ってダース・ベイダーの顔を見た。だが、艶やかな黒いメットバイザーは彼女自身の驚いた顔を映しただけだった。女子大生は白いシャツジャケットの胸に包丁を柄までめり込ませたまま、水飛沫をあげて背中から噴水に転落した。

黒い手袋がいつ新しい包丁を握ったのかさえ解らなかった。重いブーツの踵がミントグリーンの携帯を踏み砕いたのと、新しい包丁が老婦人の首を真一文字に切り裂いたのがほとんど同時だった。老婦人のパールのネックレスが血飛沫を追うように辺りに飛び散った。

シニヨンの女が泳ぐように修司の方へ両腕を伸ばした。声もなく助けを求めて倒れ込んでくる女に反射的に手を差し出した瞬間、修司の目の前で女の体が異様な形に反り返った。黒い手袋が女のシニヨンの髪を摑んでいた。のけ反った女の細い喉から凄まじい悲鳴が〓る。女の背中の向こうに、包丁の刃が閃くのが見えた。

修司の頭の中で何かが炸裂し、気づいた時には闇雲にダース・ベイダーを引き摺り倒して組み合っていた。

そいつは、それまで修司が知っていた刃物を持ちたがる種類の人間とはまったく異なっていた。刃物を持つ人間はたいてい力も頭も弱い。だから刃物で自分を守ろうとする。ところがダース・ベイダーはまるで鋼で出来たバネのように強〓だった。

修司は左顎をしたたかに殴られ、噴水の縁に肩から激突した。女はすでに背中に包丁を突き立てたまま地べたに転がっている。目の端に、黒い手袋がコートのポケットから新しい鞘のついた包丁を取り出すのが見えた。

殺られる。

修司は必死に辺りに目を走らせた。商店主風の男が座っていた石椅子の脇にオロナミンCの空き瓶があるのが目に飛び込んだ。栄養ドリンク系の茶色い小瓶はテレビや映画でよく使われるビール瓶より数倍、威力がある。あれならメットのバイザーを叩き割れる。修司は、黒い手袋が新しい包丁の鞘を抜くより早く、小瓶に向かって突進した。

ダース・ベイダーの脇をすり抜けた時、一瞬、押し殺した男の声が聞こえ、左の脇腹がカッと熱くなった。切りつけられたと解ったが構ってはいられなかった。修司は頭から飛び込むように石椅子の脇に転がった小瓶を摑んだ。

振り向いた瞬間、右のこめかみを殴打され目の中に火花が散った。急に地面がスポンジ化したように足がもつれ、横倒しに噴水に突っ込んだ。

目を開いたまま、意識が遠のいていくのが解った。水の中なのに不思議と息は苦しくなかった。明るい水の中で、女子大生の髪が川底の藻のようにゆっくりと揺れていた。ダース・ベイダーに両方の足首を摑まれ、噴水の縁へと引き寄せられるのを感じた。修司は微かに瞼を動かして水の中から空を見上げた。

この世のものとは思えないような青く光る空があった。

“フロリダキーズ”だ。

消えていく意識の中で天啓のように修司は思った。

“フロリダキーズ”はこの世にない。だから、空港で撃ち殺されたあの男は、この世から消えるしかなかったんだ。

光る空を背に、噴水の縁に屈み込んだダース・ベイダーが出刃包丁を振り上げた。

修司の目の中で、白銀の刃がギラつく陽光を鋭く撥ね返した。

2

その日、非番だった所轄の相馬亮介が通り魔事件の一報を受けて現場に駆けつけた時には、事件発生から二十分が経過していた。

駅前にはすでに何台ものパトカーが停車し、立ち入り禁止のテープの周りは尋常でないサイレンの量に驚いて集まってきた野次馬たちで黒山の人だかりとなっていた。パチンコ屋から押し寄せた雪駄履きの男たち、駅前通りの店の売り子たち、買い物帰りの主婦や学生らしい若者たち、誰もが自分の生活圏で行われた信じがたい凶行に戦慄し、事件に巻き込まれなかった幸運に感謝し、興奮している。

「あたし昼前にここ通ったのよ」と、悲鳴に近い声で話し合う主婦たち。携帯電話を握りしめ「スゲんだよ、血だよ、血!」と甲高い声で実況中継している若者、中には頭上に携帯を掲げて押し合いへし合い写真を撮っている者もいる。

相馬が野次馬を搔き分けてテープをくぐると、噴水の周囲は文字どおり血の海だった。石椅子の脇に一本の出刃包丁が転がっており、あちこちに被害者の所持品が散乱している。持ち主の血にぐっしょりと濡れた小さな外出帽やバインダーの入ったトートバッグが、ついさっきまで当たり前に日常を生きていた老婦人や女子学生の姿を思わせ、相馬はいつもながらこの手の犯罪者に吐き気がするほど怒りを覚えた。

「まったく世の中狂ってるねぇ」

ビニールのシューズカバーをつけた鑑識の角田が、軽快なフットワークで出刃包丁の写真を撮りながら話し掛けてきた。

「いきなり包丁持った奴が現れて、広場にいた人間を手当たり次第に刺したってんだから。ガイシャの五人は病院に搬送されたそうだけど、これじゃねぇ」

まず助かるまいということは相馬にも解った。使われた刃物はおそらく二本か三本、ホシは相当量の返り血を浴びているはずだ。

「ちょっと! フラッシュ焚かないで!」

角田が野次馬に怒声を飛ばした。野次馬の最前列で、若い男が鑑識係と自分自身を一緒に携帯のカメラに収めようと半身になって苦心している。相馬は、殴ってやろうかという目でそいつを威嚇すると、広場の入り口にいる刑事部長の吉松のもとへ急いだ。

ホシは今も逃走中だ。事件発生直後に駅と主要道路に緊急配備が敷かれたが、いまだ目撃情報もない。相馬はすでに捜索に散っている同僚の刑事たちを追って一刻も早く動きたかった。

「ホシの人着は無線連絡のとおり。おまえの担当は広場を出てすぐの駅前通り東側、二区画だそうだ」

『だそうだ』に力を込めることで吉松は自分の命令ではないことを強調した。

苦虫を嚙み潰したような吉松の隣で機動捜査隊員が地図を広げている。凶悪事件の初動を仕切るのは所轄ではなく、本庁の機捜だ。巨漢の吉松は自分の部下を自由に動かせない憤懣を押し殺し、早く行けというように顎をしゃくった。事件発生から二十分、もうそんなところをホシがウロウロしているわけがない。遅れてきた奴はこの辺でホシの遺留品でも探していろということだ。

相馬は黙って頷くと指示された区画に向かった。

それなら遺留品を見つけ出すまでだ。

深大寺駅は新宿から私鉄の特急で十五分ほどの比較的古い町にあり、南口の駅前広場周辺には居酒屋やゲームセンターの入った一昔前の雑居ビルが立ち並んでいる。広場を抜けて駅から真っ直ぐに伸びる駅前通りは、昔ながらの小店舗とスーパー、ファーストフードチェーンなどが混在するメインストリートになっており、人目が多い。にもかかわらず目撃情報がないのは、ホシが駅周辺のどこかで返り血を浴びたエナメルのコートと手袋、メットを脱ぎ捨てたからではないかと相馬は考えていた。エナメルは大量の返り血を浴びても血液を浸透させない。コートの下の着衣はきれいなままだから人に怪しまれる怖れはない。ホシは何食わぬ顔で人々に紛れ込み、どんどん遠くへ逃げているのではないか。

相馬は目につきにくい店舗間の路地を次々とあたった。イヤホンから聞こえる同僚の声が一様に焦燥の色を帯びているのが解る。

通り魔事件はホシに現場から逃げ切られたら最後、未解決に終わることが少なくない。被害者と接点がないため、通常の殺しのように動機から被疑者を割り出すことができないからだ。たとえ現場にホシの指紋や毛髪などが山ほど残っていても、前科がない限り逮捕には結びつかない。現場の靴跡や繊維片から靴や衣服が特定できても、よほど特殊なものでなければ量販の海に吞まれてホシに辿り着くことはない。さらにまずいことに、今回は誰ひとりフルフェイスのメットの下の顔を見ていないのだ。ホシの大まかな年齢も、人種さえも分からない。初動で取り逃がせば、このヤマは十中八九、お宮になる。相馬は焦りに炙られるような思いで路地を駆け抜け、駅前通りを見回した。

その時、イヤホンに鋭い一声が響いた。

「ホシの身柄確保! 身柄確保!」

反射的にイヤホンを指で押さえた。

一体どこにいた。

「駅前西側、黒い雑居ビル六階、共同トイレ!」

相馬はぎょっとして通りの向こうを見上げた。まさに目と鼻の先に黒い雑居ビルが聳えている。ホシは犯行後ろくに逃走もせず、野次馬たちの声さえ届きそうなあのビルの共同トイレにいたというのだ。相馬はすぐさまガードレールを飛び越え、信じられない思いで黒い雑居ビルへと走った。

3

与党坂下派幹部・磯辺満忠を乗せた黒塗りのトヨタセンチュリーは、室町四丁目の交差点を過ぎて日本橋付近に差し掛かっていた。後援会会長らとの昼食会の後、本郷の理髪店でグルーミングをすませ、午後の会合に出席すべく永田町の党本部へ向かう。私設秘書・服部裕之の管理する磯辺のスケジュールはいつものように滞りなく進行していた。

磯辺はゆったりとシートに体を預け、スーツの両膝に手を置いて彫像のように静かに目を閉じている。剃刀を当てたばかりの頰から仄かにローションのベルガモットが香り、走行音のほとんどしない車内には磯辺の深く安らかな呼吸の音だけが聞こえている。

磯辺は一九六二年の衆院選で初当選して以来、厚生政務次官を経て厚生大臣として初入閣、以後、厚労族としての地位を築き上げる一方、派閥間の調整に手腕を発揮し、九〇年代以降は党の総務会長、国会対策委員長を歴任してきた。近年は若手の台頭で一時ほどの勢いはないが、党内人事のキャスティングボートを握る重鎮の一人としていまだ隠然たる力を保持している。

一方、隣に座った服部裕之は、三十代の若さで自他共に認める磯辺の懐刀だ。料亭、ゴルフ場、ホテルのスイート、磯辺の密会先には必ず服部の姿があった。

隙のないスリーピースのスーツに身を包んだ服部は、頭の中で週末のスケジュールをさらい直す。毎年、この時季の週末は後援会の花見が立て込む。ことに今年は夏の選挙を睨んですでに資金集めも始まっており、スケジュールは分刻みとなっていた。

かつてないほどの国民的人気を誇る現総理は、公社の民営化を巡ってこの夏、解散総選挙に打って出る。さすがに表立って口に出す者はいないが、党本部に出入りする者の多くが肌で感じていることだった。だが服部は、磐石な地盤を持つ磯辺の選挙に関してはなんら危惧していなかった。問題はむしろ磯辺の現在の状況にあった。そしてそれは、服部のスケジュール帳に、差し迫ったひとつのデッドラインを印していた。

あと十日。

十日のうちにあの火種を消し去らなければ、磯辺のすべてを焼き尽くす大火となる。政治家としてのキャリアは灰燼に帰し、磯辺満忠は完全に政治生命を絶たれる。

無論、そんな出来事は起こらないし、起こってはならない。速やかに火種を消すべくすでに手は打ってある。しかし……。

「あのライオンは運がいい」

不意に磯辺の声がした。

「なんのことです」

見ると、いつの間にか目を覚ました磯辺が通りの向こうを眺めていた。視線の先にあるのは、日本屈指の老舗百貨店の正面玄関を飾るライオンの像だ。

「あの青銅製のライオンは戦時中、金属回収で海軍省に供出されたんだ。ところがどういうわけか運良く溶かされずにすんでな。戦後、どこかの神社に祀られていたのを発見されてあそこに戻ってきた。たしか終戦の翌年で、この辺りをGHQが闊歩していた頃だ」

ついこの間のことを話すような磯辺の口調に、服部はいつもの皮肉な笑みで応じた。

「あなたの言葉で言えば、僕の母はアプレゲールですよ」

「馬鹿に古い言い回しを知っているな」

磯辺の深い皺の奥の目がわずかに笑った。

磯辺は決して『運』を当てにする人間ではない。仕事においても、プライベートにおいても。政治家としては稀なその気質を服部は十分に承知している。

いつの間にか磯辺は再び目を閉じていた。

少し休んでおこうと服部もシートの背に頭をもたせて目を閉じた。瞼の裏の薄灰色の闇の中に、柔らかな釉薬のように濃淡の闇の縞が蠢いている。その不定形な縞を見つめるうち、頭の奥にわだかまっていたひとつの疑念がまたぞろ首をもたげた。

『佐々木邦夫』と名乗る男は、本当はまだ生きているのではないか。

4

相馬が共同トイレに駆けつけると、小便臭いタイルの上に人着どおりの異様な衣服をまとったホシが大の字に寝転がっていた。所轄の川田がホシに跨り、肋骨をへし折らんばかりの勢いで心臓マッサージを施している。壁際の空バケツの脇に注射器が転がっていた。

「シャブか……」

相馬の声に、ホシを見下ろしていた所轄の新村がうんざりとした顔をあげた。

「見りゃ判んだろうよ」

相馬はホシの傍らに屈みこんだ。エナメルのコートには駅前広場での殺戮の激しさを物語るように大量の返り血が飛び散っている。左袖を捲り上げると、案の定、肘の内側に複数の注射針の痕があり、そのうちのひとつに血が固まっていた。血の乾き方から見て最後にシャブを打ってからまだ三十分か一時間そこら。どう見てもそれ以上はたっていない。

「勝手に触るな、相馬」

川田があばた顔を歪め、獲物をとられまいとする獣のようにすごんだ。

相馬は相手にせずにホシの顔を覗きこんだ。二十代後半あたりのまだ若い男だった。呆けたように口を開けて天井を凝視しているが、青白い皮膚はじっとりと冷たく汗ばみ、瞳孔はすでに散大しきっている。その黒い硝子玉のような目は、死の瞬間まで自分の脳が生み出す幻覚を見ていたのだろう。

男の左の鼻腔に微量の白い粉が付着していた。相馬は立ち上がり、黒いフルフェイスのメットが投げ込まれている洗面台に近づいた。メットの中に押し込まれた黒い手袋の上にわずかに白い粉が散っており、ご丁寧に洗面台にはヘロインをスニッフィングするのに使った短く切ったストローが落ちていた。さらに、洗面台脇のゴミ箱からは真新しい包丁の空き箱が三つ突き出ている。

「おまえが考えてることくらい、こっちもとっくに解ってんだよ」

新村がぶらぶらと近づいてきた。

「こいつはここでシャブを突っ込んで、最高にぶっ飛んだ気分で出刃を握って駅前広場に乗り込んだ。で、広場にいた連中を手当たり次第にやった後、ここへ戻って一服したわけだ。今度はヘロインをな。おかげでこのザマだ。まさに飛びっぱのまんまあの世行き。ヤク中の死に方とすりゃ本望だろうがな」

シャブとヘロインというドラッグの性質を考えると、相馬もそういう筋しかないだろうと思った。シャブは精神を高揚させるいわゆるアッパー系のドラッグで、一発突っ込めば瞳孔は散大し、呼吸、心拍数、血圧は急上昇、まさに超人化した気分で狂気のハイウェイを突っ走る。逆にヘロインは弛緩、抑制効果を持ついわゆるダウナー系のドラッグで、阿片のように人を酩酊させ白昼夢を見せる。ホシはシャブをやって広場で大暴れし、そのあとヘロインをやって心臓に変調をきたした。こういうアッパー系とダウナー系のドラッグの組み合わせは心臓に極度の負担がかかるため、しばしば命を落とす破目になるのだ。

遺体を運び下ろす頃には雑居ビルの前にすでにマスコミが殺到していた。

相馬たち所轄の刑事が力ずくで人垣を押し戻す中、担架に載せられたホシは激しいカメラのフラッシュを浴びながら救急車に収容された。事件発生から三十八分。準現行犯逮捕だった。

「死ぬんなら、人殺す前に死んどけ」

吉松が走り去る救急車を眺めながら吐き捨てるように言った。

ホシは無辜の人間を無差別に殺しておきながらヤクでラリったまま死に、もはや裁かれることもない。多くの刑事たちが腹の底に不発弾のような憤りを抱えてのろのろとパトカーに向かっていた。被疑者死亡のまま、署では夕方から捜査会議が開かれる。

広場のあちこちに早くもマイクを持ったテレビレポーターが立ち、増え続ける一方の野次馬が車道にまで溢れている。パトカーでさえクラクションを何度も鳴らさなければ容易に車を出せないありさまで、平素はのどかな広場がまるで祭りのようだった。

いつもならこの時刻、広場は改札脇の甘栗屋のラジオが聞こえてくるほど静かで閑散としている。相馬は派出所勤務の頃、よくハトの餌を手にした老人が石椅子で眠りこけているのを見かけたものだった。話し相手が欲しくて来るのだが、平日の昼日中に広場の椅子にぼんやりと座っている人間はそう多くはなく、たいてい老人はハトに餌をやった後、日向ぼっこのまま居眠りをしていた。

相馬はふと奇妙な違和感を覚えた。

なぜこの広場だったのか。

ホシはあらかじめ新品の出刃包丁を三本も買い込み、言ってみれば人を殺す気満々だったのだ。それなら、どうしてもっと大勢の人間がいる場所を選ばなかったのか。ちょっと出刃を振るだけで人が薙ぎ払われるような雑踏が東京にはいくらもある。それなのに、ホシはなぜこんな閑散とした広場にやってきたのか。

「相馬!」

胴間声に振り返ると、パトカーの窓から吉松が首を突き出している。相馬は頭を過ぎった疑問を打ち消してパトカーに近づいた。ヤク中の通り魔の行動など、いちいちまともに考えても筋が通るわけがない。

「相馬、おまえ富士見医大病院へ廻ってくれ」

富士見医大は被害者の搬送先だが、遺族に司法解剖の承諾を得るためにとっくに所轄の者が行っているはずだ。今さら自分に何をしろというのか。

吉松ははちきれそうな腹回りにシートベルトを装着しながら言った。

「ガイシャでひとり生き残ってるのがいる」

「本当ですか」

相馬は被害者もホシも、通り魔事件に関わった人間はすべて死亡したと思っていた。

吉松はすでにホシが逮捕されていることもあり、大して興味もなさそうに付け加えた。

「まぁ、一瞬のことで何も覚えちゃいないだろうが、そいつが喋れる状態なら一応、話を聞いてきてくれ」

「しかし捜査会議の方は」

訊き返した相馬に、車へ向かっていた刑事たちから声が飛んだ。

「おめぇがいなくたって困りゃしねぇよ」

「ついでに病院でてめぇの頭も診てもらっちゃどうだ?」

刑事たちは、生きてホシを挙げられなかった憤懣を相馬に叩きつけるように、ことさらにゲラゲラと笑いながら通り過ぎた。

彼らは自分を決して組織の一員とは認めない。理由は解っている。

吉松は何も聞こえなかったふりで顎をしゃくった。

「まぁ、悪いが行ってくれ」

半端仕事には半端者を廻すのが一番、差し障りがないというわけだ。

相馬はいつものように黙って頷くと自分の車に乗り込んだ。

犯人逮捕を報じるレポーターの背後で中学生の一団が何がそんなに嬉しいのかピースサインを掲げて飛び跳ねている。相馬は、この事件で一人でも生き残った人間がいたのが救いだと思いながら、クラクションと共にダークグレーマイカのハリアーを発進させた。

5

富士見医大病院の外来診療は午後二時半に終わり、山科早季子は二歳になる息子の翼を膝に抱いて処方箋が出るのを待っていた。整然と並んだ長椅子には会計と処方箋を待つ外来患者がわずかに残っているだけだ。がらんとしたロビーに備え付けのテレビから通り魔事件を伝えるレポーターの声が響いているが、熱心に画面を眺めているのは近くの壁に凭れて立っている若い男くらいだった。濃紺のスーツを着たその若い男は先ほど制服の女性警官と話していたから多分、刑事なのだろう。

テレビに関心のない息子の翼は、オーバーのフードを目深に被ったままひたすら両指を動かして『おはなしゆびさん』に興じている。ウッウッという声しか出ないが、歌っているつもりの翼はご機嫌だ。早季子はフードの上からそっと翼の頭を撫でて、病院の玄関先に目をやった。

大きな桜のある車回しに次々とテレビ局の車両が到着し、スタッフたちが撮影機材を降ろしている。半時間ほど前、サイレンを響かせて立て続けに病院に到着した救急車は、やはり通り魔事件の被害者たちを運んできたのだ。あの撮影機材は、病院へ駆けつけてくる被害者の家族を映すためのものだ。早季子は恐ろしい事件に巻き込まれた被害者とその家族のことを思い、やり切れない気持ちだった。ただそこにいたからという理由で人が殺されていいはずがない。

戸外は夕暮れに向けて風が出てきたらしく、スタッフのジャンパーが小さくはためいているのが見える。煙草に火をつける者、缶珈琲を開ける者、それぞれに被写体が現れるのを待っている。屈強な男達が肩に担いだ撮影機材は、早季子に昨年の秋、生まれて初めてテレビカメラの前に立った日々のことを思い出させた。

早季子がそのドキュメンタリー番組の取材を受け入れたのは、考え抜いた末の決断だった。顔と実名を晒してテレビに出ればどんなことになるか、想像がつかないわけではなかった。それでもあえて取材を受け入れたのは、少しでも多くの人に事実を知ってもらいたいと思ったからだ。

銀杏並木が綺麗に色づいていた十月の終わりだった。一週間に及ぶ収録はすべて早季子の家で行われた。番組のスタッフたちは初めのうちこそ腫れ物に触るように早季子たちに接していたが、収録の合間に言葉を交わしたり、お茶を飲んだりするうち自然と普通に接してくれるようになった。そのことにずいぶんと気持ちが救われた。

収録の最終日、夕焼けに染まった子供部屋で男性スタッフたちがカメラの位置を変える間、スタッフの女の子のひとりが翼に『おはなしゆびさん』を教えてくれた。短い髪に赤いバンダナを巻いたその女の子は、翼の傍らに座って「このゆび、ママ。やさしいママ」と甥っ子にでもするように歌ってくれた。翼は女の子を真似て嬉しそうに一生懸命に指を動かした。早季子は、そんなことが起こるとは夢にも考えていなかった。思いがけない光景に胸がつまり、不覚にも涙が零れた。

十二月に番組が放映されてから、早季子たちの身には実に様々な出来事が起こった。それでも、取材を受けたあの時の決断を、早季子は今も後悔はしていなかった。

クラクションが鳴り、病院の玄関前がにわかに騒がしくなった。見ると、刑事らしい一人の男が車を降り、一斉に群がるマスコミの人間たちを払いのけるようにして足早にやってくる。テレビを観ていた若い刑事が軽く手をあげて玄関口へ走り出した。その突然の動きに翼が驚いて顔をあげた。フードが外れて露わになった翼の顔を見た途端、若い刑事は凍りついたように足を止めた。

翼には顔の右半分がない。

右頰、口蓋、口唇、舌と右顔面に集中した壊死組織を切除したため、顔の右半分がえぐり取られたように陥没しており、右目は眼球を含む眼窩内容除去手術のため眼窩内が空洞になっている。口腔周辺は再建手術が施されているが、陥没した右鼻翼から右耳の下までの縫合痕はケロイド状に赤く盛り上がり、下顎の真ん中にも縫合痕が断裂のように残っていた。

若い刑事は化け物でも見たように気味悪そうに眉を顰めた。ロビーの入り口から「坂井!」と呼ぶ声がした。若い刑事は嫌悪の一瞥をくれて素早く走り去って行った。

早季子は自分の気持ちを引き立てるように「よいしょ」と声を出してずり落ちそうな翼を膝に引き上げた。こんなことは初めてではない。いずれ翼は今のような好奇と嫌悪の目の中へ一人で踏み出して行かねばならない。つらいだろうが、自分から出て行くことで初めて友人や理解者を得て、生きる場所を切り拓くことができるのだ。早季子はきょとんとしている翼に笑いかけると、フードを被せぬまま翼に頰を寄せて一緒に『おはなしゆびさん』を始めた。翼は、早季子が耳元で歌う声に合わせて楽しげに身体を揺すった。

そういえば、こんなふうに翼の心に寄り添って遊ぶのは久しぶりのような気がした。

ひと月あまり前、早季子の元にある問い合わせの電話が殺到した。それ以来、早季子の頭はひとつの問いに占領されていたからだ。翼の看護をしている間も、遊んでやる間も、慌しく自分の食事をとる間も、その問いが頭を離れたことはない。

『佐々木邦夫』と名乗る男──あの男が言っていることは、真実なのだろうか?

6

「被害者の家族はもう来てるのか」

相馬は駆けてきた新人の坂井にすぐさま尋ねた。被害者は五人。そのうち四人は搬送後まもなく死亡が確認されていた。

「さきほど久保忠の遺族が到着しました。遺族には永山巡査が付き添っています」

『家族』を『遺族』と得意げな調子で言い換える坂井に相馬は不安を覚えた。

「おまえ、ひょっとして駆けつけてきた家族に『ご遺族の方ですか』と訊いたんじゃないだろうな」

それが何か、という顔をしている坂井に相馬は思わずかっとなった。

「言われた身になってみろ!」

ロビーに怒声が響き、カウンターの中の薬剤師がこちらに咎める目を向けた。相馬は声は抑えたが怒りはとうてい抑えられなかった。

「いきなり自分の家族が事件に巻き込まれたと聞いて、どんな気持ちで病院へ駆けつけてくると思ってるんだ。死んだと言われても意味が解らない時に、馬鹿なことを言うな」

坂井はふてくされた顔でうつむいた。言われた内容よりも言葉遣い程度のことで怒鳴られたのが不満なのだと解り、子供のように不機嫌に押し黙った坂井と向き合っているのが馬鹿らしくなった。相馬は自分から話を続けた。

「それで生き残った被害者は」

「左脇腹を十二針縫う全治二週間です。治療は終わって外科の待合スペースで待たせてあります」

坂井は不承不承に答えると、ようやくポケットから手帳を出して読み上げた。

「繁藤修司、十八歳。烏山にある日榮建設に勤務。深大町四丁目二の八のタカミ荘二〇三号室に独居。両親は離婚。根津に住む父親はトラック運転手、母親は再婚して大阪在住」

「じゃあ、今は父親が来てるのか」

「いえ、まだ」

それだけ聞くと坂井にロビーにいるように命じて、相馬は外科の待合スペースに向かった。なぜ少年をひとりにしておいたと怒るだけ無駄だと思った。あんなむごい事件に遭ったのだ。身体の傷より精神的な衝撃の方が遥かに強い。相馬は廊下の青いラインを辿って外科へと急ぎながら、せめて看護師が気づいてそばについていてくれれば良いがと思った。

外科外来は西翼の一階にあった。診療室に面した待合スペースはすでに灯りも消え、寒々とした薄暗い廊下に無人の長椅子が並んでいるばかりだった。相馬はひやりとして辺りを見回した。

少年の姿はどこにもない。

相馬は西翼にある各階の待合スペースを片っ端から捜した。色とりどりのラインが引かれた人気のない廊下に自分の靴音だけがせわしなく反響し、それがよけいに気持ちを急き立てた。

繁藤修司はナースセンターにも屋上にもいなかった。背中を冷たい汗が流れ落ちた。相馬は念のためにもう一度、西翼一階に取って返した。

すると、さきほどは確かに無人だった外科外来の方からくぐもった人の話し声がする。行ってみると、一人の茶髪の少年が廊下の公衆電話を使っていた。

少年は病院で貸与された白い検査用の簡易服の上に、あくまで自分の物を身につけておくのだというように生乾きのジップアップパーカーを羽織っていた。グレーのコットン地に鮮やかなコバルトブルーのロゴのついたパーカーは、左脇腹の辺りが二〇センチほどすっぱりと切れて水に濡れた血の痕が薄く滲んでいる。

「大袈裟なんだよケーサツは。マジたいしたことねぇから」

繁藤修司はまるで年の離れた弟に話すようにやさしい口調で喋っていた。殴られた左顎が暗紫色に腫れ上がり、喋ると息が漏れるのを何とかごまかしている。

「来なくていいって。それよか眠くなったら高速降りて仮眠しろよ。事故って死ぬよかクビのがマシだろ」

修司は片手で次々と硬貨を入れながら何かを聞いて笑った。

「んじゃもう金ないから。じゃあな」

受話器を置くと修司は傍らの長椅子に座り込み、そのまま自分の胴を抱くようにしてじっと身を折り曲げている。相馬にも覚えがあった。縫った後しばらくは痛む。相馬は修司が息をついて顔を上げるのを待って近づいていった。

実のところ、修司が事件にどれほどのダメージを受けているのか、相馬にはよく解らなかった。それでもこの十八の少年には、今、高速でトラックを転がしている父親の状況を考えるだけの自他を区切る堅固な意志がある。すぐに事情聴取をしても大丈夫だと感じた。相馬は警察手帳を見せ、単刀直入に用件を述べた。

修司はあからさまに値踏みをするような鋭い眼差しで相馬を見上げた。だが文句を言うでもなく、ゴム製の氷囊を時々顎に当てながら駅前広場で起こった出来事について話し始めた。ホシが四人の人間をどのように刺殺したか、その順序も動きも、凶器の三本の出刃包丁を取り換えたタイミングも、修司はすべて記憶していた。

相馬は要点を手帳に書き付けながら、凄惨な体験を淡々と話す修司の冷静さに内心舌を巻いた。ところが、その冷静さの一方で修司は、凶器を持ったホシと素手で組み合うというおよそ正気では考えられない暴挙に出ていた。相馬は眼前の少年に興味を覚えた。

「それで、そのオロナミンCの瓶を取りに駆け出した時に、ここをやられたんだ」

修司は指で自分の左の脇腹を差した。はだけた簡易服の下に、傷口を覆った大きな白いガーゼが見えた。

「切られたのは分かったけど、それどころじゃなかった。俺はとにかくあいつのメットを叩き割るつもりで、空き瓶を摑んで振り返ったんだ」

「どんな風に」

修司はスリークォーターのピッチャーのように右腕をやや斜め後ろに振り上げて見せた。打ち下ろしていれば、バイザーは粉々になっただろう。

「けど振り返った途端、いきなり右のこめかみにすげぇ一発を喰らった」

「右?」

右のこめかみということは、ホシは左手で修司を殴打したということだ。

修司は相馬の不審を理解したらしく、そのとおりだと言うように頷いた。

「あいつは左手も使えたんだ。俺はあいつが左も使えるなんて思ってなかったんで、思い切りまともに喰らっちまって……たぶん、その一発で脳震盪かなんかを起こしたんだと思う。そのまま噴水に突っ込んだんだ」

相馬は手帳に『ホシは両手利き』と書き込み、その下に二重線を引いた。同時に修司が相手の利き手を考えて動く程度に乱闘慣れしていることも頭に入れた。

「噴水に落ちてからの事は覚えてるか?」

「ああ、体は利かなかったが意識が丸ごと飛んでたってわけじゃない。何が起こってんのかくらいは解ってた。あいつは水に沈んでる俺の両足を摑んで噴水の縁の方へ引っ張り寄せた。それから右手で出刃を振り上げたんだけど、そのあと何かにびっくりしたみたいに駅の方を振り返った。そんで急に出刃を捨てて逃げ出したんだ。俺は意識が戻ってきて息が苦しくなって水から這い出した。ゲボゲボいってたら、駅の方から拳銃を抜いたお巡りが走ってきて俺が生きてるのを確かめた。そいつから火薬の匂いがしたから撃ったんだなと思った。当たってないけどな。そん時あいつはもう広場を抜けて駅前通りの方へ向かってた。お巡りは無線になんか喋って救急車呼んで、あいつを追いかけて行った」

修司はこれで全部だというように相馬を見た。あの警官がいなければ自分は死んでいたとも、命を助けられたとも言わなかった。警官は屋台の天津甘栗屋からの一報で駅の北口の派出所から駆けつけたのだが、実際あと数秒でも到着が遅れていれば、修司は今頃、間違いなく司法解剖を待つ列に連なっていただろう。あの場所にいて助かったのはまさに僥倖だった。

「事件の起こった時、どうして駅前広場にいたんだ?」

相馬はふと好奇心に駆られて尋ねた。

「そんなの関係ねぇだろ」

淡々とした口調に初めてわずかな苛立ちがみえた。

「いや、言いたくなければいいんだが……。ただ、平日の昼間だから」

「土方だって年中無休ってわけじゃないんだぜ」

そう言うと、修司は突き放すように短く答えた。

「友達と待ち合わせだよ」

「そうか」

相馬はそれ以上、尋ねなかった。

「行っていいか」

「一応、緊急の連絡先を教えておいてもらえないか」

「今はない。噴水につっ込んで携帯、ダメんなっちまったから。俺の、防水じゃないんでね」

噓だと思ったら自分で確かめろというように、修司はカーゴパンツのポケットからメタルブルーの携帯を出して投げてよこした。開けてみると液晶が曇って完全に壊れていた。相馬は携帯を返すと、手帳を一枚破って自分の携帯の番号を書いて渡した。

「とりあえず明日ここに連絡をくれ。供述書にサインが必要だから」

修司は黙ってメモを受け取った。それから不意に問い質すような目で相馬を見つめた。

「あいつがクスリやってたっていうのは、本当なのか」

どこでそんな話を聞いた。相馬は驚いたが、さすがに顔に出すほど迂闊ではない。

「捜査はこれからなので、詳しいことはまだ何も解ってないんだ」

「『白昼の通り魔。死傷者五名。犯人は薬物乱用者か』。警察の捜査より売店のテレビの方が早いってか」

相馬は呆れた。

「わざわざ売店までテレビ見に行ったのか……」

売店は東翼の二階にあり、ここからはかなり遠い。縫った直後の傷が痛まぬようにそろそろと歩いて往復したとすると二十分はかかっただろう。

「ほかに用もあったしな」

修司は長椅子の下から手品のようにステンレス製のゴミ箱を取り出した。おそらくどこかの診察室から拝借したのだろうその空のゴミ箱には、売店で売っているロックアイスの袋がきっちりと納まっている。

「看護師にもらった氷、すぐ溶けちまったから」

修司は氷囊の中の温くなった水をステンレスのゴミ箱に捨て、袋から新しい氷をつかみ出した。

相馬は、最初に修司が外科の待合スペースにいなかったのは、売店へ行っていたからだと気づいた。一番の目的はおそらく、金を両替して大量の十円玉を手に入れることだ。公衆電話から自分のことは心配ないと父親に電話するために。

修司がいきなり耳を疑うようなことを言った。

「あいつはクスリなんかやってなかった。間違いなく正気だった」

そっけないほどの口調だった。修司はそれきり警察がどう考えようと勝手だというようにせっせと氷を氷囊につめている。

こいつは一体どこからそんな突拍子もない事を思いついたんだ。

尋ねようとした時、看護師が息を切らして駆けてきた。

「刑事さん、すぐに正面玄関の方にお願いします」

駆けつけた被害者の親族とマスコミの人間が玄関前でもめて騒ぎになっているという。相馬は心の中で坂井を呪った。

だからロビーにいろと言っただろ。

急いで正面玄関に向かおうとした相馬は、いつの間にか修司がロックアイスの袋を手に通用口の方へ歩き出しているのに気が付いた。

「どこ行くんだ」

「決まってんだろ、帰るんだよ」

「おい、ちょっと待て」

相馬は咄嗟に修司の腕を摑んだ。

その途端、修司は燐が青く発火するような激しい嫌悪を〓らせて相馬の腕を振り払った。

相馬は驚いて修司を見た。

「……俺は警官が嫌いなんだ」

相馬は、修司がずっと警官への激しい嫌悪を押し殺していたことに初めて気づいた。ひととおりの話をする間、修司が身体的な痛みと同時にこれほどの嫌悪を隠しおおしていた事に少なからずたじろいだ。こいつを子供だと考えるのは間違いだと思った。

「とにかく……ちょっと待っててくれ。すぐに戻るから」

相馬はそれだけ言うと、うろたえている看護師を促して正面玄関に向かった。

7

修司は、相馬と看護師が廊下の角を曲がるまでじっと見ていた。そして誰もいなくなるとようやく悔悟の溜め息をついてその場に座り込んだ。

やっちまった……。

警官に向かって警官が嫌いだと喚くことは、『俺に目をつけて下さい』とお願いするに等しい。そんなことは重々解っていた。だから全神経を集中して可能な限り協力的に接していたのだ。もう少しで何事もなく終わるはずだった。ところが、刑事に腕を摑まれた途端、埃っぽい材木置き場の匂いと鳴り響くサイレンの記憶が押し寄せ、瞬間、血が逆流するような怒りで前後を忘れた。

修司はもう二度と、警官という名のつく人間と関わりたくなかった。

死んだ通り魔のことなどほっとけばよかったんだ。それなのに自分から、あいつはクスリをやってたのか、などと尋ねて墓穴を掘り、その挙句、あと一歩のところで大失態をやらかした。俺は救いようのない馬鹿だ。

気がつくと、傷口からガーゼに血が染み出ていた。修司は痛みと情けなさの両方で顔をしかめた。刑事が戻ってくるまで待つ気は毛頭なかった。痛みの大波が去るのを待って修司はゆるゆると立ち上がった。そして出来るだけ上半身を曲げずに床のロックアイスの袋を取り上げると、そのまま廊下の突き当たりの通用口の方へ歩き出した。

その時、突如ものすごい勢いで通用口の扉が開いたかと思うと、一人の男が血相を変えて飛び込んできた。男は修司を見るなり転げるように駆け寄ってきた。

「あとの四人は、あとの四人は無事なのか」

「あとの四人……?」

修司は男の勢いに吞まれて思わず鸚鵡返しに尋ねた。

男はいきなり修司の両肩を摑んだ。

「刺された四人だ!」

修司はまじまじとその男を見た。

四十代後半かそこらの、一目でオーダーメイドと判る仕立ての良いダークスーツにインテリ風のフレームレス眼鏡を掛けた男。間違っても知り合いにそんな奴はいない。

「誰だよあんた」

男は答える気がないのか余裕がないのか、常軌を逸したような切羽詰まった声で叫んだ。

「四人はどうなったんだ!」

そういう事は医者か警察に訊いて貰いたいと思ったが、修司は仕方なく事実を告げた。

「死んだよ」

男は絶句した。それからまるで頭を殴られたようにうめき声を漏らしてその場に座り込んだ。静脈の立った大きな手の中できれいに整えた髪がくしゃくしゃになっていた。そのまま両手で自分の頭をかち割ってしまうんじゃないかと修司は本気で心配になった。看護師を呼んだ方がいいかと思い始めた頃、男の搾り出すような声が聞こえた。

「……逃げろ。できるだけ遠くへ逃げろ」

男は顔を上げ、修司の目を見た。青褪め、冷や汗の浮いた恐ろしい顔をしていた。いい年をした大人のそんな顔を見るのは初めてだった。

外来受付の方から人の話し声と足音が近づいてきた。男は弾かれたようにそちらへ目をやると、すぐさま立ち上がった。

「いいか、よく聞くんだ」

男は必死の形相で修司の目を覗き込むと、一言一言、修司の頭に刻み込むように言った。

「あと十日。十日、生き延びれば助かる。生き延びてくれ。君が最後の一人なんだ」

そう言うと男は、近づく人の気配に追い立てられるように瞬く間に通用口から姿を消した。

病院を出ると、空にピンク色の雲が広がっていた。

派手な色つきの雲のせいか、空が妙にだだっ広く感じられた。初めての町で、修司には駅がどちらの方向にあるのか見当がつかなかった。最初に行き会った中学生に道を尋ね、住宅と商店が混在する通りを指差された方角へ歩き出した。風が出ていたので、濡れたパーカーは歩いているうちにほとんど乾いた。

失血したせいだろう、自分でも時々、足がふらつくのが解った。立ちどまって自販機に手を突いて休んだ。何か腹に入れなければと思ったが、どうにも物を食う気にならなかった。刑事に渡された携帯番号のメモを丸めて自販機のゴミ箱に捨てると、パン屋で珈琲牛乳を買った。それから駅前までなんとかのろのろと歩き、バスのロータリーのベンチに座って飲んだ。

身体が重く、息をするのも億劫だった。いつの間にか、目の前のデパートのエントランスが眩しい光を放っていた。ビルの看板や商店街の街灯にも灯りがともり、気がつくと見知らぬ街の駅前は夜の始まりの賑わいに包まれていた。

やがて、一ブロック先の角を曲がって黄色い循環バスが姿を現した。行き先表示に『深大寺駅行』とあるのが見える。

深大寺駅……。血なまぐさい事件が起こった場所。

今日、あの桜の咲く駅前広場の石椅子に座った時は、昼だった。

修司はなぜか駅前広場は今も昼のままで、シニヨンの女も、パールのネックレスをした老婦人も、女子大生も、商店主風の男も、自分自身も、まだ噴水の周りのベンチに座っているような気がした。死んだ四人の顔はそこだけぼけた写真のように思い出せなかった。

目の先の横断歩道を、若い母親とおけいこ袋を提げた女の子が楽しそうに話しながら歩いていく。修司は見知らぬ母娘を見送りながら、あのフレームレスの眼鏡をかけた男はちゃんと自分の家に帰れただろうか、とぼんやりと思った。

心を病んだ気の毒な男……。頭を抱えて蹲った左手の薬指に、銀色の指輪をしていた。きっと家には妻子がいるはずだ。たぶんあの男はテレビで凄惨な通り魔事件の報道を見てショックを受けたんだろう。そのせいで、あいつの壊れた頭の中いっぱいに入道雲みたいに妄想が膨らんだんだ。

親父もあんなふうだった。

事故を起こしたすぐ後は、親父も時々おかしなことを喋り出すことがあった。頭の中で色んな思いつきが結びついて、他人には解らない現実が出来上がっちまう。話を合わせてやりたかったけど、親父の現実はいつもラグビーボールみたいにどっちに転がるか見当がつかなくて、俺はたいてい右往左往するばっかりだった。

あのフレームレスの男に教えてやればよかった。通り魔はもう捕まって、俺はちゃんと生き延びているから心配しなくていいって。そうすれば、あいつは安心して家に帰れたかもしれない。

身体がひどくだるい。目を瞑ればたちまち眠ってしまいそうだった。

黄色い循環バスがロータリーの緩やかなカーブを曲がって近づいてくる。

あれに乗って、俺はアパートに帰る。

そして、自分の布団に倒れこんで何も考えずに眠る。

朝まで目を覚まさずに、死んだように眠る。

その時、混濁した意識の底の方から、ふっと小さな泡が浮かんでくるようにひとつの疑問がわいて出た。

あの気の毒な男は、なんで俺の顔を知ってたんだ……?

ニュースでは五人死傷というだけで、顔写真はおろか被害者の名前さえまだ報じられていなかった。なのに、あの男は俺の顔を見るなり真っ直ぐに駆け寄ってきた。

あの男は、なんで初めから俺が通り魔事件の被害者だと知ってたんだ……。

黄色い循環バスが停車し、電子音と共に扉が開く。わずかな乗客が降りてあっと言う間にいなくなった。深大寺駅に戻るバスの扉が、誘うように口をあいたまま修司が乗るのを待っている。

考えなければ……。

何かが、遠くか細い声のように危険を知らせていた。だが、眠気と疲労が圧倒的な力で思考を押し流していく。

修司は、暖かく居心地の良い車内へと続くステップをぼんやりと見上げた。

8

相馬は署の玄関階段を駆け上ると、捜査会議の行われている会議室へ急いだ。右目の辺りがずきずきと痛む。指で触れると案の定、瞼が熱を持って腫れあがりかけていた。

事の起こりは、病院に駆けつけた被害者の親族が建物に入ろうとするのに、カメラマンが立ち塞がって写真を撮ったことだった。激昂した親族はカメラを奪って投げ捨て、商売道具を壊された若いカメラマンは頭に血が上った。相馬が正面玄関に行った時にはすでに親族とカメラマンはほとんど摑み合いになっており、親族の振り回した拳が二人を何とか引き離そうとした相馬の顔面にカウンターパンチとなって決まった。

肉親を失った親族に腹は立たなかった。代わりに、相馬は足元にあった大きな銀色のカメラケースを力まかせに蹴飛ばした。カメラケースは凄まじい音をたてて桜の樹の根元まで吹っ飛んだ。始末書でも構うものかと思った。そんなことより悔やまれたのは、繁藤修司をひとりにしたことだった。相馬が戻った時には、修司の姿はどこにもなかった。

もう一度会って話を聞かなければ。そう思いながら相馬は会議室の扉を開けた。すでに捜査会議は終わり、刑事たちの班分けが始まっていた。

今後の捜査では、犯行の動機に繫がるホシの心情および素行、犯行時の詳細な状況、凶器と薬物の入手経路等をホシの証言なしに解明しなければならない。その上で書類送検することになるのだが、被疑者が死亡しているため、不起訴という結果が待っている。面倒である上に消化試合の感は否めず、班分けの点呼に応えてバラバラと捜査に出て行く刑事たちにもホシの逮捕をかけてしのぎを削り合ういつもの緊張感はなかった。

相馬は凶器の入手経路の班に振り分けられたのち、黒板に書かれた文字に目を走らせ、これまで判明している事実を頭に入れた。ホシは二年前に覚醒剤不法所持であげられており、早々と身元が割れていた。

佐田護、二十八歳。神奈川県川崎市生まれ。元パチンコ店店員。

住所・豊島区雑司が谷十四の八 三池アパート二〇二号。

佐田は午後三時五十分に搬送先の病院で死亡が確認されており、死因は薬物乱用による心不全となっていた。

相馬が必要事項をメモして会議室を出ようとした時、またしても胴間声に呼び止められた。上座にある幹部席の長机から吉松が手招きしている。相馬は諦めて幹部席へ出頭した。

「それ、どうしたんだ」と、吉松は相馬の腫れた右瞼を指差した。

「病院でガイシャの家族とカメラマンが揉み合いになったのを、止めた際のものです」

カメラケースを蹴飛ばしたことは言わずに置いた。

「そうか。ああ、生き残ったガイシャの供述、取れたか?」

「今夜中に調書にしておきます」

そう答えると、相馬は念のため吉松に確認した。

「佐田の血中から薬物反応は……」

吉松は卓上の資料に目を落とした。

「メタンフェタミンとジアセチルモルヒネが出てる。それがどうかしたのか?」

相馬は、修司からホシは正気だったと聞いた時から引っ掛かっていたことを口にした。

「佐田は広場から逃走する際、出刃包丁を捨てているんです」

「そりゃあ、制服警官に発砲されてビビったんだろ」

「普通ならそうです。しかし佐田はシャブの力で四人を刺殺してまさに全能感の絶頂にあったはずです。その佐田が、たった一発の銃声にビビって凶器を捨てて逃げたというのがちょっと妙な気がして。シャブでハイになっている場合、むしろ凶器を振り回して警官に向かってくるか、逃走するにしても凶器を手に通行人を見境なく襲うか」

「……まあなぁ」と、吉松は宙を見上げて考え込んだ。それから、思いついたように相馬に尋ねた。

「おまえはなんでだと思う」

「解りません。ただ、出刃を捨てたことで、佐田は結果的に現場では命拾いしています。警官は、凶器を持たずに逃走するホシを背後から射殺することはできません」

吉松の眉間にわずかに縦皺が走った。相馬は構わず続けた。

「佐田が出刃を握って逃走していれば、佐田はたぶんあの場で……」

「相馬」

遮ったのは、傍らで聞いていた警部の上枝だった。上枝は卓上のファイルをまとめて立ち上がった。

「おまえは被害者の方を担当してくれ。凶器の方には木田を廻す」

「ちょっと待って下さい」

通り魔事件ではホシと被害者には何の接点もない。やる事といえば焼香に行き、住所氏名、家族構成などを確認し、なぜ運悪くその場に居合わせたのかを尋ねるくらいで文字どおり書面作りのための仕事だ。この事件で被害者を担当するということは、実質的には捜査から外れることを意味する。

相馬はわけが解らなかった。なぜ突然、捜査から外されるのか。吉松も意外な顔をしており、捜査に向かいかけていた刑事たちも数人、足を止めて振り返った。

上枝は相馬の視線を無表情に受け流すと、相馬などその場に存在しないかのようにファイルを手に会議室を後にした。話をさらわれた吉松は気まずい顔で肩をすくめた。

「まぁ、ということだ」

巨体を揺らして出て行く吉松が、腹の中であいつもそうとう憎まれたもんだと思っているのが相馬には手に取るように解った。上枝が相馬を憎んでいるのは周知のことだ。だが、こんな小役人の嫌がらせのようなやり方は上枝のスタイルではない。上枝が相馬を叩くのは、相馬が苦しむのを見て楽しむためだ。すでにホシの挙がった消化試合のような捜査から外したところで、上枝には何のうまみもない。

同僚の刑事たちが遠巻きにしているのが解った。面白がっている者、高みの見物を決め込んでいる者、様々だったが、あえて相馬に声をかける者はなかった。

背を向けて戸口に向かって歩き出した相馬に、後ろから野太い声が飛んだ。

「いない方が捜査がはかどる。そういう奴もいるんだよなぁ」

相馬はこの五年そうしてきたように、同僚の揶揄を無視して会議室を出た。

9

午後十一時を過ぎると、節電のため刑事部屋の東半分の蛍光灯が消される。相馬は修司の供述を文書に起こすため、ひとり薄暗い刑事部屋に残ってパソコンに向かっていた。だが、キーボードの上に置いた手は一向に動かない。

上枝はなぜ、ホシの挙がっている消化試合から俺を外したのか。佐田は準現行犯逮捕だ。ヤクの前科があり、犯行後、血中から薬物反応も出ている。ヤク中の佐田護による通り魔殺人という筋は動かない。それなのに、なぜ上枝は……。

そう考えながら修司の供述を見直すうち、殺人現場での佐田の行動にどことなくしっくりこないものがあるような気がしてきた。出刃を捨てて逃走したことだけではない。何かもっと大きな、辻褄の合わない、おかしなものがある。だが、それがなんなのか。何度、供述のメモを読み返してもはっきりと摑めない。

もどかしさにため息をつき、行き詰まった頭をぐるりと廻した。慣れないデスクワークに固まった首筋がばきばきと音をたてた。修司の供述書はまだ最初の数行しか書けていない。相馬はとりあえず珈琲でも飲もうと立ち上がった。

刑事部屋の前の廊下に、不味いことで有名な骨董品のような珈琲の自販機がある。コンビニまで行くのが面倒で相馬は自販機に硬貨を入れた。紙コップに珈琲の落ちるしょぼしょぼした音がヤク中の尿検査を思い出させ、飲む前から気が滅入った。

そのしみったれた音を露払いとするように、階下からゆっくりと階段を上がってくる靴音が聞こえた。この時刻に署に舞い戻ってくる人間はひとりしかいない。

案の定、平山庄治がカップ酒の入ったコンビニ袋を提げて現れた。

平山は仮眠室に勝手に寝泊まりするのを黙認されている署内で唯一の男だ。ヒラ刑事のまま定年まであと一年。本来なら中堅、若手の刑事たちからそれなりに一目置かれる老刑事であってしかるべきなのだが、現実には誰からも距離を置かれる鼻つまみ者だった。不法滞在者と見れば脅しあげて稼ぎを巻き上げ、手帳をちらつかせてタダで抱ける女は総ざらいにし、営業許可の曖昧な店を狙っては払いを踏み倒す。万年ヒラでこき使われる腹いせに、刑事の旨みは骨までしゃぶり尽くすと決めて生きてきたような男だ。

平山が飛ばされないのは幹部の弱みを握っているからだという噂もある。相馬は、署内では平山と同じく四面楚歌だったが、「弾かれ者同士うまくやろうや」と目配せする平山とうまくやるつもりは毛頭なかった。

平山はコンビニ袋を揺らしつつ、好々爺じみた笑みを浮かべてぶらぶらと近づいてきた。

自販機が珈琲の出来あがりを知らせるピーという電子音を鳴らし、相馬は取り出し口に手を伸ばした。

「なぁ、やめとけよ相馬」

そう言うなり平山はだしぬけに革靴の底で自販機の取り出し口を蹴り抜いた。暗い廊下に爆発音のような凄まじい音が反響した。プラスティックの取り出し扉が粉々に砕け、茶色い珈琲がへこんだ自販機の腹を伝って床に血溜まりのようなしみを広げていた。

平山が階上に上がったのを知っている一階の当直の者は誰も様子を見に来る気はないようだった。相馬は何の用だという顔で黙って平山の出方を見た。

平山はスラックスの裾の汚れを気にしながら死んだ自販機から足を引き抜いた。

「この件はさっさと片づけろって上からお達しがあったんだよ。まぁ準現で被疑者死亡なんだから、ほっといてもすぐ片がつくんだが」

平山が『やめとけ』と言ったのはこの事件のことなのだ。相馬は『上からのお達し』という言葉にピンときた。

「このヤマ、何か裏でもあるのか。あんた、何か知ってるのか」

平山は何も聞こえなかったように片足を上げて珈琲色に染まった自分の革靴を眺めている。

「この靴はもうだめだなぁ。駅前の靴屋にいいのが出てるんだよなぁ。一度試しに履いてみたら、サイズもぴったりでな」

相馬は黙って財布を取り出すと一万円札を渡した。

「そいつはズック靴じゃなくて、本革のちゃんとした靴なんだ」

相馬の財布から二枚目の一万円札が消えた。平山は札を無造作にコンビニ袋に押し込むと、カップ酒を取り出してまるで水でも飲むように喉を鳴らして一息に飲み干した。それから大きくひとつ酒臭い息をつくと、「いいこと教えてやるよ」と、満面に笑みを浮かべた。

「俺は、本当にヤバイことは耳に入れないようにしてるんだ」

相馬は思わずカッとなって平山の胸ぐらを摑んだ。しかし小柄な平山は傾いだ体勢のまま相変わらず笑みを浮かべて相馬を見つめている。

「警察官を敵に廻してもどうって事ないが、警察を敵に廻すってのは馬鹿のする事だからな」

本当にヤバイことを耳に入れるということは、警察という組織を敵に廻すということだ。そう平山は言っているのだ。

「どんな裏だろうが、うちの署長や上枝レベルじゃ、本当のとこは何も知らされちゃいねぇよ」

平山は肩を振って相馬の腕をふり解いた。

上枝や署長さえ何も知らない。一体どこからの、どういう力なのか。

こちらの戸惑いを嗅ぎ付けたように、平山が上機嫌で言った。

「このヤマに深入りしたら、おまえ、これまでみたいに上枝に飼い殺しにされるくらいじゃすまなくなるぜ」

『飼い殺し』という言葉が、相馬の胸に薄い血を滲ませた。

平山はカップ酒の空き瓶を可燃物のゴミ箱に投げ込んだ。

「おまえもつまんねぇ事をしたよなぁ。言われたとおりに素直に書いときゃすんだもんを。馬鹿な意地を張ったおかげで同僚からはつま弾き、上司からは飼い殺しだ」

相馬の脳裏に、デスクに置かれた白い用紙が蘇った。

『とりあえず、名前と住所だけ書いといてくれ』

上枝は当たり前の仕事のように言って相馬にペンを渡した。

そうだ。あの時から俺は『飼い殺し』だ。

寝食を忘れてようやく摑んだ事件の端緒はすべて上枝に取り上げられて他の刑事に投げられる。ホシを追いつめれば、突然ほかのヤマに回される。俺は一生、事件の外野を這いずり回るだけで、刑事として浮かび上がることはない。

黙って相馬を眺めていた平山の顔に初めて陰惨な喜色が広がった。

「俺はな、相馬。おまえが上枝にいたぶられるのを見てるのが、楽しくてしようがないんだよ。いつ俺みたいになるかなぁってな。だから、おまえにはヤバいヤマを踏んでほしくないんだ」

そう言うと平山はコンビニ袋を揺らしながら仮眠室へと歩き出した。壊れた自販機はプラスティックの裂け目からだらだらと褐色の液体を流し続けていた。

相馬は自販機の前に立ったまま、平山の背を見送った。

第五管区海上保安本部・高知県高知市。

三月二十五日午前九時頃、潜水訓練中のダイバーが高知港の岸壁近くの海底に沈んでいる転落車両を発見。車は相模ナンバーのシルバーのインプレッサ。

車両所有者は神奈川県大和市在住、元廃棄物収運業・真崎省吾さん、四十二歳。

車内は無人で、周辺海域からは所有者と思しき人物の遺体は発見されておらず、

高知県警は事故と事件の両面から捜査中。三月二十六日付 高知日報

(気になる続きは、ぜひ本書でお楽しみください)

■ 書誌情報

書名:犯罪者 上

著者:太田 愛

発売日:2017年01月25日

ISBNコード:9784041019504

定価:1,056円 (本体960円+税)

ページ数:528ページ

判型:文庫判

レーベル:角川文庫

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321404000117/

書名:犯罪者 下

著者:太田 愛

発売日:2017年01月25日

ISBNコード:9784041019511

定価:968円 (本体880円+税)

ページ数:464ページ

判型:文庫判

レーベル:角川文庫

詳細:https://www.kadokawa.co.jp/product/321404000118/

■ あわせて読みたい!

編集&営業メンバーが考案した新帯・拡材(店頭装飾用のPOPやパネル)について、以下の記事で詳しく紹介しています。ぜひあわせてチェックしてみてくださいね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?