『雲を紡ぐ』を読んでいると“Starry Starry Night”が聴こえてきた。

ゴッホの「星月夜」は、英語ではThe Starry Night。

ドン・マクリーンがゴッホの「星月夜」に触発されて作ったフォークソングとかカントリーのようなテイストの歌だが、黒人女性シンガー、リアン・ラ・ハヴァスが唄うとソウルバラードに聴こえる。

ぼくに聴こえてきたのはリアンの方だ。

糸杉と、渦巻きながら流れていく雲。月は凍てついているのか。美しく、すこし哀しい歌。

伊吹有喜さんの作品と出会ったのは『BAR追分』だった。

伊吹さんの物語は、どれもとても丁寧に書き綴られている。

そして、物語のなかに伊吹さんがそっと佇んでいる気配を感じることがあって、その度に安堵を覚える。与えられているんだと思ってしまう。

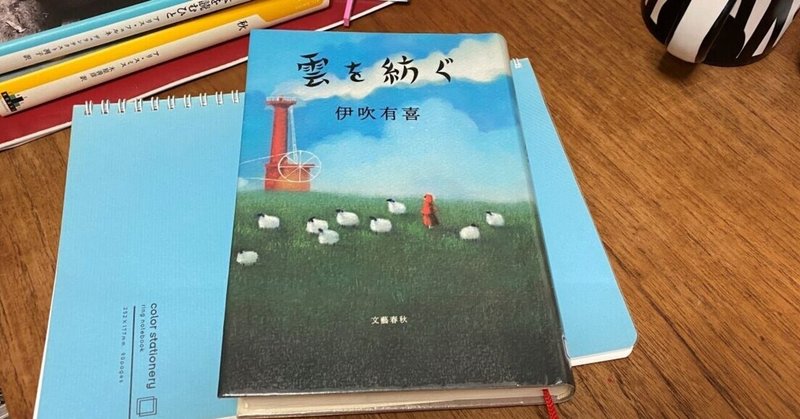

『雲を紡ぐ』だ。

物語のはじめに、主人公が大切にしている“赤いショール”が登場する。

高校に馴染めず、両親の期待に時として押しつぶされそうになる女子高生。

少女が逃げ込む先は、祖母が織り上げ、生まれたばかりの彼女に贈った赤いショール。

夏でも冷房を効かせ、ショールに包って嫌なことが通り過ぎるのをひたすら待つ。

少女をくるむ“赤”が、ぼくの記憶のなかの赤と重なった。

1950年、雪のニューヨーク。

黒い服を着た小柄な女の人が傘をさして歩いている。

シャーベット状の雪の上には、レインシューズの足跡と鮮やかな赤い傘。

無機質に冷え切ったこの世界に鮮やかに咲く赤い花。 それは、ささやかではあるが明日への強い希望のようにも見える。

ソール・ライターは、切り取った写真に「赤い傘」ではなく「足跡」とタイトルしている。

不勉強で常識知らずのぼくは、本書で初めて「ホームスパン」という言葉と、それが大変な工程を経て誕生する如何に価値ある織物であるかを知る。

伊吹さんが物語の背骨に据えた「ホームスパン」とは、スコットランドやアイルランドで羊毛を直接染めて手織りしたのが発祥のようだ。ツイードと称されることもあるが、その辺りはググっていただければと思うが、文字通り家庭で紡ぐ毛織物だから“ホームスパン”。

“少女とそれを取り巻く人々の挫折と再生の物語”と言ってしまえば確かにそうなのだが、ぼくにはその挫折が、物語のなかの家族や周囲のひとたちの範囲にとどまらず、いまの時代、いまの世界を産み出してしまったぼくたちの祖先と、ぼくたち自身の挫折であるように思えて仕方がない。

そうじゃなければ、伊吹さん、済みません。

世界経済の大転換点となった産業革命。持てる者と持たざる者。農地を捨て金持ちの工場に雇われ、わずかな賃金でその日のじゃがいもを買うひとたち。現代の社会構造の起源とも言えるイギリスの産業革命は、ホームスパンを事業、産業の範疇から伝統工芸の世界に追いやることにもなる。

その「ホームスパン」が、盛岡、花巻に息づいている。

伊吹さんは、捨て去られたものの価値を、必死に携わるひとたちの日常を、指先で、手のひらで触ってみてはじめて気づく素朴な価値をホームスパンに織り込んでくれた。

ぼくには、ゴッホの「星月夜」が一枚のタペストリーに見えることがある。

フィンセントが、カンバスに筆のすべてを強く、強く、押し込み、織り込んだタペストリー。

伊吹さんの物語を読んでいたら、“Starry Starry Night”が聴こえてきた

Starry, starry night.

Paint your palette blue and grey,

Look out on a summer's day,

With eyes that know the darkness in my soul.

* * * *

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?