ピアノのムシ

ピアノ調律師の仕事

今日は年に一回のピアノの調律でした。

実はいま調律に興味津々な私。

きっかけは👇です。

・調律師が主役の漫画「ピアノのムシ」

・NHK BS1で放送されたドキュメント番組「もうひとつのショパンコンクール」

世の中には様々な分野で職人と呼ばれる人がいますが、その方々の仕事は表にでないことも多いので、その仕事が一体どんな仕事なのかはあまり知られていません。

調律師もその一つで、職業自体は認知されているけど、具体的な仕事内容というのはピアノユーザーであっても「メンテナンスのために年一でやるものだ」くらいの認識にとどまっている人が多いのではないかと思います。

漫画「ピアノのムシ」

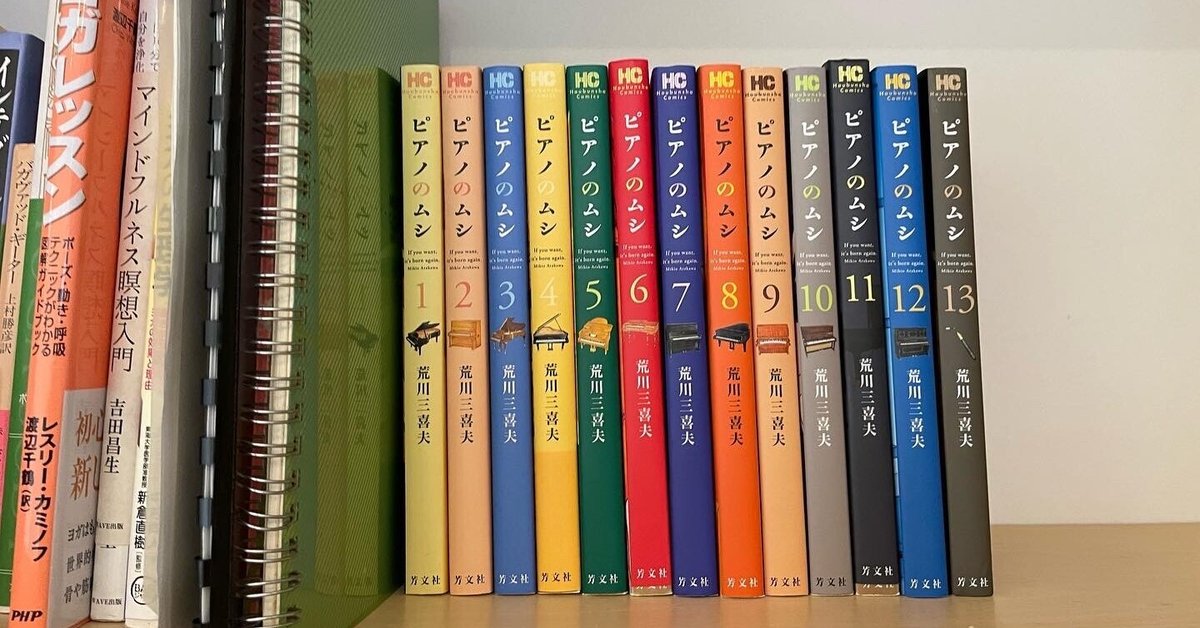

漫画はもうだいぶ前から電子派なんですが、この漫画はもうあまりに面白くてヤフオクで人生初の「全巻大人買い」をしてしまった私。

ゆるくミニマリストを目指しているので、単行本は「HUNTER×HUNTER」と「進撃の巨人」しか自分に許してなかったんですが、これは例外です。

いやー久々にハマりました!

ぜひ皆さんに読んで欲しい漫画なのでご紹介します。

・・・・・・・・・

ストーリー

物語は、調律の腕は超一流で右に出るものなし!

だけど、社会性・協調性0。

勤務中に酒を飲み(笑)、客に説教や暴言を吐き、客を選ぶ偏屈な調律師が主人公です。

「人間は嘘をつくけどピアノは嘘をつかない」と語る主人公が、しゃべらぬピアノの問題を超絶技術で解決しながら、その一台の調律を通して、持ち主や弾く人、作った人などピアノを取り巻く人々の問題を洗い出していく、というストーリー。

主人公の破天荒なキャラ設定はブラックジャックみたいでそう珍しくはないと思うけど、一話一話のストーリー構成や登場人物の心理描写がとても丁寧に描かれています。

特にすごいのはその専門性の高さとリアルさ。

例えば、細かく分解しないとたどりつけないようなちっさな部品が原因で起こる雑音があることや、ピアノの環境やピアノのメーカー・種類による癖があることなどなど・・・

ピアノ弾く人が読んでもかなりマニアックな内容だなーと思いました。

また、勉強になる漫画でもあります。

たとえば、作中には「イースタン」「ベルトーン」などの実在した昔の日本のピアノメーカーがいくつか出てきます。

昔は日本にもたくさんのピアノメーカーがあったことをこの漫画で始めて知りました。

高度経済成長期は、作れば売れるというほどピアノが売れたそうで、当時はピアノメーカーも国内だけで250社ほどあったそうです。

ですが、バブル崩壊後の経営難によりその多くが廃業し、現在はヤマハとカワイがほぼシェアを握っているのは周知のとおり。(吸収合併されたメーカーもあるそうです)

当時の活気ある日本経済の様子やピアノ職人の世界を想像しながら読むのも楽しかったです。

こんな風にピアノの歴史、調律の専門知識などが随所に散りばめられているのでともすればその情報量だけでうんざり・・・となりそうなところ、魅力的なキャラ達としっかりしたストーリーのおかげで心地よく読み進められます。

ピアノを弾かない人でも楽しめて、ピアノへの興味を掻き立てられるような内容になっているところも素晴らしいです。

漫画なので同業者が見れば多少誇張している部分もあるのかもしれませんが、他社との熾烈な競争、ピアノメーカーやピアニストとの癒着、客の取り合い、といった業界のグレーな部分にも踏み込んでいます。

「やっぱりこういうのどこの世界でもあるのね~」と納得してしまうリアルさも魅力です。

こんな濃い内容が13巻分!

作者はどれだけの膨大な取材や勉強を重ねられたのだろうと思います。

作者もピアノ関係者?

・・・あかん、どんどん長くなってしまうw

こんな風にストーリーやそのリアルさとか、面白い要素は本当にたくさんあるんですが、それとは別にこの漫画で深く考えさせられたこともありまして。

それを書いておきたい!これがメインです!w

技術の値段

「料金が安いってのは相応の腕しかない無能かもしくは相応のことしかやらないってことだ。

それに浮かれる客も浅はかで格の低い客ってことだぜ!」

「技術を安売りするな」

作中にこんな言葉があります。

一般より高い技術料を請求している主人公。(どのくらい高いかは謎)

ですが、いたずらに高い金額をふっかけてるわけではなく、それだけの技術・知識を提供できると自負しています。

でもその強気な態度の裏には、値段云々を抜きにした業界への、もっといえば世の中の職人への強い思いと業界への警鐘があったのです。

現場調律というのは、調律に無関心なユーザーとコストを優先した調律師の「妥協の産物」なんだ。

そうなるとユーザーはピアノのポテンシャルを眠らせてしまうことになり、

力を発揮する機会のなくなった優秀な調律師の技術をも眠らせてしまう。

だから俺は妥協しないし金はもらう!

調律をそんな風に考えたことはなかったです。

調律ってだいたいアップライトで14000円くらい。GPだと20000円以上します。

1年に一回といっても安くはない。お財布が厳しいときはもうちょっと後にしようかなーと思うことも正直あります。

特に素人には良し悪しや違いがわからない、というのが本音。

もったいないと思う気持ちもよくわかります。

でも分からないなりに分かろうとしてる?

普段からピアノにちゃんと接してる?

と言われると・・・(モゴモゴ)してない。

じゃあ調律っていったい何のために、誰のためにするのよ?ということですよね。

前回の調律の時に、調律師さんがこんなこと言っていました。

「いやーほんとにピアニストほどピアノをわかっていない人種はいないですよ~」

ピアノはサックスやバイオリンと違って、指を下せば誰でも簡単に音が出せます。

だから私たちは音を聞くという努力を怠っているのかもしれません。

その無関心がユーザー、調律師双方の「妥協の産物」を生んでいるのなら、それはピアノにとっても不幸なことですよね。

技術に対する対価って難しいです。

特に自分の技術料って、弱気になったり、過大評価かな~と思ったりの繰り返し。

私も大変悩みましたし、今もまたスタジオオープンを前に悩んでます。

でも、どのような世界でも、

その道の専門家として理解を深めて日々知識をアップデートしていくにはお金も時間もかかります。

技術とはそういう見えない努力や積み重ねた経験によって会得できるものだと思いますし、ヨガもピアノも勉強というものに終わりはありません。

技術料というのは、材料とかだけでなく、そういった見えないものに対しての対価なんですよね。

奇行ばかりで破天荒に描かれている主人公ですが、

大局的に見れば、ピアノユーザーやしいては業界全体の意識改革を促す存在として描かれているように思います。

自分の技術に見合う金額をもらうことで自身のさらなる技術

向上やモチベーションになり、お客さんの意識や関心の底上げにもなる。

お互いが高い意識をもつことでお互いを育てる、どんな業界もそんな関係ができれば理想的なんだろうな。

と、本当に長ーくなってしまいましたが、

深く考えさせられる漫画で大人買いした甲斐がありました!

ヨガ講師として思うことは、

自分に甘えずお客様に甘えず、日々自分の価値を高める努力を続けること。プライドと自信をもって良いクラスを提供すること。

そして、ピアノユーザーとしては、

調律師さんの仕事やピアノそのものをもっと知る努力をしよう!

と思ったのでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?