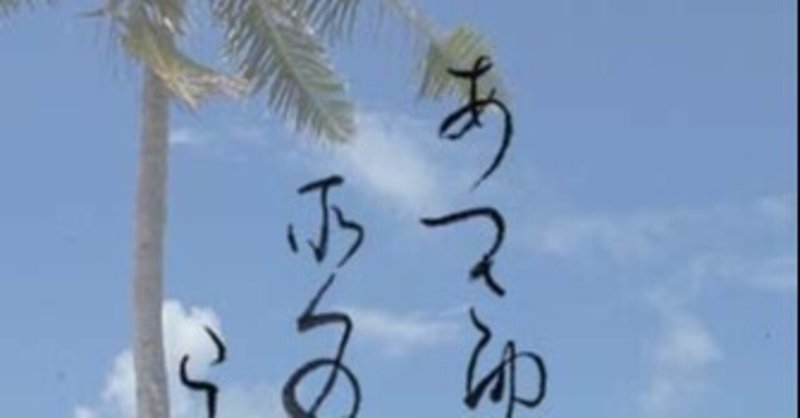

道風✖️海と松 (継色紙より)

あづさゆみ いそべのこまつ たがよにか よろづよかねて たねをまきけむ

写真:https://unsplash.com/@rayanmv

今回は、継色紙(という冊子の)伝 小野道風 筆(=小野道風が書いたと言われている作品) の13枚めの書を臨書したもの。

梓弓 磯辺の小松 たが世にか よろづ世かねて 種をまきけむ

磯辺の小松、なので、海沿いにある小さい松の句。スカスカした空間の句を書くならば、行間をスカスカさせたほうが雰囲気が伝わる。だが私の臨書は、小松を通りこして椰子の木ぐらいの存在感が出てしまった。

道風先生の字は、私が書いた字より心持ち小さく、行間にもっと余裕が感じられる。「完コピ」は書の世界でも、それなりのスキルが必要。

書は1つの字の中に太い線、細い線が複雑に入り混じっている。線の太さ・細さは、紙に筆を押し付ける・筆を持ち上げて筆先だけ紙に触れさせる、という一連の手の動きをスムーズに行うことで実現させる。まるでダンスをしているかのように3次元の空間内で手を動かす。紙の中のどの位置に何の字を書き、その字の中ではどこでどれぐらい筆を上げるのか、下ろすのか、の動きやタイミングを頭に(もしくは手に)叩き込んでおく必要がある。

ダンスや演劇の世界だと「バミリ」というやり方がある。床にあらかじめ、立ち位置の目印となるテープを貼っておくこと。(場を見る、の略らしい。)ところが書には「バミリ」の概念がない。臨書の場合は、自分の目の前にある真っ白い紙の上に、手本と同じ位置、同じ大きさ、同じ太さで字を再現することになる。

つまり、滑らかな体(の一部)の反復運動能力と平面認識能力を同時に発揮することが要求される。そして、一度書いた字は書き直すことが出来ない。踊り間違えたからもう一度やり直し、とはならないバレエやダンスと、やっていることはあまり変わりない。

もう1つ。

この作品で使用された和歌自体は、柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ、人麿とも書く)の作品、らしい。人麻呂先生は660年生まれ724年没の7世紀の人。それを道風先生が10世紀に取り上げて書として書いている。21世紀に置き換えると、3世紀前、つまり18世紀の歌詞を見つけて「歌ってみた」「描いてみた」状態。18世紀の日本は江戸時代、将軍は吉宗、元禄文化。おおよそその時期のものを取り上げて歌う行為は、21世紀の日本だと「レキシ」と言うミュージシャンがやっている。

10世紀も21世紀も、やっていることには大差ない、と気づかされる。これも臨書の面白さ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?