認知行動療法と知覚制御理論

生きることは難しい。あれもこれも欲しいと思うことはあるが、その両方を得ることは多くの場合難しい。

お金も時間も興奮も自由も安定もほしいが、その多くはトレードオフである。すべてを得ようとすることでストレスが生じ、場合によっては心を病む。

ではなぜこのようなトレードオフ現象が起こるのだろうか。その理由を説明する理論として知覚制御理論というものがある。

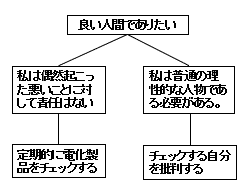

これは私たちはいろんなことを希求するが、それには上位概念がある。例えば、最上位概念に「良い人間でありたい」、というものがあれば下位概念には「トラブルとは関わらずに生きる」というものや「怒らず慌てず落ち着いた態度で生きる」というものがある。

さらにはそのそれぞれの下位概念には「電化製品が壊れてないか定期的にチェックする」というものや、「異常なチェック行為をしない」というものもある。

こういった階層的な欲求概念は最下層のあたりまで辿ってくると矛盾することが多い。この例で行けば、強迫的に電化製品をチェックすることと、強迫的な行動を行わない、というものは矛盾する。

こういった矛盾が生じることでヒトはしばしば心を病む、それゆえこの矛盾構造を紐解いていく、というのが知覚制御理論アプローチと呼ばれるものになる。

今回取り上げるのは、この知覚制御理論と認知行動療法の関係について論じたものになる。

Science and Practice of Transdiagnostic CBT: A Perceptual Control Theory (PCT) Approach

診断転換型CBTの科学と実践:知覚制御理論(PCT)アプローチ

この論文によると認知行動療法の進行にあたって、クライアントの意識がより高次の概念に向かうようになるのではないかと(下の図の白地部分がクライアントの意識があたっているところ)

Q: 不幸は言語化することで解消するのだろうか?言語化以外のアプローチはないものか?

明日目を通す論文:

うつ病の非薬理学的治療:系統的レビューとエビデンスマップ

Non-pharmacological treatment of depression: a systematic review and evidence map

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?