こども本の森 熊本を見て

今回は記念すべき建築物見学第一弾!!

ゴールデンウィークの連休中に熊本市に新たに誕生した「こども本の森」図書館に行きました。

建築家の安藤忠雄さんの「未来を担う子どもたちの豊かな感性や創造力を育むため」というコンセプトのもと、安藤忠雄さんからの寄贈によって建てられたこども向けの図書館のようです。本はほんと想像力豊かに成長しますよね!

この建物利用は予約制で、約1時間半の交代制(2週間前から予約できるみたい。)なので、建物内部が大混雑ということはなく、余裕をもって利用者が閲覧できる環境となるように運営されていました。

予定の時間より1時間早めに到着して、妻と息子は建物付近の砂取細川邸庭園でお昼ごはんを食べてもらっている間に、私は建物外部を不審者に間違われないように注意しながらウロウロ。

外壁はやはり安藤忠雄さんの設計ですから、総コンクリート打放仕上で、気泡や補修跡目違いもほとんどなくかなりきれいな仕上がりでした。植物名はわからないのですが、外壁周りに蔦植物を植栽してあって、数十年後に蔦に囲まれたオシャレな建物を目指しつつ断熱も確保した図書館にするつもりなんだろうな、などと考えながらさらにウロウロ。

そういえば、後から気付いたんですが、外壁に誘発目地がないんですよね。あったのを見逃しただけかもしれないんですが、どの私が撮影した写真を見ても誘発目地を発見できない。外壁のひび割れ対策をどうされているのかが非常に興味深い。

そうこうしているうちに、いよいよ図書館への入場の時間が近づいて、息子・妻と一緒に予約者側の列へ並んでみる。並んでいる方々は、意外と大人のほうが多い印象でした。

入場時間になり実際に建物内部へ入ってみる。すると、隣を歩いていた妻から「すごい、木のいい香り」と鉄筋コンクリートの建物としてはなかなか出てこないような感想を言ってきました。

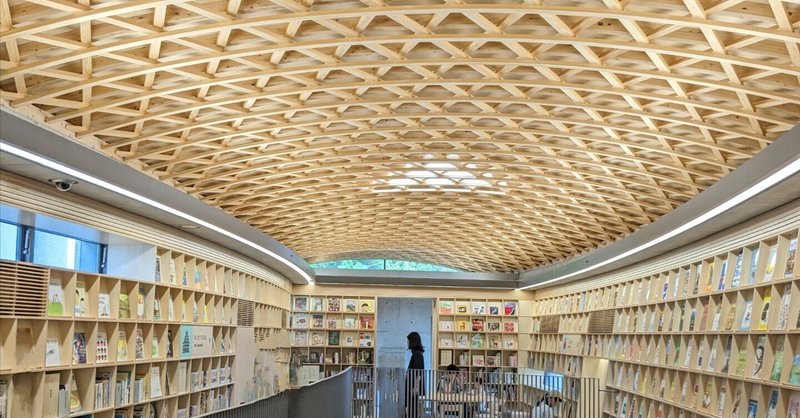

そんな感想を言わせた要因は、天井に木組みの木材がふんだんに使われていることと、内壁にびっしりと木製の本棚が設置してあることでした。

それにしても、内部の様子がため息が出るほど圧巻でして、とくに1階~2階へと吹き抜けている階段周りが非常に迫力があり、見上げると上から下まで本棚に表紙を見せて並んでいる絵本たちが、自分たちの存在を全面にアピールしているように感じました。

本棚の形状から、外壁がなぜ外部側へ傾斜しているのかもわかり、施工性よりもスペースの有効利用を優先するという設計者の意図がよく伝わりました。

詳細な部分としておもしろかったのは、「天井点検口が丸型」。これは私は見たことなかったんですけど、調べるとけっこう使われている品物なんですね~。値段が四角の天井点検口と比較すると段違いに高価ですが・・・。

それと、ガラスの衝突防止がシンボルマークの本をモチーフにしたチョウチョを使われていたのが、かわいらしく子ども向けで優しいな~と感じました。

またまた内部に戻ると、照明は一部を除いて間接照明を採用していて、トップライトも随所にちりばめること、平面計画も曲線の壁とすることで全体的に尖りのない柔らかな優しい光の空間を演出している印象を持ちました。(本の閲覧にも支障がない程度に照度も確保されており、機能上も問題なしとみた)

窓一つを見ても、本棚の一部をくり抜くようなイメージで設置されていて、ちょうど閲覧スペースのスツールに座って外を眺めることができる高さに設置してあり、また、窓枠も本棚の棚板部に隠すことで、窓から見える景観を、切り取った絵の様に見せる手法を用いていました。これは素敵な手法でしたね~。

細かく言うと、金属製の手摺は支柱と手摺子を同じサイズで作り、ジョイントを全て現場溶接とする方法で手摺本体に統一感を持たせたり、2階のはね出しスラブ下にダウンライトを打ち込めるように設計したりと、有名設計事務所はさすがこだわりが凄いなあと感じました。

平面計画を曲線メインとしたことで、奥のほうが見えづらく、空間に広がりを持たせてるなという部分も感じることができ、施工は大変でしたでしょうけど、曲線を使った空間設計に大きな価値を感じることができました。

建物周囲の環境が素晴らしいことも相まって、景観の見せ方が素晴らしく、これも建築家の腕の見せどころなんだろうなとも感じました。

1時間半を経過する前にぽつぽつと利用者が減っていき、息子も「たくさん本を読んで疲れちゃったんだ」という発言も出ましたので、「図書館さんまたくるね」と息子とご挨拶をして帰りました。

今回は建物がそんなに大きな規模でなく、時間も余裕があり見たいところをほとんど見ることができました。

そんな中で思った点は

・内部の見た目の迫力や借景の手法が見事(本のディスプレイ手法が見た目重視で機能性は2の次)

・各所に子供が喜びそうな閲覧スペースの設置

など、利用者がいかに建物を面白く感じて、本に興味を持ってもらえるかということを伝えるために、建物の様々な部分に意味を持たせたんだろうな、と感じました。

その代わりに管理費は通常の図書館の倍はかかってるのかもな、とも思います。

大きな自治体だからこそできたんだろうなというのが一般的な感想かもしれませんが、人を呼び込むことのできる魅力的な建物と感じた面からは、小さな自治体こそこういった魅力的な建物を計画したほうが良いと感じました。

現物を見るのが絶対におすすめで、私も建築に携わる立場として「建築とは」という本質を改めて感じさせられた建物でした。

行って良かった、ほんとうに。

ここまで長々と読んで頂き、ありがとうございました!

また別の物件見学でお会いしましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?